Desde que su padre lo llevó al cine por primera vez y contempló el Cristóbal Colón de Frederick March, Manuel Herrera asegura sentirse atraído por ese lienzo plateado donde discurrían historias extraordinarias. Aunque, puntualiza, el hecho que decidió su vocación por el séptimo arte fue el encuentro con Arroz amargo, de Giuseppe de Santis. Allí estaba presente su mundo de muchacho pobre y extracción obrera, algo casi siempre ausente en los filmes de Hollywood, y como valor agregado, la impresionante silueta de Silvana Mangano luciendo sus medias negras en los arrozales del río Po.

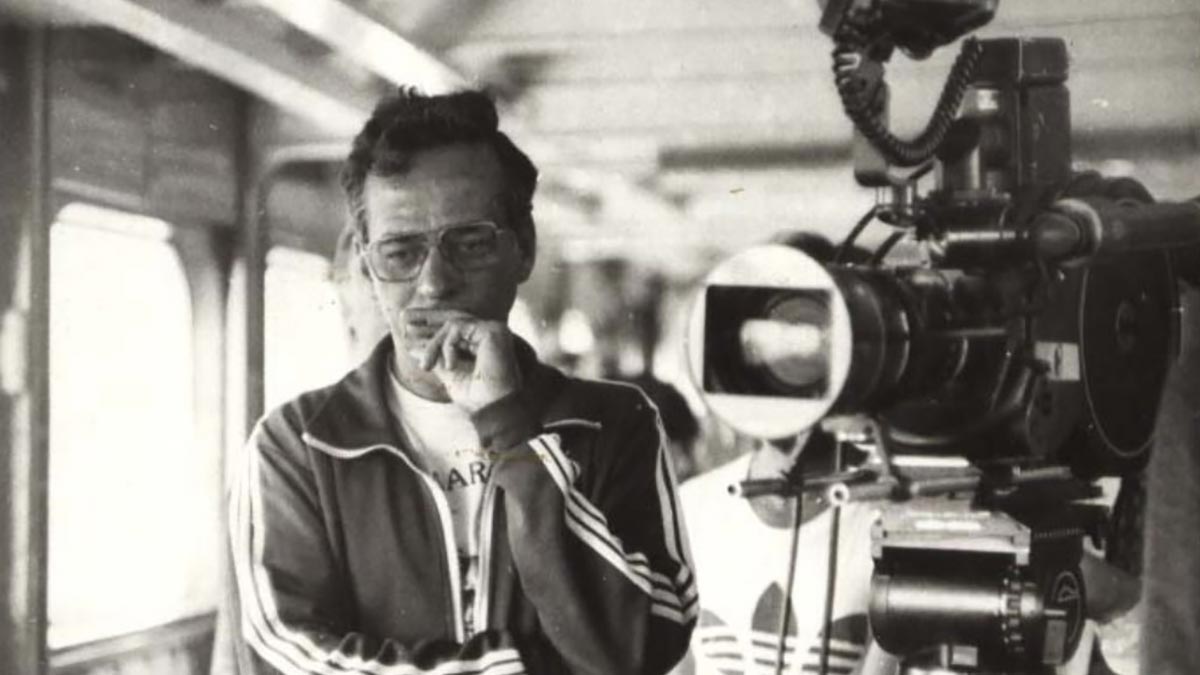

Manuel Herrera, director y guionista cubano, habla con fluidez de sus preferencias cinematográficas, debatidas entre la sensualidad musical de Cantando bajo la lluvia, la sensibilidad de Los paraguas de Cherburgo o la posmodernidad inspiradora de Un hombre y una mujer.

Tampoco olvida la delicadeza poética de Besos robados, el contenido político al estilo de El caso Mattei, la comedia de costumbre como Los desconocidos de siempre o la sencillez de Tomates verdes fritos y el segundo cuento de Lucía, de cuya actriz principal, Eslinda Núñez, ha estado enamorado más de sesenta años de su vida.

Fue por 1960 que comenzó a trabajar en el ICAIC en la Revista Cine Cubano, y luego laboró como asistente de edición y dirección en obras como Las doce sillas y Cumbité, de Tomás Gutiérrez Alea, o Guantánamo, de Jorge Massip.

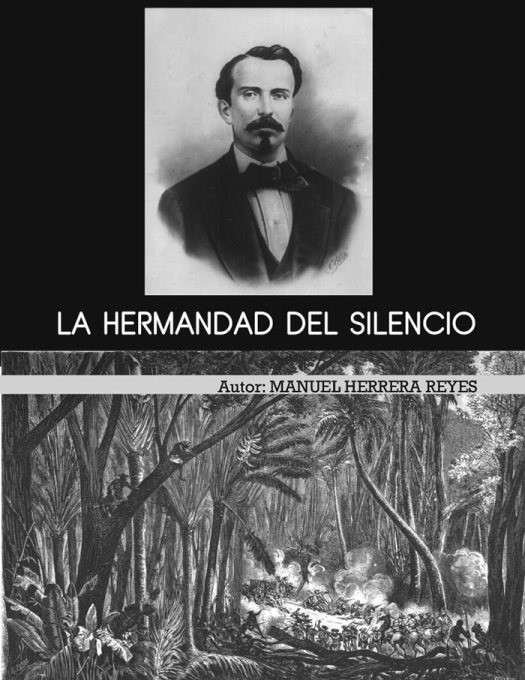

El autor de los documentales Girón y Valle del Cauto y de las películas de ficción Capablanca y Zafiros, locura azul, entre otras, trabaja actualmente en el guion de un nuevo largometraje de ficción: La hermandad del silencio, proyecto que recibió financiamiento en la primera convocatoria del Fondo de Fomento del Cine Cubano.

¿Cómo surge la idea de crear La hermandad del silencio?

En la época del centenario de la revolución de La Demajagua escribí un cuento sobre la muerte de Céspedes en San Lorenzo para una película de tres historias, que íbamos a dirigir Manuel Octavio Gómez, Bernabé Hernández y yo. Sin embargo, Octavio, como un ciclista escapado de su pelotón, se lanza, convierte «La primera carga al machete» en un largometraje y condena a muerte el proyecto, pero la idea continuó latente en mí con el paso de los años.

En medio de mis investigaciones me encontré con una especie de hermandad masónica llamada Hermanos del Silencio, que funcionaba en la manigua. Esta se configuró con partidarios de Céspedes para protegerlo de las intrigas que se crearon contra él y evitar su deposición. No lo logran y tras su muerte dirigen sus esfuerzos para derrocar a Cisneros, a quien estimaban máximo culpable del hecho. Por ahí fue configurándose la idea y «hoy, que llegó el invierno», como dice la canción, siento que ya no puedo esperar más y me he lanzado con todo a realizarla.

Ha expresado en otras ocasiones que la figura de Carlos Manuel de Céspedes ha estado signada por la polémica y el silencio. ¿Pretende esta obra hacer un guiño a ese vacío?

Uno de los aspectos más atractivos ha sido justamente la polémica de la historia y el silencio en torno a la figura de Céspedes, pese a la labor de historiadores como Fernando Portuondo, Hortensia Pichardo, Emilio Roig de Leuchsenring, y en épocas más recientes, el cespedista mayor, Eusebio Leal.

Se había estudiado poco el pensamiento político de Céspedes, y aunque Portuondo y Pichardo publicaron sus escritos y las cartas a Ana de Quesada, estos casi no se conocían. Se manejaban poco las frases y conceptos vertidos por el Padre de la Patria que revelan su pensamiento político. La parte de su diario escrita en los últimos meses de su vida estaba desaparecida, y es fundamental para comprender este período de la historia de Cuba. Se obviaban, vistos como rezagos de la moral burguesa, sus muchos amores, como si el amor no hubiera sido consustancial a nuestras luchas por la independencia, y a veces se le atacaba con la misma virulencia con que lo hacía la prensa española de la Isla en su momento.

Quiero aclarar que no se trata de una biografía de Céspedes, sino de un retrato psicológico centrado en los cinco meses que median entre su deposición y su muerte, y toma como base El diario perdido.

¿Cómo ha sido este proceso de investigación que implicaba recrear un pasaje de la vida de Céspedes y otros hechos de la historia de Cuba?

Céspedes es para mí una figura muy admirada y querida desde mis primeras lecciones de Historia de Cuba en cuarto grado. Desde entonces he leído mucho sobre él y desde que comencé en el cine he intentado acercarme a su figura. He tenido la suerte de acumular una buena cantidad de libros sobre la materia y me he aprovechado bastante de Internet. He asistido también a charlas y conferencias impartidas por especialistas en el tema. Los historiadores más conocidos y sobre todo los contemporáneos de Céspedes que parten sus vivencias en la manigua me han sido muy útiles. En una etapa posterior debo pedir la colaboración de los historiadores actuales, sobre todo de Acosta de Arriba, cuyo libro Los silencios quebrados de San Lorenzo me ha sido de importancia capital.

La obra consta de dos hilos dramáticos principales y una importante subtrama. El primero narra la vida de Céspedes desde la deposición, su peregrinar en la sierra y muerte. El segundo, cuando sus amigos deciden unirse en la sociedad secreta Hermanos del Silencio. En ambos hilos dramáticos irá insertada la principal subtrama de los amores de Céspedes. El amor es también parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra epopeya.

El guion centra su desarrollo dramático fundamentalmente en El diario perdido, ese libro capital ocultado durante muchos años hasta que Eusebio Leal lo rescató felizmente para echar luz sobre este y otros procesos de la Guerra de los Diez Años. La mayoría de los parlamentos serán tomados de allí. En ese libro, dedicado a su amada Anita, que nunca llegó a ella, están recogidas todas las incidencias de los días finales de su vida. Este documento es esencial para conocer las contradicciones entre la cámara de representantes y el ejecutivo, que provocaron la deposición de Céspedes y la cadena de situaciones que condujo al Pacto del Zanjón.

¿Por qué ficción y no documental?

Hacer este filme como un documental en su sentido más ortodoxo me llevaría más a contar los hechos históricos que al retrato psicológico, y muchos espacios donde existen lagunas seguirían inexplorados. La ficción me da la oportunidad de apartarme de ese rigor entrando en un campo donde la poética buscará más los estados de ánimo que los hechos, siguiendo los parámetros que ya Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo había establecido como definitorios para la tragedia y la historia, y las funciones de cada una. No aspiro a sustituir a los historiadores, solo quiero que después de ver la película el espectador vaya a los libros de historia a buscar su verdad. Pero siguiendo el cine que he hecho toda mi vida, este filme tendrá un carácter experimental, donde los límites entre ficción y documental no aparecerán del todo definidos.

La obra consta de dos hilos dramáticos principales y una importante subtrama. El primero narra la vida de Céspedes desde la deposición, su peregrinar en la sierra y muerte. El segundo, cuando sus amigos deciden unirse en la sociedad secreta Hermanos del Silencio. En ambos hilos dramáticos irá insertada la principal subtrama de los amores de Céspedes. El amor es también parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra epopeya.

¿Quiénes le acompañan como equipo de producción en el proyecto?

Las nuevas condiciones de producción nos dan cierta ventaja a la hora de enfrentar un proyecto de esta naturaleza, porque pueden incorporarse productoras independientes, y en este caso estamos respaldados por I4FILMS. Se trata de un equipo de profesionales que aportará a la construcción misma del guion, no solo desde el punto de vista de la producción, sino de la construcción artística de la historia. Esto no limita para nada mi creatividad, sino que la apoya al regresarnos al terreno de la discusión de la obra, tal y como lo hacíamos en el ICAIC que yo llamo «clásico». Se rescata la verdadera esencia del cine, que es el trabajo colectivo. Además, para mí tiene el incentivo de que será una codirección con mi hijo Inti Herrera y espero que nos llevemos muy bien.

¿Cuándo cree estará listo el guion para pasar a la siguiente etapa?

Debo terminar el guion en marzo, pero la pandemia me corta el paso. Me resulta difícil terminarlo sin investigar en Bayamo, Sancti Spíritus, San Lorenzo, La Demajagua y otros sitios claves a los cuales no puedo viajar ahora. No conocerlos me limita bastante, porque no sé a ciencia cierta las posibilidades de filmación que habrá en esos lugares, y puedo estar escribiendo cosas que en la realidad no se concreten. Trataré de estar listo en esa fecha, pero solo eso, trataré.

¿Qué reacciones aspira Manuel Herrera a suscitar en el público con La hermandad del silencio?

Bertolt Brecht nos incitaba a buscar lo inexplicable detrás de lo cotidiano y a convertir las cosas simples en sorpresas. Trato de hacer eso y buscar dentro de la historia tan rica que tenemos no lo que todo el mundo conoce, sino aquellos elementos que puedan sorprender al público, y sobre todo aprovechar el poder de sugerencia que tiene el cine. Nos basaremos en el factor humano, más que en los hechos, buscar en Céspedes el ser humano que fue, con virtudes y defectos, convertir toda esa historia de contradicciones entre la cámara y el poder ejecutivo en una lucha de seres humanos, cada uno aferrado a su verdad. Para mí el defecto de algunas de nuestras obras históricas está en centrarse en los hechos y no reconocer al ser humano con sus conflictos, lo que lesiona su universalidad y su contacto con el público, sobre todo extranjero.

Si esta película logra que el público, o una parte de él, se interesen en la figura del Padre de la Patria y salga a completar su información, mi propósito estará cumplido.

***

Manuel, según cuenta, se la pasa buscando un equilibrio inexistente. Busca siempre la verdad, una verdad que tal vez no exista. Dice que le gusta escribir, pero no publicar. Puede mostrar una película, pero saber que le leen le da escalofríos, por ello me atrevo a pensar que quizás quede trémulo leyendo esta entrevista, sabiendo que de cierta manera su letra también está acá.

Se enamora de los bolígrafos y no los desecha ni cuando se gastan. Tampoco puede prescindir de ver una buena película con su Eslinda, aunque ella prefiera una conversación acompañada de una taza de manzanilla. Herrera vive feliz en su tierra, orgulloso de su familia. Sus nietos Aitana, Ainhoa e Intico disuelven cualquier angustia y sus nostalgias.

Gusta de mezclar en las obras de ficción elementos documentales, pero sobre todo experimentales, y para lograrlo, dice: «Echo mano de todos los elementos formales que me puedan ayudar, como es evidente en mi reciente documental Retrato de un artista siempre adolescente. Una historia de cine en Cuba, sobre Julio García Espinosa».

Más que un cine de arte, busca un cine de pensamiento.

El Fondo existe para levantar un cine de propósitos artísticos en el que pueden caber hasta las opciones más crípticas, siempre en beneficio del ser humano, y en ese sentido es necesario que exista confianza entre unos y otros, sin atrincheramientos.

***

Un número importante de realizadores, desde novatos hasta otros más consagrados, se sumaron a las primeras convocatorias del Fondo de Fomento del Cine Cubano, que no estuvo ajena a prejuicios que aún rodean la producción independiente en el país. Sin embargo, Manuel apostó por participar de una idea que, a fin de cuentas, aboga por potenciar el desarrollo de la cinematografía nacional y estrecha la relación entre instituciones y creadores.

Desde su experiencia como concursante en la convocatoria, ¿qué cree que aporta el Fondo a la producción audiovisual en el país?

En las condiciones actuales de Cuba, la existencia del Fondo es, digamos, una osadía, pero es una osadía necesaria. El Fondo dota de una estructura que venía siendo imprescindible para unir a un semillero de cineastas que andaban dispersos, con poca orientación de cómo hacer su obra, o haciéndola en medio de los más extraordinarios sacrificios. Tener asegurada al menos una parte del presupuesto permite que los creadores se vuelquen en la parte artística de la obra, y junto a ello, el reconocimiento de las pequeñas empresas productoras conformaría un campo amplio de construcción más allá de los límites de las actuales estructuras, y de trabajo en interrelación con estas. Creo que esta es la forma moderna de producir y constituye incluso una gran ayuda a los organismos encargados de la producción, que de esta manera pueden descargar muchos de los problemas que los frenan en su desarrollo y desburocratizar sus estructuras.

¿Esos serían sus consejos para avanzar en la visión del Fondo?

Es demasiado pronto para aventurar opiniones sobre cómo mejorar la organización y desarrollo del Fondo. Es necesario probar, dejar correr el tiempo y transitar. Sin dudas, en un momento habrá que detenerse a reflexionar, pero por ahora solo puedo decir que para que el Fondo funcione es necesaria una honestidad plena de ambas partes. El Fondo existe para levantar un cine de propósitos artísticos en el que pueden caber hasta las opciones más crípticas, siempre en beneficio del ser humano, y en ese sentido es necesario que exista confianza entre unos y otros, sin atrincheramientos. Teniendo en cuenta que el Fondo es una negociación, y en una negociación todas las partes tienen que ganar.

¿Cree entonces que el ICAIC debe transitar por un proceso de reconversión para dinamizar la producción audiovisual en el país?

Es necesario entender que el ICAIC que conocimos está en el pasado. El camino es nuevo y es necesario reinventarlo. Creo que la actual dirección del ICAIC está consciente de esto y de la necesidad de alentar la producción para abrir caminos a los cineastas jóvenes y a los menos jóvenes, pero que se han visto envueltos en el marasmo de los noventa a la fecha y trabajan en medio de dificultades increíbles.

Desde el punto de vista de los productores, ¿qué cree que falta en el modo de hacer actual?

Hace falta una introspección mayor en la realidad contemporánea de Cuba, en lo bueno y lo malo de esa realidad, y situarse en un camino analítico que ayude a la sociedad, que no estimule la vendetta o la desunión, sino el conocimiento mediante la crítica sensata y el análisis serio e imparcial de nuestros problemas. La posibilidad de filmar y al mismo tiempo la escasez de recursos ha motivado la proliferación de cortos y mediometrajes, algo muy saludable para la industria, y he visto títulos excelentes y otros que francamente nunca debieron filmarse, pero en su conjunto conforman un diapasón amplio de películas y al mismo tiempo estrecho en cuanto a sus temáticas.

He visto también muchas obras que se apartan del lenguaje cinematográfico para acercarse al de la televisión, justamente cuando la tendencia mundial es la inversa. Mal utilizadas, las facilidades que aporta la tecnología digital a los medios incentivan este camino, cuando precisamente esa tecnología enriquece el lenguaje cinematográfico e incluso aporta dinamismo al tradicional lenguaje de la televisión.

Es necesario hacer una guerra al facilismo, al conformismo, a la elaboración consabida, es necesario el entusiasmo, la búsqueda, la ruptura y la continuidad y sobre todo el conocimiento amplio de las armas técnicas con las que vamos a trabajar. Pero por sobre todas las cosas se filma, se filma bien y se filma mal, pero es necesario hacerlo. El campo es amplio y es necesario sembrarlo para que fructifique, aunque sea dentro de veinte años.

***

A Manuel Herrera le quedan muchos sueños por cumplir, tantos que los agrupa para publicar en un libro con los 29 guiones que ha escrito y nunca filmó, además de un volumen más amplio sobre las películas que sí ha filmado y los avatares de cada una de ellas. Así transcurren sus días de confinamiento. También planea reunir, a instancias de su nieta y su esposa, los cuentos de ciencia ficción escritos por él en los últimos años.

Hablando sobre sus alegrías, nostalgias y proyectos, terminó nuestro diálogo, también hermanado en el silencio, porque quiso la COVID-19 que esta periodista accediera a Manuel Herrera solo por vía virtual. Sin embargo, resulta fácil imaginarlo sonreír cuando se refiere a su familia, o entrecerrar las cejas al pensar en el futuro del cine cubano. Lo imagino con mirada pícara al contar las hazañas de su subida al pico Turquino, o quedarse absorto si, de casualidad, sonara «As time goes by» en la radio, cantada por Sam.

Espero con ansias ese largometraje. Es la mejor noticia que me han dado en lo que va de año.