En pocas ocasiones, los espectadores —e incluso algunos críticos— prestan atención a ese crédito de una película, que relegan o subvaloran. Su nombre varía de acuerdo a la nacionalidad: scenografia para los italianos; décors, según los franceses; set decoration para los anglosajones. Otro tanto ocurre a veces con las nuevas generaciones que profesan esta especialidad, que ignoran todo un legado histórico por pretender partir de cero. No pocos libros de referencia optan por suprimirlo al reducir las fichas técnicas (algo extensivo al menospreciado sonido).

El director de arte no solo es el diseñador de los sets requeridos, o el encargado de remodelar locaciones seleccionadas de acuerdo a las exigencias del argumento; en estrecho trabajo con el realizador, el director de fotografía y el diseñador de vestuario, contribuye a crear la atmósfera visual de un filme. No puede omitirse el aporte imprescindible del ambientador, responsable del mobiliario y del más mínimo objeto decorativo. Jean Tulard, profesor de la Sorbona, que fuera miembro del consejo de administración de la legendaria Cinemateca Francesa, en su Diccionario del cine (Dictionnaire du Cinéma), define con precisión: «El cine es el arte de la ilusión, y el decorado desempeña una función esencial».

La historia del séptimo arte sería otra sin la contribución de renombrados artistas que moldearon imágenes tan memorables. Es inolvidable la descomunal criatura que abre sus fauces, bosquejada por Camillo Insocenti en Cabiria (1914), de Giovanni Pastrone, y mucho más la escalinata circundada por gigantescas esculturas en el episodio babilónico de Intolerancia (Intolerance, 1916), dirigida por David Wark Griffith. Con solo este filme, el escenógrafo Walter Hall marcó una etapa en el devenir del decorado en la pantalla.

Es imposible concebir el expresionismo alemán y el realismo poético francés sin la función protagónica atribuida a los estilizados decorados, sea una calle de ángulos insólitos por donde se desplaza amenazador el hipnotizado Cesare de El gabinete del doctor Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920), de Robert Wiene, según bocetos de Walter Röhrig, o la minuciosa reproducción de ambientes urbanos y paisajes campestres en enormes platós realizados por los artistas galos. Descuella entre ellos Lazare Meerson, de origen ruso, quien trabajó principalmente con René Clair, quien quedó satisfecho por el pasmoso realismo con que se edificó la barriada de Bajo los techos de París (Sous les toits de Paris, 1930). Para el belga Jacques Feyder, en abierta ruptura con la huella expresionista, en La kermesse heroica (La kermesse héroïque, 1935) reconstruyó una aldea flamenca en todos sus pormenores.

Otro nombre resonante es el del asistente de Meerson en esas dos cintas: Alexandre Trauner, de origen húngaro, heredero de la tradición realista tras la desaparición física de su maestro. Trauner alcanza la cima al servicio de Marcel Carné en la tetralogía conformada por El muelle de las brumas (Le Quai des brumes, 1938), Hotel del Norte (Hôtel du Nord, 1938), Amanece (Le jour se lève, 1938) y Las puertas de la noche (Les Portes de la nuit, 1946).

Por su refinamiento, Trauner se convierte en el escenógrafo favorito del austriaco Billy Wilder, para el cual creó tanto la oficina descomunal demandada por El apartamento (The Apartment, 1960), los ambientes parisinos por los cuales deambula la cándida prostituta de Irma la dulce (Irma la Douce, 1963) y el decadente telón de fondo para retratar el ocaso de una diva del cine en Fedora (1978). Trauner cuenta con una de las filmografías más nutridas y prestigiosas, como diseñador de arte de cineastas tan afamados como Howard Hawks, en La tierra de los faraones (Land of the Pharaohs, 1955); Fred Zinnemann, en Historia de una monja (The Nun’s Story, 1959); John Huston, en El hombre que quiso ser rey (The Man Who Would Be King, 1975) y Joseph Losey, en El otro señor Klein (Monsieur Klein, 1976) y Don Giovanni (1979), por solo citar unos pocos.

La impresionante obra de Georges Wakhévitch, otro escenógrafo ruso radicado en Francia, evidencia su diversidad estilística.

La bella y la bestia (La Belle et la Bête, 1945) es inimaginable sin el inquietante castillo de candelabros y estatuas vivientes concebido por Christian Bérard, importado por Jean Cocteau desde el teatro.

De las tablas también procedía León Barsacq, otro emigrado ruso, cuyos diseños fueron capitales para clásicos del cine francés, entre estos: La marsellesa (La Marseillaise, 1938), de Jean Renoir; Los visitantes de la noche (Les Visiteurs du soir, 1942) y Los niños del paraíso (Les Enfants du paradis, 1945), realizados por Carné (en los cuales intervino Trauner), así como La belleza del diablo (La beauté du diable, 1949) y Las grandes maniobras (Les grandes manœuvres, 1955), de Clair. ¡Y qué decir de la esplendorosa recreación hecha por Jean d’Eaubonne del París de la belle époque en Casco de oro (Casque d’Or, 1952), de Jacques Becker!, y de la apoteosis visual alcanzada en Madame de… (1953) y Lola Montès (1956), realizados por Max Ophüls.

La connotación de sinfonías visuales adquiridas por las composiciones de Serguéi M. Eisenstein en Alexander Nevski (1938) e Iván el terrible (1944) son asombrosas tanto por la conjunción con el trabajo del operador Eduard Tisse y las soberbias partituras compuestas por Serguéi Prokófiev, como por la plasticidad aportada por el genial decorador Yuri Chakhporonov.

Si William Cameron Menzies, conceptuado como el más célebre de todos los decoradores cinematográficos, fue el primero en obtener el Oscar, en 1928, uno de directores artísticos norteamericanos que más subió a recoger este premio (que diseñó) fue Cedric Gibbons, en once ceremonias. Su cercano colaborador Edwin B. Willis recibió ocho estatuillas en la categoría de Set Decoration. Por apenas mencionar algunos precursores, el prolífico Lyle R. Wheeler lo ganó por Lo que el viento se llevó (Gone with the Wind, 1939) y el húngaro Vincent Korda, por El ladrón de Bagdad (1940).

Un gran decorador como el canadiense Richard Day pudo traducir en su escenografía la excelencia de los directores con quienes trabajó: el maldito Erich von Stroheim —Esposas frívolas (Foolish Wives, 1922), Avaricia (Greed, 1924), La viuda alegre (The Merry Widow, 1925), La marcha nupcial (The Wedding March, 1928)—, John Ford —Qué verde era mi valle (How Green Was My Valley, 1941)—, Elia Kazan —Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named Desire, 1951)— o King Vidor —Salomón y la reina de Saba (Solomon and Sheba, 1959).

Quién sabe la suerte que habrían corrido el Drácula (1931) de Tod Browning o el Frankenstein (1931) de James Whale sin el profesionalismo del decorador británico-estadounidense Charles D. Hall. A este diseñador le debemos el tenebroso castillo transilvano donde el vampiro atrae a sus víctimas y el laboratorio en el cual la monstruosa criatura es dotada de vida por su trastornado creador.

Entre los ilustres profesionales que el megalómano Orson Welles reunió para su antológico debut detrás de las cámaras figuró el neoyorquino Van Nest Polglase, el principal en su oficio en la compañía RKO, quien concibió el entorno preciso para ilustrar el itinerario de El ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) desde el inicio en la modesta redacción del diario hasta la opulencia y declive de la mansión Xanadu.

En su afán por captar al hombre en toda su autenticidad, el neorrealismo rehusó las rebuscadas escenografías y lanzó las cámaras a las calles en la Italia de la posguerra. La nueva ola francesa también renunció a los estudios, y el decorador Bernard Evein tuvo que ingeniárselas para escoger los exteriores perfectos reclamados por Truffaut en Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups, 1959), Agnès Varda en Cléo de 5 a 7 (1962), Jacques Demy en Los paraguas de Cherburgo (Les parapluies de Cherbourg, 1964) y Louis Malle en Fuego fatuo (Le Feu follet, 1963). Esta tendencia la compartieron en general los jóvenes coléricos del cine británico de los áureos años sesenta. Pero como subraya el citado Tulard: el decorado nunca fue abandonado por formar parte de la magia del cine.

El italiano Piero Gherardi fue el diseñador escenográfico preferido por el gran Federico Fellini, desde que participó en Las noches de Cabiria (Le notti di Cabiria, 1957). Fellini lo llamó luego para convertir en realidad sus esbozos en La dulce vida (La dolce vita, 1960), ese título parteaguas, y para el magistral Ocho y medio (Otto e mezzo, 1963). El personalísimo universo felliniano exigía un talentoso artista dotado de gran capacidad para conferir a los decorados el rango de personajes, como en Julieta de los espíritus (Giulietta degli spiriti, 1965).

El prodigioso francés Pierre Guffroy tuvo la ductilidad suficiente para adaptarse a modos tan disímiles como los de Jean-Luc Godard —Pedrito el loco (Pierrot le fou, 1965)—, Robert Bresson —Mouchette (1967)—, Luis Buñuel —El discreto encanto de la burguesía (1972)—, Roman Polanski —Tess (1979), que le proporcionó el Oscar— y Ettore Scola —La noche de Varennes (La Nuit de Varennes, 1982)—, y construir genuinas piezas de orfebrería.

Mario Garbuglia, de exquisitez advertida en las puestas teatrales del muy exigente Luchino Visconti, fue un miembro determinante en los equipos de rodaje de varios filmes del director italiano, portadores de una belleza indescriptible, como El gatopardo (Il Gattopardo, 1963) y El inocente (L’innocente, 1976), rodados en extraordinarias locaciones, o Gruppo di familia in un interno (1975), con aristocráticos interiores reproducidos en estudio, todos con un uso espléndido del color, lo que no se echa de menos en la sobriedad del blanco y negro escogido para Sandra (Vaghe Stelle dell’Orsa, 1965). Por la riqueza de los detalles en sus diseños y una rara habilidad para aprehender el espíritu de un período histórico, Mario Garbuglia fue reclamado para la superproducción Waterloo (1970), encomendada por Dino de Laurentiis al cineasta soviético Serguéi Bondarchuk, y La verdadera historia de la dama de las camelias (La dame aux camélies, 1980), dirigida por el toscano Mauro Bolognini, no menos preciosista.

La impronta de Garbuglia es evidente en la labor de su coterráneo Dante Ferretti, sobre todo en La edad de la inocencia (The Age of Innocence, 1993), joya de Martin Scorsese. El padrino II (The Godfather. Part II, 1974) convirtió a Dean Tavoularis en colaborador habitual de otro italo-norteamericano, Francis Ford Coppola. La fama del británico, nacido en Berlín, Ken Adam no es solo por sus diseños para la saga de James Bond, sino por gestar la extraordinaria evocación epocal de Barry Lyndon (1975), a las órdenes del rigurosísimo Stanley Kubrick.

El habanero Luis Lacosta Alverich, perenne luchador contra el olvido injusto, discriminatorio, malsano o indolente que empaña la memoria del cine cubano, pertenece también a la estirpe de estos creadores de entornos ideales para que las cámaras encuadren a los personajes o los sigan en movimiento.

Luis Lacosta ingresa oficialmente en el ICAIC en 1962 y colabora en la realización de la escenografía en tres títulos producidos en esos tiempos fundacionales: la delirante coproducción franco-cubana El otro Cristóbal (1962), realizada por Armand Gatti, el largometraje Cumbite (1964), dirigido por Tomás Gutiérrez Alea en locaciones guantanameras que rememoraban un poblado haitiano, y Soy Cuba (1964), del georgiano Mijaíl Kalatózov. Lacosta reconoce el magisterio ejercido por el escenógrafo soviético Evgueni Svidietelev, que le animó a representar en estudios el cabaret y la habitación de la casucha del barrio La Yaguasa, donde la mulata conduce al turista francés.

Además, tuvo el privilegio de ser acogido como discípulo por alguien tan experimentado como Luis Márquez, a quien ayudó en el empeño de remedar la atmósfera fidedigna de un solar habanero en los Estudios de Cubanacán para el musical Un día en el solar (1965), de Eduardo Manet. Para ello, cubrieron el patio central con auténticos adoquines y levantaron las construcciones con ladrillos.

Apasionado por el cine, Lacosta había dado sus primeros pasos en aquella tan añorada televisión en vivo de resultados más dignos de recordación que ciertas efímeras realizaciones contemporáneas con las tecnologías más sofisticadas. Con su perpetua exigencia, no es raro escucharle, por ejemplo, reprochar en alguna telenovela cubana la incongruencia entre un actor vestido con una camisa de cuadros azules, sentado a una mesa cubierta con un mantel de cuadros azules, en un comedor de paredes pintadas también de color azul.

Título a título, Lacosta ha integrado una extensa trayectoria de gran diversidad genérica, en la que están presentes nuestros más importantes cineastas. Sobresale su estrecho vínculo con Manuel Octavio Gómez, con quien colaboró en casi todos sus largometrajes, desde La salación (1965) a El señor presidente (1983). Para esta película, Lacosta delineó junto al crepuscular Márquez el convincente decorado del país imaginario latinoamericano donde el novelista guatemalteco Miguel Ángel Asturias situó la trama.

Particular significación otorga Lacosta a dos de los títulos en que trabajó con Manuel Octavio, La primera carga al machete (1969), el cual demandó gran despliegue en la ambientación decimonónica en locaciones de La Habana y Bayamo, y Los días del agua (1971), su primer largometraje en colores, y también la primera experiencia en el color del extraordinario fotógrafo Jorge Herrera. El diseño escenográfico debía considerar el empleo expresivo del color en la remodelación de locaciones de La Habana y sobre todo de Pinar del Río. Lacosta contribuyó decisivamente al delirio imaginativo de la secuencia «El Evangelio según Tony Guaracha».

Lacosta asistió al diestro Pedro García Espinosa en las construcciones destinadas al relato inicial, ubicado en la Trinidad de 1895, del clásico Lucía (1968), primer largometraje realizado por Humberto Solás. En aquellos tiempos, este prodigioso trabajo obtenido con mayor imaginación que recursos fue acreditado como escenografía, pues la dirección del ICAIC no admitió hasta 1990 el término más apropiado de dirección artística.

Además, Lacosta formó parte del equipo liderado por Vittorio Garatti, Pedro García Espinosa y Roberto Larrabure en una de las más complejas obras de Gutiérrez Alea: Una pelea cubana contra los demonios (1971). Otro título descollante es Edipo Rey (1972), puesta en cámara por el diseñador Antonio Fernández Reboiro del ballet homónimo inspirado en la tragedia de Sófocles con una moderna coreografía de Jorge Lefebre. Los decorados construidos sobre el escenario del hoy teatro Karl Marx, en el que bailaron Alicia Alonso, Jorge Esquivel o Loipa Araújo y el Ballet Nacional de Cuba, están a tono con el uso intencionadamente ecléctico de elementos y un tratamiento libre de lugar y época.

Luis Lacosta integra el equipo de realización de esa obra mayor de nuestro cine que es El hombre de Maisinicú (1973), dirigida por Manuel Pérez Paredes. Para recrear los acontecimientos reales que rodearon a Alberto Delgado fue necesario ambientar los interiores y algunas construcciones en exteriores del Escambray y Trinidad.

Cantata de Chile (1975), película coral de Humberto Solás que recorre la historia y las luchas del pueblo chileno, es uno de los títulos más apreciados en el trayecto de Luis Lacosta. Según las intenciones plásticas en el uso del color y la iluminación, trabajó en una cantera que exigió varias construcciones y en otras locaciones que demandaron inteligentes soluciones para transformarlas de acuerdo al guion.

El fotógrafo Livio Delgado atribuye gran parte del encanto de Retrato de Teresa (1979), dirigida por Pastor Vega, no solo al fuerte vínculo entre los actores protagónicos, sino a la vivienda real escogida para esta pareja proletaria, ambientada por Lacosta con pinceladas que revelaban la cotidianidad en su relación. En Son o no son (1980), realizada por Julio García Espinosa, la locación fundamental fue el cabaret Tropicana y sus diversos espacios, pero a Luis Lacosta correspondió diseñar escenografías para otros espacios requeridos por este filme experimental.

Patakín (¡quiere decir ¡fábula!), rodada en 1982, cuarta experiencia de Lacosta a las órdenes de Manuel Octavio Gómez, por el propio género escogido, el musical, posibilitó un gran derroche imaginativo del escenógrafo. A la remodelación de exteriores le siguieron los set construidos y ambientados expresamente para secuencias de música y danza, entre estos el fabuloso número de Assenneh Rodríguez atrapada en las tareas domésticas.

Ese regodeo en toques hogareños en los cuales Lacosta es un experto vuelve a apreciarse en Los pájaros tirándole a la escopeta (1984), comedia dirigida por Rolando Díaz. De acuerdo a las intenciones rectoras, el escenógrafo prestó especial cuidado a las respectivas residencias donde viven las familias de las dos parejas de enamorados.

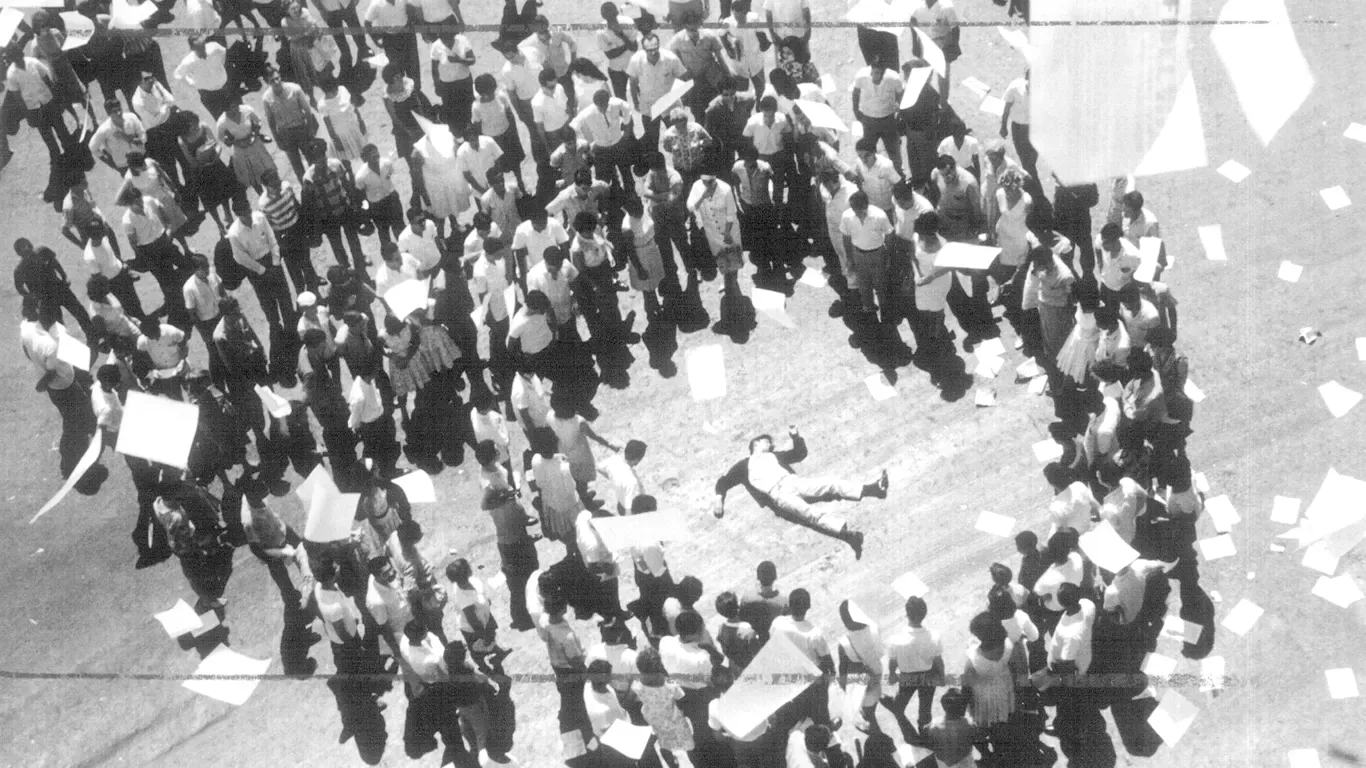

Ese mismo año, Túpac Amaru, coproducción peruano-cubana realizada por Federico García, proporcionó una de las mayores satisfacciones a Luis Lacosta. En colaboración con Pilar Roca y Víctor Calvo, configuraron este fresco monumental sobre la más grande revolución social y política que movilizó a las masas indias del continente americano, liderada por un inca en el siglo XVIII. Por su labor, Lacosta obtuvo el premio Caracol a la mejor escenografía, otorgado por la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

En La pared (2006), ópera prima en el largometraje de ficción de Alejandro Gil, la escenografía adquiere gran importancia. El argumento exigió una única locación, adaptada por el veterano diseñador escenográfico para contener ese salón sin ventanas donde se encierra el hombre que decide aislarse de la realidad por no entender a la humanidad. Ciudad en rojo (2009), otro primer largometraje de ficción, dirigido por Rebeca Chávez, también contó con el aporte de Luis Lacosta en la escenografía, sobre todo en la remodelación de locaciones capitalinas para evocar otras similares en Santiago de Cuba, lugar donde transcurre por entero la acción de la película.

Más de medio siglo consagrado a su profesión permiten a Luis Lacosta atesorar una experiencia y un caudal de anécdotas que, felizmente, decidió verter en el libro La verdad de lo invisible. Vivencias de un director de arte (Ediciones En Vivo, 2013; Ediciones Amazon, 2016). En una suerte de amenísima toma panorámica, recorre los rudimentos de la escenografía como poesía espacial para detenerse en la televisión y el cine de la isla. Sin excluir las interrelaciones con otras manifestaciones artísticas, da consejos para solucionar problemas surgidos en la práctica de esta especialidad. En el libro predomina la insistencia en la indisoluble relación que debe establecer el director de arte con el responsable de la fotografía y el realizador para la consecución de una obra audiovisual. Numerosísimos directores coinciden en el profesionalismo del autor, nunca esquemático ni conformista en su trabajo.

Su lectura implica evocar toda una imaginería visual extraordinaria, no solo en el devenir del cine extranjero, sino también en el nuestro: los planos como daguerrotipos obtenidos por el delirante fotógrafo Jorge Herrera y la labor encomiable de Lacosta en La primera carga al machete (1969), de Manuel Octavio Gómez, el ingenio del siglo XVIII reproducido por medio de tejas de poliespuma y otros materiales perecederos empleados por Pedro García Espinosa y su equipo para Cecilia (1982), de Humberto Solás.

Se alude a Titón, quien tuvo la fortuna de llamar a José Manuel Villa para trasformar la quinta Santa Bárbara —habitada por los fantasmas de la familia Loynaz— en una suerte de personaje que convive con sus moradores en Los sobrevivientes (1976). Mención especial ameritan las aproximaciones nada desdeñables al barroquismo carpenteriano en las versiones fílmicas El recurso del método (1978), del chileno Miguel Littin, y El siglo de las luces (1992), a cargo de Solás con el concurso de un trío de escenógrafos con Guillermo Mediavilla al frente.

En medio de estas imágenes irrumpe imborrable el sello del talentoso Derubín Jácome, todo un mago para obtener asombrosos resultados, propios de una costosa producción, pero con ínfimos presupuestos en Un hombre de éxito (1986), de Humberto Solás, y La bella del Alhambra (1989), de Enrique Pineda Barnet.

Lacosta comparte una mirada presta para descubrir locaciones idóneas en el eclecticismo arquitectónico capitalino con Onelio Larralde (Hormigas en la boca, de Mariano Barroso) y con Erick Grass, digno seguidor, apto para rememorar el presente y anticipar el futuro solicitados por Fernando Pérez para Madrigal (2007) o remontarse al pasado para sorprendernos con portentosas recreaciones de La Habana decimonónica en José Martí: El ojo del canario (2010).

Y, que conste, apenas apuntamos unos cuantos ejemplos que acuden a la memoria, convencidos de que el octogenario Luis Lacosta desde siempre se apropió de esa declaración de principios atribuida al maravilloso artífice D’Eaubonne —laureado en el Festival de Venecia por su hermosísimo trabajo en La ronda (1950), de Ophuls—, cuando expresó: «El decorado es para mí el equivalente de un acompañamiento musical. No puede sobrepasar su papel, salvo en ciertos casos, en que el decorado deviene actor por sí mismo».