En la tercera historia de The French Dispatch (2021), dirigida por Wes Anderson, un escritor (interpretado de forma precisa por Jeffrey Wright) es entrevistado para un programa televisivo. La narración que hace el escritor sobre el rescate de un niño secuestrado está curiosamente aderezada con descripciones minuciosas de lo que los personajes comen. Platos a menudo extravagantes, aunque poseedores de una peculiar dignidad. «La bebida: un aperitivo lechoso y morado, ferozmente fragante, manifiestamente medicinal, apenas anestesiante, enfriado hasta una viscosidad glacial, en una versión en miniatura de una petaca asociada a campamentos y aulas»; «huevos del canario de la comisaría servidos en cáscaras hechas de su propio merengue»; «riñones guisados con ciruelas de la azotea del alcalde»; «caramelos de cordero picado envueltos en hojaldre».

El hombre que hace la entrevista, llegado un punto, lo detiene, y le pregunta por qué la comida, por qué todas sus historias siempre involucran de una u otra forma la comida. El escritor primero le responde que en su oficio ha aprendido que uno puede preguntar cómo, cuándo, dónde, pero nunca por qué, pues se trata de una pregunta incómoda e infértil que solo pone tenso al entrevistado. El hombre no queda conforme e insiste. ¿Por qué la comida? El escritor habla de manera pausada, como si esperara ser sorprendido por sus propias palabras. No tiene una respuesta, y la va improvisando. «Hay una belleza concreta y triste muy conocida por el extranjero solitario que vaga por su ciudad adoptada preferiblemente a la luz de la luna. En mi caso, Ennui, Francia. A menudo no he compartido los descubrimientos del día con nadie en lo absoluto. Pero siempre ha habido, en la avenida o el bulevar, una mesa puesta para mí. Un cocinero, un camarero, una botella, una copa, un fuego. Yo elegí esta vida. El festín solitario ha sido un auténtico camarada, mi gran consuelo y respaldo».

Entre las escenas en blanco y negro de The French Dispatch, los planos de los platos destacan por su cautivador color. Su cocinero, Nescaffier, resulta ser el inesperado protagonista al final de la tercera historia, y probablemente el personaje más conmovedor de una película que habla sobre el genio. No es el pintor criminal de la primera historia (Benicio del Toro) ni el ingenuo adolescente rebelde de la segunda (Thimothée Chalamet) el más entrañable, sino el cocinero silencioso (el comediante Steve Park) que envenena a los secuestradores y que para hacerlo prueba de su propio plato envenenado. Sobrevive y desde su lecho un tiempo después hace la confidencia más espectacular, una de las pocas frases que pronuncia: «Tenían sabor», dice todavía con asombro, refiriéndose a las sales venenosas. Después de tantos años ya ningún sabor era nuevo para él, y ahora hay un sabor que le hace redescubrirse, el único que no había experimentado antes: el veneno. Hay un argumento que solo se insinúa y que nunca se resuelve (lo cual me parece lo más acertado): ¿luego experimentará Nescaffier en la cocina con las sales venenosas? Los platos de Nescaffier salvan la vida del niño, y también la del Ábaco (que, olvidado por la policía, estuvo a punto de morir de hambre en su celda), y en general a lo largo de la historia hacen que los personajes se recuperen, dialoguen y en definitiva sean fugazmente felices.

Solo en el escritor que luego dará la entrevista encuentra Nescaffier la complicidad necesaria para hablar. Y lo hace con sinceridad y humildad. El escritor es homosexual y extranjero. El cocinero es extranjero. «Somos muchos en esta ciudad, ¿sabe?», le dice el escritor. «Quizás con un poco de suerte encontremos lo que hemos perdido en los lugares que solían ser nuestro hogar», añade. Nescaffier niega sutilmente con la cabeza. La historia termina. Al final, el único color, el único consuelo para ambos, ha sido la comida. El escritor ha encontrado siempre en la ciudad adoptiva una mesa que lo espera. Y alguien habrá cocinado para esa mesa. Nescaffier ha cocinado porque alguien apreciará el plato que ha cocinado. En esa correspondencia hay una poesía secreta que Wes Anderson ha retratado extraordinariamente, valiéndose de un número determinado de planos, de frases y de notas musicales (la banda sonora es juguetona, graciosa en un sentido nobiliario de la palabra), y en última instancia, gracias a esta correspondencia, después de verla por segunda vez, creo haber decidido que The French Dispatch me parece su mejor película.

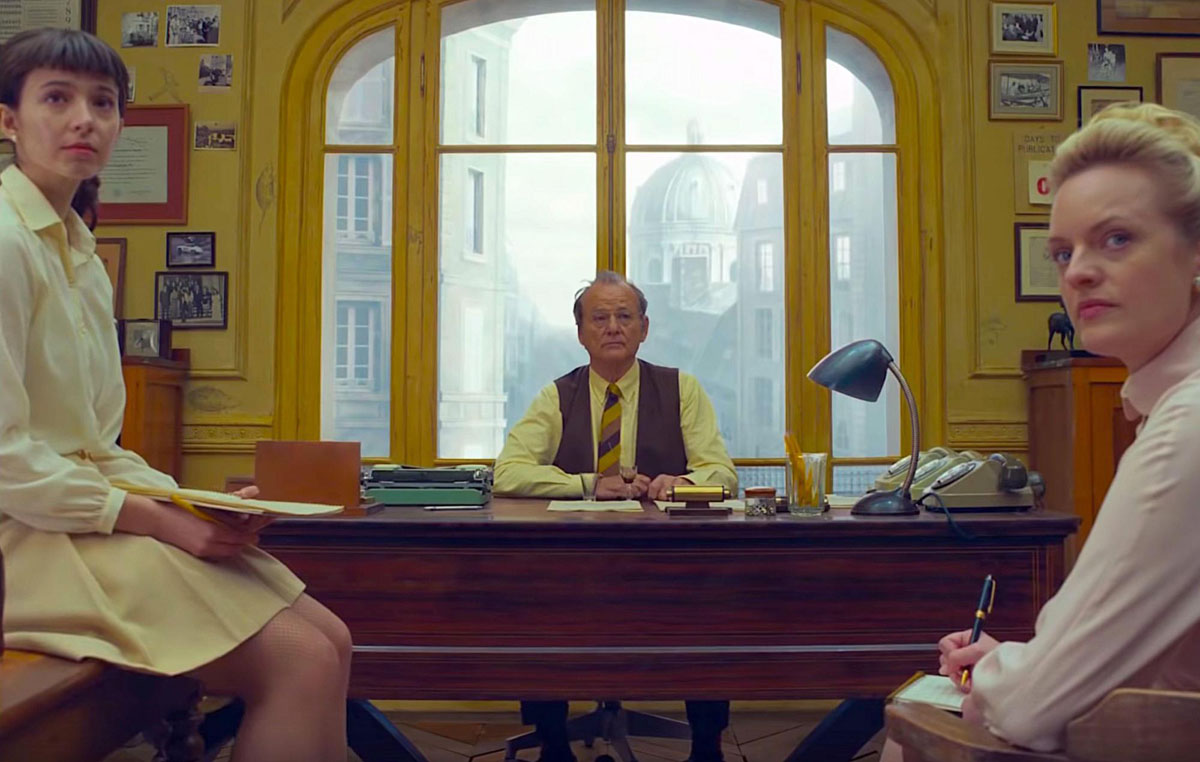

Aunque la crítica no ha odiado The French Dispatch, sospecho que tras esta última película ha cimentado la idea de Wes Anderson como un director que solo sabe copiarse a sí mismo. Y nada más alejado de la verdad: las tres historias, aunque coherentes con lo que ha escrito en el pasado como guionista, exploran nuevos territorios y se liberan de la fórmula que al parecer corrió el riesgo de agotar al inicio de su carrera, la del padre disfuncional que busca el reconocimiento y el perdón (que también reutilizó, por cierto, Noah Baumbach). The French Dispatch es valiente, porque aunque mantenga el estilo habitual de Wes Anderson (el enmascaramiento de la perspectiva, los planos asombrosamente simétricos, el ritmo rápido, los personajes raros remarcados por rarezas externas, el humor sencillo y sutil de las caricaturas de The New Yorker, que por un instante nos hace preguntarnos: ¿eso fue una broma?, y respondernos a nosotros mismos que sí, de seguro, puesto que estamos sonriendo), ha creado situaciones de patetismos más singulares y complejos: el amor hacia la carcelera musa de la primera historia (Léa Seydoux), la estupidez trágica de los jóvenes de la segunda historia y la inesperada identificación del espectador con el personaje de la periodista (Frances McDormand), y la soledad de dos extranjeros que se ven inmiscuidos en una historia que no es la suya (la del secuestro), pero de la que se apropian, porque mientras llueven balas y se imprimen periódicos hay platos de comida que hacen que lo demás se haga más tolerable.

Mientras suceden las revoluciones, los arrestos, las subastas de arte, las persecuciones en carro, el sexo, las asambleas, las muertes, las liquidaciones, las jornadas, los juicios, las siestas, los juegos de ajedrez, las conversaciones nocturnas, las negociaciones, los tiroteos, las fugas, la gente come. Y puesto que estamos fisiológicamente obligados a comer, más nos vale hacerlo lo mejor que podamos, en el tiempo que tengamos, con lo que sea que esté en nuestro alcance. Más nos vale distinguir, entre infinitas combinaciones posibles (infinitas formas de cortar, amasar o adornar, infinitas formas de asar, freír o curar, infinitas variedades de granos, de carnes, de especias, infinitas salsas, sofritos y almíbares), cuáles son de nuestro agrado, y recordarlas, e intuir en qué mesa sentarse para probar ese sabor otra vez, o aprender a reproducirlo y entonces servírselo a alguien, desde la modestia de otro salón, porque quien cocina no debe estar en el mismo salón que quien come, porque ambas intimidades (la de cocinar y la de comer) deben ser respetadas y protegidas.

The French Dispatch inicia con la preparación de la bandeja que luego el mesero trasladará desde el café a su destino, varios pisos arriba. El placer para Wes Anderson es un oficio meticuloso. En sí el placer para él es colorido, centelleante y barroco, pero quienes lo producen y lo sirven son personas discretas, hábiles, con garbo. Sentarse a la mesa de un negocio no solo implica disfrutar su comida y su bebida, sino la diligencia de sus empleados, el orden de la vajilla, el humo de la bandeja destapada. El placer está en la rareza del contenido y en la estilización de la forma. Y así quiere ser el arte de Wes Anderson, en efecto, como mismo he tratado de replicarlo en la sintaxis de estas líneas.

Wes Anderson prepara su película como una cena perfecta, cuyo espectador ya conoce ciertas ceremonias y disfruta la disciplina de los movimientos. Los materiales no son lujosos. Frutos que se toman de una huerta cercana. Pero hay una historia en el fruto y en la huerta. Una historia que a veces dura unos segundos, como un dulzor inesperado en el sabor de una comida, que desaparece y no vuelve. La ceremonia es convencional, pero los sabores son fugaces y complejos, no se entienden del todo mientras suceden, y cuando uno cree que comienza a entenderlos, ya no están, y entonces se les extraña. Me gusta The French Dispatch porque pudo ser más triste y no lo fue (de hecho, pudo ser considerablemente más triste, de haber tenido otra música durante los últimos quince minutos), como un postre que se resiste a más azúcar. No hay que agregar jamás a una comida una cantidad tal de cierto ingrediente como para que «un poco más» se vuelva demasiado. Porque si con «un poco más» es demasiado significa que «ya» es demasiado. Para un director al que se le critica tanto el exceso y la autocomplacencia, The French Dispatch se me hace por el contrario una lección de autodominio.