Mientras algunos historiadores, con obstinada ignorancia, minimizan el primigenio lugar ocupado de los hermanos Lumière como ganadores de la gran carrera de invenciones que condujo a la creación del cinematógrafo, y atribuyen el mérito a Edison, otros reiteran que el primer largometraje de animación en la historia del cine fue Blancanieves y los siete enanitos (1937), la producción de Walt Disney dirigida por David Hand. Sin embargo, algunos estudiosos menos chovinistas y más informados ratifican que ¡veinte años antes!, al otro extremo de la geografía americana, en Argentina, fue cuando realmente se exhibió el primer largometraje de animación de todos los tiempos. Aunque no exista hoy ninguna copia, El apóstol, estrenado el 9 de noviembre de 1917 en el teatro Select Suipacha, con una duración algo superior a una hora, se considera como el título pionero, de acuerdo a los testimonios escritos y a la memoria de su realizador, el cineasta de origen italiano Quirino Cristiani (1896-1984).

Cuando a su compatriota, el productor Federico Valle (1880-1960), se le ocurrió incluir una viñeta política «en movimiento» en su noticiario «Actualidades Valle», contrató al veinteañero Cristiani, muy conocido por las caricaturas que publicaba en la prensa diaria porteña. Un corto de Émile Cohl posibilitó al novel dibujante aprender los fundamentos de la animación para rodar La intervención en la provincia de Buenos Aires, una burla de Marcelino Ugarte, gobernador provincial. Ante el éxito obtenido por aquel corto de un minuto de duración aproximadamente, Valle decidió acometer la producción de otra sátira política animada de mayor duración.

Con el fin de lograr su propósito, prorrogó el contrato de Cristiani para que se encargara de la animación y realización, y además sumó a Alfonso de Laferrère como autor del texto y al afamado dibujante humorístico Diógenes Taborda (1880-1926), apodado elMono por su fealdad, para que diseñara los dibujos-tipo y las expresiones de los personajes protagónicos. Este célebre caricaturista se retiró con rapidez del proyecto, decepcionado por el aburridísimo, lento y meticuloso proceso de completar los cincuenta mil dibujos requeridos para el rodaje, fotograma a fotograma. El francés Andrés Ducaud, un prodigioso técnico y artesano, fue llamado para la construcción de la escenografía, en la cual destacó la maqueta de siete metros que reprodujo una visión de Buenos Aires desde el río, con profusión de detalles, coches y peatones movidos por cuerdas e hilos invisibles para la secuencia del incendio, calificada en su época como «impresionante».

La trama giraba en torno a Hipólito Yrigoyen (1852-1933), el primer presidente radical (populista), elegido en 1916 en medio de un clima de esperanza y escepticismo, luego de varias décadas de gobiernos conservadores. Indignado por la decadencia moral de los argentinos, el mandatario sueña con ascender al Olimpo, convertido en el apóstol de la redención nacional. Tras una serie de discusiones políticas con los dioses, el primer magistrado obtiene el rayo de Júpiter y lo lanza contra Buenos Aires para purificarla mediante el fuego. Luego, se despierta en su catre y vuelve a la realidad en el momento en el cual se disponía a construir una ciudad modélica sobre las ruinas de la vieja capital corrupta. «Todo ello, claro está, coloreado con alusiones cachadoras a la política presidencial, a los ministros y a diversos hechos de actualidad», según plantea el historiador Domingo Di Núbila, quien además no deja de señalar las inevitables imprecisiones de trabajo inicial en este dibujo animado.

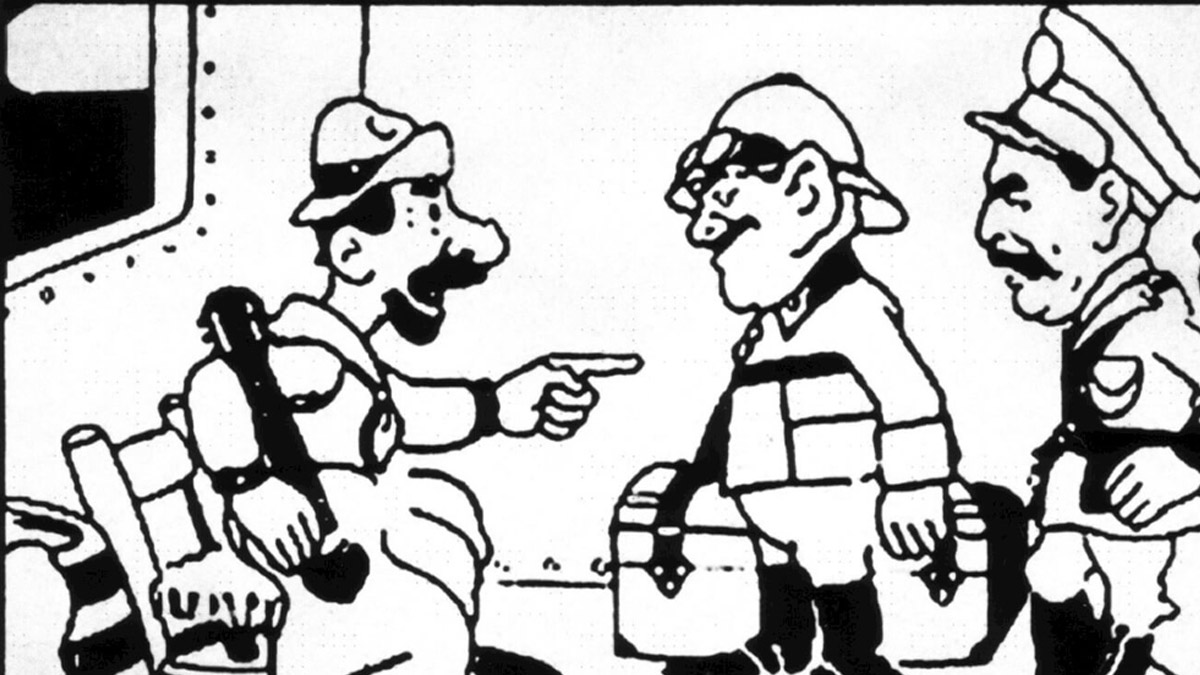

Existen conjeturas imposibles de precisar acerca de si El apóstol alcanzó realmente la duración de un largometraje, pero hay referencias de que, pese a su deficiente distribución, alcanzó cierto éxito de público, que pagó a dos pesos la platea, y por parte de la crítica, que lo tildó de «un ejemplo del progreso del cine nacional». No obstante, la resonancia fue inversamente proporcional a la magnitud del esfuerzo desplegado para su realización. Cristiani se separó de Valle para dedicarse a la preparación de otro largometraje, Sin dejar rastros (1918), inspirado en un episodio de la Primera Guerra Mundial. El apogeo de la contienda bélica y la tensa atmósfera política provocaron limitar la exhibición a un solo día, pues la copia fue secuestrada.

Con posterioridad, Cristiani desarrolló innumerables proyectos de publicidad, cortometrajes científicos y educativos (Rinoplastia y Gastronomía, ambos de 1925), cortos institucionales y humorísticos acerca de hechos de actualidad, fueran combates de boxeo (Firpo-Brennan y Firpo-Dempsey, ambos de 1923) o la presencia en Argentina del príncipe italiano Umberto de Saboya (Humbertito de Garufa, 1924). Cuatro años después, al ser reelegido presidente el senil Yrigoyen, con su séquito de ineptos y corruptos colaboradores, estos se convirtieron en blanco de las chanzas, en las que no podía faltar la contribución de Cristiani: Peludópolis (1931). En el argumento, la nave del Estado caía en poder del pirata Peludo, que desembarcaba con su tripulación en la República Quesolandia.

El cine Renacimiento estrenó el 16 de septiembre de 1931 este filme con un título alusivo al apodo de Yrigoyen (el Peludo) y rodado en los recién estrenados Estudios Cristiani. El golpe de estado de Uriburu, ocurrido un año antes, que terminó con la democracia, provocó que Cristiani tuviera que modificar la película y salvar todas las secuencias posibles. Peludópolis, considerado el primer largometraje animado sonoro de la historia, confirmó la estirpe de pionero de Quirino Cristiani, elogiado por los periodistas, pero no demasiado aplaudido por los espectadores. Sus tres largos hasta esa fecha fueron concebidos con el empleo de una técnica original de animación de figuras recortables, procedimiento que patentó en 1917 y que se utilizó en otras películas hasta principios de los años treinta.

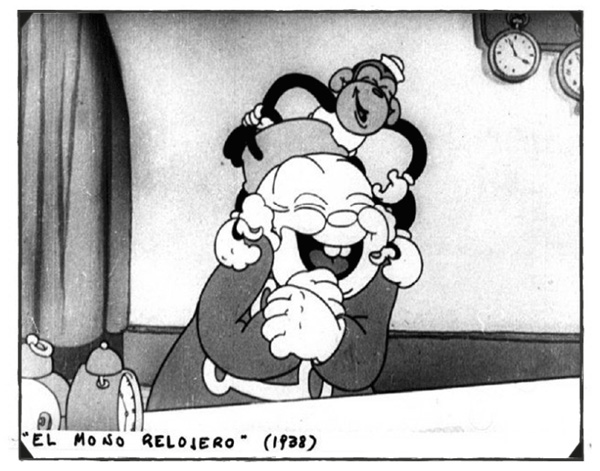

El brusco golpe asestado a su precaria economía por el fracaso de Peludópolis condujo a su creador a refugiarse en la publicidad. No fue hasta 1938 en que reapareció fugazmente, al realizar una versión de un relato del escritor y editor Constancio C. Vigil. Para ese corto, El mono relojero, muy influido por la animación norteamericana, apeló a la técnica de reproducción de dibujos en «cel» (acetatos). El historiador Giannalberto Bendazzi, al referirse a esta película que también frustró al público, opinó: «De calidad media, el filme se resintió del contraste entre la inspiración ocurrente y jocosa del artista y el propósito estrictamente pedagógico del escritor». Cristiani renunció a su actividad publicitaria para consagrarse a labores de revelado, impresión de copias y grabación de sonido en los estudios de su propiedad. Antes de abandonar definitivamente el cine de animación, realizó dos cortos: Entre pitos y flautas (1941) y Carbonada (1943).

El apóstol, con toda su carga de inventiva e imaginación, y su principal hacedor, Quirino Cristiani, por derecho propio, ocupan un lugar en la historia del cine, por mucho que intentaran escamotearles este mérito durante tantos años. En honor de ese pionero, bautizaron como Quirino los premios que desde 2018 se entregan a lo mejor de la animación iberoamericana.