Aunque en pantalla pueden leerse mis créditos obtenidos como asistente y como primer asistente de dirección, más que ganar un salario, porque solamente la entrega genera sentido de pertenencia, hice mías un grupo de películas cuyo director no era yo.

Como asistente tuve una carrera corta, de apenas ocho años, en los que me tocó trabajar con siete directores, un grupo de una diversidad enriquecedora que me permitió el aprendizaje haciendo y viendo, aun aquello que considero que no debe hacerse en términos cinematográficos, pero que por ser necesarios los «anticuerpos», también tuvo utilidad.

A esos siete, a los que me iré refiriendo en varios artículos en lo adelante, mi agradecimiento total.

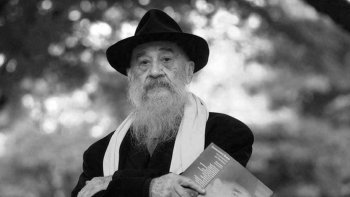

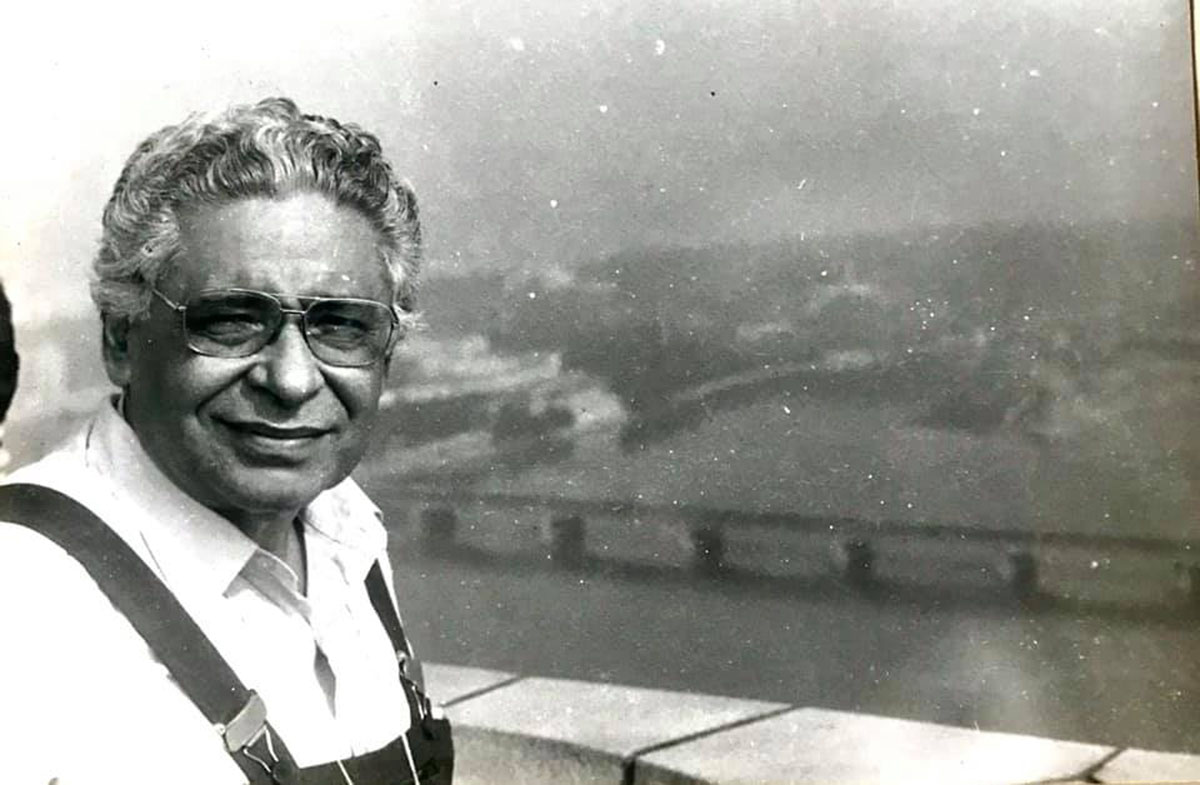

José Massip formaba parte del núcleo que funda el ICAIC. Con Julio García Espinosa, Tomás Gutiérrez Alea (Titón) y Alfredo Guevara, entre otros, había participado en la realización de El Mégano, un documental aficionado, pero lleno de semillas, que estudié y al que me referí ampliamente en mi libro Romper la tensión del arco. Itinerario del cine documental cubano.

Antes de llevar a la pantalla la desafiante y honorable protesta del mayor general Antonio Maceo, por allá por los Mangos de Baraguá, enfrentado cara a cara con Arsenio Martínez Campos, el máximo representante del poder colonial español en la Cuba de 1879, el último filme realizado por Massip había sido Páginas del diario de José Martí, en 1971, que sin alcanzar el cenit en sus hallazgos estéticos, engrosa la honrosa y escasa lista de filmes cubanos cuyos directores prefirieron incinerarse en el intento de una búsqueda, antes que narrar otra vez desde la cómoda convencionalidad. Todo filme que se arriesgue, aunque no siempre dé en la diana, merece respeto.

En una de las ediciones de la Muestra Joven ICAIC que dirigí se revisitó esa película, porque los jóvenes y los no tan jóvenes de entonces no la conocían, y no pocas escenas tenían encanto, lo que motivó en el desaparecido cineasta Tomás Piard la conclusión de que es nuestro primer y adelantado largometraje de ficción posmoderno.

Lo he vuelto a visionar, y aprecio las escenas sobre nuestros admirados mambises, porque en ellas se logró ese sabor auténticamente documental, en lo que parecían tomas originales. Quienes deseen reconstruir aquellos campamentos y conductas de nuestros patriotas decimonónicos, por favor, estudien esas escenas, que ahí está todo, desde el vestuario de María Elena Molinet hasta la escenografía de Pedro García Espinosa. Dos pesos pesados del cine del ICAIC, mayormente el producido en blanco y negro. Ambos creadores de probada y larga data, que se marcharon de este mundo sin el Premio Nacional de Cine.

Massip, de los pocos directores de piel no blanca en los primeros años del ICAIC (Sara Gómez, Nicolás Guillén Landrián y Sergio Giral eran los otros directores negros, que emergen después), para 1985, cuando me llama a trabajar en Baraguá, era un hombre muy respetado por su densidad intelectual, su abundante verbo y su acucioso sentido del humor, ingredientes de su personalidad al que habrán contribuido sus honorables padres, los profesores universitarios e investigadores Sarah Ysalgué y Salvador Massip, geógrafos, además.

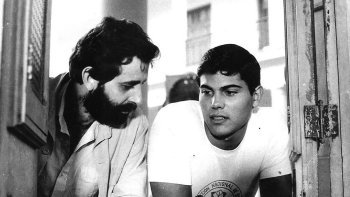

Con un poco de conocimiento de todo ese pedigrí, capaz de asustar a un joven de veinticinco años, comencé a relacionarme con la película y su staff a solamente un mes de comenzar el rodaje, por lo que, lamentablemente, no participé de los exhaustivos trabajos de mesa donde se aprende un mundo solamente escuchando a esos que tienen mayores responsabilidades, y experiencias, en la puesta en pantalla.

Antes de caer de fly en Baraguá, recién había terminado un curso de formación de asistentes de dirección con Fernando Pérez, de modo que fui el primero al que ubicaron en una película. Con más energías que conocimientos, pero con gran respeto, pasión y entrega por el cine, había quemado mis naves para estar ahí. Aunque esa película daba para más, porque la dramaturgia de su argumento no se arriesga al privilegiar demasiado el suceso histórico, fue, es y será mi primer e inolvidable gran amor con la industria de cine.

Por ella, entre muchas enseñanzas, aprendí a cabalgar, pues los mambises, extras cuya primera condición era que supieran montar a caballo, desconocían la disciplina que demanda el set de una gran producción. Hasta que descubrí que, para controlarlos, organizarlos y dirigirlos, debían verme igual que ellos, encima de un jamelgo, claro que con un penco dúctil.

Hacía catorce años que Massip no filmaba. Entre otros deberes, se había dedicado a la dirección de la sección de Cine, Radio y Televisión de la UNEAC. Por ser demasiado el tiempo que llevaba fuera del set, la presidencia del ICAIC consideró que había que apoyarlo con los mejores profesionales. De ahí que inusualmente hubo en Baraguá dos primeros asistentes de dirección, Melchor Casals y Norma Martínez, mis jefes inmediatos. El primero, por haber sido asistente en Páginas del diario de José Martí, fue solicitado expresamente por Julio García Espinosa, presidente del ICAIC, y asumió. No era ningún secreto en el staff que él no hubiera querido hacer la película, porque ya era director de documentales como Súlkari (1974), Pensando en el amor (1980), Historia de una descarga (1981), entre otros. Al verlo alguna que otra vez medio dormido, sentado en su silla y camuflado bajo un gran sombrero, lo mirábamos con conmiseración.

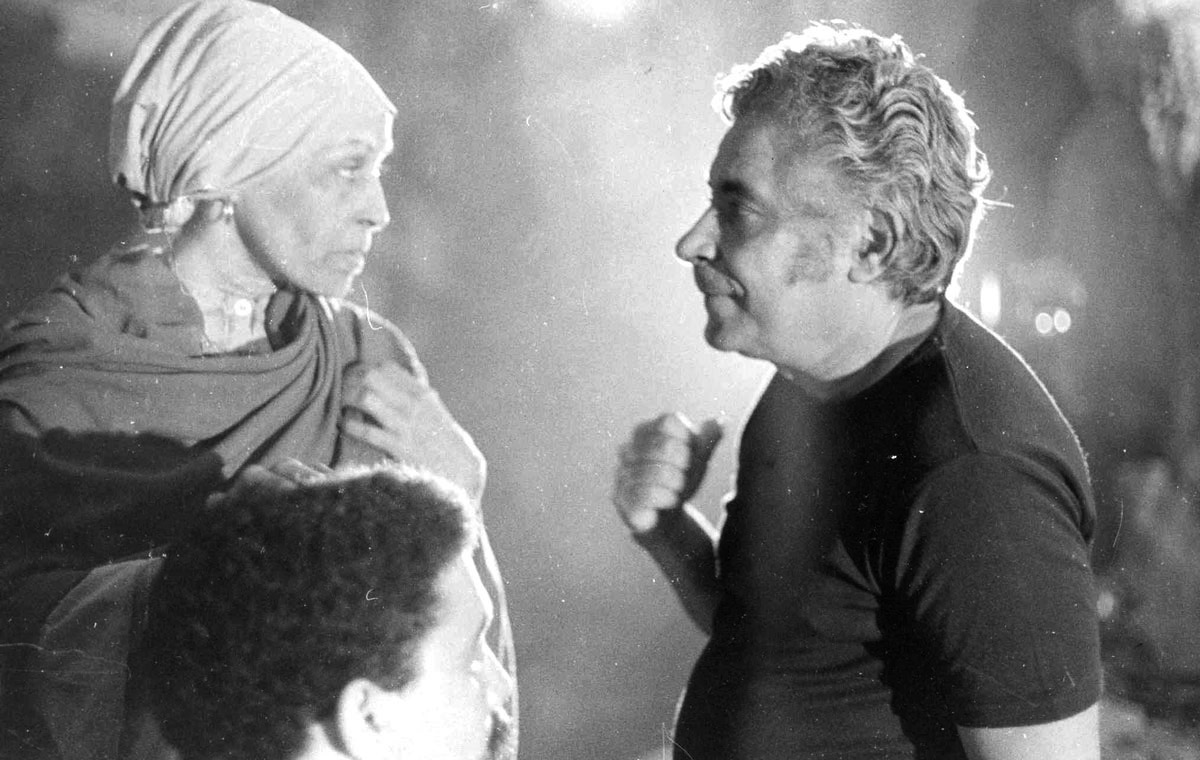

Norma Martínez cultivaba una excelente amistad con Massip, y a pesar de que no tenía experiencia anterior como primer asistente de largometrajes de ficción —fue modelo y actriz—, se creció e hizo un trabajo muy profesional. Tanto ella como Melchor fueron excelentes compañeros, que facilitaron que Pepe Massip se concentrara en lo que le toca hacer a los directores. Detrás de ellos dos, Andy Ortega, Teresita Montoya y yo, también hacíamos posibles los sueños artísticos.

Por los lomeríos de Bejucal se filmó ese largo plano, sencillo en pantalla, con que empieza la película. Había más de una cámara. La principal tenía un telefoto de seiscientos milímetros, que por su longitud se me parecía a un cañón. Aunque en invierno el día dura menos que la noche, se tomó la arriesgada decisión de filmar el plano a partir de las cuatro de la tarde, cuando la luz es más dorada, porque, definitivamente, el consenso era que el plano era muy sencillo de filmar: un encuadre fijo, telefotografiado por donde aparece la caballería mambisa en dirección a cámara, y más atrás una columna de infantería española, persiguiéndole y disparándole.

Los extras que hacían de españoles, aun cuando formaban parte de la reserva de las fuerzas armadas, entendían de cine lo mismo que los mambises a caballo. Ante la falta de un buen megáfono para controlar a unos y a otros, más de una vez le pedí a Pepe Granados, el pirotécnico, que disparara al aire una salva. Únicamente así aquellos extras, por un rato al menos, hacían silencio y escuchaban las indicaciones para el ensayo.

Mientras el staff se cubría del Sol, allá abajo, como a quinientos metros de la elevación donde, fuera de cuadro, aguardaban mis extras con Raúl Pérez Ureta —entonces operador de cámara, pues todavía no era el excelente director de fotografía que llegaría a ser—, marqué un punto por donde debían aparecer, y avanzar frente a cámara, los primeros mambises de la caballería en aquel campo carente de árboles o accidentes geográficos que sirvieran de referencias para que los primeros jinetes se guiaran.

En el rodaje, por más que lo intentamos, jamás los primeros jinetes aparecían por el centro del encuadre. Agotados y con la luz agonizando, se decidió cortar y retomar el plano al otro día. Las caras del equipo de dirección que me recibieron no fueron hostiles, pero tampoco muy solidarias, pues de alguna manera era yo el responsable del desastre.

En realidad, la realización de ese tipo de plano con casi cuatrocientos extras, una gran parte a pie, que a la voz de acción debían recorrer casi medio kilómetro y luego regresar para la siguiente toma, es competencia de los primeros asistentes. Pero estos me habían dado la oportunidad de montar el plano y yo acepté con la misma disposición de quien está dispuesto a tragarse un cocodrilo en marcha atrás, por lo que esa noche, mitad por vergüenza, mitad en busca de soluciones, no dormí.

Y aunque encontré una manera muy sencilla de hacerlo, este es el tipo de solución que se piensa en la prefilmación cuando se encuentra la locación, y, obviamente, aquí no se hizo. Afortunadamente, se sabía cómo se quería el plano, pero, desafortunadamente, no se estudió su planificación para lograrlo.

Bien temprano me adelanté y le pedí al montador escenográfico que fuera clavando pequeñas y visibles estacas camufladas entre la hierba, cada quince metros, por todo el trayecto frente a la cámara, siempre con Pérez Ureta fiscalizando el encuadre. La vanguardia de la caballería debía guiarse por las estacas, y como en el juego del capitán Cebollita, el resto de los extras debía seguirlos.

El plano se ensayó y se filmó muy rápido. Sin piedad hoy lo usan una y otra vez en la televisión, cual pasto de efemérides.

(Primera de dos partes)