He tenido la suerte de estar inmerso, ahora mismo, en una tutoría de tesis, sobre el documental etnomusical La otra trova, de Dariel Díaz Herrería, quien muy pronto egresará como realizador audiovisual de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA). Digo que es una suerte, porque puedo acompañarlo en el descubrimiento, por ejemplo, de un cuerpo de ideas en torno a cómo se define y realiza el llamado «documental musical», conceptos que me ayudaron a comprender mejor cuatro propuestas que he visto a lo largo de los últimos meses: Maria by Callas (2017), de Tom Volf; Whitney (2018), de Kevin MacDonald; Tina (2021), dirigido por Daniel Lindsay y T. J. Martin, y Yo no me llamo Rubén Blades (2018), con dirección de Abner Benaim.

Además de la tesis concerniente a este tema, y de que llegaran a mi computadora, casualmente, cuatro notables documentales musicales dedicados a inmensas figuras de la música, también pude participar como jurado del premio Cubadisco, precisamente en la categoría Documental Musical, y pude apreciar las numerosas cacofonías, lugares comunes y aspiraciones meramente expositivas o publicitarias de la mayor parte de tales reportajes, o biografías graficadas audiovisualmente, más que auténticos documentales. Y no se trata de que nuestros músicos o realizadores carezcan del talento suficiente para iluminar una obra de este tipo, creo que más bien falta información en las productoras (que suelen ser las firmas disqueras) sobre cómo debe estructurarse y realizarse eficazmente un documental musical que combine lo novedoso y lo clásico, lo extraordinario y lo conocido, el conflicto y lo acostumbrado.

Tal vez, lo primero que tuvieron en cuenta los realizadores y guionistas de los cuatro documentales mencionados antes, y es algo que usualmente olvidan los documentalistas cubanos, por lo menos quienes concursan en el Cubadisco, es que la obra debe aportar algo nuevo, incluso a los conocedores más aventajados de la personalidad en cuestión. Maria by Callas recurre a grabaciones y fotos inéditas o poco conocidas de la diva, y provoca el enorme placer de volver a ver las actuaciones de una de las cantantes de ópera más famosas del siglo XX, ilustrativos momentos de sus comparecencias públicas. Además, se añade la voz en off de una actriz que lee reveladores fragmentos de la correspondencia que la Callas sostuvo con sus íntimos, y se hace pasar por Callas, hasta que la ilusión es total, y entonces todo se hilvana con esta narración en primera persona que discursa sobre un tema central: el dolor y la soledad que suele acarrear la fama.

Luego de ver Maria by Callas puede racionalizarse uno de los problemas principales de nuestros documentales musicales: la ambigüedad temática y la carencia de conflicto discernible, pues mayormente los hacedores creen que es suficiente con abordar el mundo creativo de una personalidad cardinal. En Maria by Callas nunca confiaron en el atractivo indiscutible de la genial protagonista, sino que buscaron conflictos dramáticos como la victimización de los famosos y el perfeccionismo, que se convirtió en uno de los mayores enemigos de la Callas, más encarnizado que los detestables paparazzi: la añoranza de la cantante, tal vez exagerada por el documental, de tener una vida normal dramatiza el mundo interior de la artista, lo que convierte el filme en una experiencia más reflexiva que la simple ilación de momentos estelares y datos de impacto.

Whitney es un documental mucho más clásico que Maria by Callas, y no lo comparo para menospreciarlo, sino para definirlo con más exactitud. El realizador Kevin MacDonald intenta retratar una personalidad más contradictoria de lo que parecía, y por esa vía se aplica a indagar las misteriosas causas (otra falencia de los documentales cubanos es su carencia de intriga o suspenso) que ocasionaron que se extinguiera la fama, el talento y hasta la vida de una de las mejores cantantes norteamericanas de música pop de todos los tiempos.

Es obvio que Whitney, el documental, puede recrearse en hazañas como los siete consecutivos números uno en los hit-parades que alcanzó la cantante en su momento de mayor gloria, y otros datos, pasto de Wikipedia y enciclopedias de mediano prestigio, pero MacDonald prefiere recurrir a las entrevistas de familiares y amigos para iluminar la zona menos conocida de la intimidad de una mujer traumatizada e insatisfecha, a pesar de que muchos la consideraban símbolo de la filosofía norteamericana del éxito vertiginoso y a toda costa. Las inmensas conquistas de Whitney Houston seguramente le nublaron la vista (a juzgar por el testimonio del documental) y le impidieron tener una posición respecto a las tensiones raciales y religiosas que bullían en torno a ella. Porque la cantante parecía tener una idea precaria sobre sus valores auténticos, los esenciales, además de dejarse marear por el vértigo de la exagerada notoriedad.

Y si Maria by Callas y Whitney hacen el viaje de ida y vuelta hasta las razones donde nacieron mitologías y pérdidas, Tina es el clásico documental biográfico, donde absolutamente todo — el copioso archivo, las extensas entrevistas, incluida una a la protagonista a la altura de sus 81 años— se concibe para lograr la unidad en torno a dos ideas que le suministran coherencia al documental en la mente del espectador: esta es una suerte de canto de cisne, pues representa la despedida de Tina Turner de la vida pública, y sobre todo se logra presentarla como una persona capaz de elevarse, desde el abandono y la ignorancia en los campos de algodón hasta los mayores escenario de conciertos populares en el mundo. Gradualmente se subraya cómo la artista logró sobrevivir al maltrato, las adicciones, el declive psíquico, y no solo sobrevivir, sino convertirse en una suerte de símbolo de la resurrección de la belleza, la plenitud, la libertad.

Millones de aficionados creían conocer, por lo menos a grandes rasgos, la biografía de Tina Turner, pero es posible que cuando vean este documental todo les parezca nuevo, porque el realizador supo iluminar toda esa información precedente con la crónica vitalista del triunfo de la protagonista sobre el horror y la desintegración del desamor y la violencia. Así, la Tina del documental no es solo la artista glamorosa, de indescriptible magnetismo, que logró vender cien millones de copias de discos y ganar doce premios Grammy, sino una sobreviviente, una heroína que logró imponerse en un medio completamente hostil, y todo ello se consigue a través de un guion, cuya estructura recuerda la ficción, incluso la más aristotélica, con sus tres actos y un fuerte sentido del suspenso. Por eso el final resulta simplemente conmovedor, cuando la vemos llegar al estreno teatral de The Tina Turner Musical, y ella camina despacito, tal vez ralentizada por la edad y los malos recuerdos…, pero entonces llega el verdadero cierre: una electrizante actuación, en retrospectiva, donde la vemos interpretando su himno de batalla, «The Best», y todo cobra sentido.

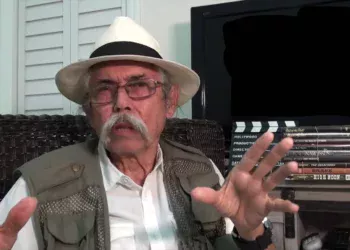

El cuarto de los documentales notables que vi recientemente, Yo no me llamo Rubén Blades, también aspira, como los tres anteriores, a develar al ser humano que anima esa voz o presencia escénica capaces de deslumbrar multitudes. Con una estructura mucho más suelta, menos atenta a la ficcionalización de la historia del personaje, que es típica en los documentales concebidos para televisión, el discurso se articula a partir de una larguísima conversación, más que entrevista, con uno de los líderes de la cultura latinoamericana desde los años setenta hasta el presente: el panameño Rubén Blades. La cámara lo sigue mientras él conversa con los realizadores (renuente a la mayor parte de las entrevistas, Blades solo aceptó la propuesta, porque se trataba de su compatriota, el realizador Abner Benaim, reconocido por la realización de documentales anteriores, como Invasión, de 2014), y así comienza el relato en un barrio humilde hasta que se establece en Nueva York, y también se explica cómo surgieron algunas de sus grandes canciones, sin olvidar la respuesta a interrogantes como por qué vive en Estados Unidos un antimperialista confeso, defensor del progreso y la prosperidad de América Latina.

Blades responde a preguntas que parecen complicadas al punto de trasmitir al espectador la sensación de que está hablando con absoluta franqueza, aunque en el fondo quede claro que el artista está leyendo a pie juntillas lo que se habla y de lo que no habla, porque tampoco quisieron ahondar en la faceta controversial de una vida marcada por la política y la observación de lo social, o en las complicadas relaciones con otros artistas, como Willie Colón. Al menos queda en el aire la idea de que Blades, como la mayoría de los seres humanos, es contradictorio y complejo, y ocasionalmente puede parecer incluso ríspido y antipático, y los matices aportan muchísimo a la credibilidad del documental.

La escasa credibilidad y la falta de profundidad constituyen otros dos factores que menguan la calidad de los documentales musicales cubanos, y de muchos extranjeros, cuando se trata sobre todo de las entrevistas, esas que requieren, sí o sí, un cuestionario abarcador, denso, que problematice los temas dominantes, y le permita al entrevistado reflexionar sobre los puntos de giro de su propia existencia. Por muy de encargo que sea el documental, al entrevistador no le queda de otra que aplicarse a la tarea, y defender su autonomía, si es que aspira a conseguir al final un producto memorable. Valga la pena aclarar que en Tina jamás aparece, entre muchas posibles, una pregunta clave: por qué renunció a su ciudadanía norteamericana y se radicó en Suiza, mientras que en Whitney se pasa de largo la posición personal ante los conflictos raciales, de modo que tampoco hay que hacerle un juicio sumario al documental de Rubén Blades, porque al menos fue capaz de conseguir, eso sí, una indiscutible inmersión en los espacios íntimos del artista y sus principales móviles para la creación de canciones como «Pedro Navaja», «Tiburón» y «Plástico», y así el entrevistado habla también de todo lo que le duele de su país, del pasado, de lo suyo y de lo nuestro.

Porque el gran acierto de Yo no me llamo Rubén Blades nunca proviene de tratar de contar de manera heterodoxa la vida de un artista; las virtudes aparecen cuando se consigue crear un ambiente cómodo en el rodaje, para que el espectador pueda acceder a las opiniones sinceras de un artista admirado, y por ello es que me sobran algunos ditirambos sobre Blades aportados por Sting, Paul Simon o Gilberto Santa Rosa, quienes apenas contribuyen con algo nuevo a lo que ya sabíamos sobre el genial cantautor, que le confirió a la salsa una profundidad inusitada.

Quizás resulte atractivo continuar reflexionando, en una próxima entrega de esta columna, sobre el documental musical cubano, y presentar tal vez los diez títulos más importantes del siglo XXI, para seleccionar una parte de lo más creativo dentro de un amplísimo estándar de producciones dominadas por la ortodoxia aburridora, la publicidad chata y el escaso vuelo formal. Y conste que para mí queda claro que no todos deben ni pueden ser altamente artísticos, pero un poco de chispa y creatividad no les vendría nada mal.