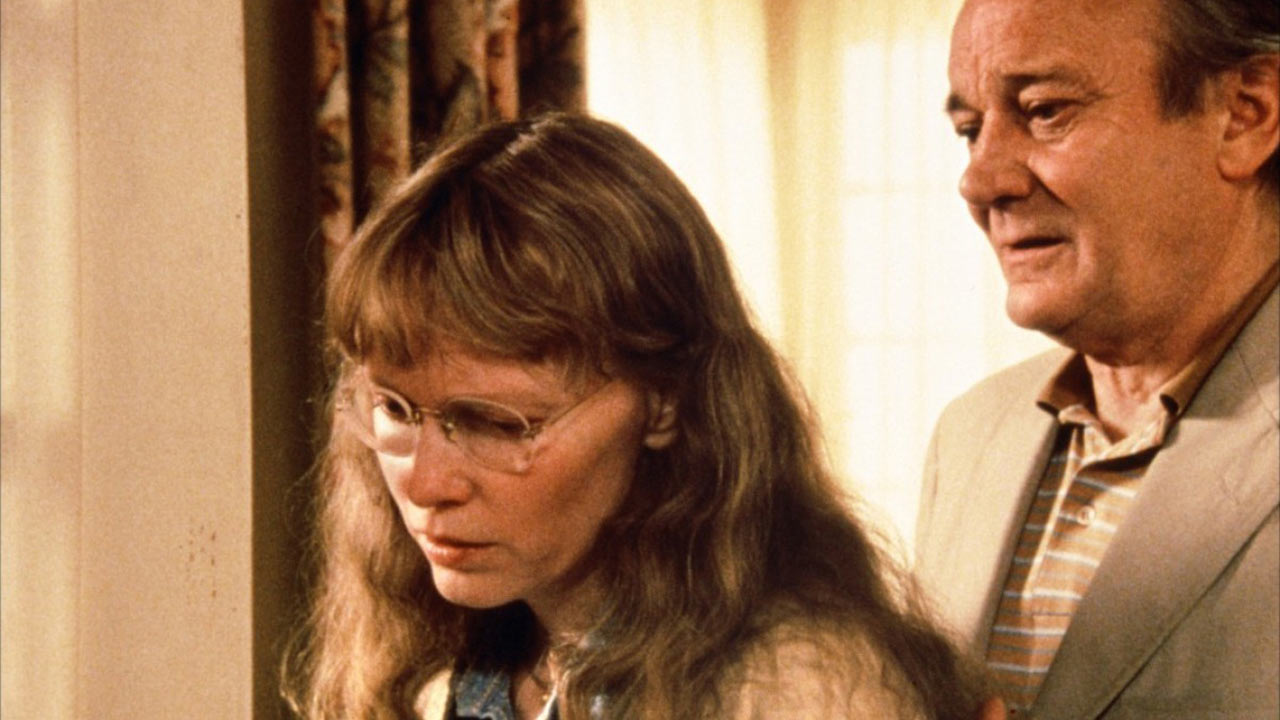

Cuanto defecto pueda imputársele a la «línea bergmaniana»[1] —más que etapa— en la obra de Woody Allen se advierte en Septiembre (1987), título alusivo al otoño en las vidas de sus personajes, rodado a continuación de un tríptico de obras maestras: La rosa púrpura del Cairo (1985), Hannah y sus hermanas (1986) y Días de radio (1987). Dos de estas compartían con Septiembre un rasgo estimable: el guionista y director había optado por situarse solo detrás de una cámara conducida por el romano Carlo Di Palma (1925-2004), su fotógrafo de turno, y dejado de encarnar uno de esos caracteres al borde de la paranoia que tanto disfruta Allen. Eran los tiempos en que el cineasta neoyorquino no se afanaba por buscar musas nabokianas, consagraba mayor tiempo a la elaboración de un guion generalmente anual y a la concepción de personajes en función de esa extraordinaria actriz que es Mia Farrow, su musa en aquella época. En torno a ella giraba el resto de su universo, fuera un tributo al séptimo arte, a las relaciones interpersonales o al mundo de la radio con todas sus connotaciones.

Una única locación diseñada en un estudio por Santo Loquasto, habitual director artístico en el equipo de Allen, a semejanza de la casa de campo propiedad de la Farrow, es el entorno de esta «pieza de cámara» que es Septiembre. En esa atmósfera chejoviana de las postrimerías de un verano, el director desplaza a seis criaturas como los instrumentos de una orquesta pulsados para obtener determinadas notas. El influjo del sueco Ingmar Bergman (1918-2017) no reside solo en el carácter del conflicto que los anima, sino incluso en los nexos que pudieran establecerse entre el vínculo de la insegura Lane (Mia Farrow) con su madre Diana (Elaine Stritch) —una actriz célebre en el declive de su carrera, pero que conserva la fuerza telúrica que la condujo al estrellato—, y la famosa concertista caracterizada por Ingrid Bergman en Sonata de otoño, enfrentada en una noche de rencores desencadenados a su hija pianista (Liv Ullmann).

Solo que no escuchamos los acordes de alguna obra de Chopin o Haendel, sino un repertorio de canciones seleccionadas por el realizador que contrapuntean los movimientos por los espacios de la residencia veraniega, la cual adquiere también la connotación de un personaje. No es preciso esperar a la noche para que madre e hija se lancen a la cara reproches acumulados durante años. Basta un fugaz encuentro para transformar el cruce de diálogos en un duelo. Ese pasado que ninguna quiere recordar pesa demasiado sobre sus vidas. El incidente acerca del asesinato del amante de la actriz atribuido a la hija en su infancia refiere demasiado al que en la vida real tambaleó la carrera de la actriz Lana Turner.

La insatisfacción de Woody Allen después de montarla le condujo a darse el insólito lujo de —con el mecenazgo de los productores—, rodar dos veces la película, con otros actores en varios de los papeles, antes de que desmontaran el set. Así, Maureen O’Sullivan fue sustituida por la Stritch; Charles Durning por Denholm Elliott y Sam Waterston interpretó al escritor asumido en la primera versión por Sam Shepard. No obstante sus falencias, es un título que, al cabo de más de tres décadas, amerita ser descubierto por los cinéfilos en soporte de DVD o Blu-ray; en su estreno tuvimos que conformarnos con el VHS.

A juzgar por Septiembre, Bergman es, para Woody Allen, una suerte de magno hacedor de frases que el judío traduce en una verborrea incontenible en la cual es raro un plano sin parlamentos. Curiosamente, para sus tres películas posteriores, sumaría a su equipo nada menos que al fotógrafo Sven Nykvist, el más cercano colaborador del genial sueco. Pero no basta una aproximación a la visualidad para lograr la profundidad y la amplitud filosófica de cualquiera de los títulos en la filmografía del autor de Persona.

[1] Que incluye también filmes como Interiores (1978) y Otra mujer (1988).