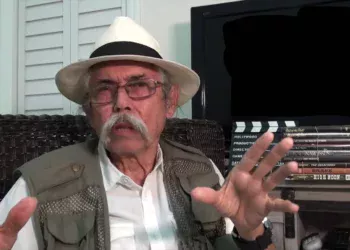

- Lee Roberto Miqueli: artífice no solo de efectos especiales (I)

- Lee Roberto Miqueli: artífice no solo de efectos especiales (II)

¿De qué modo fue su incorporación al ICAIC?

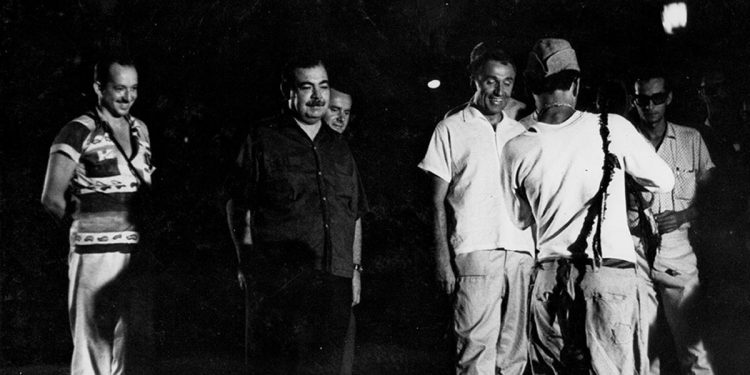

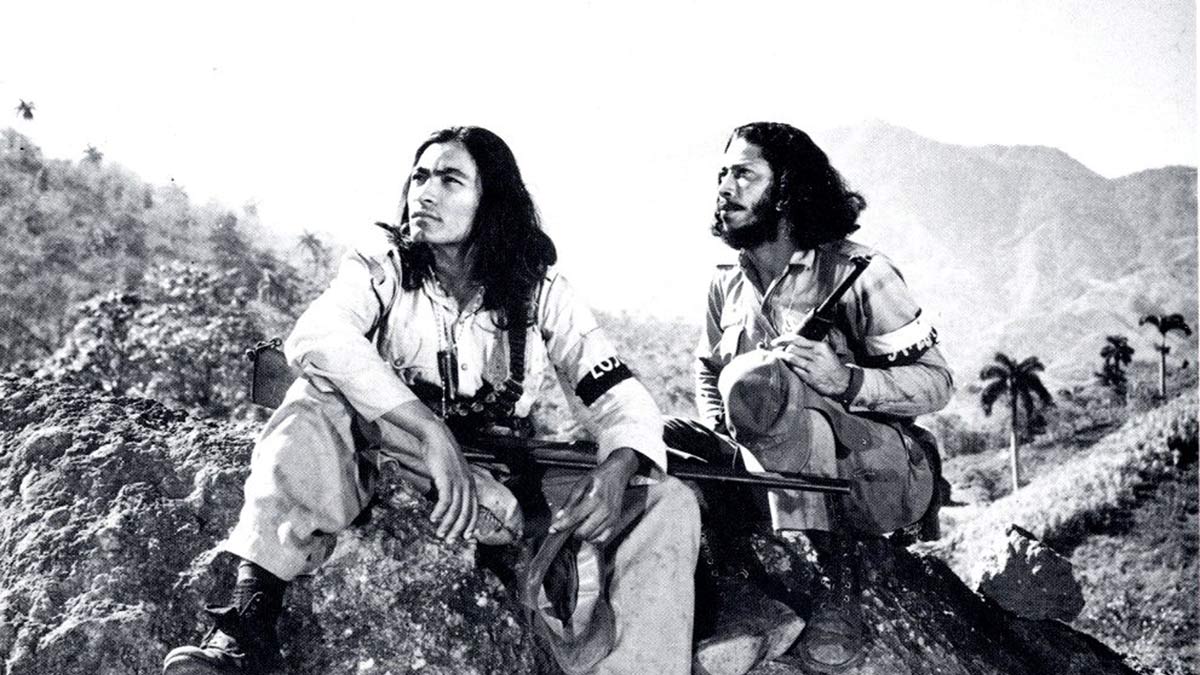

Con el ICAIC la cosa cambia. A mí me contrata Saúl Yelín para el primer largometraje que se estrena: Historias de la Revolución (al triunfo de la Revolución ya se había rodado Cuba baila, de Julio García Espinosa). Me contratan para la escenografía y traen también desde México a otro director, Jomi García Ascot, un español que era una buena persona y que fue el primero en filmar dos cuentos. Además, vi en el guion que existía la necesidad de algunos efectos especiales, y aunque no me habían hablado de eso, procedí a hacerlos. Ahí está el descarrilamiento del tren en el tercer cuento, «La batalla de Santa Clara», en el que tuve que trabajar con el Che Guevara y preparé un maniquí para ser aplastado por un tanque. El fotógrafo italiano Otello Martelli, así como el famoso guionista Cesare Zavattini y otros me felicitaron. Se trabajaba entonces con mucho amor. Yo siempre tenía una cámara al cuello y tiraba muchas fotos (muchas se me han perdido). Tengo una foto muy importante en la que se ve a Titón, a Alfredo Guevara y a Yelín cantando.

Realizamos la película y quedó bien. Historias de la Revolución iba a tener cinco cuentos y se quedó en tres. Después, para Cuba 58, Jorge Fraga filmó un cuento y luego se le agregaron los otros dos que habían quedado de Historias… Se hizo una nueva trilogía y así empezamos a hacer cine[i].

Al no existir escuela de cine, usted fue enviado por el ICAIC a pasar cursos en México y Francia, así como en los países socialistas: Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la Unión Soviética y la República Democrática Alemana. ¿Podría hablarnos sobre estos estudios?

Esto fue muy bueno, porque me dio una visión más amplia de lo que es un cine ya profesional. Había trabajado en Cuba en una película coproducida por el ICAIC con los checos llamada Para quién baila La Habana, y entonces trabajé muy bien con un escenógrafo checoslovaco que quedó muy impresionado con mi labor, y tuve la posibilidad de que me enviaran a entrenarme con ellos. En los Estudios Barrandov, de Checoslovaquia, estudié nada menos que con Karen Zeman y Jiří Trnka. Me situaron para realizar prácticas en el equipo de rodaje de una película muy cómica llamada Limonada Joe[ii], con muchos trucajes. La diseñadora me pidió unos diseños de vestuario que yo en verdad solo había hecho para el teatro, pero los realicé y me aceptaron cuatro de ellos. El escenógrafo también me invitó a que hiciera unos bocetos para un café, donde existían muchos trucos, y los aceptaron, aunque no me dieron crédito, pero no importa, aprendí mucho. En Alemania también aprendí mucho de escenografía y en el empleo del plástico, e igualmente en Hungría.

¿Cómo fue la creación del Departamento de Efectos Especiales del ICAIC?

Yo trabajaba en un camerino y hacía mis cosas en ese lugar. Luego se presentaron más películas y había que ampliar ese reducido espacio. Cuando aquello, era García Espinosa el que conocía de esa necesidad. Se compraron muchas herramientas y equipos a carpinteros que se habían ido del país. Montamos un taller de escenografía y empezamos a elaborar muchos elementos para las producciones.

¿Qué lugar concede al trabajo realizado para películas de Tomás Gutiérrez Alea?

Sinceramente, a Titón lo venero. Él era un hombre sumamente exigente y tenía fama de rudo, aunque conmigo fue muy gentil, y no se le podían hacer chabacanadas. Algunas veces me puso al borde de la locura. En la película Los sobrevivientes había cosas que no estaban en el guion. Por ejemplo, me pidió un día: «Necesito un equipo que haga telarañas de distintos tipos, desde la más sencilla hasta la más burda». Este era un equipo que valía muy caro en Hollywood y no se podía comprar. «Yo voy a llenar esta mansión de telarañas como el castillo del conde Drácula», me dijo. Me dio veintisiete días para conseguir el equipo. «Te doy un voto de confianza», fueron sus últimas orientaciones, y me viró la espalda. Luego le pregunté: «¿Tú has visto alguna vez ese equipo?»; «Sí, lo vi en los estudios de México», respondió, y comenté: «Ah, si lo viste en México, pues entonces tengo que buscar el catálogo de ese equipo que compraron allí».

Y como tenía buenas relaciones con compañeros de Hollywood, como Ernesto Caparrós y el hijo de Enrique Bravo, que trabajaba allá, pedí el catálogo a la compañía fabricante, a través de México. Cuando me lo trajeron y vi el equipo, visto de perfil era muy sofisticado. Pude ver su velocidad, que era de 7 600 revoluciones por minuto. Me dije: «Ya por lo menos tengo un adelanto». «¿Qué se le echa después al equipo, qué materia prima lo hará funcionar?», me pregunté. «Bueno —dije— déjame resolver primero la parte mecánica». Por poco me vuelvo loco, pero pude lograr el equipo y entonces dije: «¿Qué le echo?». Hasta que di con la idea: preparé la química en los almacenes del ICAIC, y faltando solamente dos días para el compromiso con Titón busqué al productor Evelio Delgado y le dije: «Vengan mañana con el fotógrafo, el iluminador y con Titón. Voy a preparar un pequeño set para realizar la prueba y que le den el visto bueno». Y así fue. Cuando Titón vio el equipo se quedó asombrado.

Cuando llegamos al verdadero set en la locación le dije al iluminador que pusiera una iluminación de contraluz, para que se viera mejor, y aquellas telarañas quedaron muy bien. Como ustedes seguramente han visto esa película, sabrán que mi trabajo cumplió su cometido. Tengo que agradecer mucho al Departamento de Maquinado de Partes y Piezas del ICAIC por la ayuda que siempre nos prestaron. Gracias a los tres eficientes especialistas de ese departamento pude lograr muchas cosas. Si no me las hubiera visto negras.

¿Y en cuanto a la realización de las once cabezas de los esclavos para la secuencia final de La última cena?

Esa tarea también fue tremenda y muy difícil para mí, y por poco también me vuelvo loco. En aquel momento existía un presupuesto grande y materiales para trabajar —hoy no se podría hacer— y había que aprovechar la oportunidad. Titón me pidió que fueran unas cabezas con un realismo total, en las cuales se viera el traumatismo y que despidieran sangre. Aquello fue tremendo.

Comenzamos a realizar un trabajo de mesa con los actores. Dibujé los bocetos de frente y de lado para que se viera bien la anatomía de las cabezas a partir de Mario Acea, Samuel Claxton, Tito Junco, Julio Hernández, Manuel Puig… y otros hasta el total de once. Algunos de ellos no estaban de acuerdo con someterse a mascarillas. Samuel Claxton, por ejemplo, cooperó mucho, pero otros tenían miedo, porque eso les provocaba claustrofobia. Las mascarillas por lo regular se les hacen a los muertos, pero a actores vivos es muy difícil. No trabajé con yeso claro y trataba que no estuvieran con ella más de tres minutos, era lo que conocía de Hollywood. Preparé condiciones en el Taller de Maquillaje de Cubanacán, trabajé con un escultor y con Angelito, mi ayudante. Puse música suave y, además, a los actores la maquillista les daba la mano, que eso relaja mucho. Se hizo como si fuera una operación. Con los dos ayudantes trabajé con mucho cuidado con 45 grados de inclinación (el sellado del maquillaje) para que las facciones no se aplastaran, y de forma muy rápida y hablando poco para no atormentarlos.

Introduje un material que es el que emplean en la mecánica dental para realizar las impresiones de dentaduras. Ese material nunca se había utilizado en Cuba. Es un material gomoso que se trabaja con agua muy fría, porque se seca muy rápido. Se aplica como si fuera cold cream, aplastando las cejas y el bigote en la cara, dejando solo los huecos de la nariz con unos tubitos para que respiren. Y se utilizaron también snorkels para las cabezas, que se hacían con la boca abierta. También se les introducían alargadores en la boca, para que formaran hematomas. Todas las cabezas debían tener un rictus de muerte, de acuerdo a la forma en que habían fallecido los esclavos. Luego venía lo de hacerles la dentadura y los ojos. Tuve que ir con los actores a la Liga contra la Ceguera y comprar distintas prótesis de ojos que jugaban con cada cabeza, similares a los de los actores. Yo había pasado un curso de ocho meses para preparar dentaduras con el jefe del Departamento de Estomatología en la clínica de Carlos III, que era el sobrino de María Elena Molinet.

En el Departamento de Maquillaje, Magali Pompa y otros nos ayudaron mucho con el pelo y otros detalles. Se utilizó estopa embadurnada con glicerina y miel de abeja (algo que le gustó mucho a Titón). También pasé cursos en Cuba-RDA para realizar prótesis. Yo estudiaba mucho, pues me gustaba estar muy bien preparado. En esa secuencia de las once cabezas sobre las astas de madera, la cámara de Mario García Joya seguía la cruz que se iba levantando y luego iban apareciendo las cabezas, por debajo veías los jejenes y las moscas zumbando. Todo eso quedó muy bien. Imagínese la calidad y el realismo que logramos que en ocasión de la visita del actor Robert Redford los vio y las maquetas le parecieron muy buenas y se sorprendió de que yo no cobrara por estos trabajos especiales y que no fuera rico.

¿Cuál considera su experiencia más importante como realizador de efectos especiales en el ICAIC?

Para mí la que más me impactó, por ser la de mayor cantidad de efectos especiales, fue Cantata de Chile, de Humberto Solás (que, por cierto, solo la vi una vez). Tuve que preparar una tremenda cantidad de efectos especiales, y muy difíciles. Y tenía para lograrlos muy pocos ayudantes, uno o dos. Si Titón era exigente, Solás no se quedaba atrás. Solás era muy inteligente y muy refinado. Además, esta película tenía a Jorge Herrera como fotógrafo, que era magnífico.

¿Usted creó un equipo que lo relevara en su trabajo de tantos años?

Sí, lo creé. Era un equipo al que le di todo lo que sabía. Ahora, si su coeficiente de inteligencia no llegó a asimilar bien las cosas, no sé. Pero yo no tenía ni un segundo que perder, les exigía que aprendieran y que no tuvieran horario para irse y que no usaran cosas sofisticadas, en el sentido de caras. Como puede apreciarse en los objetos que fabriqué para numerosas películas, yo preparaba un prototipo y los ayudantes hacían el resto. El Departamento de Efectos Especiales lo abarca todo, el trucaje necesario para efectos, incluyendo fotógrafos especializados. Existen películas en las cuales se realizan efectos especiales importantes a cargo de estos fotógrafos.

Elaboré muchos equipos aquí, copiando otros que veía fuera, en Alemania y otros países, que eran muy caros. Por ejemplo, construí un equipo de hacer nieve para el MINFAR, y todos me dijeron que tenía una calidad tremenda. Trabajé en varios seriales y documentales para los estudios fílmicos del MINFAR con Jorge Fuentes. En uno de ellos hubo que producir el vaho que sale de la boca en el frío. Esto lo resolví porque tenía experiencia de los almacenes de la industria pesquera, que estaban bajo cero. Logré esa escena pidiendo permiso en un ángulo de un almacén de estos de la pesca. Levanté una escenografía para filmar allí, donde se veían los actores echando humo por la boca. Aquello quedó muy bien. Guillermo Mediavilla construyó la escenografía.

Imposible enumerar la contribución de Roberto Miqueli al cine cubano de todos los tiempos. En sus anotaciones hallamos un nutrido catálogo: antorchas, fogatas, maniquíes diversos, humo de distintos tipos, horcas, heridas, rayos, vientos, la maqueta de la máquina infernal elaboradora de bustos de Martí para La muerte de un burócrata, botellas de caramelo para romperlas sobre la cabeza de un actor, bengalas, explosiones, arpones…

- Lee Roberto Miqueli: artífice no solo de efectos especiales (I)

- Lee Roberto Miqueli: artífice no solo de efectos especiales (II)

[i] Jomi García Ascot filmó «Un día de trabajo» y «Los novios», en un principio concebidos para Historias de la Revolución, pero luego se decidió integrar en ese largometraje solo los tres cuentos rodados por Tomás Gutiérrez Alea («El herido», «Rebeldes» y «La batalla de Santa Clara»). Los otros dos, junto a «Año nuevo», realizado por Jorge Fraga, conformaron el filme Cuba 58 (1962).

[ii] Limonádvý Joe (1964), de Oldřích Lipsky (sátira del género oeste, que fue muy popular cuando se estrenó en Cuba).