¿Cómo fue la producción de Misión al norte de Seúl o cuando la tarde muere, dirigida por el actor Juan José Martínez Casado sobre la guerra de Corea?

Esa película la empezó Mario Barral, que a mi juicio era bueno en televisión, pero del cine estaba a mil años luz. Pero mira, Mary M. Spaulding, que estaba casada con un crítico norteamericano de cine, cuando su esposo murió y Batista triunfó, ella vino para Cuba llamada por Barral y la ubicaron en el antiguo edificio Atlantic (hoy ICAIC) para dirigir el cine cubano de aquella época. El organismo que se creó otorgó un crédito para filmar Misión al norte de Seúl…, que no demoró en estancarse.

Primero se quiso realizar un corto, nunca se pensó en llegar a una hora de duración, pero consiguieron un presupuesto que otorgó el gobierno de Batista a través de Mary M. Spaulding —gran parte del cual se esfumó en lo que llamábamos la «cogioca»— y la película se alargó. Intervinimos dos escenógrafos: Jesús Balmaseda, que también trabajaba en el cine y tuvo que irse a México, y yo. Por pertenecer al Partido Socialista Popular, no me gustaba mucho el segundo título de Misión al norte de Seúl…, pero la hice. Para mí fue una película bastante picúa.

¿Puede contar algo sobre el cine pornográfico que se filmaba en Cuba por estos años?

En los llamados Estudios Nacionales, en el apartado reparto Biltmore (hoy Cubanacán), los sábados y domingos se filmaban películas pornográficas realizadas por gente sin escrúpulos, las cuales eran financiadas por el hijo rico del dueño del coñac Tres Toneles. Eran películas en colores, algunas realizadas en una casa de dos plantas con equipos de 16 mm alquilados. En aquellos años estos equipos caros de filmación se alquilaban. Los estudios los dirigía entonces un abogado español llamado Manuel de la Pedrosa. Yo no era amigo suyo, pero sí trabajé en un par de películas realizadas por él que sirvieron para mi formación.

Recuerdo una anécdota muy interesante sobre este tema, durante la filmación, en 1953, de Ángeles de la calle, que fuedirigida por el mexicano Agustín Delgado sobre un argumento escrito por Caignet. La compañía Producciones Cuba-Mex, S. A. me encomendó la construcción en el último set de una recámara o habitación lujosa para el personaje de la madre del niño que se escapa. Yo contaba con un staff de entre quince y veintisiete personas, entre los que se destacaba Guillermo García (Mito), mi decorador[1]. Mito y yo teníamos un «pisicorre» y una pequeña utilería para hacer «armas antiguas» y otras, en un local del que disponíamos allí. Cierto sábado a mediodía, Mito me dijo: «Vámonos y venimos mañana domingo para terminar de poner las cortinas».

Al día siguiente, el custodio, nervioso, no nos dejaba pasar, pero como teníamos que acabar nuestro trabajo, pues el lunes se terminaba la película, le insistimos. Cuando por fin entramos, la cama estaba desmantelada, las sábanas manchadas de cocaína y marihuana, había platicos sucios por todas partes, etcétera. Al preguntarle, respondió que no podía hacer nada. Una pareja nos dijo que uno de los jefes del estudio había venido con unas prostitutas a filmar una película de ese tipo, pornográfica… Y como también se emborracharon, consumieron drogas y todo lo demás que uno puede imaginarse. Finalmente tuvimos que lavar las sábanas y arreglar aquello para que la compañía mexicana que iba a filmar allí no se llevara tan mala impresión de los cubanos.

¿Dónde se exhibían estas películas pornográficas?

Se exhibían, de diez de la noche a tres de la mañana, en un cine-teatro que se llamaba Shangai, situado en la calle Zanja, entre San Nicolás y Manrique, en el corazón del barrio chino. Allí asistían muchos turistas extranjeros y se exhibían también obras de teatro picantes. Eran películas de 16 mm, no era material reversible, se hacían copias y se vendían caras, y también vendían literatura y postales eróticas burdas.

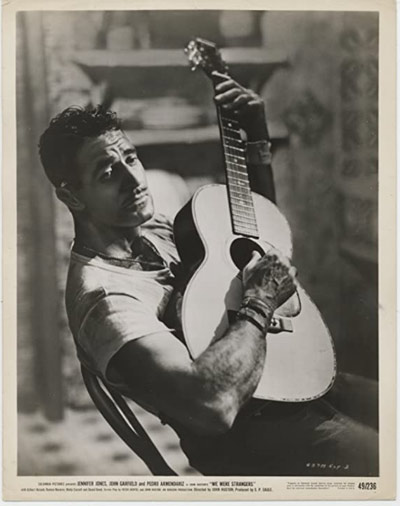

¿Qué recuerda acerca de su experiencia con el famoso cineasta John Huston en los exteriores de la película Rompiendo las cadenas, rodados en 1949 en nuestra capital?

Yo era muy joven entones, y en esa película ubicada en La Habana de los años treinta, solo fui un ayudante «hace de todo», un all around, como decíamos. En el equipo me dieron un cargo (no me acuerdo del nombre) que consistía en ayudar al fotógrafo que estaba filmando y con una serie de materiales especiales quitar el brillo o algo similar. Aquí se filmaron algunas escenas con efectos especiales, y como eso siempre me gustó mucho, me robaba toda la atención. Por ejemplo, se preparó un efecto en la escalinata de la Universidad de La Habana para el cual se instaló un espejo muy grande. La toma era que un camión atropellaba a una persona ligada al movimiento revolucionario. El personaje se reflejaba en el espejo y el camión atropellaba el espejo. Nosotros veíamos todos los días los rushes, porque este efecto quedó muy bien y estas cosas me llamaban mucho la atención.

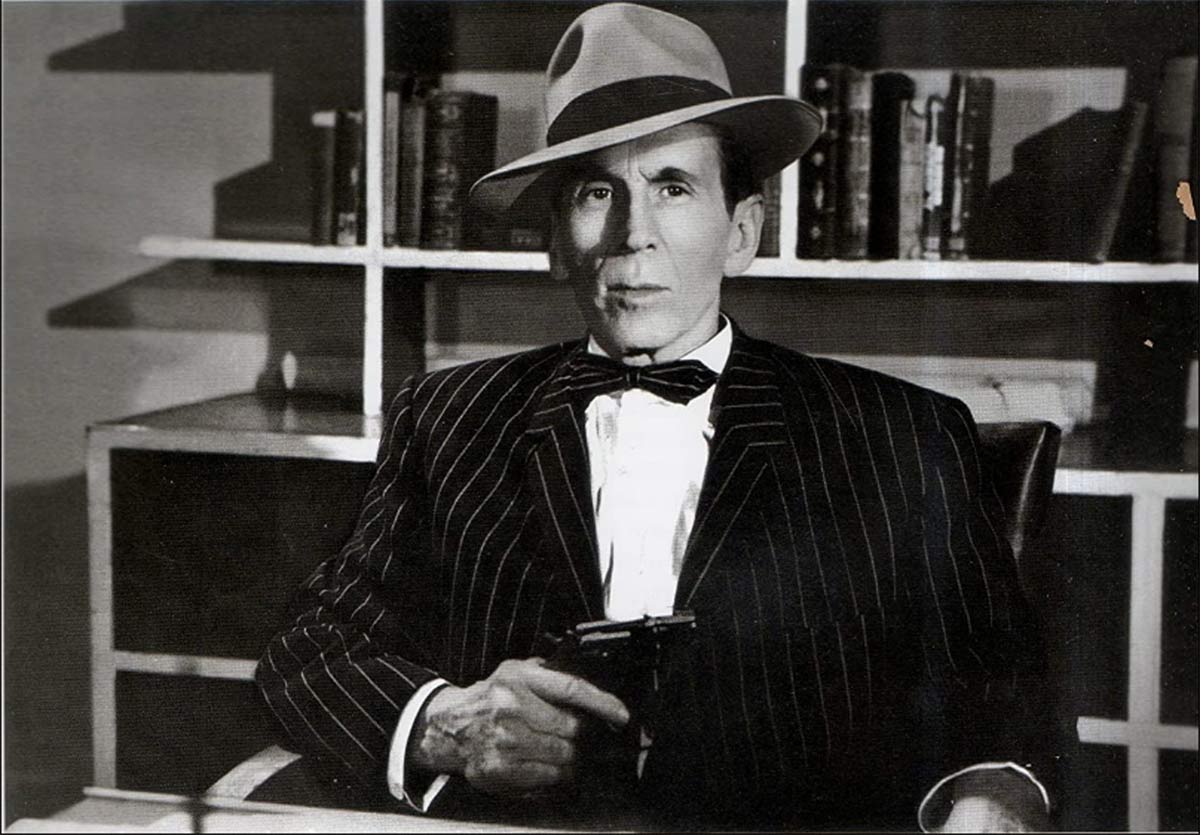

¿Guarda algún recuerdo de cuando trabajó en 1952 a las órdenes del gallego Juan Orol en Sandra, la mujer de fuego?

Nosotros nos reíamos mucho. Hablando de Sandra… Orol me contrata, porque ya yo tenía cierto prestigio entre los productores mexicanos. Diseñé unos decorados bastante grandes, aunque el presupuesto era muy pequeño. Él siempre usaba mujeres muy voluminosas a quienes llevaba a pequeños triunfos, y en esta película se trataba de Rosa Carmina. En México en esa época se trabajaba mucho en el foro o estudio, porque se adelantaba más en los rodajes. Nosotros hacíamos horas extras para terminar más rápido y ganar más dinero. Esto también les daba resultado a los productores, y por eso al año siguiente Orol volvió a contratarme para El sindicato del crimen o la antesala de la muerte, en la que él actuaba de gánster, y que fue filmada en La Habana como si fuera Nueva York, también con Carmina, su musa de entonces. Luego trabajé con él en La mesera del Café del Puerto, El farol en la ventana y Thaimí, la hija del pescador, es decir, en total trabajé en cinco películas realizadas por Orol aquí.

Julio García Espinosa fue asistente de él en Thaimí, la hija del pescador, que fue la última que rodó en Cuba, en 1958. Juan Orol era un español muy orgulloso. Una vez estaba trabado con el guion, Julio le preguntó si podía ayudarlo y él respondió: «Muchachón, estese tranquilo, miren cómo yo resuelvo el problema». Y empezó a arrancar hojas del guion.

¿Cómo fue su experiencia en La rosa blanca, del Indio Fernández?

De esta película sí pudiera hablar muchas cosas. La idea fue del periodista Paco Ichaso, que trabajaba para Batista. A él fue a quien se le ocurrió que todos los niños aportaran un pequeño presupuesto para la película y toda esa cosa romántica. Se reunió un presupuesto que consistía en un sorteo de la lotería nacional. Y de ahí se hacía una recaudación. Luego no alcanzó y se realizó otra. Con ese presupuesto se levantaron los estudios cinematográficos, donde también trabajé, desempeñando veinte oficios, desde carpintero hasta otros más. En La rosa blanca se toca mucho la parte amorosa de la vida de Martí. El único diálogo fuerte de tipo político que se pone en boca de Martí es: «Viví en el monstruo y le conozco las entrañas». La película no era mala, tenía unos decorados de primera que casi nunca se han visto en una producción cubana. Aunque se robó mucho dinero, también se gastó mucho en esta producción. El robo estaba que hacía ola en esa etapa.

El Indio Fernández estaba en baja en esa época. Yo lo conocía desde hacía tiempo, incluso antes de que dirigiera cine (él era pintor, originalmente), pero consiguió tener un equipo de filmación de primera. La película se empezó a filmar en México en los estudios Churubusco, pero los periodistas que habían estado fuera de la «cogioca» y algunos elementos morales provocaron una protesta masiva (en la que también involucraron a algunos veteranos de la guerra de independencia), diciendo que cómo una película cubana acerca de la vida de José Martí se iba a filmar en México. Tan grande fue la protesta que después de llevar dos semanas filmando en México no quedó más remedio a Paco Ichaso que presionar al Indio Fernández para que viniera a filmar en Cuba.

El staff que trajo era de primera, mejor que el que tenía Luis Buñuel por esos años. El fotógrafo era Gabriel Figueroa. Todos eran artistas de primera línea. Don Manuel Fontanals (un catalán) era el escenógrafo en México, pero no vino porque era muy viejito y yo me puse las botas. Tenía a mi cargo un staff de 27 hombres en la escenografía. Todo se hizo con un rigor tremendo. Mito trabajaba con una camioneta. Él estuvo responsabilizado en la cuestión del teñido de las telas, porque le daba más negocio, y también en la pirotecnia.

No sé por qué se escogió para personificar a Martí al actor Roberto Cañedo, un hombre muy alto, que no se parecía a él. A pesar de los buenos maquillistas que existían, considero que en su caso no salió bien. Sin embargo, otros personajes como Juan Gualberto Gómez y Máximo Gómez sí quedaron muy bien caracterizados. Se filmaron unas escenas de cargas al machete con muchos caballos que quedaron muy buenas y con tremendo rigor. Una de estas batallas aún se utiliza mucho en la televisión cubana.

Cuando empecé a trabajar en el ICAIC —invitado por Alfredo Guevara— lo hice con Julio García Espinosa, y lo primero que hicimos fue intervenir los estudios y recuperar mucho dinero mal habido en el sindicato y otras cosas. Éramos un grupo muy pequeño. Fui escenógrafo también de los sketch de Garrido y Piñero, y además intervenimos los estudios de Manolo Alonso. Le daré un dato: Alonso (que realizó buenas películas) les pagaba a los trabajadores suyos chantajeando al gobierno para que este les otorgara «botellas». Volviendo a La rosa blanca, la película tiene buen sonido, buena escenografía, fotografía, iluminación y actuaciones. No es lo mejor del Indio, que cuenta con películas tan importantes en su carrera, pero era buena. El guion tenía defectos, pues no quisieron hacer lo que no se podía hacer.

¿Cómo fue su relación con el cineasta argentino Tulio Demicheli, contratado en México en las películas Más fuerte que el amor y Un extraño en la escalera, que filmara en locaciones cubanas?

Tulio Demicheli era pariente mío por nuestras raíces italianas. Era un cineasta de mérito, también guionista. Vino a filmar aquí Más fuerte que el amor con la actriz Miroslava. Yo elaboré una escenografía bastante interesante. Contó con buenos actores, como el español Jorge Mistral, y el fotógrafo fue el norteamericanoJack Draper. En Un extraño en la escalera trabajaronArturo de Córdova y una muy joven Silvia Pinal (que casi debutaba en el cine). Esta película fue bastante buena.

¿Conserva recuerdos sobre Manuel Altolaguirre y Golpe de suerte, una de las películas «malditas» en la historia del cine cubano?

Esa película jamás pude verla terminada. Solo vi los rushes, porque Altolaguirre vino aquí. Él era un gran escritor español y estaba casado con María Luisa Gómez Mena, que era una mujer cubana de una familia muy rica. Él era de izquierda y ella de derecha, además de ser drogadicta, por cierto. El vino con el fotógrafo norteamericano William Miller, y Roberto Ochoa (Ochoita) trabajó de asistente. Altolaguirre era muy capacitado, pero no lo conocía como director. Realizó Golpe de suerte, pero nunca se llegó a exhibir en Cuba. No sé si llegó a ser buena o no esta película, pero por lo que pude ver la escenografía funcionó.

¿Y con René Cardona, cómo fue el trabajo en Una gallega en La Habana?

Recuerdo muy bien esa película, protagonizada por la argentina Niní Marshall. Cardona era cubano y luego se nacionalizó mexicano. Se trajo de México para el rodaje a un escenógrafo para que trabajara al cincuenta por ciento, pero quise estar al lado de él todo el tiempo con el fin de adiestrarme y adquirir mayor experiencia.

¿La más compleja de todas las escenografías que diseñó antes de 1959 fue la de Fantasmas del Caribe?

Correcto, esa fue la más compleja de todas. Diseñamos una escenografía que se llevaba todo el estudio, y en un riachuelo que había cerca del estudio, en una lona que empatamos entre dos postes muy grandes se preparó una pantalla de cine y ahí pintamos la escenografía del castillo, mientras medio metro de la lona estaba sumergido en el agua. Actuaron en esta película Pituka de Foronda, Julio Gallo y los comediantes Garrido y Piñero. Era un poco teatral, porque en aquella época existía mucha influencia del teatro vernáculo, pero era simpática. Se rodó a principios de la Segunda Guerra Mundial. El argumento se basa en que la protagonista recibe una herencia, pero para recibirla tenía que visitar el castillo.

La atmósfera y los recursos especiales que tuvimos que inventar fueron muchos, y eran más difíciles de hacer en esa etapa. Por ejemplo, para provocar humo quemábamos en sartenes pequeños rollitos de películas de nitrato envueltas en papel de estraza que echaban gran cantidad de humo blanco, pero con mucha peste, y así había que hacerlo, pues daban una atmósfera de neblina. A veces usamos como veinte sartenes. Por eso para criticar el cine de entonces es preciso conocer cómo eran las cosas en aquella época. Luego, en otra escena, cuando el bote llega al castillo y tocan el portón, salían gran cantidad de murciélagos que yo había diseñado y que movíamos con unos hilitos. De esa forma, cantando Garrido y Piñero, empezaban a entrar al castillo.

Este castillo estaba bien logrado, bien ambientado, con muchos muebles y objetos antiguos, armaduras, etcétera. En el argumento de la película, la fama que tenía el misterioso castillo era porque la gente decía que existían fantasmas allí y, en realidad, en el sótano había una base de submarinos alemanes que eran abastecidos de combustible. Tuve que utilizar un sistema salomónico que halaba una maqueta de un submarino. Y se veía saliendo del sótano hacia el mar (fue en 1943). Esa fue la escenografía más complicada que realicé antes de 1959, pero las más complejas fueron las que hice con el ICAIC.

¿En qué forma se realizaban los sketch de Garrido y Piñero para los noticieros de Manuel Alonso?

Estos sketch se hacían semanales. A nosotros nos daban el guioncito y lo que querían representar, y teníamos una serie de backs un poco más pequeños que los usados actualmente. Era en el patio de los estudios de Manolo Alonso. Íbamos el viernes y preparábamos la escenografía. Empezábamos el sábado por la noche y filmábamos hasta la madrugada del domingo (las cinco o las seis de la mañana). El compositor Osvaldo Farrés dirigía la publicidad de la cerveza La Polar, que era la patrocinadora de sketch, de los cuales realizamos más de cien.

Nos divertíamos mucho filmándolos, claro, eso era tremendo. Pero sí noté que Manuel Alonso era muy riguroso en su trabajo. En sus inicios él había sido caricaturista y empezó en el cine Alcázar recogiendo tickets, en la tertulia. Como dibujante no tenía gran perspectiva y le interesaba mucho el cine. El circuito de exhibición de Ernesto Smith pertenecía a la compañía Columbia y él pasó a administrador del cine Alcázar. Mi papá realizaba por este tiempo maniquís de cera. Alonso se los pedía para ambientar el vestíbulo de la sala de cine de acuerdo a la película programada. Los ponía allí y representaba una pequeña escenografía de la película, la gente se embullaba y compraba el ticket. Por ejemplo, recuerdo una vez que lo preparó para Soy un fugitivo, una película de presos, con Paul Muni.

Alonso tenía el control absoluto de todos los equipos y los estudios y les ponía un precio más caro. Cuando venía un romántico a rodar una película, no podía pagar el alquiler. Las compañías norteamericanas como Columbia, que tenían sus cines aquí, no querían que existiera industria de cine cubano. La razón es que sí la había, pues el cincuenta por ciento de las películas que se exhibieran debían ser cubanas y eso no les convenía. Alonso respondía a esas compañías y les ponía precios prohibitivos a los que querían rodar películas aquí. Cuando él filmó Siete muertes a plazo fijo —que fue una película con bastante dignidad, a pesar de sus defectos—, se la distribuyó Columbia. Igualmente ocurrió cuando rodó otra película digna como Casta de roble (en la que también trabajé). En la distribución él se sentía muy protegido.

¿Qué recuerda sobre la filmación de la comedia Tres bárbaros en un jeep?

Hice la escenografía en esa película, patrocinada por el refresco Materva y dirigida por Manuel de la Pedrosa —que era un mercantilista—, con el trío de comediantes españoles Gabi, Fofó y Milliki como actores. Era una astracanada, pero figúrate, era la época. Este señor De la Pedrosa era abogado, una persona inteligente. No era ningún bobo. En España nunca pudo hacer nada y entonces vino a Cuba y reunió un grupo de gente mercantilista para rodar sus comedias. Lamento decir esto, pero es así, pues en realidad siento que algunos aún no consideran que aquí existiera una tradición de cine, porque en verdad la hubo, pero se perdió por unos cuantos que nos aplastaron, y no hubo nadie que la defendiera. Inclusive, le haré una anécdota: cuando los Lumière inventaron el cine, ¡la cámara número 13 la compró un cubano!, quien empezó a filmar cosas (antes que los hermanos Díaz Quesada); sin embargo, todo este material se perdió. No podemos pagar la culpa de lo que produjeron Juan Orol y otros comerciantes. También el ICAIC ha financiado películas que no se han exhibido, porque no tienen la calidad requerida.

¿Cómo fue su trabajo en El árbol de la fiebre, con László Benedek?

Ahí trabajé como ayudante de un decorador de la alta sociedad cubana, que no era precisamente escenógrafo, pero tenía gran experiencia en la decoración de interiores. Y gran parte de la película se desarrollaba en una mansión donde vivía un norteamericano inválido.

¿De qué forma intervino en el rodaje de Aventuras del capitán Griff, uno de los primeros seriales para la televisión norteamericana?

En esa época me contrataron de la Broadcasting para hacer cortos en colores que se pasaban semanalmente por la televisión. Diseñé todas las escenografías durante muchos meses. Ellos se fueron a finales del 58 e inclusive me hicieron una oferta para que me fuera con ellos para Puerto Rico, pero no la acepté, porque sabía que no iba a cuajar la cosa. Estas series generalmente se filmaban aquí en el Caribe, en los cayos de las Bahamas, sobre todo.

El personaje del capitán Griff resolvía todos los problemas. En el argumento de los capítulos que fueron rodados aquí las mujeres y hombres que pescaban las perlas morían por decenas por causa de un monstruo que vivía en el fondo del mar. Los cogen prisioneros y les proponen que para salvar sus vidas ayuden a derrotar al monstruo. El capitán Griff se apresta a resolverlo y salen en un botecito para el lugar señalado por los primitivos. Yo diseñé las canoas con kayaks. Luego el capitán se zambulle (esto se filmó a través de cristales especiales en el acuario). De pronto, ve una ostra grande y cuando esta le coge el pie y lo aguanta, sale un pulpo gigante que lo abraza, y él empieza a forcejear con el pulpo. El agua se había preparado turbia para el trucaje. El amigo se tira al agua, saca al capitán de la ostra y entre los dos matan al pulpo y extraen parte de la cabeza, se lo entregan al cacique y pueden salir en libertad sin problema alguno.

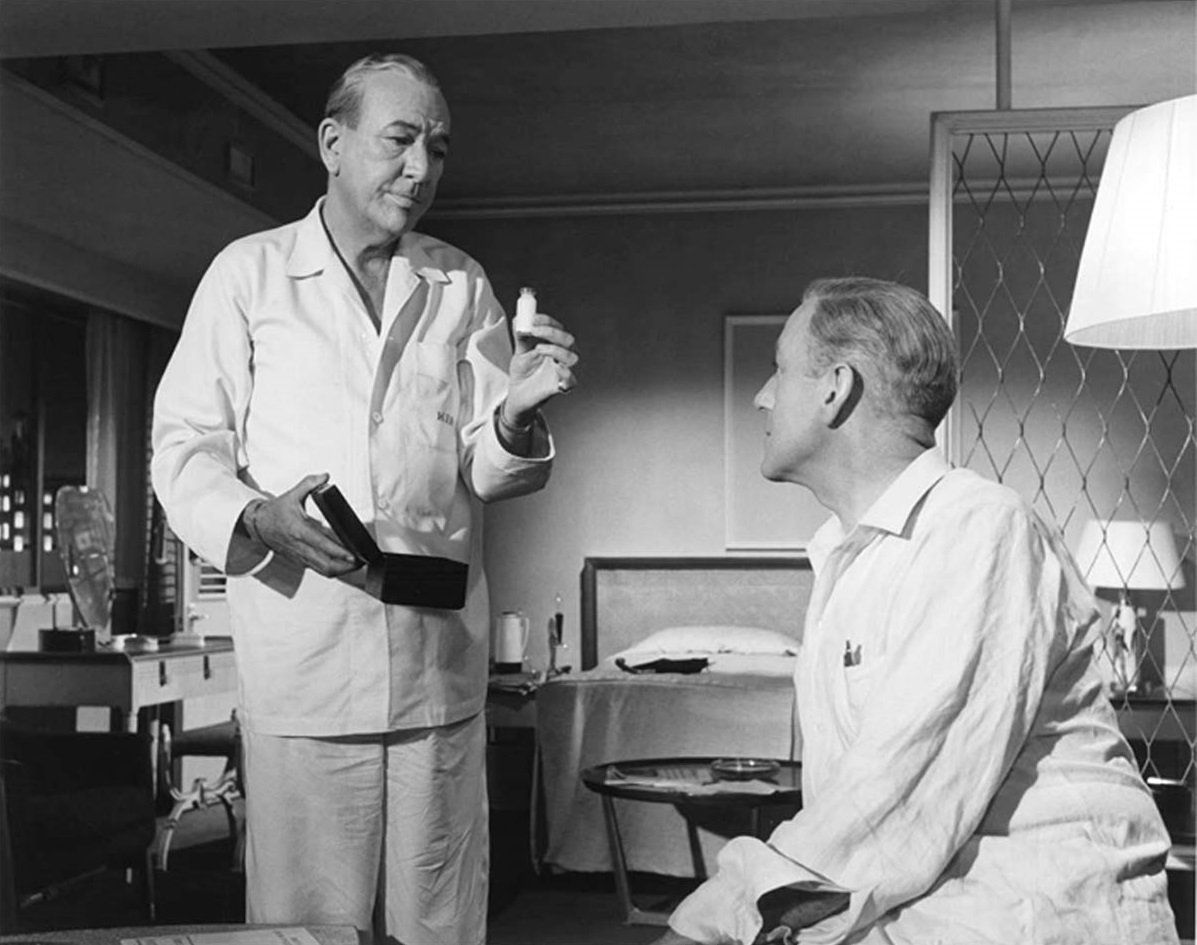

¿Cómo fue su participación en las producciones, rodadas también en Cuba, de El viejo y el mar y Nuestro hombre en La Habana?

En El viejo y el mar trabajé como ayudante del escenógrafo, que era mexicano-norteamericano y hablaba bastante bien el español. Él quería un ayudante para no cometer anacronismos. En esa época, los norteamericanos que venían a filmar a Cuba eran respetuosos y no hablaban de política. Yo tenía buena amistad con ellos para aprender. Ellos disponían de un staff en escenografía de cuarenta y pico de hombres y un equipamiento completo. Una vez me preguntaron dónde se podía comprar utilerías para la película y les recomendé la calle Salud (de Galiano a Belascoaín). En esa larga calle, en ambas aceras, vendían baratos muebles viejos para la gente pobre. Me ofrecí a llevarlos un sábado y así lo hice. Aclaro que los comerciantes me daban una comisión por la venta. Allí en la calle Salud invirtieron miles de dólares en muebles para la ambientación; dejaron las tiendas vacías. En esa película traté de hacer contacto con el especialista en control remoto, que era un hombre mayor. En Hollywood ese tipo de trabajo se hacía por contrato, y ellos eran muy recelosos, además, pues no querían que nadie tuviera mucho contacto con este especialista.

En Nuestro hombre en La Habana trabajé como ayudante de mi hermano, y sí, fue una experiencia muy interesante. Casi todas las escenas se rodaron aquí en la capital. Solo las últimas las filmaron en Londres. Se prepararon muy buenos decorados. A ellos no les gustaba tomar fotos de locaciones y tuvimos que realizar dibujos y luego maquetas de estas. Trabajábamos en una suite del hotel Capri. Fue en general una experiencia buena, que me permitió conocer al actor Alec Guinness y al famoso director Carol Reed. A las diez de la mañana y a las tres de la tarde en punto se paraba media hora el rodaje para tomar el té. Lo brindaba Chez Merito, el bar del hotel Presidente. El té era sagrado.

En una oportunidad anterior trabajé como escenógrafo en Los verdugos del mar[2], otra película norteamericana filmada en Cuba, con Victor Mature, sobre la creación de un producto químico para proteger a los aviadores de los tiburones. En esa película, filmada en locaciones de Isla de Pinos principalmente, Mature tenía un bungaló desarmable muy grande.

¿Por qué en muchas de estas películas realizadas aquí por cineastas extranjeros (sobre todo mexicanos y norteamericanos) no aparecían los nombres de los técnicos cubanos en los créditos?

Ellos te pagaban bien y, mira, los mexicanos no querían que en Cuba existiera una industria de cine, porque los afectaría a ellos. Conocí muchos cineastas mexicanos como el Indio Fernández y Gabriel Figueroa que fueron amigos míos y trabajé con la Pelimex con el apoyo de ellos, y muchas veces me dieron el crédito. Pero, en general, a esos productores extranjeros nunca les interesaba acreditar a los técnicos cubanos.

[1] Francisco Guillermo García García (falleció el 12 de febrero de 2003).

[2] The Sharkfighters (1956), de Jerry Hopper.