Cuando uno admira la copia recién restaurada de La última cena, esa magistral obra de Tomás Gutiérrez Alea, se sorprende en la secuencia final ante la perfecta reproducción de las cabezas sobre las estacas de los once esclavos capturados. Quien se encargó de esa tarea fue Roberto Miqueli Pérez, nacido en La Habana hace 95 años, el 4 de mayo de 1926, uno de los innumerables héroes anónimos en la historia del cine cubano. Diseñó la escenografía de una gran cantidad de nuestras películas nacionales y de coproducciones rodadas en el período prerrevolucionario. Se vincula al cine desde los catorce años como ayudante de su hermano Armando Miqueli (1916-1967), contratado como escenógrafo en varias producciones de la compañía Películas Cubanas, S. A. (PECUSA). Ambos comparten sus labores con la colaboración en el taller de su padre, notable artista de origen italiano. Roberto Miqueli cursa estudios de pintura y escultura en la Academia de San Alejandro, de donde se gradúa en 1943. Aunque trabajó con su hermano desde los años treinta como asistente en las construcciones escenográficas, su nombre aparece por primera vez en los créditos de una película como escenógrafo en Ángeles de la calle (1953), coproducción mexicano-cubana dirigida por Agustín P. Delgado.

Su creciente reputación incide en el contrato que firma con la compañía Pelimex, de México, para sus producciones en Cuba; también diseña escenografías para el teatro. La televisión norteamericana le reclama durante tres años para el rodaje en la isla de la serie Aventuras del capitán Griff. En calidad de escenógrafo-decorador cinematográfico ingresa en la Agrupación de Técnicos de la Industria Cinematográfica Cubana y sus Auxiliares (ATICCA). Integra también, sin acreditar —cuestionable política en la época—, los equipos técnicos de varias películas estadounidenses filmadas en locaciones cubanas: Rompiendo las cadenas (We Were Strangers, 1949), de John Huston; El árbol de la fiebre (Affair in Havana, 1957), de László Benedek; y El viejo y el mar (The Old Man and the Sea, 1958), de John Sturges, entre muchas otras.

Con el surgimiento del ICAIC, Miqueli se incorpora como escenógrafo a Historias de la Revolución (1960), de Tomás Gutiérrez Alea, para la que crea los primeros efectos especiales del nuevo cine cubano. En los años sesenta se integra al equipo técnico en varias producciones y, más adelante, asume la responsabilidad de director y diseñador del Departamento de Efectos Especiales. Organiza y monta los talleres de escenografía y efectos especiales en los estudios Cubanacán y contribuye a la formación de los nuevos técnicos en su especialidad. Su filmografía, primero como escenógrafo y luego como realizador de efectos especiales, próxima a los ciento cincuenta títulos, incluye algunos de los más renombrados filmes en la historia de la cinematografía nacional, en los que aporta imaginativas soluciones, a las órdenes de Humberto Solás, Manuel Octavio Gómez, Sergio Giral y Octavio Cortázar, por apenas mencionar algunos. Como pintor cuenta con algunas exposiciones personales y colectivas.

Roberto Miqueli, miembro de la UNEAC, y que ostentó distintos reconocimientos por su labor, fue uno de esos exponentes de la desbordante imaginación y picardía criollas para sustituir recursos materiales y económicos inexistentes, por otros capaces de suscitar idéntica impresión de realidad en pantalla. Preparó elementos pequeños o chalecos protectores de estopines para que el actor no corriera peligro con los estallidos y que pudiera evitarse cualquier accidente, cuchillos que esconden su hoja y echan sangre, usados en Una pelea cubana contra los demonios, El hombre de Maisinicú y Cantata de Chile, pero sobre todo el que empuña Raquel Revuelta, la Lucía del primer cuento en el clásico de Solás, que da treinta y pico de puñaladas al amante por la traición que cometió.

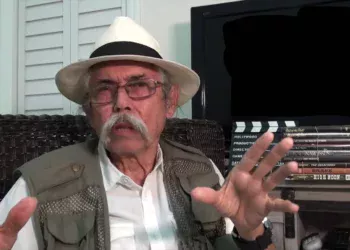

Correspondió también a Miqueli elaborar ciento y pico de maniquíes como si fueran soldados en medio de la guerra de independencia, brazos o piernas brutalmente cercenados, el torso del mayoral hendido por un machete devastador, un cocodrilo acechante de los intrusos que se desplazan en un bote en una secuencia de El brigadista, todas las armas utilizadas en Baraguá. Son estos algunos de los artilugios creados por este genuino artífice, a quien en un momento el historiador Arturo Agramonte llamó «el cineasta cubano más viejo en el giro del cine». Recuperamos esta entrevista que me concediera Miqueli el 23 de abril de 2004 en su apartamento de Alamar, rodeado de objetos creados por él para innumerables películas, que siempre soñó con poder mostrar en el museo del cine que desde los años sesenta es uno de los sueños compartidos por tantos creadores del cine cubano. La transcripción estuvo a cargo del desaparecido amigo y colaborador Ignacio Omar Granados. Siete años después, el 24 de julio de 2013, falleció Miqueli.

¿Puede referirse primero a su formación por vía familiar? ¿Cómo logró acceder al arte en general, encaminado por su papá?

Mi papá, Francesco de Miqueli, era un emigrante italiano que llegó a Cuba en 1912 con mi mamá, que era de origen español. Desembarcaron en La Habana procedentes de Estados Unidos, ya que a ella no le interesó vivir en ese país. No sé por qué motivo vinieron a Cuba y se instalaron aquí. Mis padres vinieron acompañados por dos hermanos y entonces nació mi hermano Armando, diez años mayor que yo. Así se fue formando una familia aquí. En esa época se realizó en la Quinta de los Molinos una Exposición Internacional Industrial que abarcaba todos los perfiles. Mi papá presentó tres trabajos: un carro fúnebre tirado por caballos (como el de Titón en La muerte de un burócrata), una imagen de iglesia (él era imaginero) y un mueble que era una cornucopia, una mesa muy interesante. Ganó allí un primer y un segundo premio por esos trabajos. Eso lo llevó a montar un taller para poder desarrollarse. Logró montar un taller muy bueno. Todas las iglesias y el clero comenzaron a mandarle a hacer trabajos de imágenes. Las iglesias antiguas poseen buenos trabajos suyos de imágenes y altares, principalmente la de Santa María del Rosario, que tiene un mayor trabajo de restauración.

Mi hermano Armando nunca estudió en San Alejandro, pero no hizo falta, porque le enseñó mi papá, que era una gente muy capaz, además de un hombre muy sencillo y amante del arte. Algunas de las esculturas más renombradas de mi padre fueron los leones y todas las farolas del Paseo del Prado y el Mercurio situado en la cúspide de la Lonja de Comercio, además de 147 monumentos de mármol de Carrara para el Cementerio de Colón.

En ese taller suyo se reunía la flor y nata de los pintores cubanos: Víctor Manuel, Eduardo Abela, Fidelio Ponce de León, que se tuberculizó del hambre, y también Jorge Arche, e infinidad de escultores que en esa época estaban pasando más hambre que un maestro de escuela. Con mucha sutileza, mi papá, sin herir a nadie, preparaba una merienda a las dos de la tarde, que consistía en una tortilla muy grande. Me mandaba a mí a buscar guarapo y así mitigaban un poco el hambre que pasaban.

La Academia era muy rigurosa, y las galerías, que entonces estaban subvencionadas por la alta sociedad, no aceptaban esa escuela. En esa época yo estudiaba medio turno y después iba por el taller. Mi papá me había dicho que estudiara Escultura, él tenía una visión muy grande y sabía que el título de allí me iba a hacer falta en un futuro. Estudié Escultura con Gelabert, con Sucre y con Ramos Blanco y pintura con distintos artistas, como Valderrama. El dibujo fue muy importante para mí.

Pero entonces vamos a ver por qué me inicio en el cine. En aquel entonces, gente romántica como Ernesto Caparrós solo pensaban en el cine. A fines de los años treinta, para las películas de Ramón Peón contrataron algunos técnicos norteamericanos que vinieron a Cuba, no por el dinero, sino por conocer la isla y ayudarnos. La idea de Caparrós y de Peón era situarle a cada técnico norteamericano uno cubano al lado, que pudiera captar toda la experiencia que el otro tuviera, o lo más posible, de acuerdo a la concepción de la cinematografía de aquel momento.

Si hacemos un poco de historia veremos que en Cuba se realizó cine muy poco tiempo después de los comienzos por los hermanos Lumière. Desde principios del siglo XX se efectuaron tentativas y más adelante se hicieron algunas películas cortas como El parque de Palatino, dirigida por Enrique Díaz Quesada. Yo tuve el privilegio de trabajar en una película con uno de los hermanos Díaz Quesada, con Juan, el fotógrafo. Ellos fueron de los pioneros. Ernesto Caparrós, que estudió en San Alejandro, llamó a mi hermano Armando, que era amigo de él, y lo contrató para que pintara las parrillas, ya que, aunque existía el back projection, que se había usado en la película King Kong, era un equipo muy caro. El papá de Caparrós tenía una pequeña y nada ambiciosa distribuidora de películas en la calle Consulado, pero no cubanas, sino españolas y argentinas. Caparrós tenía dos hermanos en la industria del cine; Luis, uno de ellos, llegó a ser camarógrafo de CMQ; el otro, Alejandro, era técnico de sonido. Mi hermano Armando había trabajado en la escenografía con Ernesto Caparrós en La serpiente roja, el primer largometraje sonoro cubano.

Como admiraba y adoraba a mi hermano, durante unas vacaciones, fui con él a pintar. Él pintó los fondos en El romance del palmar, de Ramón Peón, porque para el diseño contrataron en Estados Unidos al escenógrafo Paul Harmer. Tuve la suerte de que también me contrataron y me pagaron. Entonces fue que viví esa atmósfera del cine, que me encantó. En esos años —entre 1937 y 1939— se produjeron aquí cinco o seis películas, fue una época gloriosa del cine cubano. Mi hermano y yo trabajamos en todas. Ahí es donde me inicio en el mundo del cine. Siempre me las ingeniaba para que me contrataran, aunque fuera para cargar cables, y hacía todo lo que fuera necesario en un rodaje. No tenía necesidad económica (pues mi papá tenía el taller de escultura y otras cosas). No trabajaba por hambre, sino porque me gustaba, me sentía bien y la industria del cine me interesaba. Veía que el séptimo arte las resumía todas y me parecía que tenía muchas perspectivas. En lo personal intuí que tenía un futuro en este arte y así fue.

En la década del cuarenta comenzaron a rodar más películas con más técnica. Voy a hablar acerca de Fantasmas del Caribe, una película muy interesante que dirigió Caparrós, en la cual se tuberculizó por el trabajo que realizó. Él era el director y además trabajaba por la noche en el laboratorio que tenían. En estos estudios se construyó el decorado más grande que hasta esa fecha se había levantado en Cuba para el cine, para la filmación de esa película de submarinos alemanes en el Caribe. Ya yo era mayor y fui a unirme al equipo de Caparrós en 1943. En medio de la Segunda Guerra Mundial era preciso trabajar, inclusive enderezando las puntillas, pues no existían demasiados empleos. El cine me gustaba, porque todos trabajaban haciendo de todo y no existían categorías, no se daban lija. Siempre se perdía dinero en esas películas, aunque Fantasmas del Caribe costó solamente treinta mil pesos.

Desde esa época siempre me ilusionó trabajar en los efectos especiales. Aparte, yo ayudaba a mi hermano en su trabajo escenográfico y me iba desarrollando en ese campo en el cual realizamos cosas interesantes. También trabajé con él antes de 1959 en la película norteamericana La pandilla del soborno[1](con Errol Flynn), en la cual me responsabilicé con los efectos especiales, y en la inglesa Nuestro hombre en La Habana, ya después del triunfo de la Revolución.

¿De qué forma dirigía Ernesto Caparrós?

Caparrós era un hombre capacitado, culto. No sé si se graduó de la Academia de San Alejandro, pero era un hombre preparado. Hablaba muy bien el inglés. Era todo un caballero, muy respetuoso, jamás tenía una expresión despectiva para ningún trabajador. Al contrario, si te veía con problemas, te ayudaba, y era all around, es decir, hacía de todo en una filmación. Empezó en el diseño de la escenografía de La Virgen de la Caridad, dirigida por Peón. Yo no trabajé en esa película, aunque era muy amigo de Enrique Agüero Hidalgo, el guionista. Caparrós era un hombre muy honesto y aprendí mucho con él. En una película que se llama Como tú, ninguna, de Roberto Ratto, en la cual los escenógrafos eran Luis Márquez y mi hermano, no recuerdo por qué motivo no pude entrar a trabajar en el equipo de rodaje, pero no me quería quedar fuera, aunque no me pagaran. Entonces Caparrós, que era el fotógrafo, al verme con mi cara triste me dijo: «Bueno, mira, te voy a poner a que empujes el dolly». Nuestro amigo y querido Arturo Agramonte se había quedado fuera también sin contrato. Hablé con Caparrós y le conseguí una plaza para barrer el piso y medir con la lienza y él lo aceptó, porque era un romántico del cine también y le interesaba trabajar, y así fue.

Pero en una locación lejos de La Habana, al pobre Minervino Rojas, que era el que llevaba el foco, se le quedó un aditamento de la cámara. Cuando Caparrós le dijo: «Pon el lente tal» y vio que no estaba, lo regañó, pero sin humillarlo, y Minervino, que era un poco altanero, se puso bravo y se fue. Entonces Caparrós me llamó y me dijo: «Miqueli, vas a coger el foco». Me enseñó en una hora, el corazón se me quería salir, pero tenía que aceptarlo. Agramonte pasó a empujar el dolly. ¿Sabes que no cometí ningún «fuera de foco»? Pensé que podía tener un porvenir en la fotografía, que siempre me había gustado (además, había participado en exposiciones fotográficas), pero luego lo pensé mejor y me decidí por la escenografía.

¿Cómo era en general el trabajo de otros escenógrafos de la época, como Paul Harmer, Nono Noriega y Cándido Álvarez Moreno?

Cuando rodó en 1938 El romance del palmar, la compañía productora PECUSA contrató a varios técnicos norteamericanos muy buenos y de gran experiencia y se situaban los cubanos al lado de ellos, para que aprendieran y aumentaran sus conocimientos. En ese período de fines de los años treinta, como dije, se rodaron seis películas seguidas. Estos profesionales trabajaron en varias y dejaron una experiencia. Noriega tenía mucha en el teatro, pero en cine trabajó muy poco (pintar telones, etcétera), y quizás en una o dos películas solamente.

En 1940 existió en La Habana una escuela de cine en los Jardines de La Cotorra, pero duró muy poco, solo unos ocho meses, y yo estuve estudiando allí. Mi mamá era prima hermana de Claudio Conde, el dueño del agua mineral La Cotorra. El local lo conseguimos mi mamá y nosotros (mi hermano y yo), gracias al parentesco que teníamos con él, quien nos prestó también algunos muebles, un buró, etcétera. En esa época no existía dinero ni recursos, sino mucho romanticismo. En esta escuela intervinieron Max Tosquella, Ernesto Caparrós, Roberto Ochoa, el fotógrafo Ricardo Delgado (que murió de un accidente durante una filmación) y otros. También había un dramaturgo, Ramón Peón enseñaba dirección y hasta se impartía la asignatura de maquillaje. Allí estudió Evelia Joffre, que trabajó en guardarropía desde los tiempos de El romance del palmar y luego se hizo script. Nosotros también impartimos algunas clases.

¿Recuerda algunas anécdotas sobre las películas Sed de amor, realizada por François Betancourt, y Oye esta canción, de Raúl Medina, en las que usted trabajó?

De la primera, solo que se rodó en los estudios cinematográficos de las calles Plasencia y Estrella, en La Habana, y trabajaba la actriz Gina Cabrera. Betancourt no era muy buen director, y aunque no gustó y fue bastante ridícula, digamos que fue algo bueno, pues nos ayudó en la formación.

Fui el escenógrafo de Oye esta canción, que filmamos no en unos estudios, sino en un club, propiedad de Hornedo, el dueño del periódico El País. Se habló con él y prestó el lugar. No existía escenografía, pero era necesario construir el decorado. Allí no contaban con un personal muy amplio, pues no había mucho dinero, sino que era solo un grupo de personas que hacíamos todo lo que hubiera que hacer. Se comía bien, pero existían cosas que se hacían muy modestamente. Para salir a rodar a la locación, nos montábamos en un camión de mudanzas, no precisamente de los buenos. Ahí iba todo el equipo y todos los ayudantes. Los que ya teníamos alguna categoría íbamos en una máquina y los artistas también, pero todos los demás, en un camión.

¿En qué forma su hermano y usted trabajaban la escenografía para cine?

Dibujábamos bocetos, realizábamos maquetas a partir de estos de acuerdo con el presupuesto. Todo era seguir lo que el guion exigiera. La escenografía no debía ser una cosa secundaria, pero sí tenía que pasar inadvertida, o sea, no demasiado esplendorosa, que no robara el interior de la película. Con aquellos recursos y mucha inteligencia nos repartíamos el trabajo para hacerlo lo mejor posible.

Cuando ya viene 1950, mi hermano empieza a realizar otros tipos de trabajos. Me gradúo de escenógrafo y empiezo a trabajar profesionalmente. Existía un sindicato, La Turca, que tenía un reglamento muy estricto y exigía a las compañías extranjeras (que venían muchas) que el cincuenta por ciento del personal debía ser cubano. Eso fue muy bueno, porque de esa forma pude trabajar con buenos escenógrafos y aprendí mucho. Para Ángeles de la calle, cuyo guion era de Félix B. Caignet, y que fue dirigida por el mexicano Agustín Delgado, como yo tenía un crédito con la compañía Pelimex de México, Caignet me apoyó y recomendó, porque había decorado su casa y me conocía directamente. La película costó más de sesenta mil pesos. Tenía un buen presupuesto, era una coproducción mexicano-cubana.

Me dijeron: «Miqueli, aprieta», y me preocupé entonces mucho más por el dinero y la decoración. Pienso que realicé una buena escenografía y ambientación. A partir de esa experiencia, ya tuve la posibilidad de hacer decoraciones de mayor presupuesto. A mí tampoco se me subió el prestigio a la cabeza; no era gente de cuello y corbata. Siempre fui sencillo, y solo iba a trabajar y a enseñar también. Nunca me gustó la petulancia, y así siempre he sido.

- Lee Roberto Miqueli: artífice no solo de efectos especiales (II)

- Lee Roberto Miqueli: artífice no solo de efectos especiales (III y final)

[1] The Big Boodle (1957), dirigida por Richard Wilson.