«—Sí, Dolores, yo, la niña Elena, que viene a buscar a su hijo, al hijo que tú le robaste. —¡Yo no lo robé! Me lo llevé pa’ salvarlo porque don Rafael lo iba a matar. —¿Y por qué no pensaste también en mí, que he vivido años de angustia con el corazón destrozado por tu maldad? —No me diga eso. —No será bastante todo lo que pudiera decirte. Salvaste a mi hijo, sí, pero no tuviste piedad de mí, no tuviste compasión para mi sufrimiento. Nunca me buscaste. Nunca quisiste que yo supiera de mi hijo. Solo Dios sabe lo que le habrán dicho de mí, el odio que habrás acumulado en su alma para quien lo trajo al mundo»; «—Ten, al menos, piedad de mí. —¿Piedad de ti…? ¡No! La piedad está eliminada totalmente de mis planes»; «—Te previne que conmigo no se juega: a mí no podrás dejarme. —Yo te previne que si seguías con tus celos iba a romper contigo. Hemos terminado, ¿lo oyes?, ¡para siempre! —No, Laura, no, estás equivocada, a mí no podrás dejarme. —Llévame al pueblo y lárgate de mi vista. No quiero verte más. —Más de una vez te dije que conmigo no se juega; que de mí no se burla nadie, nadie, nadie»; «—Estoy dispuesta a todo, hasta a renunciar a su cariño. —Entonces, ¿por qué no se quita de mi camino? ¿No se da cuenta que desde que usted llegó a este pueblo no ha causado más que daño? —Créeme que lo he pensado mucho. Y creo que tienes razón, las mujeres como yo que llevan consigo el fatalismo de su propio destino deben desaparecer —¡Váyase! ¡Váyase de una vez… que será lo mejor para todos! —Te lo prometo, de mujer a mujer: mañana, cuando amanezca, Raquel, la Renegada, como tú la conociste, ya no será un obstáculo para tu felicidad. Y ahora: vete, vete, que no quiero que me veas llorar y me creas más hipócrita que cuando entraste por esa puerta. ¡Vete!»[1].

Aunque parezcan momentos culminantes o finales de capítulos de radionovelas, realmente no lo son. Se trata de diálogos transcritos de los filmes El derecho de nacer (1951), de Zacarías Gómez Urquiza; La Renegada (1951), de Ramón Peón; La mentira (1952), de Juan Jesús Ortega; e Y si ella volviera (1956), de Vicente Oroná. Los aúna no solo la década en que fueron realizados o el predominio de la nacionalidad mexicana (con excepción de la cinta de Peón), aunque un par de títulos sean coproducciones con Cuba: todos constituyen adaptaciones de exitosos folletines radiofónicos debidos a la fecundidad de autores como Félix B. Caignet, Arturo Liendo, Caridad Bravo Adams e Iris Dávila, respectivamente.

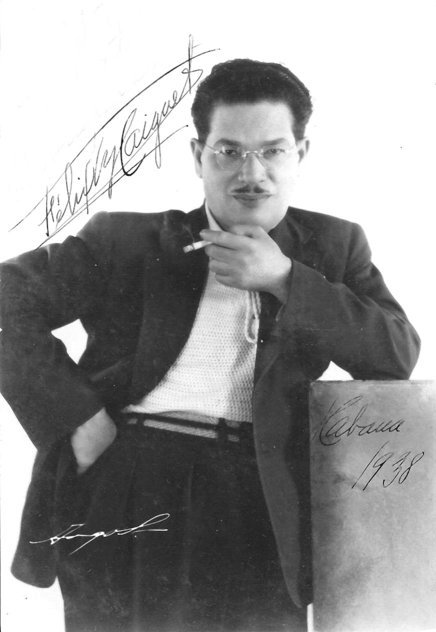

Que el primer largometraje sonoro del cine cubano —La serpiente roja (1937), dirigido por Ernesto Caparrós, pionero del séptimo arte criollo— adaptara una exitosísima serie radial, escrita por el santiaguero Caignet (1892-1976), indica en alguna medida el derrotero que tomaría la cinematografía de la Isla tras los balbuceos del sonido. Los propietarios de los cines de La Habana, temerosos de perder a un público seducido por los episodios del detective chino Chan Li Po, amenazado también por la enigmática «serpiente roja», decidieron, en una solución desesperada, colocar amplificadores en las salas. Garantizaban así que los asistentes escucharan aquel programa diario capaz de alcanzar la mayor audiencia. Mientras la voz de Marcelo Agudo narraba las aventuras del inefable investigador personificado en la radio, y luego el actor Aníbal de Mar en el cine, con sus pintorescos rasgos asiáticos, las calles de la capital cubana permanecían desiertas. El fenómeno se repetiría muchísimos años después con la transmisión de la telenovela brasileña La esclava.

Ante aquel éxito radial sin precedentes, el astuto Caparrós invitó a Caignet a escribir el argumento de una película que trasladaba del dial a la pantalla las pesquisas detectivescas de Chan Li Po, nada menos que en un brumoso castillo londinense «donde ocurren cosas terribles», reproducido bajo el abrasador calor caribeño. Alguna que otra palma real, de improbable cosecha en la gélida Inglaterra, asomaba en el paisaje circundante de un hipotético lago. Los gritos de terror de la actriz con el inefable nombre artístico de Pituka de Foronda contribuían a mantener tenso al auditorio. El triunfo no demoró ante la imaginativa trama concebida por alguien que ya en los años veinte publicaba en la sección «De la pantalla», en el diario El Sol, «entrevistas» a famosas estrellas de Hollywood firmadas con el seudónimo de Miss Alice Dudelzac, supuesta periodista norteamericana residente en Santiago de Cuba. El filón había sido descubierto.

Durante el período comprendido entre la llegada del cinematógrafo a Cuba, en enero de 1897, y 1960, la cinematografía cubana, a diferencia de las más desarrolladas del continente, como las de Argentina y México, se distingue por apenas recurrir a la adaptación de obras teatrales y literarias, que resultan excepcionales. Este hecho le confiere un rasgo distintivo en el contexto del cine del área. Por entonces, para aprovechar la disminución de la exigencia del pago de los derechos de autor por esa muy conveniente secuela de la Segunda Guerra Mundial para el cine, que exoneraba de esa obligación, los cineastas, cámara en mano, saqueaban o plagiaban sin miramientos o pudor las novelas de los más dispares autores. Trasladaban los argumentos a sus respectivos paisajes u optaban por conservarlos en su medio original, recreados en los estudios Churubusco o en los de la productora EFA porteña por excelentes escenógrafos.

En lugar de filmar alguna novela de Salgari, Dumas o Jack London, o una comedia refinada de Oscar Wilde, los realizadores cubanos prefirieron primero llamar a dramaturgos de probada garantía en los escenarios del teatro bufo o vernáculo —entre ellos Federico Villoch, «el Lope de Vega criollo»—, para que escribieran los argumentos, originales en su mayoría. Más tarde, al descubrir la eficacia comunicativa de los novelones radiales, apelaron al recurso infalible de llevarlos a la pantalla. Las lágrimas derramadas a raudales por la costarricense Yadira Jiménez, protagonista de La renegada (1951) —«la dramática historia de una mujer víctima de la calumnia y la maledicencia de todo un pueblo instigado por una chismosa», como era promovida en su época— les parecían mucho más auténticas que las de Lina Montes en La dama de las camelias, de Gabriel Soria; Delia Garcés en Casa de muñecas, de Ernesto Arancibia; o Lupe Vélez en Naná, de Celestino Gorostiza, todas de 1943.

En tiempos en los que en el elenco artístico de la emisora RHC-Cadena Azul figuraban escritores como el bilbaíno Arturo Liendo Lazcano (1913-1970), la tabasqueña Caridad Bravo Adams (1908-1990) o el ingenioso humorista gallego Cástor Vispo Vilardefrancos (1907-1966), al lado de autores tan disímiles como José Ángel Buesa y Alejo Carpentier, las dichas y desdichas de un compositor que ahoga en el alcohol sus frustraciones y la separación de su esposa, concebidas por la fecunda Bravo Adams, originaron la película Oye esta canción (1947), realizada por Raúl Medina. La escritora, aunque nacida en Villahermosa, por ser hija de una pareja de actores cubanos y por sus prolongadas estadías en la Isla, era considerada por muchos como de esta nacionalidad.

Ella confirmó sus dotes para urdir radionovelas luego de una fugaz incursión como actriz en Corazón bandolero (1937), a las órdenes de Raphael J. Sevilla, y de recrear pasajes biográficos de Antonio Maceo e Ignacio Agramonte en sendas novelas históricas. Sus personajes femeninos, víctimas de inenarrables peripecias, luchaban en medio de situaciones límite. Yo no creo en los hombres, primer título de una serie de obras melodramáticas, bastó para consagrarla como la creadora más popular del género en Hispanoamérica —y quizás la más filmada—, además de ser prolífica en grado superlativo, en lo cual rivalizaba con la producción caignetiana. Quienes siguieron la azarosa vida de esta escritora la comparan con la más enfebrecida trama de sus novelas. La realidad, por enésima vez, superaba con creces la ficción.

El indiscreto encanto del melodrama cubano, promocionado por el programa radial «La novela del aire», pronto llamó la atención del cine mexicano. La década del cincuenta, en pleno declive de su edad de oro (si bien disminuye el porciento de adaptaciones de piezas literarias extranjeras y es mayor el acercamiento a la literatura nacional), es pródiga en versiones de «melodramones» radiales de procedencia cubana. Sobresale el aporte determinante de Félix B. Caignet con El derecho de nacer (1951), Morir para vivir (1954) y La mujer que se vendió (1954), traslación de otra de sus exitosas contribuciones: El precio de una vida. Pero quien se lleva las palmas es la infatigable tabasqueña con siete traslaciones de sus textos radiales entre 1952 y 1958.

Devenida auténtico paño de lágrimas, la pantalla acoge a la manchega Sarita Montiel, lo mismo como una campesina criolla salvada de un intento de violación por el joven y rico patrón de la finca donde trabaja en Frente al pecado de ayer (1954), o en el papel de una empleadita habanera seducida por un cínico que la posee luego de narcotizarla con una bebida en Yo no creo en los hombres (1961). María Teresa de la Cruz Muñoz escribió la primera originalmente para la radio; a Bravo Adams correspondió la segunda; ambas las adaptó el mexicano Juan José Ortega y las rodó en locaciones cubanas. Con su delicioso y corrosivo humor, el desaparecido historiador del cine mexicano Emilio García Riera escribió a propósito de esta última película: «Los farragosos diálogos antimasculinistas de Caridad Bravo Adams llegan a desconcertar por su furia fanática, y es de preguntarse si los hombres del público que tuvieron la malhadada idea de ver este melodrama para mujeres no sintieron un estremecimiento al oír decir a Sarita Montiel: “Creo que todos [los hombres] tienen en los ojos esa llama innoble del deseo”»[2].

Hasta el gallego Juan Orol, negado a resistir los encantos de las rumberas cubanas que importaba cada cierto tiempo como esposas y musas, sucumbió en 1958 ante una de las enrevesadas tramas concebidas por aquella «profunda conocedora de la naturaleza humana» para Thaimí, la hija del pescador,inicialmente titulada La modelo de la playa Escondida. María Esquivel personificó a la muchacha de un pueblecito de pescadores, enamorada de un náufrago que va a parar a la costa. Es, por supuesto, abandonada, cortejada y, de nuevo —después del acostumbrado triunfo como cantante, para poder aderezar la cinta con la mayor cantidad de números musicales admisibles— renuncia a todo para retornar al terruño natal y caer en los brazos del pintor para quien significó «un soplo de inspiración».

Personajes dominados por pasiones irrefrenables, protagonistas expuestos a peligros insospechados, como también a enigmáticos destinos, la supervivencia del amor tras una persistente cadena de desdichas y vicisitudes, venganzas insatisfechas, intrigas familiares, romances en exóticos parajes… condimentados todos con frases ampulosas o altisonantes y una considerable dosis lacrimógena, marcan una abundante producción. En ocasiones, los títulos resultan harto elocuentes: La mentira, La intrusa, Pecado mortal, Estafa de amor…

El cine latinoamericano del período 1940-1960, y muy específicamente el mexicano, no habría sido el mismo si hubiera carecido de las rumberas importadas desde la mayor de las Antillas, pero tampoco sin la influencia de las radionovelas cubanas. La cifra de versiones mexicanas de novelas radiales ascendió a siete en 1954. En algunas películas, aun cuando no admitan el ascendiente —como antes tampoco aquellos plagios nada disimulados—, se insinúa la impronta de los artífices del género. No es raro, por apenas citar un ejemplo, advertir parrafadas seudofilosóficas o frases sentenciosas, deudoras de las «novelas del aire», en los guiones escritos por Mauricio Magdaleno para el Indio Fernández.

Primero la radio, a continuación el cine, casi de inmediato la industria editorial con las «novelizaciones» que se publicaban simultáneamente con las transmisiones y, años más tarde, la televisión, se nutrieron —y aún se nutren— de obras escritas por autores incomprendidos, a quienes tanto se les escatima el talento. No era raro que tildaran a Félix B. Caignet o Caridad Bravo Adams de cursis. Él se defendía al afirmar que nunca pretendió ser Shakespeare, ni Salgari, ni Víctor Hugo u Honorato de Balzac; ella admitía con orgullo que ser cursi era la razón de ser de su trabajo. A ninguno, sin embargo, puede negársele la condición de genuinos precursores de la literatura radial que marcó toda una época. Su impronta no ha desaparecido y, unas tras otras, se realizan nuevas versiones de sus argumentos, ahora con destino al voraz mercado de las telenovelas, pero esa ya es otra historia…

[1] Transcripciones realizadas por el autor directamente de las películas.

[2] Emilio García Riera: Historia documental del cine mexicano, Ediciones Era, S. A., México, D. F., 1973, p. 323.

No se puede esperar una reseña crítica tan exhautiva de un período histórico cinematográfico, tan bien bordada ,viniendo de la mano del gran Luciono Castillo.