La posproducción de sonido de El Benny se alargaba en el tiempo, y Camilo Vives, uno de sus productores ejecutivos, y un gran conocedor del cine, a quien no se le podía pasar gato por liebre, me preguntaba una y otra vez el porqué de la demora, y yo me esforzaba la misma cantidad de veces explicándole la complejidad de la banda sonora de la película.

Luego, bajo presión, yo llegaba al estudio de sonido del noveno piso del ICAIC y allí le proponía al diseñador de la banda sonora la inclusión de otros compañeros al trabajo para agilizar la terminación. Años después, cuando rememoro estos momentos, con nitidez veo las excusas que nunca me fueron dadas mirándome a los ojos, sino a la pantalla, es decir, trabajando.

Hasta que un día le pedí que parara la consola, porque debíamos hablar. Lo hizo. «¿Cuántas películas has hecho tú antes de esta?». Como quien cruza un río saltando piedras me respondió sin mucha coherencia. Esta vez lo arrinconé: «¡Películas en las que la banda sonora ha sido hecha completamente por ti!». Medio tímido, corto de palabras e inaudible: en aquella grabé el doblaje, en la otra hice esto otro, pero bajo las órdenes de este o aquel diseñador. «Mía, mía, esta es la primera…».

Lo sospechaba. Él me había sido recomendado y confié. Ni le pedí currículo, pues, aunque me parecía que iba lento, veía su entrega con satisfacción. Era su primera película. Era justo que quisiera tener el control sonoro absoluto. Una película musical, que no produce todos los días la industria cubana, para un sonidista era lluvia en el desierto. De ahí el sutil rechazo a que intervinieran otros compañeros, ni aun bajo su dirección.

Quería probarse. Estaba obligado a dejar sobre la consola de sonido, sobre cada micrófono, sobre cada efecto sonoro, su piel. Era su película y le quería poner todo lo aprendido de aquel, del otro, de escuchar, de ver. Era su oportunidad. No venía de escuela de cine alguna. Entró joven al ICAIC como reparador de equipos y como tal lo veían sus compañeros.

Eran los años finiseculares, cuando el sonido analógico poco a poco fue desplazado por el sonido digital. Grandes nombres que habían hecho el sonido del cine cubano durante años en la ficción, el documental y la animación fueron doblegados por el cambio tecnológico, entre estos el mítico Germinal Hernández (Memorias del subdesarrollo, 1968; Una pelea cubana contra los demonios, 1971; De cierta manera, 1974; La última cena, 1976; El siglo de las luces, 1992; Fresa y chocolate, 1993, entre otros).

Aun así, quedaban pesos pesados en activo, que aunque empezaron muy jóvenes, para inicios del siglo XXI eran supervivientes que todavía hacían películas como grabadores de sonido directo, entre estos, Ricardo El Gallego Istueta (Lucía, 1968; Cecilia, 1981; Clandestinos, 1987; Papeles secundarios, 1989; Madagascar, 1994; La vida es silbar, 1998; El Benny, 2006)yCarlitos Fernández (Lucía, 1968; Memorias del subdesarrollo, 1968; Una novia para David, 1985; Un hombre de éxito, 1986; Adorables mentiras, 1991; Reina y Rey, 1994).

De ese grupo únicamente Raúl García (La primera carga al machete, 1969; Los días del agua, 1971; Plaff o demasiado miedo a la vida, 1988; La bella del Alhambra, 1989; El elefante y la bicicleta, 1994; Páginas del diario de Mauricio, 2006) y Gerónimo Labrada, hasta ahora el único sonidista Premio Nacional de Cine (Un día de noviembre, 1972; Patakín, ¡quiere decir fábula!, 1984; Habanera, 1984; Jíbaro, 1984; Lejanía, 1985), podían sentarse detrás de la nueva moviola digital.

La ventaja de mi diseñador consistía en que estaba incluido en el selecto grupo de apenas cuatro o cinco que podían editar, premezclar y mezclar con la nueva tecnología, que ofrecía infinitas posibilidades artísticas, expresivas, para trabajar el sonido.

Atrás quedaba el estéreo. Ahora era el 5.1, es decir, que en la pantalla de los cines el sonido se escuchaba a través de cinco puntos, favoreciendo el manejo del surround, o sonido envolvente, para dar determinada atmósfera sonora.

Finalmente estuvo lista la película para terminar su banda sonora fuera de Cuba, pues la licencia Dolby, por prohibición expresa del bloqueo, sus dueños norteamericanos no se la podían vender directamente al cine cubano. De manera que esa marca que garantizaba calidad sonora, y favorecería su posterior distribución, había que buscarla en países amigos, como México, Argentina, España o Canadá.

Aterrado por presumibles incompetencias tecnológicas nuestras al ir a bailar en casa del trompo (un excelente estudio de posproducción en Ciudad de México), me reuní con mi diseñador y le pedí garantías de su capacidad y conocimientos tecnológicos. Aunque allí nos pondrían un mezclador, tranquilizó mis dudas sin mucha verborrea ni promesas.

Siempre acompaño mis películas en casi todos los procesos por los que transitan. En materia de creación cinematográfica no delego ni una sola decisión estética. Y cuando hice mi ópera prima participé exhaustivamente en todos y cada uno de los procesos.

Ahora mismo, luego de haber hecho él todas las bandas sonoras de mis películas, una vez establecido mi concepto estético, le dejo que trabaje, me salgo, y cuando él me llama es que entro al estudio y reviso. Nos lo hemos ganado, saliendo favorecido el arte.

Después de mi segunda película, constatando que los estudios le ponían mezcladores que no satisfacían sus exigencias artísticas, decidió ponerse a mezclar. Y personalmente lo he visto desempeñarse profesionalmente en estudios en Madrid y Sevilla (con otros directores lo ha hecho en Buenos Aires y Ciudad México), ante consolas de sonido que miden cinco, seis, siete metros de largo y con una parafernalia tecnológica a base de pistas, bombillitos de todos los colores —que a mí me parecen una Nueva York nocturna—, botones, monitores, cables, todo frente a una pantalla enorme donde se puede revisar el sincronismo de los diálogos y de la música con la mayor pulcritud.

He visto como los dueños de los estudios le consultan, y como pez en el agua habla el mismo lenguaje tecnológico y universal de los sonidistas. He presenciado un desajuste que ni el dueño ni el técnico del estudio han resuelto, sino él, sugiriendo donde está el problema. Cuando esto ha pasado, se respeta también al ICAIC, donde se formó y a donde no ha dejado de pertenecer, y por carácter transitivo, a Cuba.

Es un rara avis del sonido en el cine cubano, pues junto a la sensibilidad artística que le permite mezclar la música, tiene tanto o más conocimientos tecnológicos, de manera que puede desarmar la consola de sonido más sofisticada del universo. Por esta cualidad diseñó la entrañable y renovada sala del noveno piso, espacio en el que se hizo, y todavía se hace, una parte de la filmografía cubana. Grandes y pequeños filmes nuestros pasaron por allí.

Tiene otro linaje: la diversidad artística. De modo que ha podido diseñar el sonido de películas musicales, bélicas, biográficas, dramas sociales y hasta ciencia ficción. Y con directores con diferentes niveles de neurosis. Apasionados y ecuánimes. Varones y hembras. Jóvenes y menos jóvenes. De la industria e independientes. Cubanos y extranjeros.

Ha sido profesor en escuelas de cine, ha formado a jóvenes sonidistas. Una gran parte de ellos trabajan fuera de Cuba, pero acuden a su llamado, porque independiente de sus derroteros y vidas personales son agradecidos y saben que a su lado nunca se deja de aprender.

Desde 2005, cuando comenzó la posproducción de El Benny, jamás ha parado. No le falta trabajo. No tiene vacaciones. Lo han visto casi desvanecerse delante de la consola, porque se entrega tanto que se olvida hasta de tomar agua.

Va por la cincuentena entre largos de ficción y documentales, lo que lo coloca entre los más prolíficos sonidistas del cine cubano.

Lo mejor de todo es que es un hombre joven, últimamente renovado física y espiritualmente, por lo que está predestinado a seguir en la batalla.

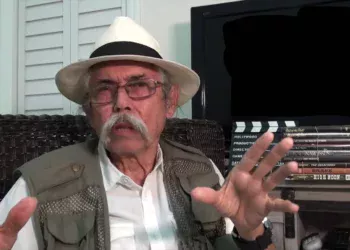

Señores, me honra presentar a alguien que he visto crecer artísticamente. Ante ustedes… ¡Osmany Olivare!