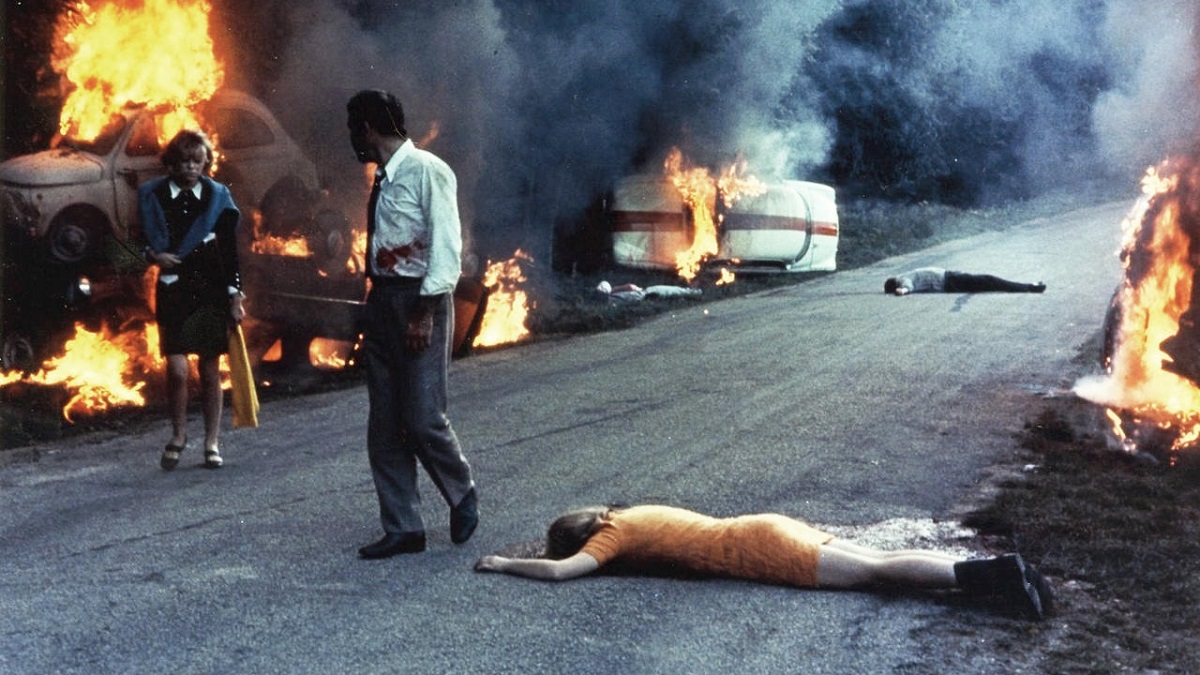

Bastó que en el archivo de la Cinemateca de Cuba trocaran una copia del Week-end (1967), de Jean-Luc Godard, que había sido incluida en un ciclo sobre el color en el cine programado en la ciudad de Camagüey, para que yo, cocuyo de las funciones de la Cinemateca en el cine Guerrero, templo de la cinefilia local, escribiera enseguida una carta a Héctor García Mesa, su director. En su lugar había llegado otra película de idéntico título —pero de nacionalidad polaca, ¡y en blanco y negro!—, dirigida en 1963 por los desconocidos Jan Rutkiewicz, Wadim Berestowski y Józef Hen. Protestaba en mi carta, fechada el 18 de febrero de 1977, por tal irregularidad, al tiempo que le manifestaba otras preocupaciones.

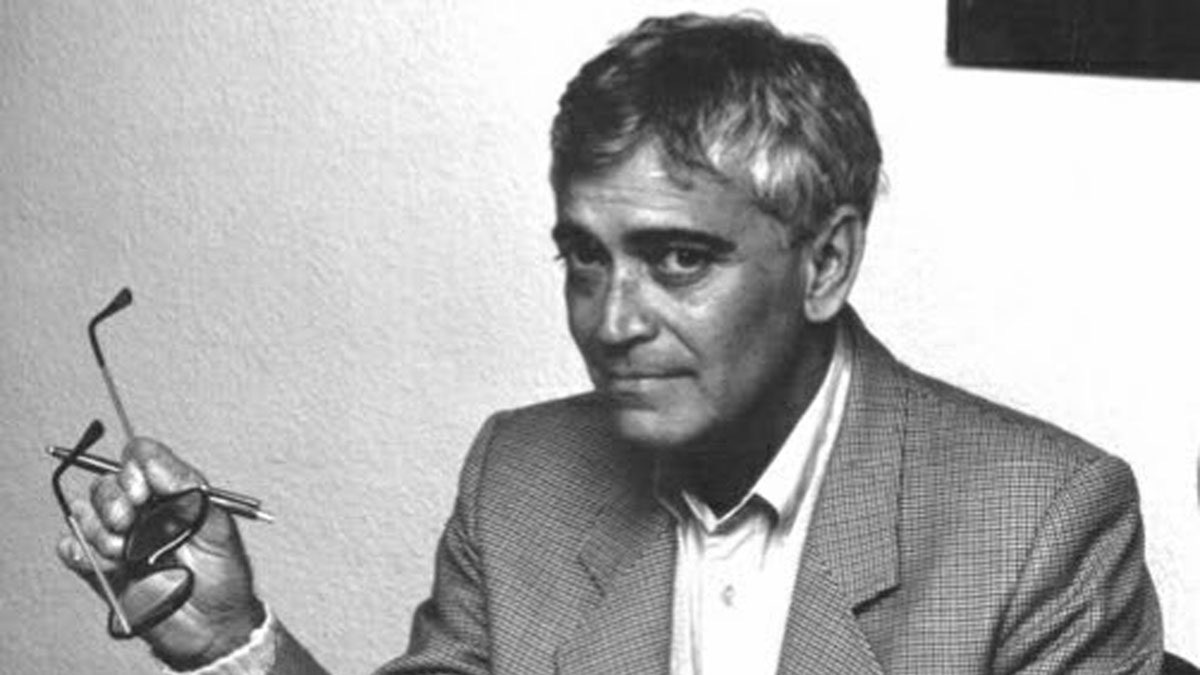

Confieso que nunca esperé respuesta, hasta que cierto día, de repente, recibí una carta —que conservo celosamente— de varios pliegos mecanografiados, en la cual el propio director me explicaba en detalle no solo el origen del error (que había investigado), sino que me daba otras consideraciones. Supe entonces que era él, además de todas sus responsabilidades al frente de la institución que dirigía desde su fundación en 1960, y aquellas en el ejecutivo de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF), quien elaboraba la totalidad de los ciclos. Era un enigma cómo se las ingeniaba para conformar la programación continua de la sede capitalina, el cine Charles Chaplin (antes Cine de Arte ICAIC) y de todas las ciudades del interior del país a las que arribaba ese museo ambulante del cine. Esa carta, y luego la visita a La Habana, y como en una peregrinación, a la oficina de Héctor en el ICAIC —no comprendía cómo podía estar siempre sonriente—, selló el inicio de una sólida amistad, apenas interrumpida por su desaparición física, el 22 de septiembre de 1990.

A partir de nuestro primer encuentro, me convertí en su más estrecho colaborador en relación con la programación de mi ciudad natal, donde animaba varios cineclubes que fundé. Con toda la increíble frecuencia posibilitada por mi avidez «cinefilítica» y la supersónica velocidad mecanográfica, bombardeaba a Héctor con propuestas de ciclos y solicitudes de títulos de la historia del cine nunca exhibidos antes a 572 kilómetros de La Habana. Aquello fue paradisíaco para todos los que en número creciente asistíamos semanalmente los dos días fijados a las funciones de la Cinemateca, y a veces repetíamos la misma película de una y otra tanda. Recuerdo entre estas Los niños del paraíso, de Carné; Kwaidan, de Kobayashi; y Cuentos de Budapest, de Szabó, por apenas citar tres.

Héctor no se limitó a complacer mis abigarradas peticiones de películas (algunas que nunca había podido ver por no tener la edad requerida en el momento de su estreno). Por si fuera poco, de una lista que guardaba en esa auténtica caja de sorpresas que era su buró, sacó como del sombrero de un mago sugerencias de filmes en calidad de estreno en Cuba (Vagas estrellas de la Osa Mayor, de Visconti, por ejemplo) que, por primera vez en la isla, nos concedió el privilegio de estrenarlas en Camagüey.

Nuestra amistad se estrechó durante varios años en los cuales siempre que viajaba a la capital —algo que hacía con cierta asiduidad para no perderme películas y puestas teatrales que demorarían o nunca llegarían a nuestra ciudad, escapando de los encuentros en la Universidad—, invariablemente pasaba por el ICAIC para saludarlo e intercambiar criterios. Selma, su muy eficiente secretaria, enseguida reconocía mi voz al atender alguna de mis innumerables llamadas. Recuerdo como si fuera hoy aquel día de 1979 en que mostré a Héctor, no sin cierta timidez, la primera crítica cinematográfica que publiqué en el diario camagüeyano Adelante. No olvido sus alentadoras palabras para que las enviara regularmente con destino al archivo de la institución. En ocasiones me manifestó su deseo personal de que, si alguna vez se creaba otra plaza en la plantilla de la Cinemateca, sería ocupada por mí.

La mayor prueba de confianza y de respeto hacia mi sentido de la responsabilidad recibida de Héctor fue al seleccionarme para formar parte, como asistente de la argentina Silvia Oroz, su principal organizadora, del comité de atención a los invitados especiales del revelador seminario «El cine latinoamericano de los años 30, 40 y 50». El 11 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en colaboración con la Cinemateca de Cuba, lo programó entre el 13 y el 16 de diciembre de 1989 en el Palacio de las Convenciones. Aquello fue la apoteosis, pues, conscientemente, Héctor me permitió no solo descubrir o redescubrir algunos clásicos extranjeros y del cine cubano prerrevolucionario junto al historiador Arturo Agramonte, con quien corría de un cine a otro en el escaso tiempo libre que me dejaban mis responsabilidades, sino también compartir —como si nos conociéramos de toda la vida— con figuras míticas de ese cine olvidado durante tanto tiempo. A esas figuras las había visto años atrás en las películas que exhibía el popular programa televisivo «Cine del hogar»: Amelia Bence, Juan Carlos Thorry, Silvia Pinal, Ana Luisa Peluffo, Ignacio López Tarso y nuestra Ninón Sevilla, sin olvidar a los veteranos realizadores Tulio Demicheli y Alejandro Galindo.

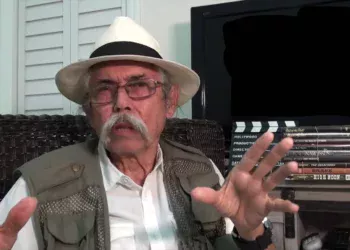

A ellos se sumó José Antonio Martínez Suárez, ese genuino representante de la generación del nuevo cine argentino surgido en los años sesenta. Desde que lo recibí en el aeropuerto, me soltó con su desbordante simpatía y furor cinéfilo la memorable frase final entre Humphrey Bogart y Claude Rains en Casablanca, sobre el inicio de una amistad que se mantuvo a lo largo de treinta años hasta que falleció en agosto de 2019. Al célebre director de Dar la cara y otras importantes obras no le gustaba ser asociado solo como «el hermano de Mirtha Legrand». Recuerdo la sonrisa cómplice de Héctor las veces que montaba en el microbús que nos asignaron y me veía hablando afablemente, rodeado de todas esas «vacas sagradas».

Cuando en el 46 Congreso de la FIAF —celebrado años más tarde, en abril de 1990, y al que asistí invitado por el propio Héctor— admiré deslumbrado la proyección del cortometraje Precious Images (1996), de Chuck Workman (un artífice de la edición) —aquel desfile de planos antológicos de la historia del séptimo arte que uno trata de identificar sin que apenas le dé tiempo—, fue como si asistiera a un vertiginoso recorrido por el fraternal vínculo con Héctor García Mesa.

Un resquebrajamiento de su salud le impidió estar presente en ese otro acontecimiento al cual se entregó como su máximo animador. No fui el único en pensar que estaba a nuestro lado en esa sala del Palacio de las Convenciones. Si Saúl Yelín con su carisma ejerció una función determinante en la promoción del cine cubano desde los tiempos de la fundación del ICAIC, a Héctor García Mesa, quien también poseía el don para las relaciones públicas, le corresponde el mérito de buscar alianzas solidarias con las cinematecas del mundo para que de sus fondos llegaran incontables tesoros a Cuba. Todos los cinéfilos cubanos somos sus deudores.

Al arribar al sexagésimo aniversario de la primera función de la Cinemateca de Cuba, ocurrida el primero de diciembre de 1961, conmemoramos nueve décadas del nacimiento de Héctor García Mesa en tiempos en que he ocupado su puesto, algo que nunca imaginé, pues anhelaba solo una plaza de especialista bajo su dirección.

Días después que Monica Vitti y Paolo Taviani, Héctor nació el 26 de noviembre de 1931, el mismo año en que Renoir filmaba La chienne; Lang inquietaba en Berlín con su celebre M; Chaplin repetía una y otra vez las tomas de Luces de la ciudad; el alemán Sternberg, importado por Hollywood, adaptaba Una tragedia americana, de Dreiser; y James Whale, el Frankenstein de Mary Shelley. Mientras, en un plató de los estudios hollywoodenses, George Melford filmaba de noche, en los mismos decorados utilizados de día por Tod Browning, la versión hablada en español del Drácula de Bram Stoker: Héctor, cuatro décadas más tarde, revelaría el insólito descubrimiento de una copia en un estante habanero de su Cinemateca. Como con un toque de magia, le restituiría su lugar en una etapa de la historia del cine de la cual nuestro Ramón Peón fue uno de los pioneros. Pero esa es otra historia…