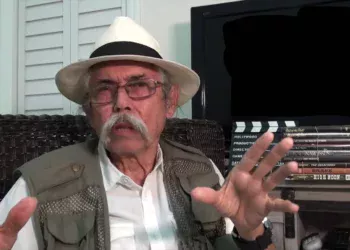

Para Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996), La muerte de un burócrata, su cuarto largometraje, era una película menor, sin grandes pretensiones, en la que logró todo aquello que se propuso. Las carcajadas provocadas en el público asistente al Cine de Arte ICAIC (hoy Charles Chaplin) en su première en Cuba, el 24 de junio de 1966, anticiparon su rotundo éxito entre los espectadores. La crítica no tardaría en sumarse a la aclamación.

La realidad, como siempre ocurre, superó a la ficción. Titón, como llamaban familiarmente al cineasta, se disponía a abordar los problemas de la burocracia, que conducían a un ciudadano común a un exasperado y violento remate, cuando en una reunión, el realizador Roberto Fandiño (1929-2009) comentó por casualidad las dificultades atravesadas por una viuda para obtener su pensión, porque su esposo había sido enterrado con el carnet laboral. Aquel incidente verídico fue el eje del guion, que Titón coescribiera junto a Alfredo L. del Cueto (1932-1986) y el fotógrafo Ramón F. Suárez (1930-2016), con quien trabajara en su primera incursión en la comedia: Las doce sillas (1962), y luego en Cumbite (1964), título que nunca le satisfizo.

Si en Las doce sillas trasladó la trama de una novela rusa a la Cuba de los primeros años del triunfo revolucionario para fustigar determinadas conductas incompatibles con la nueva sociedad, ahora Titón tenía la posibilidad y el ánimo de satirizar con saña la burocracia, ese flagelo del que todos alguna que otra vez hemos sido víctimas. Francisco J. Pérez, «un proletario en toda la extensión de la palabra, artista emérito, inventor insigne» y obrero ejemplar, muere en un accidente de trabajo, y a los de su sindicato se les ocurre la idea de enterrar con el carnet laboral a aquel «Miguel Ángel de los humildes». Al comparecer la acongojada viuda, en compañía de su sobrino, a iniciar los trámites para cobrar la pensión, tropiezan con el primero de una innumerable serie de obstáculos: deben cumplir con la simple formalidad de añadir al expediente de solicitud el citado documento.

A partir de ese momento, un caso singular que sorprende por lo insólito se convierte en un itinerario kafkiano, en el que se encuentran empleados rigurosos en el cumplimiento de los reglamentos, formularios disímiles para todo tipo de trámites, el criollo «peloteo» de un funcionario a otro, de buró en buró, en el afán desesperado por buscar una solución al problema, y no al revés. No faltan gestiones y cuños en un departamento de «aceleración» de trámites. Todo en vano: el administrador del cementerio, burócrata por antonomasia, se niega rotundamente a aceptar el cadáver sin una orden de exhumación.

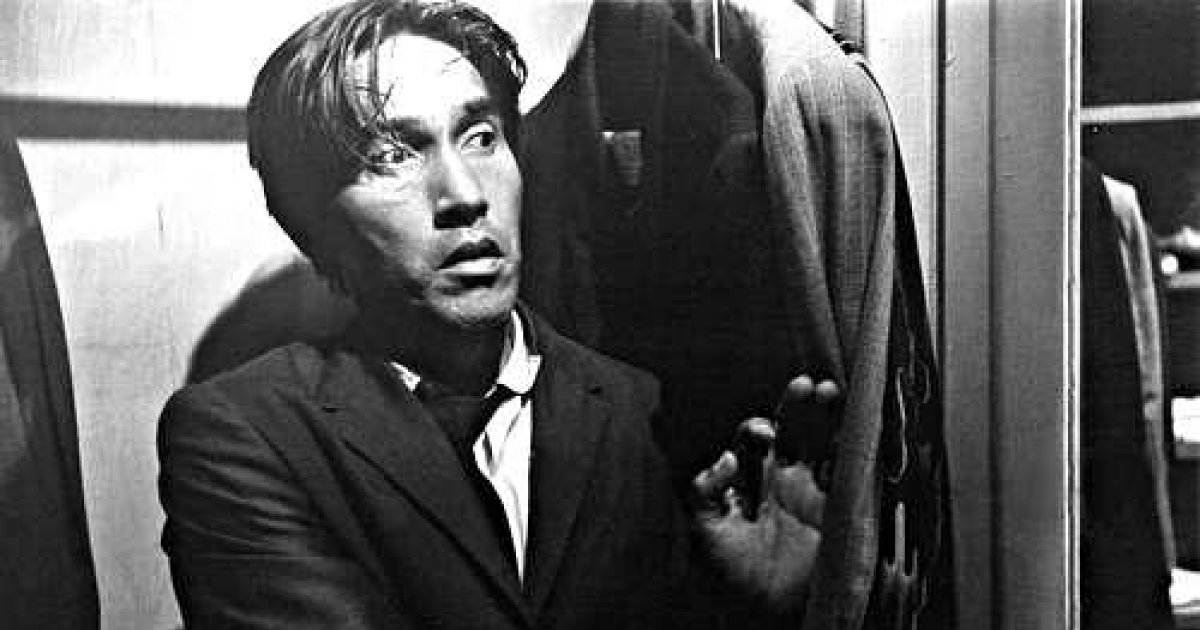

Un humor negrísimo, presente ya desde la imaginativa secuencia de créditos, desborda estas peripecias tragicómicas, con frases ingeniosas, guiños cinéfilos por doquier y secuencias de gran brillantez, como la de la exhumación ilegal nocturna. No por gusto en los agradecimientos se cita a Buster Keaton, Chaplin, Buñuel, Stan Laurel y Oliver Hardy, Ingmar Bergman, Harold Lloyd, Akira Kurosawa, Orson Welles, Elia Kazan, Jean Vigo, Marilyn Monroe… «y todos aquellos que de una manera u otra han intervenido en la industria del cine desde Lumière hasta nuestros días». El realizador incluye entre ellos a Juan Carlos Tabío, su futuro compañero de dirección en Fresa y chocolate y Guantanamera. Apela Titón a la imaginería acumulada en más de seis décadas por el séptimo arte: la comedia silente, las pesadillas buñuelianas que aquejan a Juanchín (eficazmente interpretado por Salvador Wood), el cine de animación y hasta algún cameo hitchcockiano.

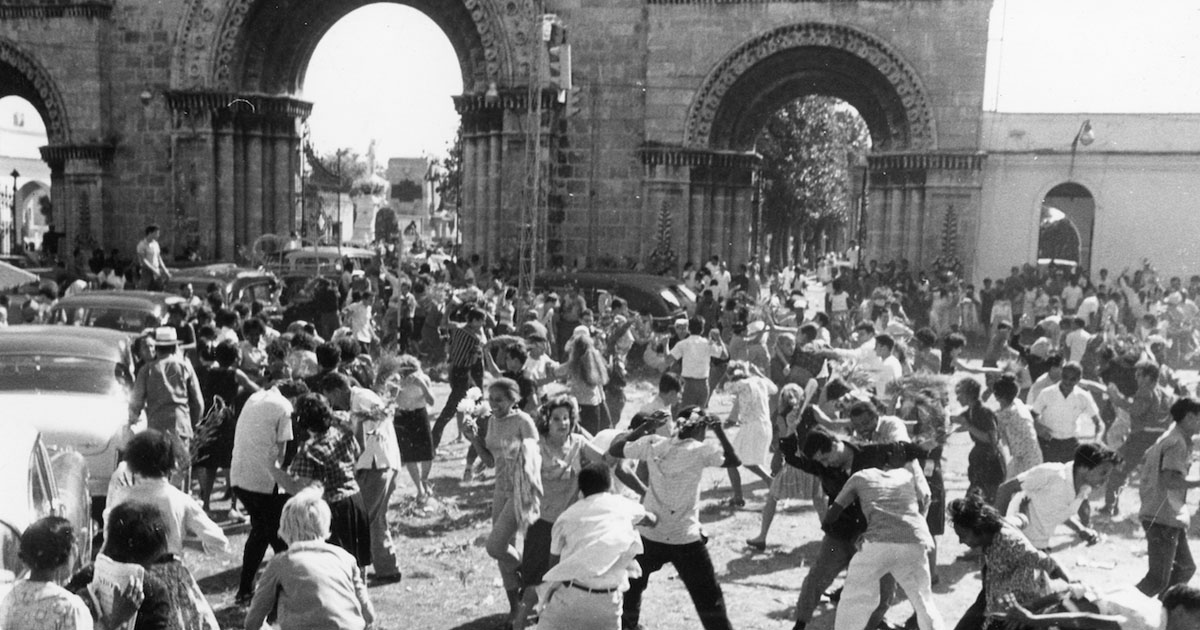

Además de contar con un colaborador eficaz como Ramón F. Suárez, que consigue una excelente fotografía, con estudiados movimientos de cámara, una esmerada iluminación y angulaciones precisas, y con el creativo compositor Leo Brouwer, supo el cineasta aprovechar la experiencia de un editor de la talla del veterano Mario González (1908-1998). La trama permitió a Mario un espléndido alarde de su maestría acumulada a lo largo de muchos años de ejercicio de la profesión, en la cinematografía mexicana en especial, ante todo en la famosa secuencia de la trifulca en la entrada del cementerio, provocada por la intransigencia del administrador en su oposición a que ocurriera el segundo entierro del tío.

Mario González solucionó en la moviola la complejidad de la escena —filmada con cinco cámaras y otros tantos asistentes de dirección— y su progresión. Sesenta y tres planos en poco más de cuatro minutos comunicaron la atmósfera in crescendo, pretendida por Titón, en homenaje a las clásicas comedias norteamericanas de «tortas de crema» en la era dorada del género. Dolientes, choferes, vecinos, empleados de la necrópolis y transeúntes se confunden en el paroxismo que sigue al destrozo del coche funerario, la banda de música que sustituye la marcha fúnebre por una deportiva más apropiada, las coronas de flores que vuelan, las tartas que se estrellan, un policía «a lo Keystone Cop» triplemente impactado en la cabeza, el perro que escapa con un hueso humano en la boca.

«Lo importante en una situación como esa, para que alcance el clímax, es que tenga un desarrollo dramático que evite la confusión —explicó el realizador—. Esas mil personas peleando tienen que tener una progresión a partir de detalles que individualicen las situaciones. Hay en medio de ese caos una serie de personajes que van teniendo un crecimiento. Constantemente regreso a los personajes en un nivel superior al de la pelea en general. También se alternan las situaciones. Lo importante es no cansar con repeticiones. Incluso se muestra un solo plano general, a pesar de que había mucho material excelente que lo reservé para el final de la escena. Realmente era un guion muy bien estructurado que no deparó sorpresas en montaje».

En el 15 Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde fue estrenada mundialmente, La muerte de un burócrata se alzó con el premio especial del jurado. Al exhibirse en las salas habaneras Payret, Trianón, Ambassador y Alameda desde el 25 de julio, la crítica nacional la encomió como «un grado más alto en el desarrollo de nuestro cine» (El Mundo), «un paso de avance a la pantalla nacional» (El Socialista) y «la mejor realización de nuestra incipiente cinematografía de largometraje» (Juventud Rebelde). «Después de este filme será más difícil ir para atrás: es una especie de emulación, y sobran los temas y modos. Son nueve rollos (89 minutos) de una hilaridad corrosiva, aunque lo mejor se concentra en la primera parte», escribió Bernardo Callejas en Granma, a propósito del estreno. Mario Rodríguez Alemán, en la revista Mujeres, concluyó: «El filme de Gutiérrez Alea contra la burocracia es uno de los mejores servicios que el cine puede hacerle a la Revolución».

Alejo Beltrán (resumen semanal de Granma), opinó: «No será todavía la gran película que el cine cubano se ha prometido, pero es un paso serio (¡coincidencia curiosa en un filme cómico!) dado en esa dirección». Un muy joven crítico, Desiderio Navarro, escribió en el periódico camagüeyano Adelante: «Gutiérrez Alea con su nuevo filme ha abierto una ruta al cine cubano futuro. No debemos olvidar su índole catártica y liberadora, principalmente por su desenlace final, ya que se burla, ataca y finalmente destruye a uno de nuestros posibles enemigos». Los críticos cubanos lo incluyeron en su selección anual de los estrenos más notorios.

Para el italiano Aggeo Savioli, el desprejuiciado tributo a la tradición del viejo e ilustre cine cómico era puesto «al servicio de una causa sagrada, la cual tiene, en los países socialistas, un particular fundamento crítico». El británico David Robinson definió a Titón como un cineasta «que sabe hacer locuras», pero lo asombroso es «la destreza con que incorpora todas las influencias en un todo único y logrado. Es, sin duda, el primer director, en los últimos cuarenta años, que haya podido presentar de nuevo en gran escala los pasteles de crema y los porrazos». El nicaragüense Franklin Caldera precisó: «Es el filme latinoamericano más libre, artísticamente hablando, que yo recuerdo». Sin embargo, el criterio de Norma McLaine en After Dark (Nueva York, 1978) sintetiza, a nuestro juicio, el mayor mérito de esta película, que por su lozanía parece haber sido filmada hoy mismo: «Es una aguda sátira que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio».

Realizado entre Cumbite y esa pieza magistral que es Memorias del subdesarrollo, La muerte de un burócrata ha suscitado acercamientos críticos de todo tipo, y las implicaciones de su tema continuaron provocando al realizador, irritado —según el ensayista Ambrosio Fornet— por el hecho «de que la muerte de un burócrata no afecta para nada la salud de la burocracia». Lo retomaría en Guantanamera (1995) para vapulearlo desde una óptica diferente, por medio de otro hilarante trayecto de un extremo a otro de la isla, aunque sin el nivel de logros admirado en La muerte de un burócrata, el primer título verdaderamente importante en la filmografía del director.

Incluso después de muerto, el propio Titón no escapa a las travesuras del fantasma de la burocracia. Un paquete remitido expresamente desde Madrid con destino a La Habana con un grupo de ejemplares de la primera edición española del libro Volver sobre mis pasos, compilación de cartas y textos del cineasta a cargo de su viuda, la actriz Mirtha Ibarra, fue a parar a Lima, Perú. Tras ser recuperado luego de agobiantes reclamaciones, por regulaciones aduanales el ICAIC no pudo retirar el envío del aeropuerto. Allí permaneció durante varias semanas, y al cabo de incontables trámites, llamadas telefónicas, papeleo… y con la intervención providencial de un funcionario, felizmente el libro pudo ser presentado por primera vez a los lectores cubanos.