Y las comedias comienzan a escasear

Y si bien Cremata, Díaz Torres y Tabío lograron realizar un conjunto apreciable de comedias durante la primera década del siglo XXI, a finales de la segunda década se vivencia una crisis o vacío en la sucesión de la comedia cubana. Pueden enumerarse diversas causas del eclipse, pero entre otras, figuran estas cuatro: los decesos de algunos de los comediógrafos más notorios, como Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío y Daniel Díaz Torres; el arribo a la realización de un conjunto de jóvenes poco interesados en un género cuya tipología resulta muy útil para impresionar las taquillas, pero nada proclive a conquistar festivales internacionales; el superior calado artístico que críticos y especialistas le atribuyen al drama social, a la pieza trágica de autor y al melodrama profundo; además de sólidos prejuicios tendientes a etiquetar el género con epítetos como «populista», «banal», «pintoresquista» y juego ocioso con los arquetipos más sobados de lo idiosincrático.

Si me refiero a que últimamente hemos estado cada vez más carentes de comedias[1], es que asumo dominante la inclinación por otros géneros, o la preferencia por el tono melancólico o ensimismado, por ejemplo, en filmes tan recientes como El viaje extraordinario de Celeste García (2018), ópera prima de Arturo Infante; Sergio y Serguéi (2017), tercer largometraje de Ernesto Daranas luego de las exitosas Los dioses rotos y Conducta, o El techo (2016), ópera prima de Patricia Ramos. En estas tres producciones, el humor puede verse como ingredienteornamental y gentil, en lugar de ocupar las funciones de mecanismo narrativo, tipológico y estético con carácter totalizador y concluyente. Me explico:

El viaje extraordinario de Celeste García privilegia los códigos del cine fantástico o de ciencia ficción y de aventuras, además del tratamiento medularmente melodramático del personaje principal, a cargo de la actriz María Isabel Díaz, porque Celeste es la pobre víctima, la ingenua del melodrama, más que la boba ridiculizada mediante el humor. El hálito cómico aparece sobre todo entre los personajes secundarios, como la casquivana que interpreta Yerlín Pérez, prosaica, sexualizada y muy flexible; la necia intransigente, jefa del campamento, que interpretó Verónica Díaz; la funcionaria pícara y también acomodaticia de Daisy Quintana; y el aparatoso gay, veterano cantante de tangos de Néstor Jiménez, que significa la adaptación a los tiempos actuales del arquetipo del loco o el bobo del teatro vernáculo. Y aunque a cada uno de estos personajes les toca al menos un momento cómico, el conjunto de gags apenas alcanza para convertir el filme en una comedia, pues predomina un tono taciturno que a lo sumo le confiere la etiqueta de dramedia, es decir, drama con algunos momentos cómicos.

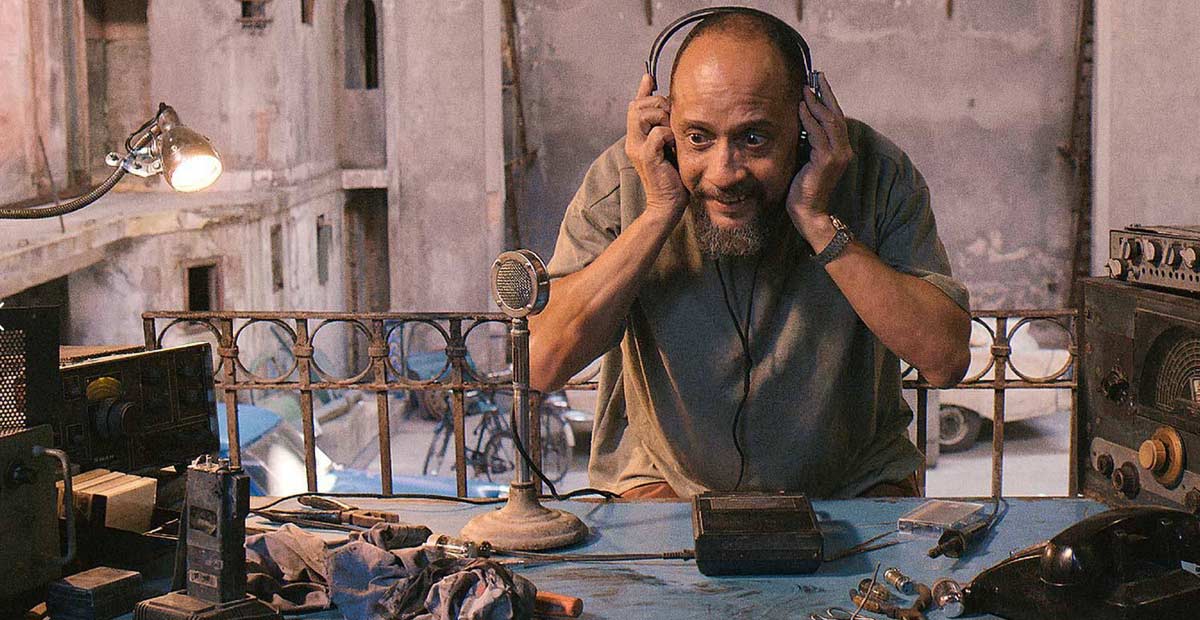

Farsa histórica de subrayados reflexivos y melancólicos, Sergio y Serguéi pudiera ser otro de los filmes recientes que se aproxima al humor, pero en este caso las inflexiones hacia el humor negro y la sátira se concentran en torno al personaje de Mario Guerra, y además se adopta un tono nostálgico, e incluso trágico, para referenciar la época del período especial (tono que se explicita a partir de la voz en off de la niña que rememora toda la historia). La carga de gravedad y solemnidad se acrecienta cuando las escasas raciones de caricatura y chanza ceden el lugar al discurso dominante sobre la permanencia de ciertos valores, como la amistad y la solidaridad. Y esta tesis aparece vehiculada a través de los dos protagonistas, el cubano vapuleado por las circunstancias que interpreta Tomás Cao y el cosmonauta soviético de Héctor Noas, igual de sufrido y desorientado. En semejante espacio dramático quedan pocos resquicios para la risa, de modo que Sergio y Serguéi también se insertaría dentro de la dramedia, singularizada por Daranas a través del aire retro y la reflexión sobre el destino de la isla.

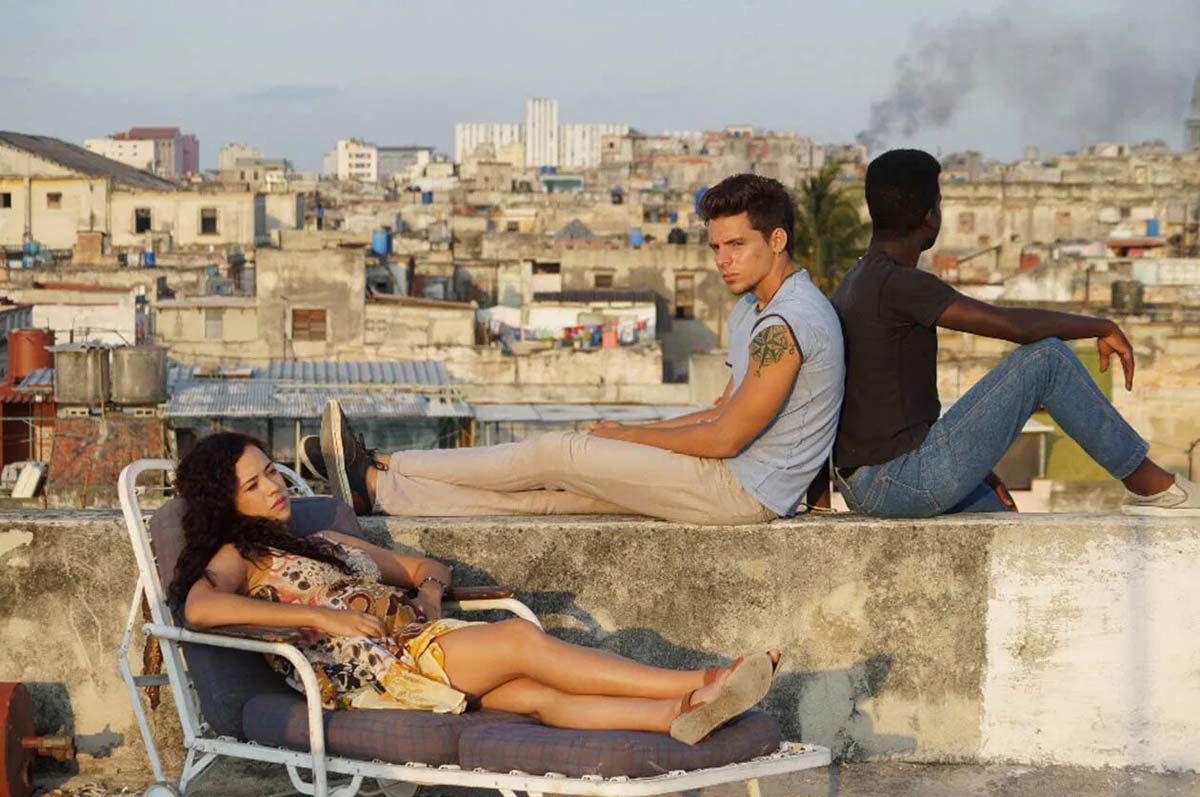

Tampoco se puede catalogar El techo como comedia, a pesar de su tono fresco y distendido, y de cierta proliferación de gags verbales y visuales, porque en la narración predomina más bien el semitono, el equilibrio entre situaciones humorísticas y dramáticas, todas ellas tendientes a retratar, sin algún viso humorístico, rutinas y abulias, o la preocupación sobre el presente y el futuro de los más jóvenes, porque si bien alguno de los protagonistas se comporta como «el vivo» (Jonathan Navarro), otro encaja más bien en el arquetipo de «el bobo» (Enmanuel Galbán) y la tercera vendría a ser «la sata» (Andrea Doimeadiós), los tres personaje rebasan con mucho tales modelos para insertarse en conflictos de mayor envergadura, generados por la ausencia parental y el arribo a la adultez, y en la búsqueda de otros horizontes profesionales y espirituales. A través de este trío protagónico, Patricia Ramos y sus colaboradores trasmiten sus inquietudes sobre lo que somos los cubanos, o habaneros, y todo ello se muestra distante del folclorismo y las generalizaciones extremas, pues ellos solo aspiran a crecer, viajar, vivir mejor, amar y ser amados, sacar a sus familias de la precariedad, sentirse a gusto en el barrio donde nacieron y crecieron, y tales objetos de deseo se vinculan mucho más con el drama aspiracional que con la comedia de costumbres.

Por este camino, una vez que se revisan los contenidos ciertamente humorísticos de El viaje extraordinario, Sergio y Serguéi y El techo llegamos a la conclusión de que las últimas comedias «puras» del cine cubano, concebidas para provocar las sonrisas del público, y mayormente distanciadas de los módulos narrativos inherentes a otros géneros, fueron Boccaccerías habaneras (2013), de Arturo Sotto; Se vende (2012), de Jorge Perugorría; La película de Ana (2012), de Daniel Díaz Torres; y Juan de los Muertos (2011), de Alejandro Brugués.

Según Aristóteles, en su antiquísima teoría sobre la comedia, entre los principios básicos de la comedia se cuenta el hecho de que debe tratar sobre lo imposible e inconsecuente, cosas contrarias a las esperadas, personajes vulgares y bajos, asuntos inútiles e intrascendentes, razonamientos discontinuos y reiterados, además de los defectos físicos y morales, y el llamado innuendo, o carácter fantástico que diferencia el humor de la diatriba enconada. Boccaccerías habaneras cumple a pie juntilla con varios de los anteriores preceptos teóricos aristotélicos, además de apropiarse de la estructura de ese otro clásico literario del humor que es el Decamerón, en tanto la trama central presenta a un escritor en cuya casa se dan cita un grupo de cuenteros y cuenteras para venderle sus historias, inventadas o reales. «Los primos», «No te lo vas a creer» y «Una historia del tabaco» se titulan las tres historias acopiadas por el escritor, y en las tres destaca la deconstrucción del machista tropical, «el vivo», en sus variantes de chulo, guapo, bicho y bárbaro, que aquí se muestran indecisos y torpes, cuando no mendaces, hipócritas, miserables o dubitativos. Mientras tanto, los personajes femeninos exceden el paradigma de la casquivana, y son descritos como asertivos, pragmáticos, liberales, capaces de conseguir lo que quieren y dominar su entorno.

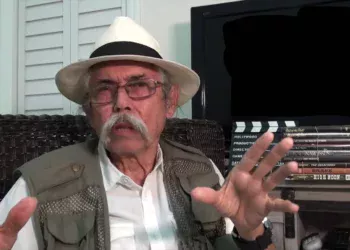

Si algo conserva intacto Arturo Sotto a lo largo de una carrera que se inicia en la segunda mitad de los años noventa (recordar los fuertes subrayados tragicómicos, absurdos y surrealistas de Amor vertical) es el interés por que cada nueva obra devenga palimpsesto de citas y homenajes. Boccaccerías habaneras opta por el desenfado y la naturalidad para incorporar a su discurso humorístico referencias a la comedia costumbrista cubana de corte filial, estilo Contigo pan y cebolla o Aire frío (en «Los primos»), o al cine italiano de los años sesenta, sin olvidar el diseño de momentos auténticamente cómicos, como la hilarante composición de Omar Franco en el papel de un camionero latoso o la oportunidad que se le confiere a Yerlín Pérez de volver a demostrar que se encuentra entre las mejores comediantas de este país.

Más tendiente a la comedia negra, con momentos de absurdo y amargos comentarios sobre el presente, Se vende significa la tercera prueba de Perugorría en la ficción, luego de la codirección con Vladimir Cruz en Afinidades (2010) y de aquel juguete cómico y semidocumental llamado Amor crónico (2012). Los conflictos principales y la propuesta temática de mayor calado ético en Se vende aparecen implícitos en el mismo título: en Cuba hay gente dispuesta, con tal de sobrevivir, a vender hasta los huesos de los antepasados. La historia comienza con una escena muy buena: el diálogo en el cementerio (intercambio verbal que resulta finalmente el mejor de la película) entre la joven protagonista y su madre difunta, que le aconseja vender la bóveda. A partir de este inicio, concebido como todo lo demás, desde el prisma de la caricatura deformante y exagerada, el filme insiste en la preocupación por los excesos del cambalache y la candonga, al tiempo que ilustra un entorno totalmente amargo y desencantado, en la línea de antecesoras como Alicia en el pueblo de Maravillas, Guantanamera o Amor vertical.

A través del cubanísimo choteo, que el actor-director declara heredar de Tomás Gutiérrez Alea (La muerte de un burócrata, Los sobrevivientes) o Juan Carlos Tabío (Plaff…, El cuerno de la abundancia), el filme refleja el tejido sociológico y cultural cubano de esos años, con una entrega total de la anécdota al chiste grueso que expresa lo coyuntural y fortuito, lo circunstancial e instantáneo, sin aportar demasiadas luces a la comprensión. Nuevamente los protagonistas, dos jóvenes enamorados, están exentos de las características tipológicas de la comedia, o lo que es lo mismo: ninguno de los dos da gracia, y entonces se supone que todo el humorismo recae en las situaciones o en el desempeño de los actores secundarios. Las primeras funcionan, a veces (recuerdo a la protagonista leyendo la mano del agente de la ley, por ejemplo), y los papeles secundarios logran conferirle frescura y espontaneidad al conjunto, por más que la convocatoria a numerosos actores para desempeñar papeles minúsculos se ha convertido en una solución manida para enriquecer las sugerencias del cine cubano más reciente. Entre los papeles secundarios más eficaces desde el punto de vista del humor están los dos necios intransigentes: la madre hipercrítica que regresa desde el más allá a incentivar el espíritu comercial de la hija, y el padre esquemático que cuando se muere se convierte en momia reminiscente de ciertas estatuas de Lenin; además, hay varios pícaros, como la amiga vendutera y casquivana (Yuliet Cruz) o el administrador del cementerio que interpreta Raúl Pomares, a medias entre el pícaro resultón y el necio intransigente.

Sin embargo, la consagración del pastiche cómico posmoderno ocurrió en el cine cubano del siglo XXI a través de Juan de los Muertos, imitación paródica del cine de horror con zombis, combinada con la zona más absurda de las comedias costumbristas cubanas, estilo Alicia en el pueblo de Maravillas y Plaff, o demasiado miedo a la vida, sin olvidar los signos del tradicional choteo a nuestra idiosincrasia, presentes, por ejemplo, en Vampiros en La Habana (1985). Básicamente se presenta un grupo de héroes-pícaros que se dedican a aniquilar las huestes de necios, bobos, torpes, feos y pobres, devenidos muertos vivientes. En una narrativa colmada de alusiones a lo que se considera otro y uno, centro y margen, en dicotomías que parecieran vaticinar el futuro estrechamente distópico de la isla, Juan de los Muertos adquiere su mayor trascendencia cuando se burla, y al mismo tiempo glorifica, el espíritu flexible y acomodaticio de los cubanos. Para ilustrarlo, al final del filme dice Juan: «Sobreviví al Mariel, sobreviví a Angola, sobreviví al período especial y a la cosa esta que vino después. A mí, tú me das un filo y yo me las arreglo».

A partir del análisis de los nexos tipológicos y otros códigos narrativos que unen a las comedias cubanas de todos los tiempos, solo pretendo insistir en el aporte imprescindible de este tipo de películas a nuestra cultura audiovisual, artística, así como rememorar sus valores precisamente en esta etapa de sequía, en los albores de la tercera década del siglo XXI, cuando subsisten opiniones prejuiciosas sobre el cariz supuestamente accesorio, o intrascendente, de filmes que nos revelaron, desde la chanza, la complejidad de un tejido social que acepta como naturales las situaciones más disparatadas.

- Lee La comedia que se nos va: compendio cronológico (I)

- Lee La comedia que se nos va: compendio cronológico (II)

[1] En este texto obviamente nos referimos solo a los largometrajes de ficción, puesto que el análisis del humor presente en los cortometrajes, los documentales satíricos o la animación cambiaría sustancialmente estas apreciaciones. Y aunque queda fuera de los límites de este trabajo, debe recordarse el sistemático aporte de Eduardo del Llano con la serie de los Nicanor, que concluyó, al parecer, en 2019, con el episodio número 15, titulado Dos veteranos, luego de entregarnos obras muy notables como Brainstorm (2009) y Épica (2015). Tampoco se incluyen los cortos realizados por Juan Carlos Cremata de la serie Crematorio.