«Cuando pienso en Ford, yo siento el olor de las barracas, de los caballos, de la pólvora. Visualizo en silenciosas e interminables llanuras la interminable caravana de sus héroes. Pero, sobre todo, siento un hombre a quien gustaron las películas, quien vivió por el cine, quien creó más allá de sus películas un cuento de hadas para vivirlo por sí mismo, una morada en la cual vivir con alegre espontaneidad el entretenimiento y la pasión». Fue el genial cineasta italiano Federico Fellini quien habló así sobre John Ford (1894-1973), hijo de emigrantes irlandeses nacido en Cape Elizabeth (Maine), con el nombre de Sean Aloysius O’Fearna. Nadie puede disputar la estatura de Ford como uno de los grandes directores de la historia del cine —no solo del norteamericano— a la cual legó no pocos clásicos.

Por mucho tiempo los críticos de su país lo tildaron de hábil artesano en la maquinaria de Hollywood, que apenas lo reconoció profesionalmente. Fueron los críticos europeos, como en otros casos, quienes elevaron a Ford al sitial que le correspondía por derecho propio y lo reubicaron del estatus de artesano al de autor. John Ford posee una filmografía próxima a las ciento cincuenta películas, de las cuales cuarenta fueron realizadas en el período silente, y sesenta son conceptuadas como genuinas crónicas de la historia norteamericana, desde la Guerra de Independencia (Drums Along the Mohawk, 1939) o el período que antecedió a la Guerra de Secesión (Young Mr. Lincoln, 1939) hasta la Segunda Guerra Mundial (They Where Expendable, 1945), sin que falte el retrato de la depresión de los años treinta (The Grapes of Wrath, 1940). «Ningún director estadounidense ha recorrido tanto el paisaje del pasado de Estados Unidos —precisó Andrew Sarris—, los mundos de Lincoln, Lee, Twain, O’Neill; las tres grandes guerras, las migraciones al oeste y las trasatlánticas, los indios sin caballo del valle del Mohawk y las caballerías siux y apaches del oeste».

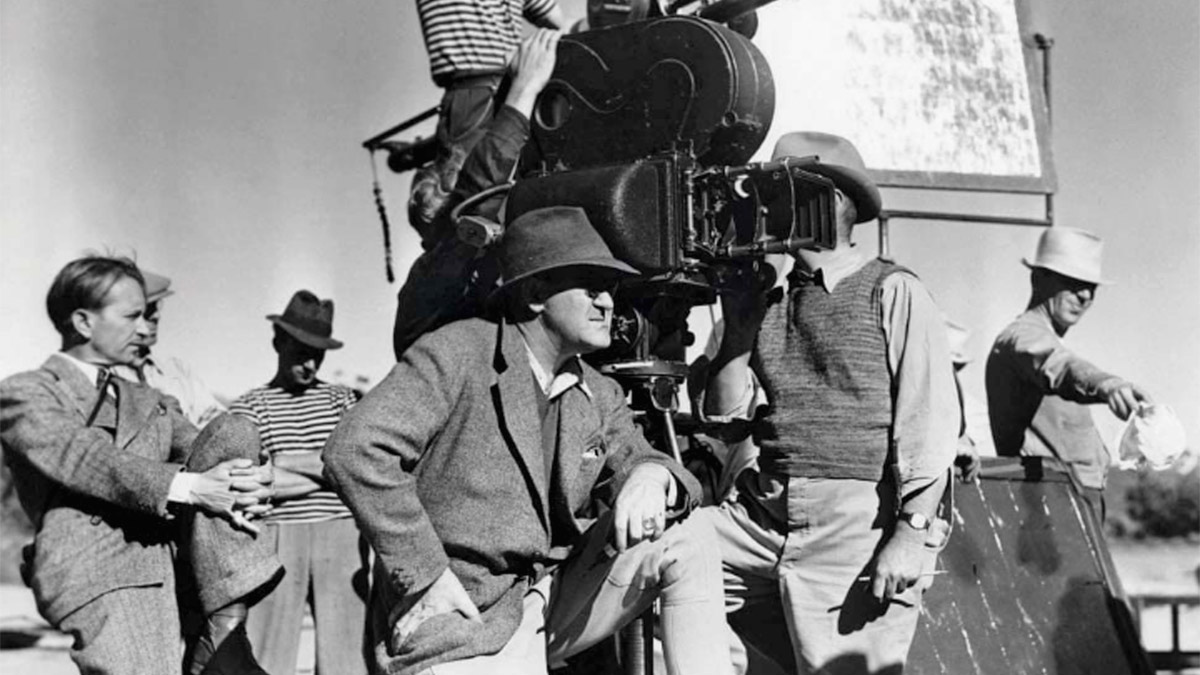

Según Peter Bogdanovich, quien consiguió una excelente entrevista con el director, algo a lo cual era reacio Ford, este no proyectaba una secuencia sobre el papel: sabía exactamente cómo encajaría cada plano con el siguiente y también, de un vistazo, sabía dónde debía estar la cámara (imagen que a Ford le gustaba fomentar). Lo que otorgaba unidad a su trabajo era la singular visión poética con que veía todo en la vida, y parte de su genio radicaba en que también podía comunicar la significación del hombre en su sentido más amplio. «El tema que más a menudo se repite en él es la derrota, el fracaso —escribió Bogdanovich—: la tragedia que representa, pero también la especial gloria que lleva inherente».

Durante sus seis décadas como director, Ford abordó gran variedad de géneros: dramas históricos y familiares, cine bélico o de aventuras, comedias, películas gansteriles…, pero cimentó su sólida reputación con sus decisivos aportes a la mitología del wéstern: contribuyó en grado sumo con su fabulosa aureola y sus disímiles acercamientos a la colonización y a las pugnas con los indios en varias obras maestras del género: Stagecoach (1939), Fort Apache (1948), She Wore a Yellow Ribbon (1949), Wagon Master (1950), Rio Grande (1950) y The Searchers (1956). Ford pudo explorar todos aquellos temas, ideas y personajes que le interesaban como artista, insertados en un paisaje mitológico y un mundo de metáforas que reflejan elementos vitales de la saga de Norteamérica. El oeste era para él «una forma de hacer cine tan extensa como el Monument Valley que tantas veces he fotografiado», afirmó.

Los estudiosos de la obra fordiana apuntan como una de sus grandes virtudes su sentido para lograr el equilibro entre la epopeya y el intimismo. En medio de la magnificencia del entorno natural que evitaba reproducir en estudio, sus protagonistas viven sus pequeñas grandes historias. Sobre este rasgo capital, declaró Bogdanovich: «Lo que Ford sabe hacer mejor que ningún otro director del mundo es crear un cuadro épico y, sin embargo, meter en él a personas con caracteres del mismo tamaño y la misma importancia, por humildes que sean». Mientras más local se es más universal, es un principio que unos atribuyen a Tolstói y otros al humanista Jean Renoir, con quien con frecuencia ha sido comparado John Ford, que lo admiraba al extremo de valorar la posibilidad de rodar un remake de La gran ilusión.

Descubrir la potencia que podía conferir un hasta entonces subvalorado John Wayne condujo a Ford a dejarlo cabalgar su diligencia o registrar su silueta en el marco de una puerta en el memorable plano final de The Searchers. Aunque trabajó con intérpretes de la talla de Henry Fonda o James Stewart, fue Wayne su actor fetiche y fiel cómplice de sus peripecias detrás de las cámaras.

Nunca sus películas transgredieron ese férreo código de honor masculino, dominado por la lealtad y el sacrificio, que le valieron acusaciones de ser un director misógino y racista por su visión de los indios y de los negros. La trilogía que rodó en el otoño de su carrera, entre 1960 y 1964 (Sergeant Rutledge, Seven Women y Cheyenne Autumn), reveló su capacidad para negar esas acusaciones y subrayar que sus simpatías siempre estuvieron «con el de fuera, con el desposeído», a criterio de Bogdanovich. A propósito de Sergeant Rutledge (El sargento negro), que le gustaba mucho a su realizador, expresó John Huston: «El grande, el viejo maestro, hace hoy filmes sin importancia, pero en cada uno de ellos hay siempre un momento que revela su estatura».

Siempre mantuvo una postura digna en lo personal, aunque su personalidad y su obra están llenas de ambigüedades. En el Hollywood convulso de la posguerra, algunos optaron por «olvidar» que Ford, al salir en defensa del cineasta Joseph L. Mankiewicz frente a Cecil B. DeMille, líder de un sector de la Liga de Directores, que lo acusó de rojo, se levantó en una larga reunión y se presentó: «Me llamo John Ford. Hago películas del oeste». Elogió a DeMille como cineasta, pero censuró su actitud y solicitó un voto de confianza para Mankiewicz, además de firmar junto a Wyler, Bogart y Huston un documento en contra de los abusos cometidos por la cruzada anticomunista en los predios de la meca del cine emprendida por el inquisidor McCarthy.

«Su postura liberal —concluye Francisco Javier Urkijo en su excelente libro monográfico sobre el cineasta— le valió a Ford para revigorizar sus sempiternos enfrentamientos con los productores, y quizá todo ello fuera determinante para que el realizador se replegara más aún a sus universos personales, cada vez más considerados como inimitables: el wéstern, los relatos sencillos sobre la América interior en sus albores y la primera mitad de este siglo y sus ensoñaciones sobre una Irlanda imposible».

Interrogado Orson Welles en 1967 por Playboy acerca de sus directores norteamericanos preferidos, respondió: «Los viejos maestros. Quiero decir, John Ford, John Ford y John Ford. Cuando Ford trabaja bien se siente que la película se ha movido y ha respirado en un mundo real». Para el realizador de El ciudadano Kane, Ford era un poeta y un comediante. Algunos atribuyen incluso cierta sensibilidad shakespereana a la destreza de Ford para transitar con idéntica maestría del drama intenso a la comedia.

El reputado crítico James Monaco calificó Rio Grande como «un excelente relato pos-Guerra Civil con romance, humor y música, y una de sus grandes realizaciones». Nunca es ocioso rememorar la impronta de este legendario director para que la conozcan los cinéfilos de hoy. Es imposible admirar las dimensiones de sus grandes planos generales en la pantalla de un teléfono o de una computadora. Ojalá unos lo descubran, y para otros signifiquen un hallazgo los incuestionables méritos de John Ford, laureado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en 1973 con su máxima distinción: el primer Life Achievement Award, a pocos meses de que este almirante de la reserva naval en activo desapareciera físicamente.

Cuenta el escritor y periodista valenciano Manuel Vicent una famosa anécdota ocurrida en 1956, cuando el Comité de Actividades Antiestadounidenses, presidido por el senador Joe McCarthy, lo citó para declarar en la abarrotada sala del Congreso. Mientras a otras figuras de Hollywood, temerosas de perder su estatus, le flaquearon las piernas, y se convirtieron en delatores de sus colegas, Ford, de pie ante el estrado, tras mirar su reloj, expresó a los miembros de la comisión: «Tienen ustedes media hora para preguntar lo que quieran. A las diez empiezo el rodaje»[1].

[1] Manuel Vicent: «Arthur Miller: La conciencia del sueño americano». En: Póquer de ases, Editorial Alfaguara, Madrid, 2009, p. 27.