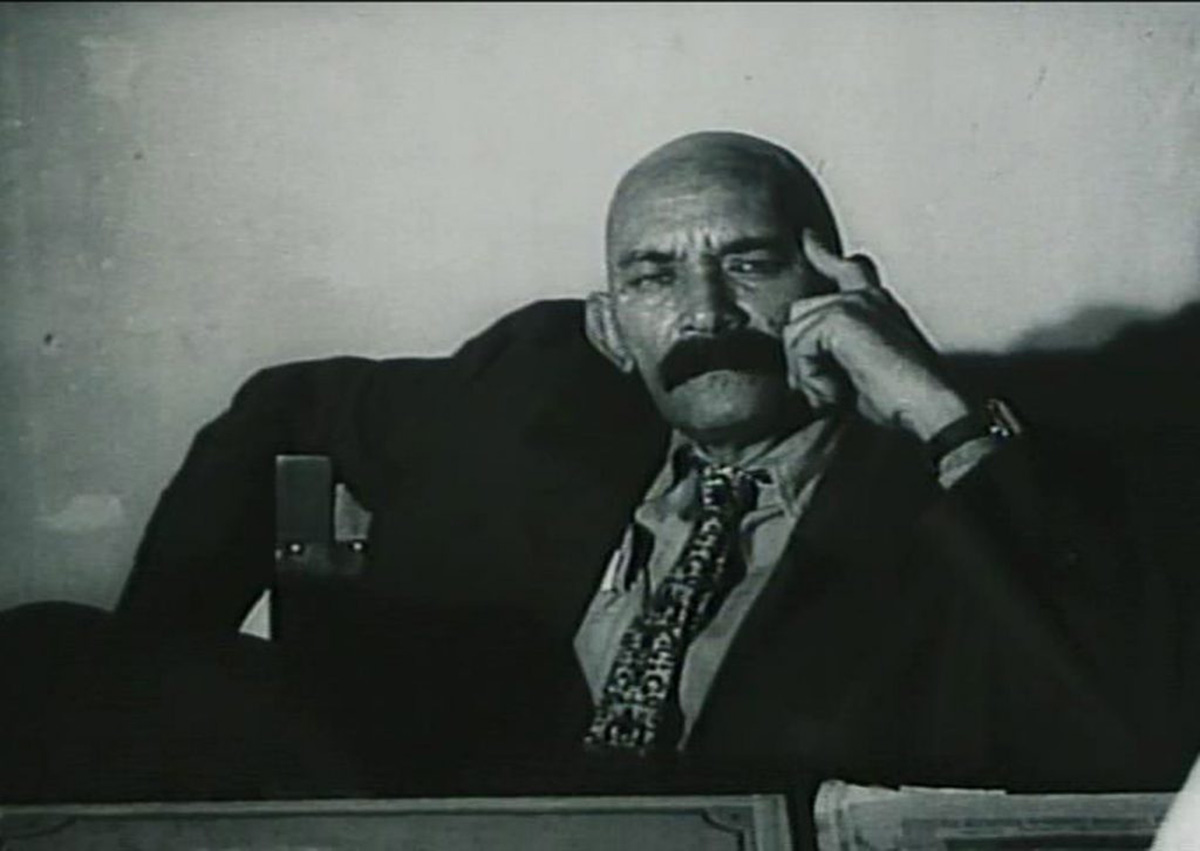

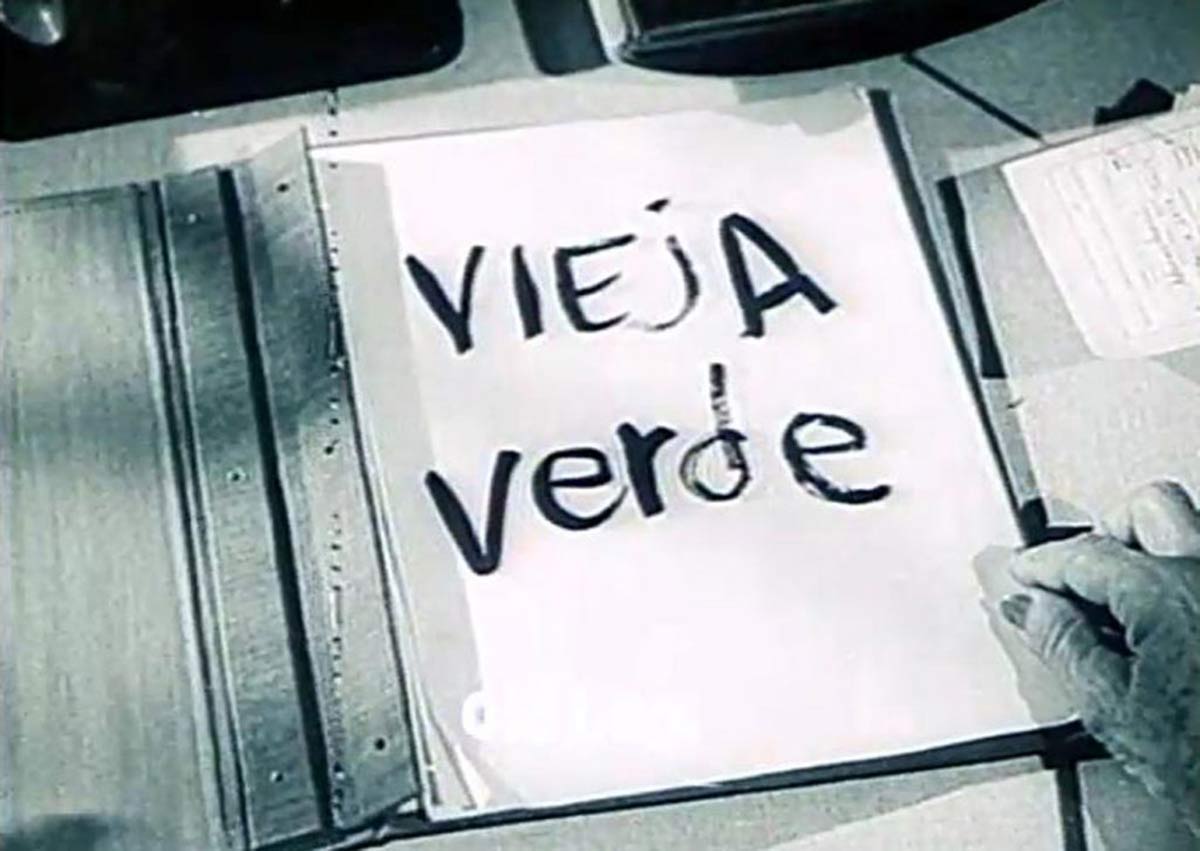

La elección estética fue mostrar. Para demostrar, el periodismo. Eludimos la falsa ilusión de resolver en la pantalla conflictos que en la realidad carecían de soluciones; más que responder, preguntábamos. Defendíamos el abordaje de complejos asuntos que no se llevaban a la pantalla, ya fuese por inhibición responsable (autocensura), por prejuicio o por censura. Con todo el énfasis posible nos importaba el país y defendíamos la necesidad de mostrarlo. Creíamos que la libertad formal fue casi de raíz sagrada para emancipar el cine de las riendas de la abulia y de la falta de audacia, según nuestros sinceros, aunque no pocas veces absolutos, pareceres veinteañeros.

Aunque como espectadores, los mutiladorestenían derecho a hacer sus lecturas, nos miraron con suspicacia, reduciéndonos a una partida de hipercríticos, contestatarios y buscadores de la desestabilización. Pero hubo agradecidas concesiones, de manera que algún corto del Taller de Cine de la AHS fue exhibido junto a un thriller sudamericano en el agujero negro de una sala vacía.

Entonces no nos quedó otra opción que inventar un espacio para que se vieran nuestros filmes: las Muestras de Cine Joven, auspiciadas por la AHS y la UJC, primero en la sala de teatro de Bellas Artes y luego en el cine La Rampa. Luego establecimos circuitos alternativos de exhibición en festivales, instituciones culturales, y hasta muestras en el exterior. A pesar de la pelea, éramos felices, vivíamos para Cuba y solamente existía el peso cubano. Quiere decir que con una pizza que costaba un peso y veinte centavos teníamos gasolina para rato.

Con absoluta sinceridad sostengo, y no lo escribo solamente por mí, que pocos funcionarios entendieron que no podíamos ver la realidad con otros ojos que no fueran los de la honesta libertad que emanaba de nuestro tiempo, aunque en su búsqueda desembocáramos en el error y en la impericia. No se podían esperar miradas complacientes de quienes nos parecíamos más a ese tiempo que a nuestros padres.

Fueron los años del inicio del derrumbe del socialismo en los países de Europa del Este, mientras miles de cubanos combatían en Angola, incluidos muchos de los jóvenes fotógrafos miembros del Taller: Rigoberto Senarega, Rafael Solís, Alejandro Pérez, y se vislumbraba la muerte del apartheid en Sudáfrica.

En la cultura artística se dio la llegada sincrónica, desde todas las manifestaciones, del baby boom de los años sesenta. Es decir, de la primera generación nacida y crecida dentro de la revolución, y cuyas propuestas estéticas comenzaron a originar no pocos encontronazos con la aplicación de la política cultural, ejecutada por no pocos funcionarios a los que le podía provocar escozor la lectura de El socialismo y el hombre en Cuba, del Che.

Con los artistas plásticos a la vanguardia, seguidos por teatristas, bailarines, poetas, escritores, músicos, realizadores de radio y televisión, y nosotros, los cineastas del Taller de Cine de la AHS (integrado por el ICAIC, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y los estudios cinematográficos de las Fuerzas Armadas, de la Televisión y del Ministerio de Educación), nunca antes en Cuba el experimento y la transgresión artística —y el escándalo— realizado por jóvenes creció tanto. Vivíamos la página inédita de un libro que en algún momento habrá que escribir por justicia con la cultura artística cubana. Con la excepción de los años sesenta, afirmo que nunca antes el socialismo cubano estuvo en condiciones de ofrecer a la izquierda mundial, en términos de creación artística, una experiencia renovadora, osada, revolucionaria.

El Taller de Cine espigó en aquel espacio. No pocos filmes de la industria pienso que rezumaron parte de aquel espíritu fecundo y creativo. La mirada de Orlando Rojas en Papeles Secundarios, de Daniel Díaz Torres en Alicia en el Pueblo de Maravillas o de Fernando en Madagascar, entre otros, mucho le debe a aquel contagioso maremágnum activador de nuevas resonancias del que no es posible soslayar a la Escuela Internacional de Cine y Televisión con Oscuros rinocerontes enjaulados, de Juan Carlos Cremata; Muy bien, de Aarón Yelín; ¡Ah!, la primavera, de Manuel A. Rodríguez; y Talco para lo negro, de Arturo Sotto, entre otros cortos y mediometrajes.

Después de asumir estas responsabilidades, ya los implicados no podíamos ser los mismos. Sin embargo, el gran desafío era si una vez insertados en la industria seríamos capaces de mantener la inspiración de aquel cine del placer.

Inesperadamente, la horrible crisis económica de los años noventa silenció tensiones y sintonías. También la suspicaz lupa de la burocracia, que no dejó que la natural dinámica de la vida decantara aquel movimiento. Aunque remisos a renunciar a la expresión cinematográfica, al debate y al diálogo, el ajetreo artístico se tornó insostenible económicamente y se impuso sobrevivir.

Unos, emigraron. Otros, se quedaron. Aquellos, regresan. Alejados del cine, no pocos establecieron su identidad cubana en Nueva York, Caracas, Madrid, Ciudad de México, París o Toronto, convertidos hoy en hombres y mujeres cincuentones, que mientras toman un café, meditan una y otra vez en los años finales de la década de los ochenta. Unos, desde el triunfo y la duda. Aquellos, desde la ilusión. Otros, desde el dolor. Probablemente nostálgicos, todos vamos por ahí. Definitivamente marcados por una utopía artística, contradictoria y liberadora, que quedó trunca por las circunstancias y las coyunturas.

¿Qué quedó? Algo muy bien conquistado, la permanencia dentro del cine, en mi caso, el cubano, en el que todavía me debato entre el deber y el placer, pues pocas veces en mi vida me habré expresado con mayor libertad que en aquellos años creativos dentro del Taller de Cine de la AHS, justamente porque mis alas, a la par que volar desesperadamente, también querían borrar límites.