En 1987, un grupo de jóvenes trabajábamos en el ICAIC en dos cinematografías. Como asistentes de dirección, de cámara, edición, sonido y producción para el cine del deber,el que nos reportaba salario, sentido de pertenencia, conocimientos, profesionalismo y la vivencia de una estética cinematográfica, que en su generalidad negábamos, por lo que debíamos matarla fuera del horario de trabajo, en las noches, o los domingos, cuando realizábamos el otro cine, el del placer.Aunque en algunos filmes donde trabajamos como asistentes pudieron coincidir placer y deber,naturalmente que fueron el resultado del trabajo de directores que aún hoy continúan siendo interesantes.

El cine del placer era la libertad. La mínima dosis que necesitábamos para creernos cineastas. Fueron los años en que en un pedacito de la calle 23 —la burocracia le llamó «el muro de las lamentaciones»—no alcanzaba el sol para hablar y hablar de cine. Sobre todo del que matábamos y que contradictoriamente más amábamos: el cine cubano.

La industria en aquellos años era lenta en el estratégico asunto de promover a los cineastas. Un joven asistente con inquietudes en la dirección debía esperar a ser primer asistente, luego director de documentales y por último director de largometrajes de ficción. Como promedio, rodaba su ópera prima a los cuarenta años, o más, como sucedió.

Una parte de nosotros, los que en los ochenta entramos a la industria, traíamos una formación como cineastas aficionados. No había escuela de cine y llegamos con las obvias lagunas cognoscitivas de todo comienzo, pero con una inequívoca elección de nuestros intereses artísticos, más la apasionada voluntad de seguir expresándonos a ultranza, dentro o al margen de la industria. Lo nunca imaginado fue cómo la realidad se impuso, es decir: al margen, pero dentrode la industria. Algo insólito e irrepetible hasta donde conozco.

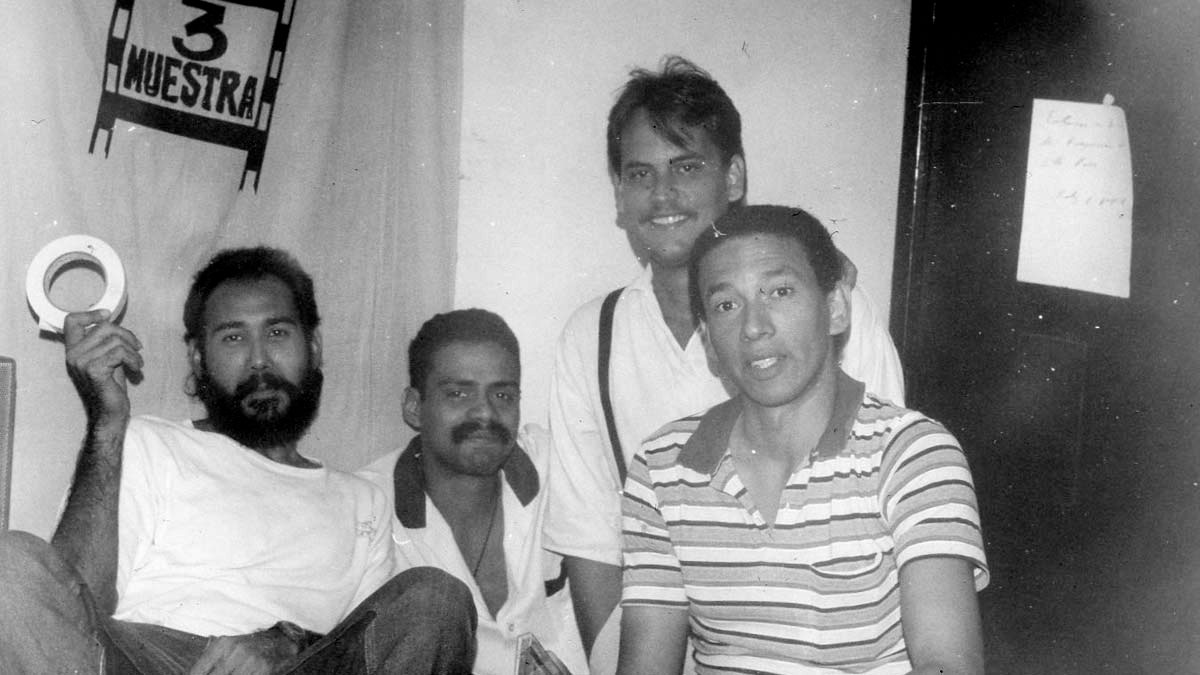

Bajo las anteriores circunstancias —y otras que omito por razones de espacio— surgió el Taller de Cine de la AHS (Asociación Hermanos Saiz), una tarde de junio en un encuentro en la UNEAC, y fue el fotógrafo Ángel Alderete quien le puso tal nombre a un espacio concebido para realizar cortos de ficción y documentales con los recursos de la industria, pero, concretamente en el caso del ICAIC, sin la intromisión de este, en un verdadero acto de libertad, respeto, confianza y responsabilidad.

Aquel diseño se negoció sobre el acuerdo de no interferir el plan de producción de la industria. Crear nuestros filmes fuera del horario de trabajo. Disponer de cierta cantidad de película virgen vencida (el video en aquellos años no tenía una presencia fuerte). Y usar equipos más o menos obsoletos, pero usables, como cámaras, moviolas, etcétera, pero que a nuestros ojos de principiantes eran más que un tesoro. Por supuesto que por el camino, y en las noches, logramos usar también la moderna tecnología de las cámaras Arriflex BL, las moviolas KEM y las grabadoras Nagras, gracias a solidarias y simpatizantes personas, responsables de administrar aquellos recursos. Agradecido, pongo sus nombres: Juan Miranda, el Biky, jefe del departamento de Cámara; Celina Morales, jefa de Postproducción; y Juan Saborido, jefe del departamento de Sonido.

Si a muy bajo costo la industria se comprometía con las necesidades expresivas de una generación emergente, también podía atisbar por dónde iba lo más auténtico entre nosotros sin enrollarse con evaluaciones, escalafones y plazas fijas.

La impedimenta que todo proyecto artístico arrastra, en alguna que otra ocasión levantó el susurro de su delgada voz para cuestionar tal diseño, calificándolo de privilegio, pero no pasó de ahí.

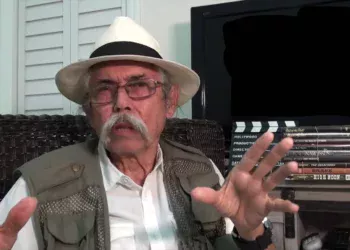

En cuanto a los creadores, salvo excepciones, rápidamente entramos en sintonía, echando a un lado cualquier olor a conflicto generacional. Recuerdo a Titón, Humberto Solás, Santiago Álvarez, Pepe Massip, Pastor Vega, Fernando Pérez, Orlando Rojas, Daniel Díaz Torres, Víctor Casaus, Rolando y Jesús Díaz, Camilo Vives, entre otros, dialogando y participando activamente en las discusiones. Honores especiales para Julio García Espinosa, entonces presidente del ICAIC, sin cuya comprensión y sensibilidad nunca hubiéramos podido elegir entre un deber y un placer.

La sintonía fue tan fecunda que algunos de los creadores establecidos, de los que éramos sus asistentes en el cine del deber, llegaron a trabajar luego con nosotros en el cine del placer. Raúl Pérez Ureta y Julio Valdés, el Pavo, en primer lugar, estuvieron detrás de la cámara en algún proyecto. Otros asesoraron. O daban un criterio comprometido en un cuarto de edición a altas horas de la noche.

A Norman McLaren, Basura, Ritual para un viejo lenguaje, Se acabó el juego, Sed, Un pedazo de mí, entre otros filmes producidos por el Taller del ICAIC, surgieron no solamente de la imaginación poética de sus directores y guionistas, sino también de la responsabilidad artística veinteañera en medio de una coyuntura particularmente compleja, atractiva y diferente en la historia moderna de Cuba. Aquel hermoso contexto del 87 al 93, tiempo que duró el Taller, contribuyó a dotarnos de un pensamiento ético-artístico.

Le llamábamos «pensamiento AHS», y era una manera de ver la realidad desde la contradicción, desde sus costados periféricos y dolorosos. No únicamente desde el deber ser. Hubo quien calificó aquello como «realismo escéptico» o «realismo sucio». Nosotros no buscábamos etiquetas, sino la participación activa del espectador, la que no debía encontrarse por los cansados caminos con que cierta exhaustividad demostrativa retorizó una zona de la producción de la industria y de otros centros de producción cinematográfica de la época.