Ante una de esas polémicas provocadas por la crítica a la realidad hecha desde el cine, un buen funcionario, de aquellos que prácticamente «nacieron en el ICAIC», me dijo: es que nadie paga para que lo critiquen. Se refería al estado cubano, que a través del gobierno subsidia la producción cinematográfica en Cuba.

El cine cubano, desde 1959 hasta este minuto, ha intentado acompañar al quehacer revolucionario, quizás no siempre desde la total lucidez ni desde la apología, pero sí casi siempre desde la crítica, que es uno de los caminos que tiene el cineasta —el artista—: sentir que es un ser social inmerso en la realidad que vive, y en libertad, con capacidad, la interpreta, la muestra y, lo más excelso, ¡la expresa!

Los filmes que más y mejor lo han hecho, los mal llamados «incómodos», eufemismo detestable, no siempre fueron asimilados por los hacedores de políticas públicas con la misma agonía con que los habrán concebido los cineastas. Menos ignorados unos y desfavorecidos otros, han sido filmes casi siempre soslayados por la mirada del que no se arriesga, porque no duda, desperdiciándose la posibilidad de que a través de los ojos del cineasta se pueda interrogar a la realidad, que para eso fue filmada, y a la que se podría intentar transformar desde un cargo público determinado.

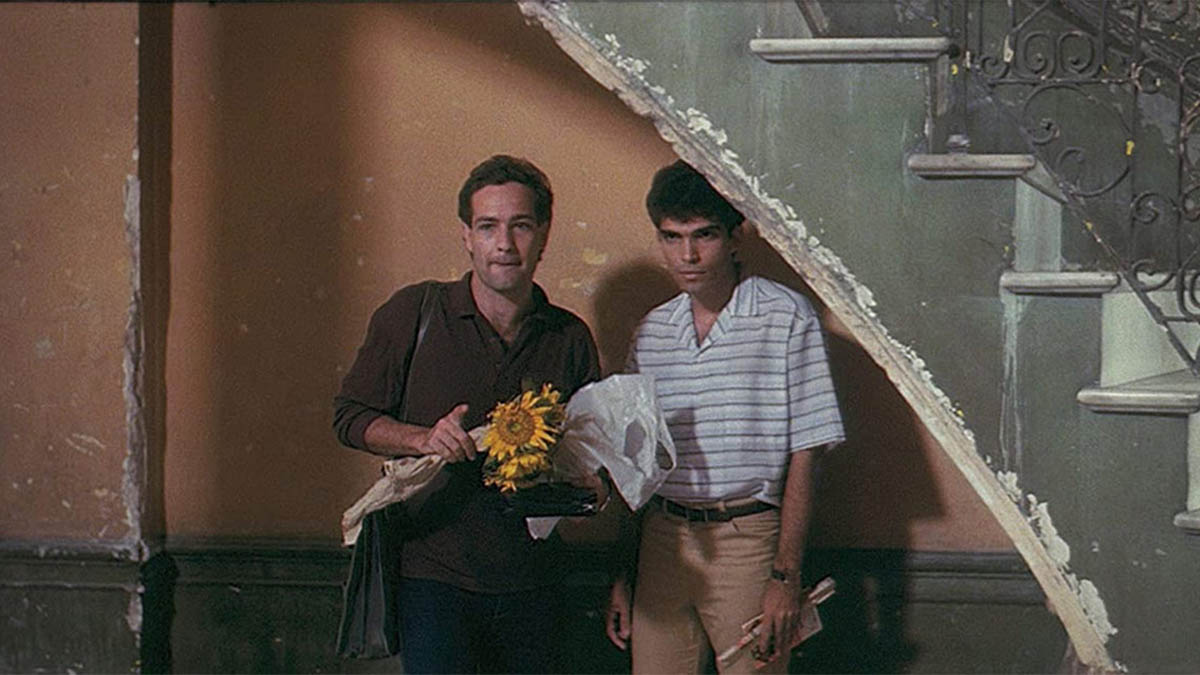

Se ha extraviado tanto entre nosotros la capacidad de autocrítica, que unos no quieren ni otros admiten la puesta en pantalla de nuestra negatividad. ¿Eso explica que una película como Fresa y chocolate haya estado ausente de la televisión por veinte años o que Madagascar no fuera bien digerida, como tampoco Barrio Cuba, por poner tres ejemplos de filmes producidos en la difícil década de los años noventa?

Esta reflexión se asoma en mí porque percibo que dirigentes y dirigidos ya nos vamos convenciendo —ojalá que de aquí a la eternidad— de la inevitabilidad de escucharnos. Pero el diálogo todavía lo reducimos a la conversación a partir de un máximo de dos, dándole la espalda a las ideas que se generan en la mente del espectador a partir de la provocación que le puede ofrecer un filme crítico con la realidad.

Dialogar con una película de ficción o con un documental implica aceptar que toda realidad puede y debe ser cuestionada, desde la gestión del gobierno hasta las conductas retrógradas, arraigadas, que entorpecen la plenitud del ser humano.

Cuando se asume esa condición del arte, que siempre intentará fundirse con la verdad, entonces nos desprejuiciaremos con el uso del dinero que el estado cubano, a través del gobierno, pone en función, en este caso del cine, sea este crítico o menos crítico.

Únicamente así celebraremos los filmes cuyos directores han mirado hacia la zona épica de nuestra realidad de todos los tiempos: Baraguá, Clandestinos, El brigadista.

Y también los otros, aquellos que han padecido la desventaja y el dogmatismo, como pueden ser Melodrama, Alicia en el pueblo de Maravillas o Guantanamera, por poner ejemplos que se apartan de ciertos cuños en los que seguimos meciendo la navegación cinematográfica crítica por aguas tranquilas. Por esto no pongo la muy lograda, y también crítica, Memorias del subdesarrollo, sino tres ejemplos de películas que para algunos no son obras maestras, pero a las que no se les puede cercenar el derecho a dialogar con la realidad. ¿Por qué? Porque en esa imperfección yace, «como el átomo de oro en un pantano», la agonía del cineasta y su derecho al error, honesto, frente a la realidad que ha trasladado a la pantalla.

Ha de saberse de una vez que el verdadero creador va a expresarse críticamente, sufriendo, no importa si es dramático o cómico el camino, no importa si no logra alcanzar la gloria. Sépase que se sufre tan solo por el hecho de aspirar a comunicar.

Claro está que para «desencrispar» las reacciones a los naturales estremecimientos que debe y tiene que provocar el arte, no solamente la empresa estatal socialista, la superestructura en Cuba también tiene que estremecerse. Y sus instituciones y sus dirigentes, acabar de desechar la desfavorable idea de que cuando el cineasta enfoca el lente quiere intentar estremecer viejas obsolescencias y nuevas torceduras.

Hay que terminar de sembrar la idea de que nuestros funcionarios tienen que sentir el goce de ser facilitadores del bien público. Que están en aquel cargo, no como cancerberos ni custodios de una pasión privada y personal, sino de un reto: el «con todos y para el bien de todos».

De manera que no sientan la tentación de descalificar a priori, por beber de una de las más nefastas ánforas: la que contiene el autoritarismo. Que, en cambio, se escuche y se dialogue, no solamente con el creador, sino con la obra, en este caso, con el filme.

Como no estoy personalizando, tampoco tengo que aclarar que el funcionario que dialoga ha de vivir una especie de sacerdocio por el nivel de entrega que demanda trabajar para el talento artístico. Por ello defiendo límites de tiempos en el ejercicio de altos cargos en las instituciones, particularmente en las culturales.

Si artistas y funcionarios beben del mismo espacio, complejidad hermosa y desafiante que ahora mismo es la sociedad cubana en este primer cuarto del siglo XXI, se ganarán ciertos centímetros, cada vez más en permanente revolución, y a favor de la libertad y del arte en el socialismo, este desandar reciente en la historia de la humanidad.