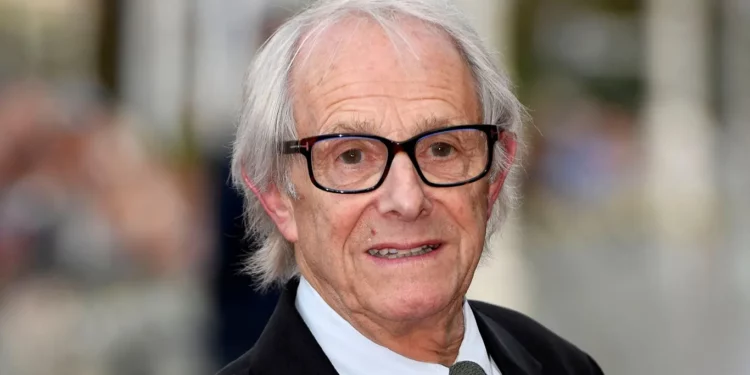

No existe un adjetivo más preciso para calificar la obra de un cineasta tan radical y obstinadamente testarudo como el prolífico Ken Loach (Warwickshire, Reino Unido, 1936) que el de coherente. Puede corroborarse desde el 24 de enero de 1964, cuando apareció por primera vez el nombre de este hijo de electricista en una producción televisiva emitida por la BBC, Catherine (1964), sobre una joven recién separada de su marido y decidida a asimilar el pasado y reflexionar en torno al futuro, hasta Yo, Daniel Blake (I, Daniel Blake, 2016), con el que obtuvo su segunda Palma de Oro en el Festival de Cannes, aunque no exenta de las polémicas a las que está acostumbrado. Una década antes se había alzado con ese premio por El viento que agita la cebada (The Wind That Shakes the Barley)[1].

Este cronista de los sectores más desfavorecidos de la sociedad británica cursó estudios de Derecho en Oxford y sirvió en la Royal Air Force. En los veinticinco filmes que dirigió entre 1964 y 1977 para la productora BBC indaga en temas sociales que le inquietan, a través del documental o la ficción. Los éxitos televisivos animan a Loach a confabularse con el productor Tony Garnett para incursionar en el cine. Sobresale en esta primera etapa Cathy Come Home (1966) por centrar su mirada en el abrupto resquebrajamiento de una familia afectada por la pobreza, el desempleo y el desahucio de su hogar. Carol White personificó a la Cathy del título, delineada en un guion de Jeremy Sandford. Carol White también caracterizaría a la joven Joy, quien aguarda a su violento marido encarcelado por robo en Poor Cow (1967), que constituyó la primera ocasión en que Loach se distanció de la BBC.

Ken Loach pagó el precio de defender la independencia frente al esquematismo de la industria en la década de los años ochenta, profesionalmente muy dura. Armado solo con su cámara, el neoliberalismo thatcheriano halla en él a su más furibundo atacante. En esa época, la censura obstaculizó la emisión de su serie documental Questions of Leadership (1981-1983), algo extensivo a Which Side Are You On? (1985), también producida por él, visión de una huelga del carbón desde la óptica de los mineros.

Los estragos del desempleo entre los jóvenes habitantes con escasas alternativas de una desolada región dominan Miradas y sonrisas (Looks and Smiles, 1981). Aunque esta película recibió una cálida acogida crítica en Cannes, donde fue laureada con el premio del Cine Contemporáneo, Loach considera que no realizó un buen trabajo a partir del excelente guion de Barry Hines, porque trató de conferirle un tono demasiado lento y reflexivo. «Si una película tiene energía, entonces transmite esperanza y optimismo —precisó—. Si es letárgica y lenta, entonces la hace parecer pesimista». El exilio descrito en La tierra de mi padre (Fatherland, 1986) traslada a un cantante y disidente alemán de la opresión política a la económica. El documental Time To Go (1989), de la serie Split Screen, señala su ruptura definitiva con la BBC.

Con Agenda secreta (Hidden Agenda, 1990), basada en sucesos reales ocurridos en Irlanda del Norte y con un prestigioso reparto, emprende la última década del siglo de Lumière. Riff-Raff (1991), primera producción de Parallax Pictures en la que se involucra con total libertad, recibió el premio Félix a la mejor película europea y el galardón de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) en Cannes. Otros dos títulos estremecedores contribuyeron a reubicarlo en un prominente lugar dentro del panorama contemporáneo: Lloviendo piedras (Raining Stones, 1993) y Ladybird, Ladybird (1994). Por el primero obtendría el premio especial del jurado en Cannes, donde siempre es esperado con expectación.

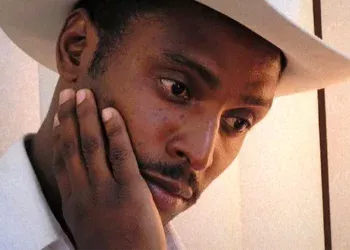

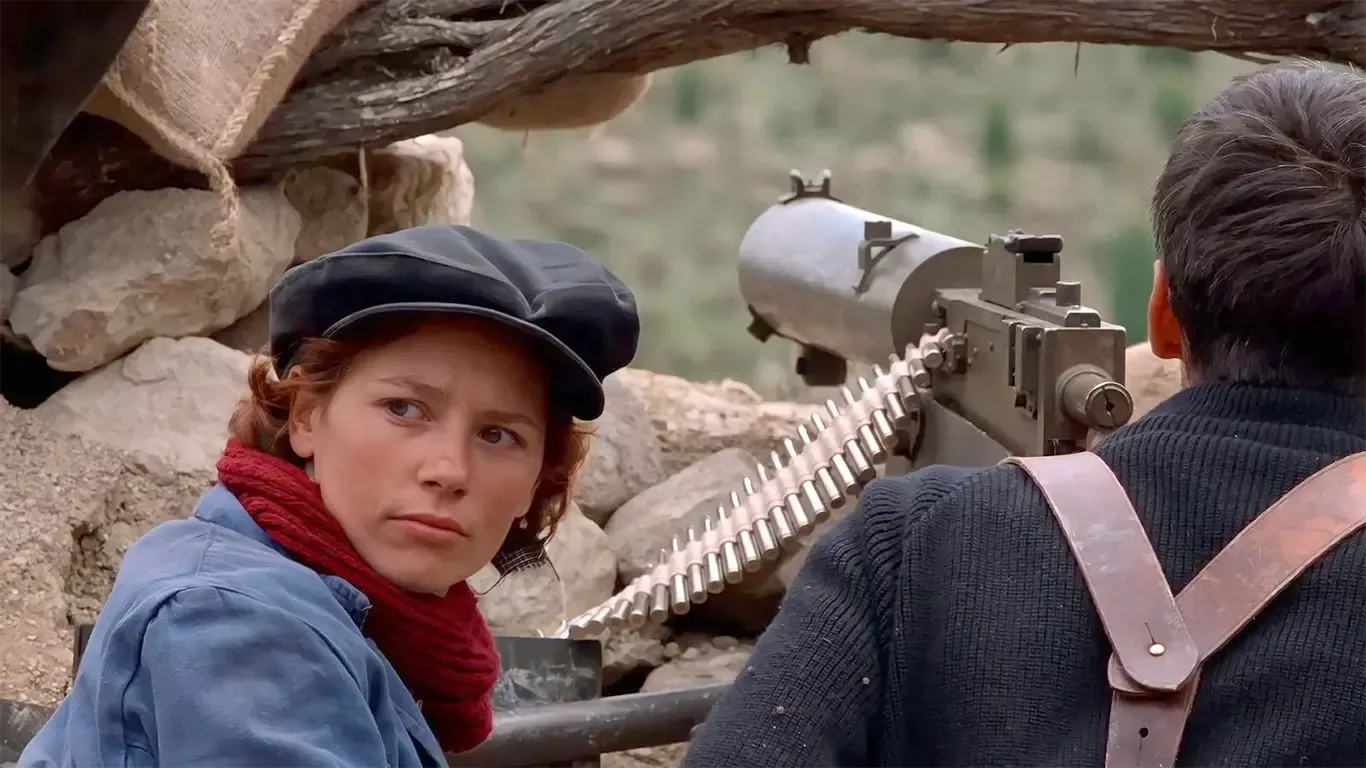

El vínculo sentimental de Icíar Bollaín —quien interpretó a Blanca en Tierra y libertad (Land and Freedom, 1994)— con Paul Laverty, guionista de La canción de Carla (Carla’s Song, 1996), le posibilitó a la actriz y realizadora española ser testigo privilegiada del proceso creativo al que consagró un libro que es como una especie de diario de rodaje. Durante la edición en Londres, Loach le concedió una extensa entrevista. Al valorar su legado, Icíar Bollaín escribió: «Sus películas son combativas no solo por los personajes, que suelen serlo; por los temas que plantea o el punto de vista desde donde se narran, sino por el mismo hecho de contar ese tipo de historias. (…) Alguien que no cree que las cosas se pueden cambiar, aunque solo sea animando a la reflexión, alguien que no ve el cine como un medio para provocar algún tipo de reacción, no se molestaría en hacer unas películas que a menudo denuncian situaciones o presentan personas en conflicto tratando de cambiar su realidad»[2].

Más que seguir de forma cronológica el itinerario de este creador —toda una isla en el panorama del cine contemporáneo—, resuelto a hurgar en las llagas abiertas de su sociedad, el siguiente decálogo concentra los puntos cardinales del que ha sido etiquetado como «el director británico más comprometido políticamente». Cuando le preguntaron si el cine puede cambiar el estado de las cosas, expresó: «Tienes que estar ligado a un movimiento político para cambiar las cosas. Una película por sí sola… si de lo que se trata es de conectar, de conectar realmente, entonces tiene que estar ligada a un movimiento político o a un movimiento obrero, o algo. Si no es así, se acaba cuando la gente sale del cine y se toma una copa».

1. Preferencias, influencias

El neorrealismo italiano fue muy importante para él y le impresionó mucho, sobre todo las películas de Vittorio de Sica —a quien rindió tributo en Raining Stones—, pero también el cine europeo de los años cincuenta y sesenta, en especial Robert Bresson, por la forma en que usaba gente común. Loach atribuye especial significación al visionado de importantes documentales que lo marcaron desde que empezó a filmar en 16 mm. Admite que en él ejerció una gran influencia el trabajo de la directora Joan Littlewood, figura clave en la tradición de teatro de clase obrera.

Considera que el free cinema británico de los años sesenta no tuvo demasiado impacto sobre los directores ingleses de su generación, y no se siente heredero; sin embargo, todavía aprecia la nueva ola checoslovaca de ese mismo período. No pocos han advertido cómo se le ilumina el rostro al comentar cuánto le gustaría realizar una película como Los amores de una rubia (1965), de Miloš Forman, por la sencillez con que narra una historia realista, pletórica de humor y humanidad, con una gran tristeza subyacente. Tampoco rechazó las comparaciones de Looks and Smiles con La oveja negra (1964), también de Forman, por su visión respetuosa de las personas, algo extensivo a Trenes rigurosamente vigilados, de Jiří Menzel, que conceptúa de fabuloso dentro de la producción de la Primavera de Praga. Se halla más a gusto hablando de fútbol que de tantos cineastas que respeta.

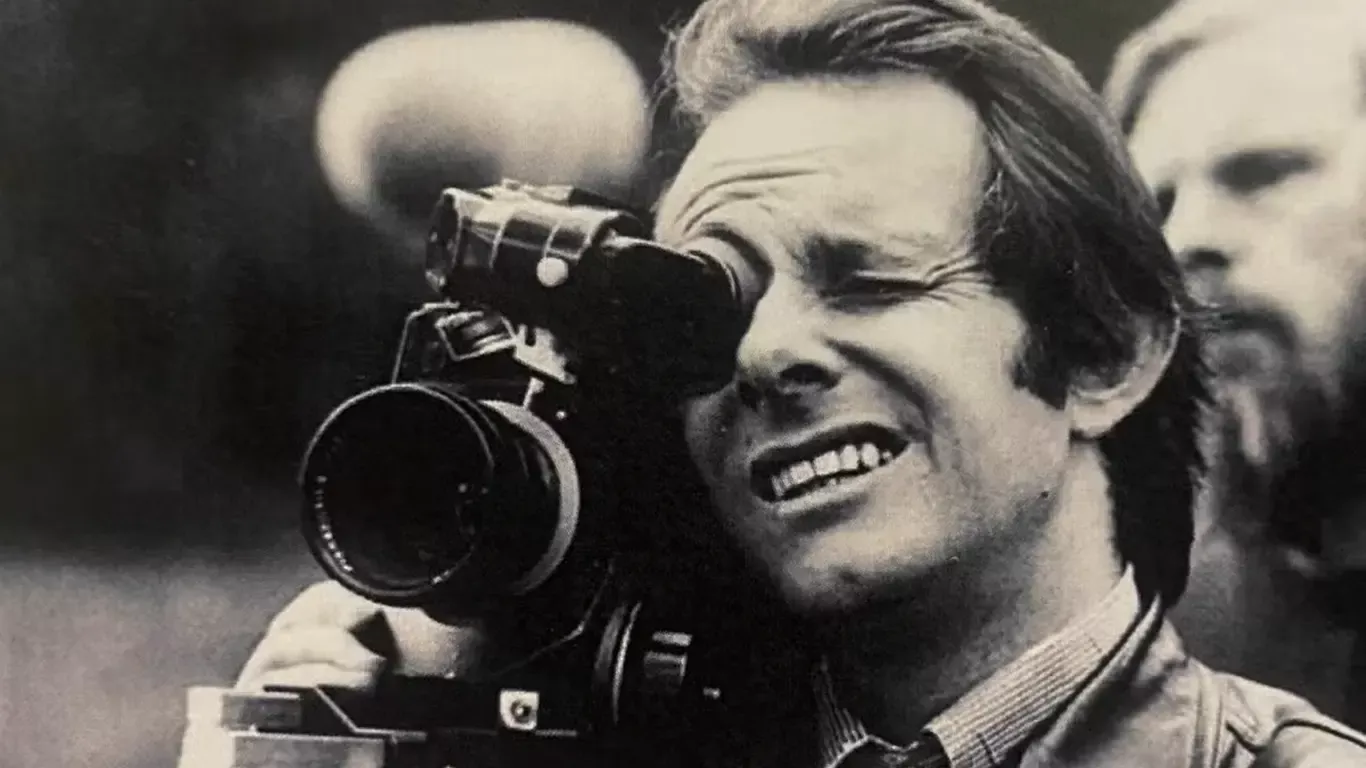

Rechaza la intromisión de la música cuando se quiere otorgar una emoción que debe comunicar la misma escena, además del uso del travelling. Lo estima como «uno de los modos más estériles de trabajar», por obligar a los actores a hallarse en un lugar y momento precisos sin dejar espacio a la espontaneidad y a una mirada particular del intérprete. Mantener el contacto humano con ellos es primordial. Adopta un solo punto de vista y cita como ejemplo una escena con varias personas sentadas alrededor de la mesa. Otro movería la cámara en torno a ellas; él optaría por mantenerse más o menos en un mismo ángulo.

«Así la película se convierte en una observación, mientras que si vas de aquí para allá y cortas a este y al otro no estás observando de la misma manera. Es como si estás mirando a un grupo de personas hablar y tú te sitúas en una esquina de la habitación de forma que tus ojos van sencillamente de una persona a otra. (…) No es una regla. Es más bien esa idea de ser alguien que observa en la esquina de la habitación. Si se convierte en una regla, entonces es una limitación, y nunca debería serlo. La idea sería esa: eres simplemente un observador, un observador solidario».

2. Recurrencias

El interés por el mundo laboral irrumpe en Up the Junction (1965), versión de una novela de Nell Dunn sobre las irrefrenables ganas de vivir de tres jóvenes trabajadoras en medio del crudo entorno social del sur de la capital. Lo retrata de forma explícita en The Price of Coal (1977)y Riff-Raff. Loach afirmó alguna vez que no era consciente de esa recurrencia: sus películas, que concibe como «observaciones de la vida», hablan de los obreros, pero no intentan hablar por ellos. A propósito de este ejercicio de adentrarse en la cotidianidad de los arrabales, cuyos pobladores conocen demasiado, Loach declaró:

«Me siento atraído por el mismo tipo de cosas. Lo que siempre resulta gozoso y reconfortante es sencillamente ver a la gente hablando y cómo se relacionan unos con otros, las bromas entre ellos. Y el mundo del trabajo es siempre interesante, la forma en que la gente se comporta cuando está trabajando. Pienso que es muy sano, psicológicamente sano, trabajar en un grupo, sencillamente por la propia dinámica del grupo y sus bromas, porque se comparten cosas y te ayudan. Mientras que estar aislado, funcionando individualmente, es psicológicamente dañino y empobrecedor. Por eso, ese sentido de lo colectivo es algo que me atrae».

Manifiesta la férrea decisión de permanecer fiel a la responsabilidad contraída al escoger un tema tomado de la propia realidad, sea narrar la historia de los miembros del Partido Obrero de Unificación Marxista en la guerra civil española, en Land and Freedom, o la de un país, Nicaragua, en un momento concreto, a través del vínculo entre dos personas, en Carla’s Song.

La importancia de recuperar el pasado, la memoria, es otro tema repetido en su obra. Si en After a Lifetime (1971), el día del entierro de un anciano militante, su familia y los amigos que asisten evocan su vida, la serie Days of Hope (1975) rememora en sus cuatro partes los acontecimientos que condujeron a la huelga general de 1926 en Inglaterra. Black Jack (1979), basada en la novela homónima de Leon Garfield, se remonta al ámbito rural en el siglo XVIII para abordar cuestiones de interés para el público contemporáneo. Dos hermanos que combaten contra las tropas británicas en la Irlanda de 1920 protagonizan El viento que agita la cebada. Al igual que otros trabajos realizados con el guionista Jim Allen, Land and Freedom «trata sobre el pasado en un intento de reclamar la historia, pues la gente que escribe la historia es la que gana, y es importante explicarla a través de los que perdieron entonces, pero que en el futuro pueden ganar»[3].

En la entrevista con Icíar Bollaín, el realizador insistió en que adjudica cada vez mayor importancia a esa continua revisitación del pasado, «principalmente porque está siendo constantemente eliminado por completo y es como si no lo tuviéramos, como si todo esto no viniera de ningún sitio. Ahora lo que se escucha, y particularmente en discusiones políticas, es como si el pasado no existiera. No se pretende conocer lo que pasó, entender lo que pasó, de forma que podamos decidir ahora cómo queremos que sean las cosas en el futuro, que es como debería ser».

Dar voz a quien no la tiene es otra constante en la filmografía de Ken Loach, que lo reconoce: «Sí, tratar de dar voz a los desposeídos, a los que no tienen voz. Y es que no la tienen. No tienen voz en la radio y la televisión. En ningún tema político oyes nunca la voz de los trabajadores. Escuchas a gente que habla por ellos».

Sitúa a la familia como el cimiento fundamental para el desarrollo de cualquier persona o carácter, y, como en la realidad, el humor es el catalizador surgido como contrapunto en medio de conflictos y situaciones difíciles. «La familia es donde ocurren más dramas en nuestras vidas —enfatizó—. Es donde lo aprendemos todo. Es increíble toda la tensión, drama y comedia que están contenidos en esas relaciones. Muchos de los dramas clásicos se centran en familias»[4].

Algunas secuencias de Carlas’s Song y de Pan y rosas (Bread and Roses, 2000) portan resonancias de Land and Freedom, cuya indagación en el pasado es semejante a la de Days of Hope, de acuerdo con varios críticos. Otros señalan que en el díptico The Price of Coal está planteado el conflicto de Riff-Raff y que Ladybird, Ladybird pudiera ser veintiocho años después una suerte de secuela de Cathy Come Home, en la que las autoridades se llevan a los dos hijos de la protagonista supuestamente para protegerlos. Loach reconoce que conserva el mismo punto de vista y que se siente atraído por el mismo tipo de historias. Aspira a que cada una de sus películas sea distinta, porque realizar siempre la misma es algo terrible.

3. Guiones

Escribe sus guiones con varios escritores, aunque el origen de las historias es disímil. Una pieza del dramaturgo David Mercer le proporcionó la del telefilme In Two Minds (1967), reelaborado en Family Life (1971). La novela de Barry Hines Un cernícalo para un rapaz (A Kestrel for a Knave), sobre un niño callado y solitario, le sirvió de punto de partida para Kes (1969), que luego de vencer la desconfianza inicial de los distribuidores se convirtió en una de sus mejores y más exitosas películas y señaló el nacimiento de la compañía Kestrel Films, que permitió un efímero respiro a Loach. Más tarde sumó a Hines como colaborador en los guiones de The Price of Coal, The Gamekeeper (1980), Looks and Smiles y A Question of Leadership (1981).

Una carta de una trabajadora social que contaba el caso de una mujer víctima de violencia doméstica originó el argumento de Ladybird, Ladybird. Por otra parte, el pleno dominio de Jim Allen del trasfondo político, por muy complicado que sea, marca su colaboración con este dramaturgo, poseedor de una memoria prodigiosa y de un concepto muy claro de las situaciones que plantea cada película. Otra carta marcó el primer contacto con Paul Laverty, a quien admira por la fuerza visual de algunas de sus ideas en las escenas y ha devenido guionista de más de una docena de sus largometrajes desde 1996.

4. Personajes

Aunque los personajes sean ficticios, sus historias no lo son, parten en general de situaciones reales, algunas filmadas poco tiempo después de ocurrir y que Loach observa con todo detenimiento y profundidad. Con discreción, pero sin ocultar lo que sucede, trata de que su mirada insumisa no se inmiscuya demasiado ni interfiera en el relato, para situar al espectador cara a cara con sus protagonistas, involucrarlo por completo con lo que les ocurre y les suscite preguntas.

Sus protagonistas suelen ser tipos corrientes, desaliñados y solidarios, pertenecientes a la clase trabajadora, que en cualquier contexto intentan tomar control sobre sus vidas. Es un trabajador en paro quien va a luchar por la República española en Land and Freedom, como ocurrió con muchos brigadistas internacionales. Los personajes principales son obreros en su mayoría (Ladybird, Ladybird, Looks and Smiles, Cathy Come Home, My Name is Joe, The Navigators, Bread and Roses…).

«El peligro cuando realizas películas sobre problemas sociales es que, si no le das a la gente ninguna idea de su propia fuerza, entonces es simplemente un ejercicio de pesimismo —explicó Loach—. Es como voyerismo, como decir “vamos a mirar a esta gente, vamos a ver cómo están sufriendo y luego nos vamos a cenar bien”. Si no compartes el conflicto o indicas o tienes algún punto de vista o algún análisis que te lleve a una salida, es una especie de complacencia, una complacencia de clase media. (…) Tienes que identificarte con el conflicto y ver un camino hacia adelante».

No son excepcionales los jóvenes protagonistas, desde los de Up the Junction, Looks and Smiles, A View from the Wood Pile (1989) y Auditions (1989) hasta los de Riff-Raff, Land and Freedom, Carla’s Song o Felices dieciséis (Sweet Sixteen, 2002). «En este momento, el segmento joven de la sociedad es el que más está sufriendo. Son sus esperanzas las que están siendo sistemáticamente machacadas. Son ellos los que tendrán que cambiar este sistema de cosas, de ellos depende tomar el control de sus vidas».

5. Actores

Mucho antes de soñar con dirigir cine, Loach —que en su etapa estudiantil actuó en escenificaciones del Experimental Theatre Club—, se desempeñó durante dos años como actor y asistente del director del Northampton Repertory Theatre. Pese a ser malísimo le encantaba, pues para él no existía nada más emocionante que estar sobre un escenario frente al público con un buen papel en una buena obra. Después acometió varias puestas en escena, principalmente de obras policíacas. Estima que haber actuado le ayudó más tarde como director:

«Sería muy difícil dirigir si nunca has sido actor, porque tienes que tener algo de instinto sobre cómo van a responder. No lo sé, pero hablando con estudiantes de cine, esa es la única cosa de la que tienen miedo. Creo que es una tendencia de algunos directores, particularmente los que vienen de las escuelas de cine o de la publicidad o de las películas, y es que se esconden detrás de la cámara porque saben cómo hacerlo todo, pero tienen miedo de los actores y dejan que ellos se las compongan, cuando yo encuentro que ahí está lo bonito realmente, ahí está la gracia… Creo que ayuda haber sido actor, incluso uno malo».

Aplica idéntico rigor y cuidado en la selección tanto de los intérpretes protagónicos como de los secundarios, y en la medida de lo posible trata también que tengan relación con los personajes que caracterizan, incluso ideológicamente. En Land and Freedom, hasta el extra que asumía a un comunista militaba realmente en ese partido. Lo ideal es que el actor viva lo mismo que su personaje, y por eso escoge a la gente del lugar donde rueda, según su experiencia laboral o personal, similar a la de su papel.

Una experiencia memorable para cuantos han trabajado a sus órdenes es la libertad de adaptar los diálogos. Icíar Bollaín opina sobre esta estrategia: «Teníamos vía libre para decir como quisiéramos los textos en cuestión, siempre y cuando la idea y el sentido del diálogo se mantuvieran. Los actores no solo nos fundíamos así con nuestros personajes al usar nuestras propias palabras, sino que al mismo tiempo nos responsabilizábamos de los mismos y de lo que decían. (…) Con este sistema, el actor no puede sencillamente limitarse a decir su texto sin tener nada que ver con él. Más bien al contrario, no le queda más remedio que mojarse».

Loach la obligó a cargar una pesadísima caja llena de piedras como si fueran municiones, y en la secuencia de la toma de un pueblo por la milicia, a saltar una zanja de gran altura. «Educado pero imparable, continúa su camino —recuerda—. Un actor no profesional no lo sabe, pero un actor que sí lo es no deja de sorprenderse: mientras que en un rodaje convencional el actor es tratado con mimo, como algo frágil, entre otras cosas porque si ya ha empezado la película es irremplazable, a no ser que se rueden de nuevo sus escenas, con Ken se tiene la aterradora sensación de que si te estropeas te remplazará o cambiará el guion».

En aras de obtener la mayor verosimilitud con la actuación de Crissy Rock, la luchadora de Ladybird, Ladybird, Loach no le entregó el guion definitivo. Acerca de esta maniobra, que coadyuvó a que recibiera el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín, confesó el cineasta: «Sé que eso me convierte en un director de procedimientos maquiavélicos o incluso crueles, pero así fue. Por momentos, Crissy pensaba que todo iba a terminar bien, que la tragedia de su Maggie iba a aliviarse en la escena siguiente. Solo así puedo reflejar en la pantalla ese sucesivo derrumbe de esperanza tras esperanza»[5].

Nunca indica directamente al actor cómo debe realizar determinada acción o decir un diálogo, más bien dispone la situación y lo deja desenvolverse. Así consigue que llegue por sus propios medios al punto pretendido por él. Ian Hart afirmó que en el severísimo rodaje de Land and Freedom, sin apenas conocer el guion para preparar su personaje, se convenció, como el resto del reparto, de que Loach nunca finge ni mima los egos de los actores: cuanto esté relacionado con su película pasa solo por sus decisiones, y todo está enteramente manipulado por el director, si bien valoró mucho esa experiencia. Coincidió con él Robert Carlyle luego de concluir en Nicaragua la no menos azarosa filmación de Carla’s Song, aunque admiraba al director desde que trabajó por primera vez con él en Riff-Raff, en la cual aplicó sus vivencias como trabajador en obras de la construcción para ganar algo de dinero. La eficacia del método condujo a que Peter Mullan, por su papel de exalcohólico, obtuviera el premio al mejor actor en Cannes.

«No puedes guiarles a donde ellos no quieren ir, no puedes forzarles a hacer algo que no harían —puntualiza Loach—. Si lo haces, es falso. Un director no solo tiene que trabajar con los actores, sino trabajar para los actores, de forma que eso que has establecido prepara el terreno de manera que ellos sigan ese curso de la acción. Y siempre dirigiendo las cosas para ellos, no dirigiéndoles a ellos, sino para ellos. Lo que ocurre, lo que ellos ven que ocurre, les apuntará a responder de una manera concreta».

Sus colaboradores más cercanos atribuyen a ese casting tan preciso, así como a las locaciones escogidas y al don de rodar en el momento adecuado, que siempre sean válidas las escenas que filma. Aun cuando por algún motivo se aparten de la propuesta original, siempre predomina la sinceridad. Los fotógrafos (Chris Menges, Barry Ackroyd…) saben que todo lo concibe cuidadosamente con el fin de que nada, ni un elemento en el decorado, un movimiento de cámara, un rebuscado encuadre o un estallido de color interrumpa los rostros o las acciones de los actores ni distraiga la atención de los espectadores sobre ellos. Martin Johnson, que trabajó con él por más de un cuarto de siglo, es partícipe de toda su trayectoria desde los tiempos en que carecía de una productora propia capaz de asumir el costo extra de un rodaje cronológico, época en que reitera su preferencia por usar el mismo tipo de lentes y situar la cámara a distancia.

Bruce Jones, actor protagónico de Raining Stones, reveló sorprendido que llegó a un punto en la filmación en que esperaba cualquier cosa, tanto de Loach como de la película. Las contradicciones provocadas por la dureza del método de trabajo del realizador son olvidadas al concluir los rodajes y al admirar las interpretaciones prodigiosas que consiguió pidiéndoles una y otra toma sin pérdida de la emoción que muchas veces ni siquiera los propios actores se consideraban capaces de transmitir.

«Lo más importante es ser sincero con la gente que participa en la película —resume Loach sobre esta obsesiva actitud—. Seguirles a donde quiera que te lleven, si son sinceros, y si lo eres tú no solo con los personajes escritos, sino con los actores que los interpretan. No puedes forzarles para que vayan en una dirección contraria a la que llevan. Es como una corriente de agua colina abajo. Puedes guiarla en ciertos aspectos, pero al final tendrás que ir donde el flujo te lleve, y es lo mismo con una interpretación. Tienes que seguirla y ser sincero con ello. Porque eso es lo que está en el celuloide, ¿no es así? El actor es lo que está ahí».

(Primera de dos partes)

[1] Estrenada en algunos países hispanoamericanos como El viento que acaricia el prado.

[2] Icíar Bollaín. Ken Loach. Un observador solidario, Ediciones El País SA y Santillana SA, Madrid, 1996, p. 90. Todas las declaraciones del cineasta sin referencias corresponden a este libro.

[3] Nuria Vidal: «Entrevista a Ken Loach», revista Viridiana, núm. 10, octubre de 1995.

[4] Susan Ryan y Richard Porton: «The Politics of Everyday. An Interview with Ken Loach», Cineaste, vol. 24, núm. 1, invierno de 1998.

[5] Gemma Casadevall: «Entrevista a Ken Loach», Cinelandia, El Mundo, Madrid, 5 de noviembre de 1994.