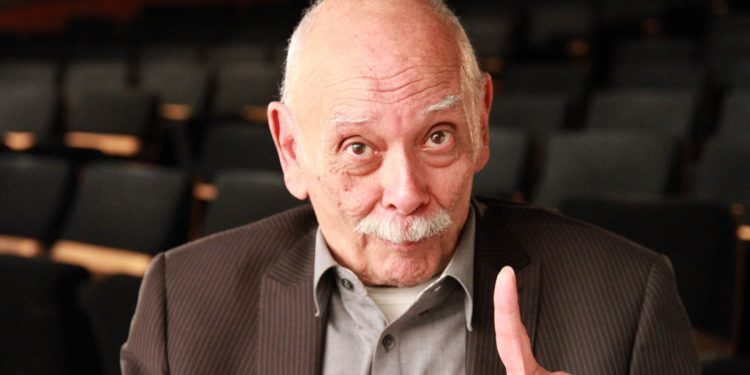

Con la proyección de una copia restaurada del filme Los sobrevivientes (1979), de Tomás Gutiérrez Alea (Titón), el 16 Festival Internacional de Cine de Gibara comenzó su homenaje al decano de la edición en el cine cubano, Nelson Rodríguez Zurbarán, quien falleció el 12 de febrero de 2020.

Nacido en Cienfuegos en 1938, y considerado uno de los más importantes editores de Iberoamérica, Nelson trabajó en varios filmes de Titón, además de en gran parte de la obra de Humberto Solás, como Manuela, Un día de noviembre, Cantata de Chile, Cecilia, Un hombre de éxito y Miel para Oshún, así como de directores cubanos y extranjeros como Miguel Littín, Jaime Humberto Hermosillo, Jorge Alí Triana, Jaime Osorio y María Novaro. Uno de los hitos de su trabajo es haber editado con apenas treinta años, dos películas muy diferentes y consideradas clásicos del cine cubano y universal: Memorias del subdesarrollo, de Titón, y Lucía, de Solás, ambas de 1968.

La historia de los Orozco —aunque ellos insistan en que solo la escriben ellos mismos, encerrados en su mansión, en una especie de involución histórica a través de diferentes fases sociales, mientras afuera se desarrolla el torbellino de una revolución— tuvo el cuidadoso corte de Nelson. Aclamado por el público y la crítica, el filme Los sobrevivientes —presentado en el cine Jibá este 2 de agosto por el director del festival, Sergio Benvenuto Solás, y por el productor Aldo Benvenuto Solás, quienes destacaron aspectos humanos y profesionales de Nelson— fue considerado en su momento una «metáfora cuidadosamente elaborada, en la que nada se deja al azar», «un ejercicio de profundización respecto a las comedias anteriores de Alea» y la culminación de «un ciclo de películas sobre nuestra historia», criterios que afloran al aproximarnos a esta obra inspirada en el cuento «Estatuas sepultadas», del narrador y ensayista cubano Antonio Benítez Rojo, guionista de la película junto a Titón, quien puso en escena varios intérpretes míticos de nuestro cine, un elenco irrepetible que incluyó a Enrique Santiesteban, Reinaldo Miravalles, Vicente Revuelta, Germán Pinelli y Ana Viñas, entre otros.

Si bien es cierto que este tópico —el hecho de alterar la lógica histórica de un grupo de sujetos para poner en crisis el principio marxista sobre el desarrollo de las fuerzas productivas en las sociedades humanas— forma parte de las inquietudes de Titón, visible en propuestas anteriores, sobre el universo burgués y su contrapuenteo con el proceso revolucionario cubano de gestación y ordenamiento socioeconómico en la década de 1960, en Los sobrevivientes se desplaza el antagonismo esencial pasado-presente, que encarnan la familia Orozco y la revolución, a la autosegregación, al autoencierro, como única opción posible, más allá de la huida y el exilio, que han escogido los Orozco como escape de la convulsa realidad que los aprisiona.

Los Orozco, familia que mezcla alta burguesía y abolengo fundacional, además de patriotismo, sobre todo en la figura del patriarca, don Sebastián Orozco, suponen que las cosas volverán a ser como antes muy pronto («Las revoluciones son como Saturno, acaban devorando a sus hijos, le dice el marqués de Peñaseca, don Sebastián, a Vicente Cuervo, interpretado por Miravalles), por lo que deciden enclaustrarse en su mansión e ignorar lo que estaba sucediendo fuera, aunque no siempre del todo, pues mantienen la esperanza del cambio pronto, con la pretensión de eludir, además, lo inexorable, el paso del tiempo, el agotamiento físico y mental. La casa —hoy sede de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, y en el momento de la filmación, propiedad de Flor Loynaz— tiene en la película de Titón el carácter de fortaleza sitiada y resguardo simbólico de un mundo (el de ellos) contra el otro (el de afuera, el proceso social), ante el «castigo divino» que azota más allá de sus muros al resto de los cubanos por «la corrupción» y la «falta de principios», como asegura el marqués. Lo paradójico, e interesante en la película, entre tantas cosas, es como esa fortaleza-refugio acaba convirtiéndose en un claustro de encierro inhabitable, que acompaña, como un personaje más, la degradación física y moral de los personajes, al punto de sobrevivir casi a partir de instintos básicos.

Titón sobrepasa la posible lectura ética (y hasta panfletaria) que podría haber generado el comportamiento de los Orozco, e invita a un análisis sensible de las complejidades que encierra una época, y cuestiones como la actitud mecanicista, la incivilidad y la barbarie que acompañan muchas veces a los procesos y las clases sociales —cualquiera, no solo la burguesa— implicadas.

«La experiencia que más me aportó fue la de Tomás Gutiérrez Alea», le contó Nelson Rodríguez a Luciano Castillo, aunque en esta obra, Los sobrevivientes, que pudo ver restaurada, no logró por problemas familiares imbuirse en los procesos como acostumbraba en sus otros filmes. «Lo que me gustaba de Titón era que yo siempre tenía que estar preparado para sus preguntas. Esa experiencia partió de Memorias del subdesarrollo, pero después siempre sucedió igual (…). Titón es mi director de cine cubano preferido. Siempre era una persona que me cuestionaba, y con quien me tenía que mantener muy activo (…). De las películas que he editado en mi vida, la que más me gusta es Memorias… y luego Lucía», añadió.

«Memorias… significa un logro descomunal, entre muchas otras razones, por su edición anticonvencional, godardiana, sobre todo en aquel memorable final cuando el corte hace “brincar” la narración entre los cañones de la Crisis de Octubre; y el personaje, desesperado, encerrado en su apartamento y en sus indecisiones», asegura el crítico e investigador Joel del Río.

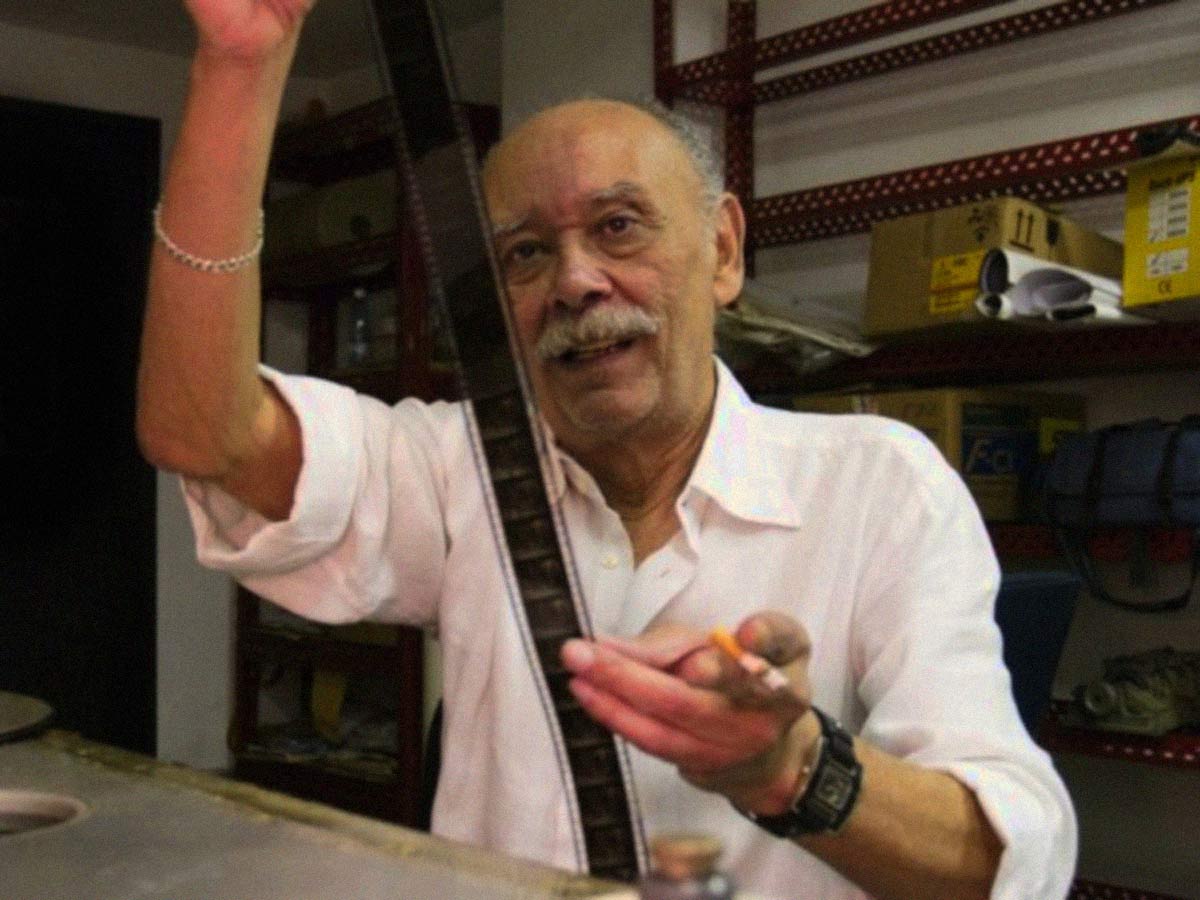

En esa película, Nelson exploró un método que denominó «cortar a lo Godard», consistente en interrumpir la continuidad de la escena con la inserción de otros planos para alterar el ritmo, estrategia tomada de Sin aliento (1959), de Jean-Luc Godard, que sugirió el final antológico del clásico cubano. Además de Memorias… y Los sobrevivientes, Nelson editó para Titón Una pelea cubana contra los demonios (1971) y La última cena (1976).

«Acreditado también, con toda justicia, como coguionista de Lucía, Nelson ayudó a conferirle estructura definitiva y estilo propio a cada una de las tres historias, y a partir del corte estableció la brillantez de secuencias como aquella del primer cuento, cuando Lucía escucha la primera declaración de amor, y ella entra a su casa, henchida de emoción. A la manera de un videoarte, pleno de jump cuts y escenificado a partir de una especie de danza brechtiana del personaje con la cámara, la escena está compuesta de varios planos que muestran el desborde romántico de la mujer; y es precisamente la edición el código cinematográfico que refuerza la epifanía sentimental de Lucía», añade Del Río sobre el trabajo de Nelson en este clásico de Solás.

En los filmes de Humberto, Nelson no solo fue el editor, pues su presencia irradia en el guion, el doblaje, incluso en la dirección. Así sucedió con Amada (1983), cuyo guion escribió a partir de la novela La esfinge, de Miguel de Carrión, y dirigió en buena parte, aunque no aparece en los créditos. Amada justamente será otro de los filmes que, como homenaje al Premio Nacional de Cine 2007, se presentará en el Festival de Gibara, así como el documental de Manuel Iglesias, El cine es cortar.