Nunca he sabido cómo pueden correr las

Georges Méliès

noticias a tal velocidad en el mundo de los

feriantes. Lo que está claro es que, al día

siguiente, todos los feriantes de Francia

estaban al corriente del éxito de «Viaje a la

Luna», y que llovían encargos de todas partes.

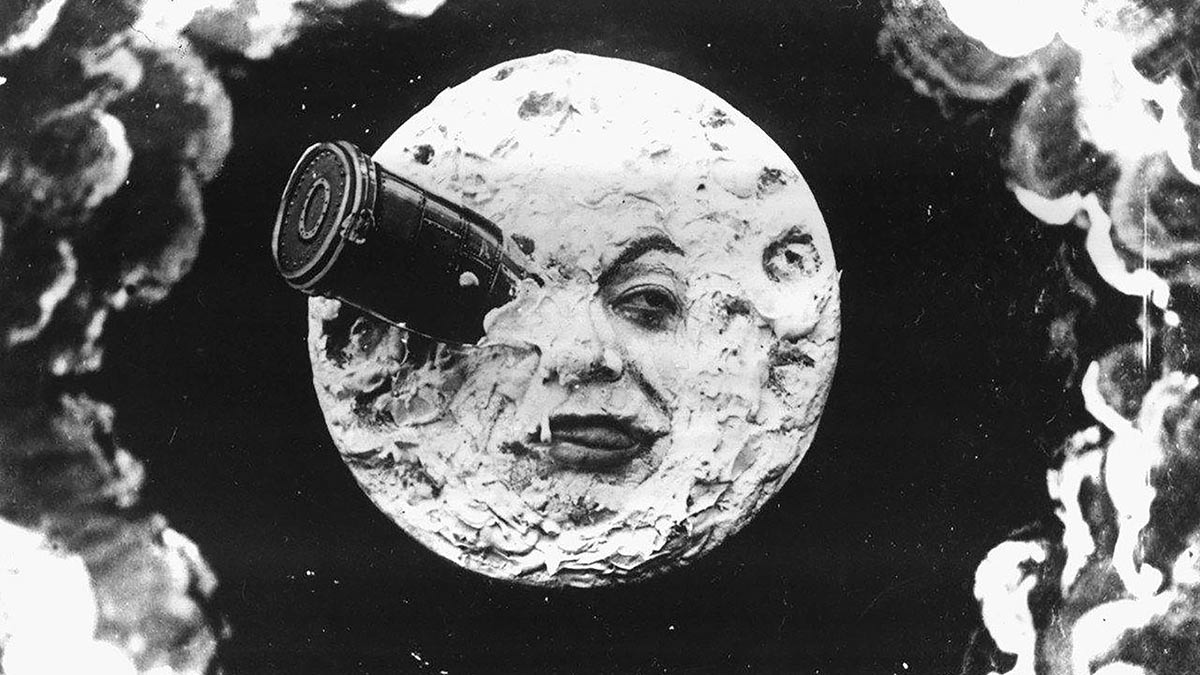

Desde Cabiria, El gabinete del doctor Caligari, Intolerancia, El tesoro de Arne, Nosferatu o Nanook, el esquimal, sin pasar por alto Viaje a la Luna, de Georges Méliès —el recorrido pudiera comprender desde 1895 hasta la llegada del cine sonoro en 1926— son varios los clásicos centenarios que deberían revisitarse, más si se trata de una película que, como Viaje a la Luna, arriba a 120 años de su estreno.

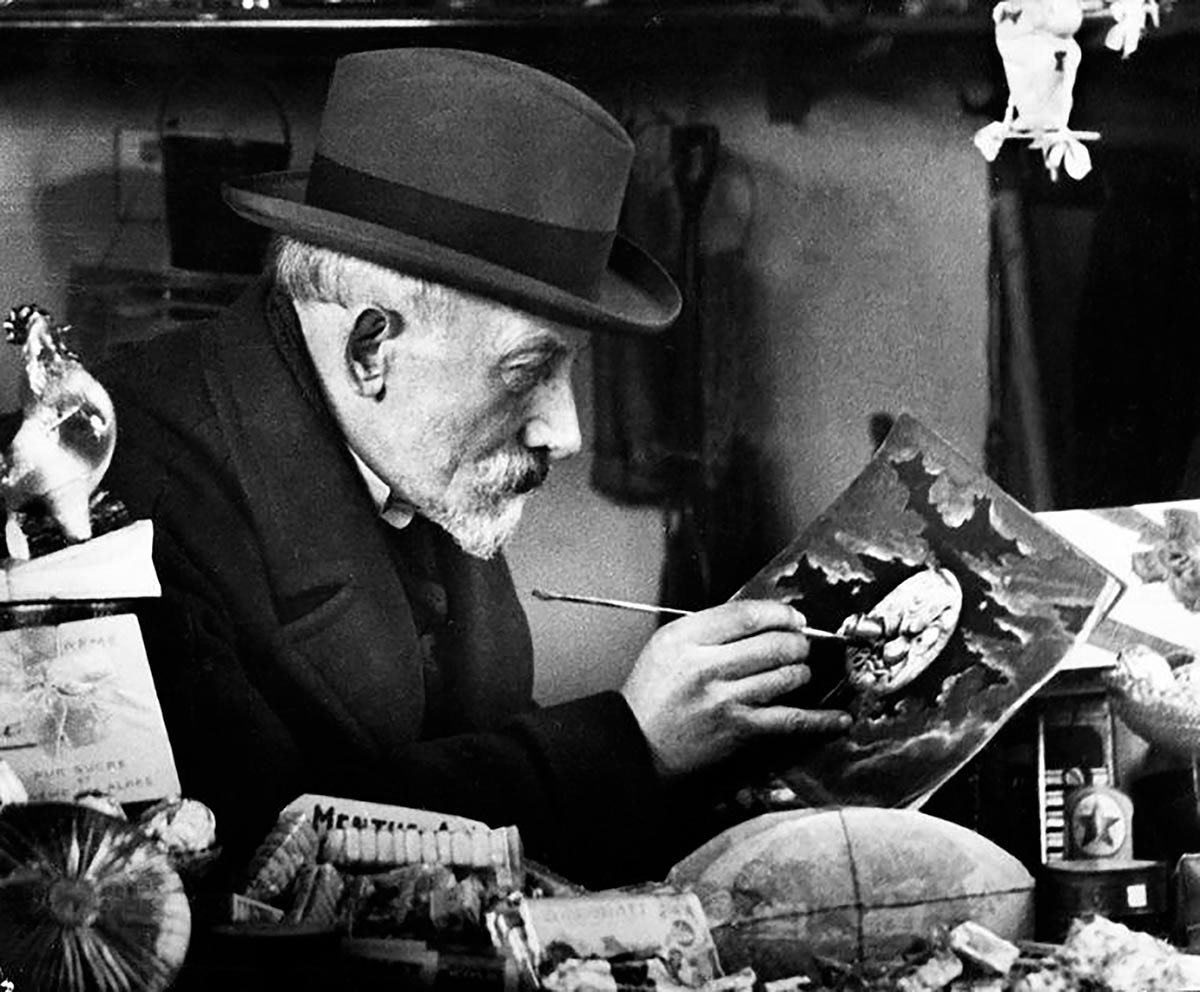

Cuando el inventor‚ ilusionista y precursor del cine Georges Méliès (1861-1938) dirigió Viaje a la Luna (1902), había pasado tiempo —aunque no tanto— desde que asistiera en 1895 a la presentación del invento tomavistas de los hermanos Lumière‚ con el que quedaría maravillado y que lo motivara enseguida a integrar a sus espectáculos de magia el cinematógrafo. Hizo hasta lo imposible para adquirir legalmente el aparato, pero los hermanos se negaron, aunque desconfiaran del futuro del cine. Pero Méliès terminó adquiriéndolo por otra vía, y gracias a Robert William Paul, otro inventor.

Solo le bastó un año para presentar sus películas en su propio teatro: el Robert Houdin. Ante el descubrimiento de los Lumière, Méliès no quedó satisfecho. Con su poderosa imaginación y su creatividad incesante, tomó referencias de la literatura y del teatro, sin desconsiderar el circo. Entonces el cine se hizo más atractivo, siendo ya espectacular. Más allá del mundo onírico y de la imaginación, ¿podía pensarse en transformar cuanto uno tenía como real y aprobado? Méliès estaría resuelto a «hacer visible lo sobrenatural, lo imaginario y aun lo imposible», según confesara. Si se revisan sus obras de fin de siglo y las que inauguraban el XX, hay como una legitimación y pedido solapados de un arte nuevo que toma de los demás a un tiempo, prefijando no tanto sus propios códigos como cierta independencia. Ya no era solo imitar el espectáculo de magia o repetir lo que se conocía. Era una cuestión de experimentación, que es como decir de exigencia personal.

De una noche terrible (1896) a El viaje de Gulliver a Liliput y al país de los gigantes (1902), el artista escénico se había preocupado por la narración de historias a ratos conocidas‚ sin descuidar una poética de autor que estaba en rigor velada por sus atenciones a las imágenes. Algunos historiadores plantean que‚ con frecuencia, las alusiones pictóricas advertidas en el cine de Méliès competían con los fondos de sus decorados. Y si bien ello es verdad‚ el director empezaría a aplicarlo continuamente a partir de 1908 con La civilización a través de los siglos, especie de tableau vivant de La justicia y la venganza persiguiendo al crimen‚ de Pierre Paul Proudhon.

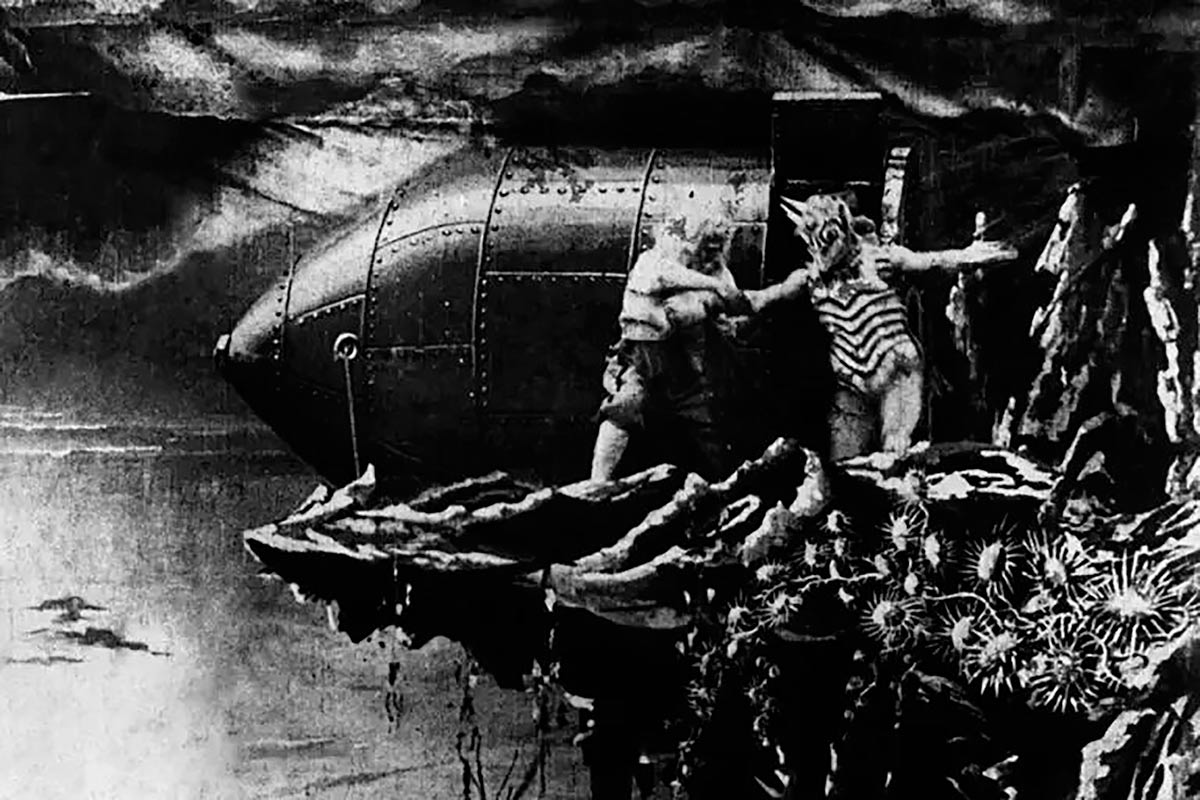

Al rodar Méliès su clásico por adelantado y extraordinario Viaje a la Luna‚ Ferdinand Zecca —imitador de aquel— dirigió, además de otras doce películas‚ Alí Baba y los cuarenta ladrones, mientras el español Segundo de Chomón, influenciado más por los Cuentos de Calleja que por los cineastas franceses y británicos‚ daba a conocer El hada primavera y Danzas cosmopolitas de transformaciones. Méliès, también director de El judío errante (1904), El fantástico dirigible (1905) y El eclipse del Sol en plenilunio (1907) cumplía imaginativamente las ideas atrevidas de Julio Verne y Herbert George Wells‚ y encabezó la lista de lo que algunas películas contarían no con mejores, sino con distintos efectos especiales, como Destino: la Luna (Irving Pichel‚ 1950) y Countdown (Robert Altman‚ 1967). El 16 de julio de 1969 el hombre pisaría la Luna, y la película de Méliès parecía ya con injusticia un cuento de ciencia ficción para niños.

Y en efecto, es un relato de ciencia ficción por ese mundo fantástico en que habitan los selenitas que complican la visita de los astrónomos curiosos embalados antes en el ojo derecho de la luna humanoide. Confieso que, de niño, esa luna blanca me parecía vampírica y grotesca. Años después es que he reparado en la poesía de esa estética primera harto ocurrente y de un ímpetu literal y ya icónico. Ímpetu creativo que es asimismo golpe simbólico al ojo lunar y al de los espectadores por el juego de mutaciones. Es por ello que Edgar Morin no pudo contenerse cuando, al publicar en 1956 El cine o el hombre imaginario, escribió:

«La gran revolución no fue solo la aparición del doble en el espejo mágico de la pantalla, sino también el salto sobre el espejo. Si original, esencialmente, el cinematógrafo de Lumière es desdoblamiento, el cine de Méliès, original y esencialmente, es metamorfosis. Se puede captar a la vez la continuidad profunda que existe en el seno de esta diferencia profunda. Del mismo modo que en la visión mágica hay continuidad y unidad sincrética del doble en la metamorfosis, la duplicidad de la imagen cinematográfica llamaba ya o dejaba prever el mundo fantástico de la metamorfosis»[1].

Es sabido que amén de ser un pionero en la doble sobreimpresión y los fundidos a negro y desde negro, al cineasta francés se le reconoce además como el fundador del primer estudio cinematográfico. En la campiña de Montreuil, sobre todo a partir de 1897, Méliès arrancaría con ese maratón fílmico hasta llegar a la cifra de quinientas películas realizadas entre 1896 y 1912. Eso sí, ninguna le dio tanto reconocimiento como Viaje a la Luna, mediante la cual evoluciona la continuidad narrativa en el cine y lograría —que duda cabe— el incuestionable pase histórico.

Unos años antes de filmar Viaje a la Luna, por una aparente rotura de su cámara, había dado con el stop trick (truco de parar). Aquel ómnibus filmado que de pronto se perdió del lente para dejar ver un carro fúnebre fue decisivo desde el punto de vista técnico y estético. Los trucos de magia devinieron efectos especiales. La técnica beneficiaría luego al arte de contar historias.

Con Viaje a la Luna asistimos no tanto a la preparación de un desplazamiento o al convencimiento de la posibilidad del mismo, como a la manera de implicar a los espectadores que ya conocían los relatos de Verne y Wells. ¿Cómo lo resolvería Méliès? Se preguntaron muchos. Atónitos quedaron cuando fueron testigos de un creador que unificaba lo escenográfico del teatro, conocimientos de dibujo y fotografía, saber literario y decidida creatividad. Grande era su previo inventario de imágenes antes de hacer cine. De ahí el sorprendente efecto del travelling inverso, donde advertimos el rostro de la Luna acercándose a un primer plano. Con esta escena de la bala de cañón clavada con brío simbólico y pícaro en el mirar ininterrumpido hasta el momento de la Luna, alegoría al mismo tiempo de la aventura del ser humano inconforme y curioso, Méliès legó para la historia una imagen memorable de la reinvención del mundo.

Iniciador de la ciencia ficción, precursor de la utilización de exposiciones múltiples y también de la cámara rápida, las disoluciones de imágenes y la película en colores, se atrevería, para colmo, a dividir la pantalla y facilitar la narración en capas o layers, como lo haría luego de filmar Viaje a la Luna con el interior de la imagen que compone en la película Los afiches se divierten (1906).

En 2011, Martin Scorsese homenajeó a Meliés con su largometraje Hugo, y si bien se le han realizado muchos documentales y homenajes, pocos han sido tan reveladores como El gran Meliés (Georges Franju, 1952) y el primer tributo que le realizara el aragonés Segundo de Chomón, uno de sus declarados admiradores, quien en 1909 rodó su Nuevo viaje a la Luna a partir del clásico del dichosamente maravilloso Georges Méliès.

[1] Edgar Morin: El cine o el hombre imaginario, Editorial Seix Barral, S. A., Barcelona, 1961, pp. 76-77.