Uno

En el principio fue la polémica. Precedida por discrepancias de larga data, tanto personales como estéticas e ideológicas, entre intelectuales que apoyaron de manera activa el triunfo revolucionario, el verdadero punto de inflexión fue la prohibición del documental PM en mayo de 1961. Un acuerdo del ICAIC sobre la película hizo explícita la decisión de «prohibir su exhibición, por ofrecer una pintura parcial de la vida nocturna habanera, que empobrece, desfigura y desvirtúa la actitud que mantiene el pueblo cubano contra los ataques arteros de la contrarrevolución a las órdenes del imperialismo yanki»[1]. La historia es conocida y ha sido ampliamente comentada en una abundante bibliografía que no cesa de crecer.

Me limito aquí a recordar que a partir de ese momento el ambiente se enrareció, y pasaron a un primer plano diferencias que ponían en evidencia la heterogeneidad de intereses y tendencias que hasta entonces habían convivido de manera más o menos pacífica en el interior del campo cultural cubano. Particularmente agudas, como se sabe, fueron las pugnas entre el periódico Revolución y su suplemento Lunes de Revolución, dirigidos respectivamente por Carlos Franqui y Guillermo Cabrera Infante, de un lado; y el ICAIC, presidido por Alfredo Guevara, del otro. El hecho es que la censura desató un alud de especulaciones e hizo aflorar preocupaciones latentes, entre las cuales el temor a un posible proceso de estalinización no era la menor. Estaba previsto celebrar en la última semana de junio de aquel año el Primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, algo imposible en el erizado clima del momento, por lo que dicho encuentro sería pospuesto (se celebraría, finalmente, en agosto) y precedido por tres largas reuniones en la Biblioteca Nacional de la intelectualidad con las autoridades políticas y culturales del país, que concluyeron en las célebres «Palabras a los intelectuales» pronunciadas por el entonces primer ministro Fidel Castro.

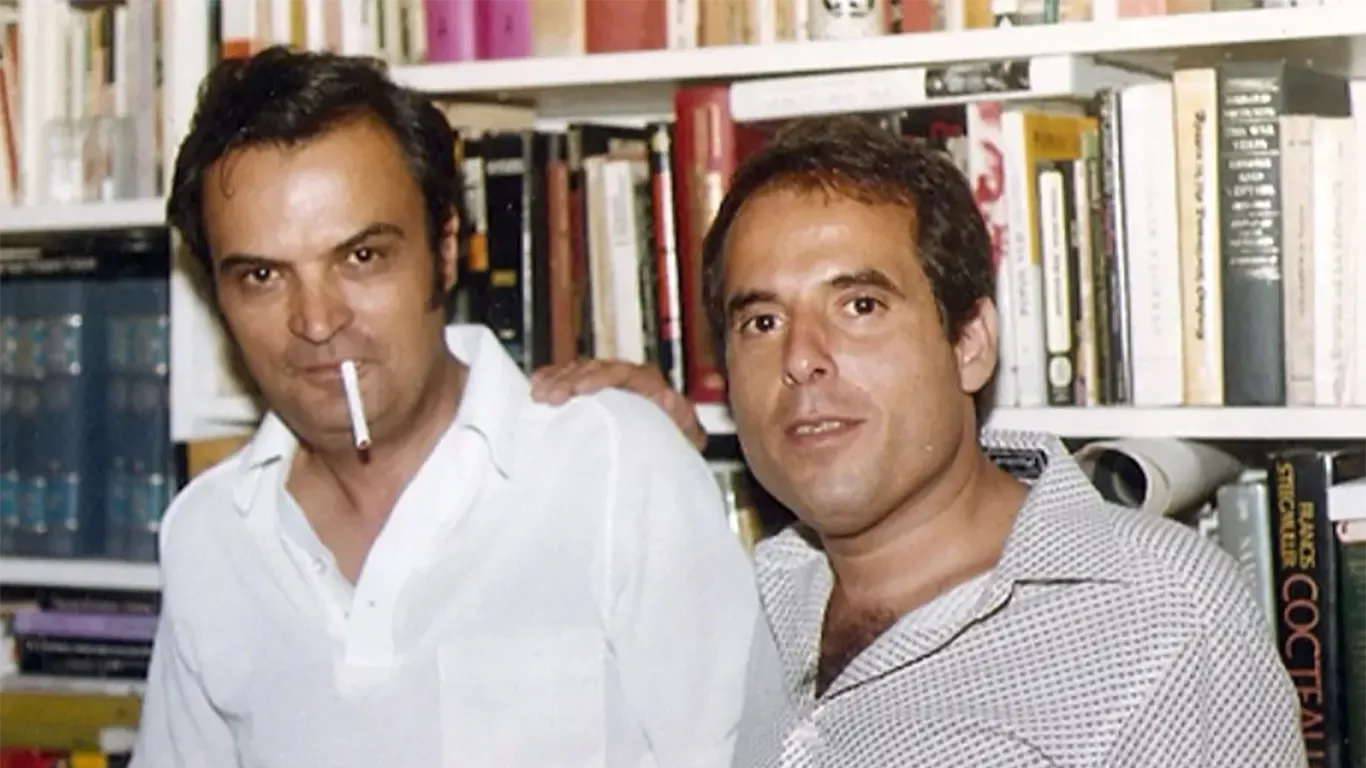

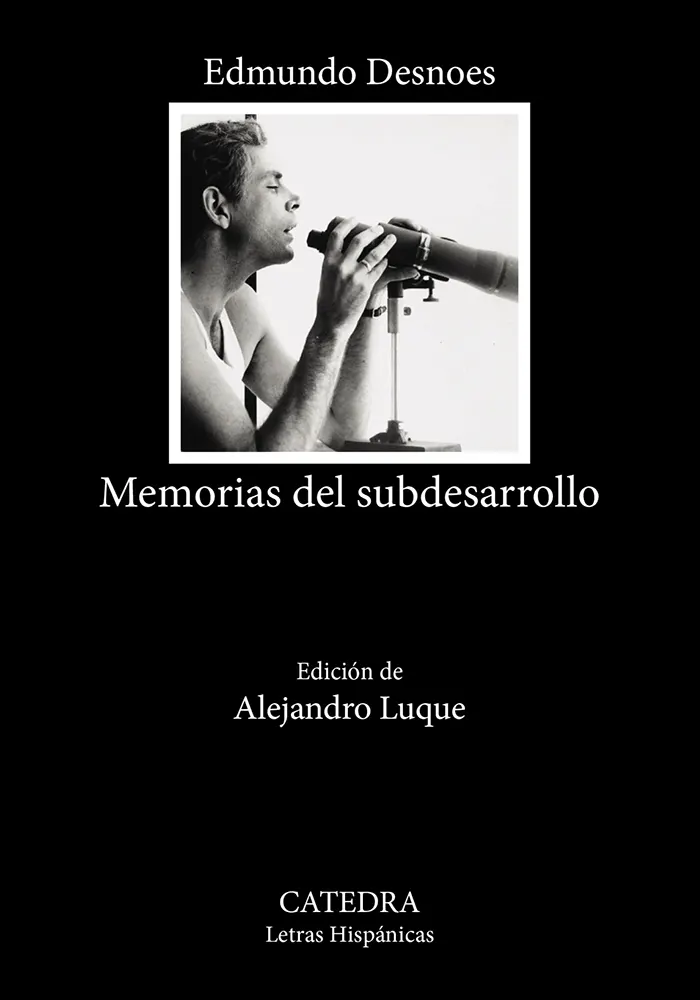

Si he hecho este preámbulo es simplemente para recordar el punto de partida, pero lo que en verdad me interesa ver, para comenzar, es el modo en que Memorias del subdesarrollo, tanto la novela de Edmundo Desnoes, de 1965, como —sobre todo— la película de Tomás Gutiérrez Alea (Titón), de 1968, se incorporaron tardía y tangencialmente a la polémica desatada en torno a PM, en un intento de retomar de manera velada el capítulo abierto por el corto dirigido por Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal[2]. Me permito, por cierto, abordar la novela y la película como un solo texto bicéfalo, no solo porque existen ya precedentes, sino también porque, como reconoció el novelista en un «Epílogo para la gente nueva» incluido en la edición cubana de 2003: «A Titón debo el milagro de la profunda visualización de mis palabras. Creo que no existe en toda la historia del cine una colaboración más estrecha y fecunda que la que existió entre nosotros. Hoy la novela y la película son una y la misma cosa»[3].

Para entender la posición de Memorias del subdesarrollo ante el conflicto suscitado por PM es útil conocer someramente las discrepancias en ese período entre Guevara y Gutiérrez Alea, antiguos amigos y fundadores ambos del ICAIC. Durante la primera sesión de los diálogos en la Biblioteca Nacional, el viernes 16 de junio de 1961, Alea fue uno de los primeros en intervenir, y al menos en principio pareció alinearse con la postura oficial del ICAIC y del Consejo Nacional de Cultura. Es decir, aceptó que «quizás se hayan cometido errores en el estilo de tratar este asunto» de la prohibición, y descartó que se tratara de una película contrarrevolucionaria, pero le reprochó que, «al tocar un aspecto de la realidad, no lo toca en una forma debida y, por lo tanto, dice una mentira de la manera más hipócrita que se pueda decir, que es ocultando una parte de la verdad». Si bien le reconoció valores artísticos y como documento, afirmó que resultaba inoportuna, y que «sería realmente malo, realmente muy malo, que esa película fuera a caer en manos de gente que fuera a utilizarla contra nosotros. Estaríamos dándole un arma al enemigo, cosa que no hay por qué hacer ahora». Si hasta ahí Alea no dijo nada que no coincidiera con quienes defendían la prohibición, pronto deslizaría «otro problema que es muy interesante, y […] quisiera dejarlo planteado. Es el problema de la excesiva centralización de organismos que se dedican a la creación artística». Y remarcó entonces que con «una excesiva centralización de organismos de creación artística, corremos el peligro de que una sola tendencia sea la que pueda servir dentro de un medio. Y a lo mejor estamos evitando que supervivan otras tendencias que pueden ser igualmente valiosas»[4].

El desacuerdo que ahí se insinúa no era nuevo. Dos semanas antes, el 3 de junio, Alea había formalizado ante el Consejo Directivo del ICAIC su decisión de renunciar al cargo de consejero del Instituto, que ostentaba desde la fundación del organismo en marzo de 1959. A raíz de la polémica en torno a PM y la forma en que se llevó a cabo su prohibición, el ICAIC redactó un comunicado oficial que fue leído antes de la proyección de la película a un grupo de miembros de la Asociación de Artistas y Escritores. Más allá de su acuerdo o no con el documento, el cineasta expresaba que se debió contar con él para su redacción y darle a conocer la postura oficial del ICAIC; sin embargo, afirma, «fui excluido de las discusiones donde se trató el problema del comunicado y se definió la política a seguir»[5]. Ya antes había escrito también un duro memorando dirigido a Alfredo Guevara, con fecha de 25 de mayo de 1961, denunciando la «dirección unipersonal» del ICAIC[6], y toda una serie de razones de semejante tenor por las cuales «no puedo solidarizarme con la política que se ha mantenido hasta ahora en el Instituto»[7].

Alfredo Guevara, por su parte, arremetió en un Consejo de Dirección del ICAIC no ya contra el grupo de Lunes, sino contra el propio Alea. Afirmaba sentir una profunda contradicción ideológica «con el compañero Titón», a quien caracterizaba como alguien que «baila al son de la música que toca el enemigo», «no tiene defensas frente a las posiciones ideológicas del grupo” de Lunes y «está muy cerca de ser el más honesto de [sus] miembros»[8]. En los primeros días de julio se celebró, con la presencia de ambos, una reunión extraordinaria del grupo de dirección del ICAIC y miembros de la fracción del Partido Socialista Popular del Instituto, en que volvieron a aflorar las profundas diferencias entre ellos[9]. Aunque la relación entre ambos fue zigzagueante —y tendía al acercamiento frente a enemigos comunes, como ocurrió en 1963 ante los ataques al ICAIC por parte de las posiciones más conservadoras del periódico Hoy, encarnadas en Blas Roca, su director—, en general fueron distantes, cuando no hostiles.

Todo ello forma parte del sustrato sobre el que se sostiene Memorias del subdesarrollo, incluida su pretensión de incorporarse tardíamente a la polémica de 1961. Para empezar, hay zonas del largometraje que remiten a la atmósfera del corto, acentuada por una estética cercana en ocasiones al free cinema, utilizada por PM, y que fuera defendida y vapuleada con similar pasión durante las discusiones de aquel año. No es casual que eso saltara a la vista de algunos espectadores. Orlando Jiménez Leal, quien vio la película de Alea en una proyección que tuvo lugar en Nueva York, le contaría a su amigo Jaime Soriano (quien a su vez se lo escribiría a Guillermo Cabrera Infante en una carta de julio de 1971) que cuando la película empieza «se va descubriendo un panorama absolutamente espectral de una ciudad y una sociedad en descomposición, con una sinceridad y una objetividad que resultan inconcebibles en aquel medio, como si el fantasma de PM regresara de la tumba»[10]. Es, obviamente, una lectura bastante peculiar e interesada del filme, pero la evocación de PM no es descabellada.

Memorias del subdesarrollo transcurre en los meses especialmente convulsos que median entre la batalla de playa Girón y la Crisis de Octubre, de manera que reproduce la situación en que surgió el documental y que dio pie a uno de los principales argumentos de sus detractores: interesarse por ese ambiente de disipación en medio de una situación de gran peligro para el país. En verdad, la perspectiva de Memorias del subdesarrollo elude lo festivo. El hecho de estar contadas, tanto la novela como la película, desde la subjetividad de un personaje que se resiste a involucrarse en eso que suele llamarse la marea de la historia, condiciona la mirada. El protagonista (que en la novela responde al apellido de Malabre, y en la película al nombre de Sergio, coincidiendo con el del actor que lo encarna) tiene la lucidez que le confiere el cinismo. Esa distancia le permite percibir lo que otros no ven; inmersos en el proceso, pierden de vista lo que a él, en cambio, se le hace muy claro. De paso, la postura de este es un revulsivo para el lector-espectador, que ha llegado a naturalizar una realidad a la que el personaje le descubre permanentemente las fisuras. Si bien el símbolo de la película es el telescopio a través del cual Sergio observa la realidad desde lo alto y a la distancia, no es menos cierto que su interpretación de la realidad posee, con frecuencia, más efectividad y agudeza de la que demuestran tanto los demás personajes como los espectadores.

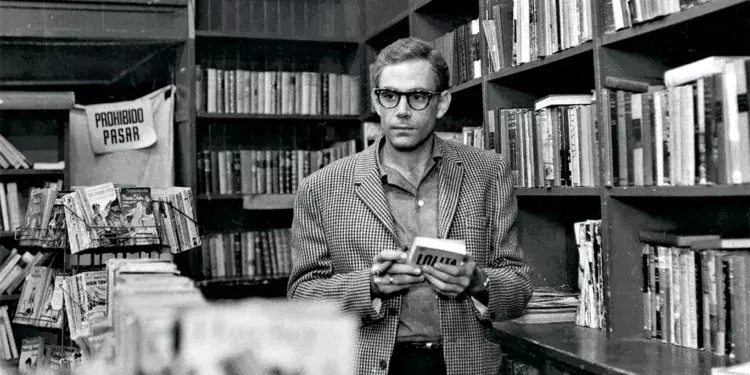

La novela y la película cuentan, en buena medida, la historia de un escritor frustrado que escribe un diario y ha quedado solo en su país, después de que la familia y los amigos marcharan al exilio: «Todos los que me querían y estuvieron jodiendo hasta el último minuto se han ido ya»[11], dice la línea que inaugura el texto. Las relaciones de ese escritor con el medio cultural habanero son más bien escasas, aunque, como espectador de ese entorno, visita librerías, va a exposiciones y museos, asiste a conferencias, ve películas. En esa misma Habana en la que circulaban también, digamos, José Lezama Lima y Virgilio Piñera, Cintio Vitier y Eliseo Diego, Guillermo Cabrera Infante y Pablo Armando Fernández, Roberto Fernández Retamar y Heberto Padilla, Malabre solo «ve» a dos escritores: Carpentier y Eddy (aparte de a «dos o tres escritorzuelos» más a los que se refiere de pasada)[12]. Por alguna referencia podemos pensar que Malabre fue lector de Lunes de Revolución (un mal lector de Lunes, debemos suponer, dada las posiciones abiertamente revolucionarias del magazín, contrastantes con las del personaje). Sin embargo, no se trata de un diletante en el sentido de superficialidad que puede encerrar el vocablo. Malabre-Sergio procesa lo que ve y lo que lee en función de la sociedad en que vive, y como ya he dicho, es capaz de percibir lo que otros más inmersos en la realidad no alcanzan a ver. Así, esa «bomba de profundidad» que fue para él Hiroshima, mi amor, la película de Resnais, le permite reflexionar sobre uno de los síntomas del subdesarrollo cubano: la visita al museo Hemingway, sobre la que volveré, lo motiva a pensar sobre el colonialismo, y la lectura del libro Moral burguesa y revolución, al que también me referiré más adelante, le descubre un modo de mirar la realidad desde otra perspectiva. Podría uno arriesgarse a decir que aunque la polémica en torno a PM y sus consecuencias eran recientes en el relato de Memorias del subdesarrollo, ellas no aparecen de manera expresa, no solo porque Malabre-Sergio no tenía relación directa con el medio intelectual, sino también porque sus preocupaciones parecían de mayor calado: le interesaba menos el rumbo de una política cultural, digamos, que el sentido de la Revolución y el destino del país.

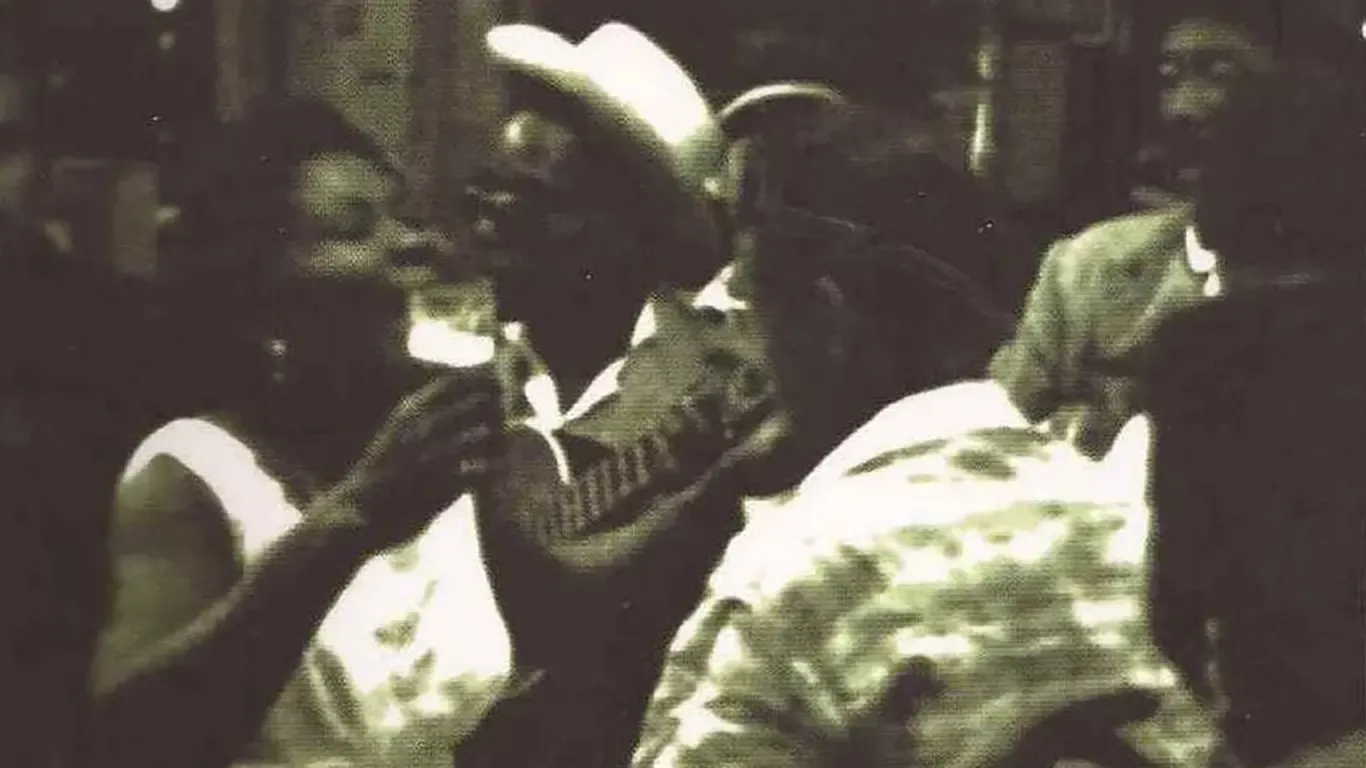

Pese a que, como ya señalé, Memorias del subdesarrollo elude lo festivo, el comienzo mismo de la versión cinematográfica tiene lugar en medio de un baile popular que en cierta medida remite a la atmósfera y al mundo de PM. Ese espíritu de fiesta, en verdad, no se había detenido y estaba en su apogeo en la misma época en que los autores del corto pretendieron exhibirlo en un cine (pese a que el argumento oficial para la prohibición fue acusarlo de «ofrecer una pintura parcial de la vida nocturna habanera»). «Dudo que la historia de la música cubana», ha asegurado una estudiosa, «registre tantos bailes populares masivos como los que tuvieron lugar en 1961», etapa en la que «se produce un verdadero desbordamiento de la cultura popular»[13]. Después de Girón (que fue precisamente el momento en que apareció PM), los clubes más aristocráticos del país, recién expropiados, celebraron fiestas populares sin precedentes. Sin embargo, la escena inicial de Memorias del subdesarrollo —cuya cadencia contrasta de manera ostensible con el ritmo pausado del documental— concluye con una muerte, es decir, de forma abrupta y violenta, lo que puede remitir también al modo en que acabó la experiencia, la fiesta de PM.

En cierto momento del largometraje, el protagonista lleva a Elena, dado su interés en convertirse en actriz, a ver a un director de cine amigo suyo. El encuentro con este —interpretado por el propio Gutiérrez Alea— tiene lugar en las oficinas del ICAIC, donde el director les muestra fragmentos eróticos de viejas películas y les explica que son escenas eliminadas por la Comisión Revisora de Películas. Dicha Comisión, por cierto, fue sustituida en octubre de 1959 por la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas, adscrita al ICAIC, encargada de autorizar y catalogar por edades los filmes que se exhibían en el país. Poco más de un año después de creada, en noviembre de 1960, un Acuerdo del Consejo de Dirección del ICAIC prohibió la exhibición, por razones políticas o estéticas, de más de noventa películas entre los centenares que inundaban las pantallas cubanas, la inmensa mayoría de procedencia norteamericana. Algunos de los títulos eliminados dan fe tanto del más rancio espíritu de la Guerra Fría (La prisionera del Kremlim, Operación Korea, Yo fui comunista para el FBI, La bestia de Budapest), como de la más limitada —o fértil— imaginación (El estrangulador fantasma, El monstruo del infierno verde, Invasión de discos voladores, La cabeza maléfica)[14]. Esa prohibición pareció lo más natural del mundo en el contexto que se estaba viviendo, y estuvo lejos de provocar resquemores en los medios intelectuales, desinteresados en estimular el anticomunismo o en fomentar rudimentarias propuestas artísticas. Sin embargo, la decisión de esa Comisión en torno a un corto de menos de quince minutos realizado por dos jóvenes casi desconocidos, provocó las reacciones que conocemos. De manera que cuando el personaje del director, dentro de Memorias del subdesarrollo, alude a la censura de la vieja Comisión, el espectador avisado puede pensar en una censura mucho más reciente, no la de las noventa películas sacadas de cartelera, sino la de aquel documental. En el diálogo que se produce entre Sergio y el director amigo suyo, una vez que han visto las escenas, aquel dice, en referencia a los antiguos censores: «Parece que esa gente también tenía sus preocupaciones de tipo moral», a lo que el director responde: «Por lo menos se preocupaba de guardar las apariencias». La referencia a las «preocupaciones de tipo moral» atiende de manera más directa a la mentada polémica de 1963 que a la del corto, dos años antes, pero la presencia de esta flota en el ambiente. Inmediatamente después, cuando el director asegura —en clara mise en abyme— que incluirá aquellas escenas en una película que está preparando, Sergio le pregunta: «¿Te la dejarán pasar?», a lo que el otro responde con expresión divertida, más que preocupada: «Sí». Es decir, la película que estamos viendo rescata escenas que no pudieron verse en su momento, y abre la perspectiva de que un espectador futuro pueda ser testigo del rescate de PM.

Como sabemos, fue un largo debate de tres jornadas en la Biblioteca Nacional el que cerró, en lo inmediato, el capítulo abierto con la prohibición de PM. En la misma sala donde tuvieron lugar aquellos diálogos se celebra una mesa sobre la novela contemporánea a la que asiste Malabre en el texto de Desnoes: «Eddy es uno de los que van a hablar […]. Voy a ir: quiero ver qué dirá. ¿Qué puede decir sobre la novela que no esté ya dicho? Y mejor de lo que él podrá expresarlo en su puñetera vida»[15]. Malabre recuerda que en otra época de su vida respetaba a Eddy porque hacía todo lo que él no se atrevía a hacer. Ahora, al terminar de leer la novela del viejo amigo, que ha comprado unos días antes —en cuyo argumento es posible reconocer, aunque Malabre no la mencione por su nombre, No hay problema (1961), del propio Desnoes—, expresa: «Es de un simplismo que me ha dejado boquiabierto. Escribir eso después del psicoanálisis y los campos de concentración y la bomba atómica es realmente patético. Yo creo que lo ha hecho por oportunismo»[16]. Más adelante especula que si Eddy regresó a Cuba después de la revolución fue «porque en Nueva York no era nadie: para lucirse en el subdesarrollo»[17]. En ese sentido, cumplió un camino inverso a los de sus otros amigos y familiares, quienes se sienten expulsados por la Revolución. Viendo a Eddy allí, en el estrado del teatro de la Biblioteca Nacional, disertando y dándole vueltas en la boca a un tabaco, mientras habla de Joyce, Kafka y Proust, Malabre no puede sino exclamar (identificando por primera y única vez al personaje de Eddy con el autor real de la novela): «¡Quién te ha visto, Eddy, y quién te ve, Edmundo Desnoes!»[18].

Coinciden con este en la mesa aquellos «dos o tres escritorzuelos» más a los que no vuelve a mencionar, y Carpentier, «¡[…] el único escritor que no necesita de la Revolución para lucirse!». Sin embargo, Malabre se apresura a retacear su dimensión y, sobre todo, a desmarcarse de ella. «Como cronista de la barbarie americana no está mal», concede, «ha logrado sacar del subdesarrollo el paisaje y la absurda historia del nuevo mundo». Pero advierte que eso no le interesa: «¡Estoy cansado de ser antillano! Yo no tengo nada que ver con lo “real maravilloso”; no me interesan la selva, ni los efectos de la Revolución Francesa en las Antillas»[19]. Paradójicamente, es la Revolución la que empuja a Malabre a sentirse como una suerte de «ciudadano del mundo», posición desde la que le resulta estrecha la noción de antillanidad que construye Carpentier. Hay en ese pasaje, por cierto, un anacronismo, puesto que son bastante obvias en las palabras del personaje las referencias a El reino de este mundo, Los pasos perdidos y El siglo de las luces. Sin embargo, esta última no apareció en Cuba sino en agosto de 1963 (aunque tuvo antes una edición mexicana), o sea, varios meses después del momento en que se desarrolla Memorias del subdesarrollo. Lo interesante es que, para remarcar su distancia con la novela de Carpentier, Malabre se concentra en su costado antillano y desecha el que pudiera haberle sido más provechoso: el de la ambigua interpretación que la novela propone sobre el curso y sentido de las revoluciones.

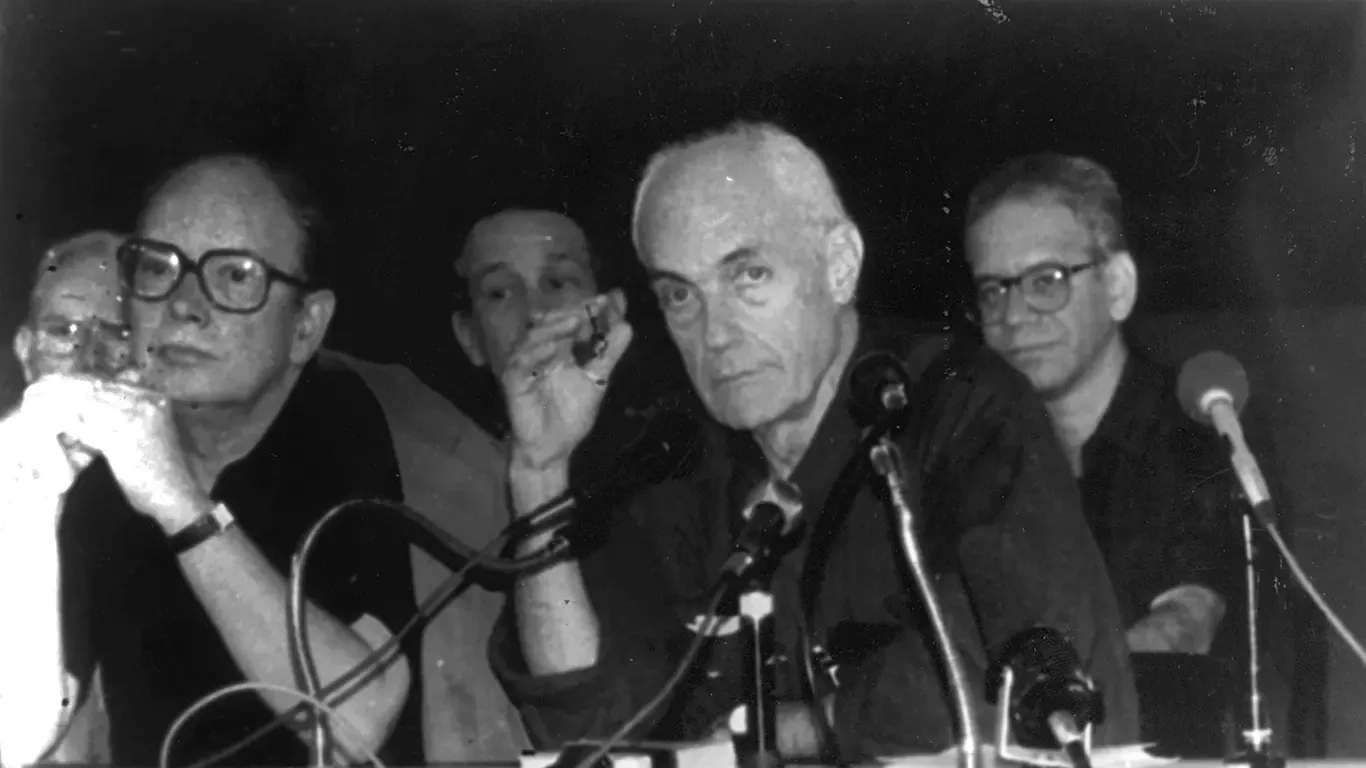

En la versión cinematográfica, la mesa redonda cambia de tema y de protagonistas, a tono con la mayor politización y radicalidad de la versión de Alea, y aprovechando la presencia de ellos en el Congreso Cultural de La Habana, en enero de 1968. En lugar de «la novela contemporánea», el tema que reúne ahora a los ponentes es «Literatura y subdesarrollo», sobre el que disertan el haitiano René Depestre, el italiano Gianni Totti, el argentino David Viñas y el propio Desnoes. Al final de las intervenciones y desde el público, el dramaturgo Jack Gelber —quien, por cierto, había prologado la edición en inglés, publicada en Nueva York en 1967— hace la siguiente pregunta: «Siendo la Revolución cubana una revolución original, ¿por qué recurre a métodos convencionales como son las mesas redondas?, ¿por qué no desarrolla un método más dinámico de establecer una relación entre el panel y el público?». Pudiéramos forzar una interpretación de tales interrogantes. Ese «método más dinámico» que extraña Gelber fue precisamente el que se desarrolló en las reuniones que tuvieron lugar en esa misma sala en junio de 1961 (lo que, a los efectos de la película, supone que ocurrieron pocos meses antes). Gelber apela a un diálogo más directo e inmediato y, sin proponérselo, nos devuelve a la circunstancia anterior. De ese modo, el espacio que había servido para dirimir y cerrar en lo inmediato la disputa en torno a PM, sirve ahora de escenario para retomar la discusión en torno al tema, desde otro punto de la historia.

- Lee: Tres notas a propósito de «Memorias del subdesarrollo» (II)

- Lee: Tres notas a propósito de «Memorias del subdesarrollo» (III y final)

[1] William Luis. «Lunes de Revolución». Literatura y cultura en los primeros años de la Revolución cubana. Editorial Verbum, Madrid, 2003, p. 223.

[2] La idea de que Memorias del subdesarrollo fue un intento por cerrar el capítulo abierto por PM la expuse por primera vez en «Instantáneas o ¿para qué sirven los jarrones del Palacio de Invierno?», aparecido en La Gaceta de Cuba, núm. 4, 2004.

[3] Edmundo Desnoes. Memorias del subdesarrollo, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2003, p. 130. Aunque utilizo la edición de 2003, la más reciente que conozco de la novela, es sabido que ha sufrido varios cambios desde su aparición, y que la propia película enriqueció esas sucesivas versiones. Un análisis de esas metamorfosis puede encontrarse en «Ideología: Memorias del subdesarrollo», en Bienes del siglo. Sobre cultura cubana. México, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 278-296, de Enrico Mario Santí, para quien «no tiene sentido hablar de «la novela de Desnoes como si esta fuera un solo texto». Por si fuera poco, tras la publicación del guion de la película en 2017, el cual muestra algunas notables diferencias en relación tanto con la novela como con la película, estas deberían incorporársele a futuros acercamientos (y hablaríamos entonces, al menos, de un texto tricéfalo). Me abstengo, por el momento, de incluir el guion en el análisis.

[4] Senel Paz (selección). Aquel verano del 61. Primer encuentro de Fidel con los intelectuales cubanos, Ediciones ICAIC, La Habana, 2021, p. 117.

[5] Tomás Gutiérrez Alea. Volver sobre mis pasos, Mirtha Ibarra (selección), Ediciones Autor, Madrid, 2007, p. 75.

[6] Ibidem, p. 88.

[7] Ibidem, p. 89.

[8] William Luis. Op. cit., p. 96.

[9] Véase el reciente libro de Iván Giroud: La historia en un sobre amarillo. El cine en Cuba (1948-1964). Ediciones Nuevo Cine Latinoamericano y Ediciones ICAIC, La Habana, 2021.

[10] Leonardo (Jaime) Soriano. Cuba no existe o quién sabe qué propósito. Carlos Velazco (selección, prólogo. y notas). Editorial Silueta, Miami, 2018, p. 276.

[11] Edmundo Desnoes. Op. cit., p. 7.

[12] En la versión cinematográfica cambian (y se internacionalizan) los escritores.

[13] Adriana Orejuela Martínez. El son no se fue de Cuba: Claves para una historia 1959-1973, Letras Cubanas, La Habana, 2006, p. 172.

[14] Iván Giroud. Op. cit., pp. 346-348.

[15] Edmundo Desnoes. Op. cit., p. 51.

[16] Ibidem, pp. 50-51.

[17] Ibidem, p. 52.

[18] Ibidem, p. 53.

[19] Ibidem, pp. 51-52.