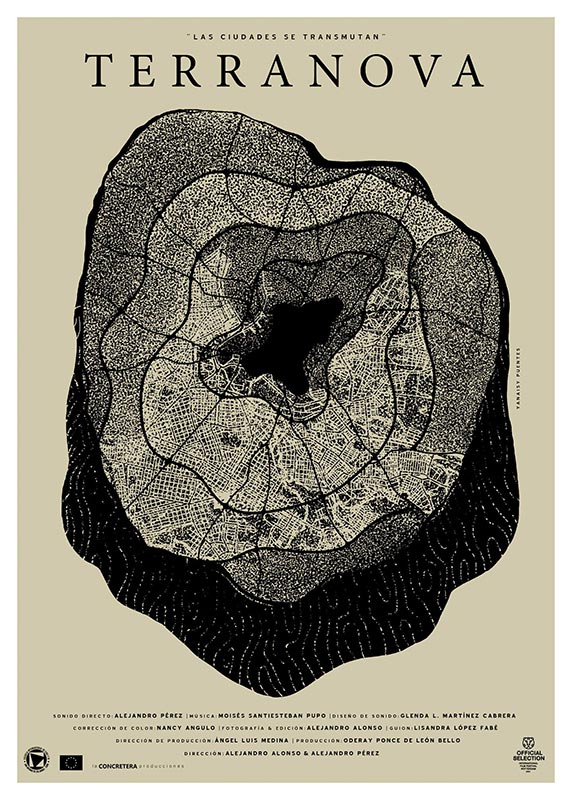

El diálogo inicial entre Damián y El Sirio sobre lo que engloba una ciudad, su conceptualización entre dos hombres de edades distintas —quizás uno de ellos es dibujante y el otro parece historiador del arte y hasta filósofo, ambos son diestros en lecturas, pues hablan sobre ellas, particularizándolas desde una Habana innombrada, mencionan a Cristóbal Colón…—, encamina el discurso enunciativo que se plantea en Terranova (2020), de Alejandro Alonso y Alejandro Pérez Serrano, por la ciudad-país que es mirada y mira a su vez a quienes la habitan. Esa continua interacción entre contexto y poblador, ya de extrañeza y (des)apego, anuncia cierta inconformidad que motiva el empeño no tanto de emigrar, sino de edificar. Uno de los dos amigos (El Sirio) actúa como especie de disertante guía; Damián es el oidor ejecutante. Palabra y preproducción conforman la unidad creadora.

Mas, si en Terranova se maneja la noción de proyectar desde los cimientos, entonces el sitio actual que se vive no basta. Para su posible cimentación, se despuebla la ciudad en el sondeo de otras circunstancias. El despoblamiento asociado alegóricamente a la masa de pájaros indefinidos y la yuxtaposición de la máquina voladora que un día pudo y podrá realizarse, conecta con la utopía a largo plazo. Por lo general, la utopía implica un intento de fusionar un pasado que se extraña. Ello condiciona el presente y cuanto vendrá. «Entre las piezas de la armazón se entrevé la ciudad futura», escuchamos mientras distinguimos esos retratos grupales de trabajadores de la República intercalados frente a la armazón de una estatua ecuestre. Sobrevienen al instante fotografías de la ciudad en construcción. Es un catálogo fantasmagórico, un inventario de la muerte, diría Susan Sontag. ¿Necesita el futuro de estos recuerdos para realizarse uno en él? Para Theodor Adorno, la inserción de lo que se conoce en lo que se quiere, en lo que tendrá lugar, representa la fuerza de la utopía, si bien esto es, a ratos, la causa de su excesiva y evidente debilidad. Fue Andrea Huyssen quien acotó al respecto lo siguiente: si la realidad no puede ser comprendida, si no podemos discernir lo bueno de lo malo, ¿de qué sirven las utopías?

Alejandro Alonso

Alejandro Pérez Serrano

En rigor, aunque la voice-over de una mujer (Lola Amores) acompañe la disposición de piezas fragmentarias que desestabilizan lo habitual —es premeditado que los cineastas distorsionen en ocasiones lo que se ve por la lente de la Cámara Oscura o por el juego entre el «en foco» y el «fuera de foco»—, Terranova participa por momentos de los postulados del filme-ensayo. Como dice Guillermo G. Peydró: «El ensayo es un gran conector, un metagénero donde cabe todo»[1]. No obstante, el cine-ensayo rebasa el ánimo entrometido de documentar o visualizar una curiosidad creativa que se asienta «cómodamente» en el montaje. Provitina tiene razón cuando afirma:

«Que el ensayo audiovisual ponga de manifiesto una tendencia clara a la fragmentación no debe propiciar la trampa de confundir esta forma de la dispersión con lo confuso, lo arbitrario, lo enrevesado. Que el ensayo favorezca la imposibilidad de cerrar debates, conceptos, paradigmas, líneas de investigación, lo único que prueba es su renuencia a pactar con los supuestos del racionalismo, su negación del arquetipo cartesiano como imposición metodológica incuestionable»[2].

Entre el ir y venir de una pintura que es ocultada y revelada remedando las refulgencias entrecortadas de los relámpagos, cuanto se representa es un inmueble incompleto. Pintura y cine. Imagen de una imagen por una dentro de otra. Apartados de cualquier asomo de nacionalismos, los cineastas actúan como redescubridores de la urbe más notable de Cuba. Aunque la notabilidad se registre ahora en vibración exhausta, muy baja, casi sigilosa. De pronto, la voz superpuesta dice: «Habían encontrado la ceiba que durante años buscaron. Con cada deseo que depositaban en el árbol, la ciudad iba creciendo. Palabra a palabra, conformaron una nueva imagen. Siglos después, incapaz de contener tantos pedidos, la ceiba comenzó a secarse. A medida que se consumía, la ciudad iba desapareciendo». La memoria es clave, no ya solo para comprenderse en el hoy, sino más bien para saber hacia dónde no ir.

Terranova, que ganó en el Festival Internacional de Cine de Róterdam el Ammodo TigerShort Award 2021, así como el premio a mejor película en la Competencia Iberoamericana de Lima Alterna Festival Internacional de Cine, fue ideada a propósito del aniversario quinientos de la capital cubana. En 2019, lo que aún era un proyecto de borrador primario de guion, resultó ganador de la convocatoria de proyectos abierta por la Unión Europea. Obra por encargo que, en homenaje a La Habana, proyecta un diálogo estremecedor y crudo, sin contemplaciones fanáticas y melodramáticas del retrato representativo del turista incondicional e incluso del nativo experto. La ciudad cosmopolita corresponde al mundo, pero apremia antes que imagine y labore el contexto mejor que aspira a tener. El viaje precisa ser íntimo, doméstico, ¿familiar? El viaje aquí simboliza el cambio transgresor por necesidad de la propia ciudad.

[1]https://elpais.com/espana/madrid/2021-04-20/el-ensayo-es-un-metagenero-donde-cabe-todo.html

[2] Gustavo Provitina: El cine-ensayo. La mirada que piensa, La Marca Editora, Buenos Aires, 2014, pp. 94-95.