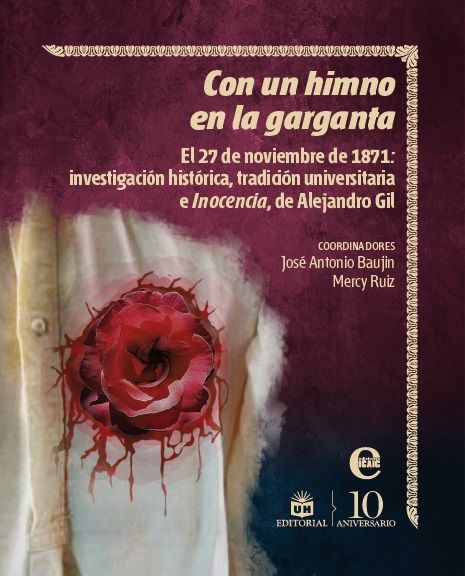

En la presentación de Con un himno en la garganta: El 27 de noviembre de 1871: investigación histórica, tradición universitaria e Inocencia, de Alejandro Gil[1], a cargo de la doctora Miriam Nicado García, rectora de la Universidad de La Habana, se apunta una circunstancia que podría asumirse como un desafío adicional o, incluso, una posible limitación a la calidad del volumen: estamos ante una obra por encargo.

La rectora afirma que la puesta en circulación del emotivo filme Inocencia, a fines de 2018, impulsó «este útil, oportuno y hermoso libro, encargado por el consejo universitario al profesor y doctor José Antonio Baujin, director de Publicaciones Académicas y de su sello Editorial UH». No son pocas, para qué negarlo, las obras conmemorativas que exhiben una suerte de fría gravedad, de hastío, propicias a la premura, al solapamiento o al lugar común. Máxime si se aventuran a revisitar un hecho aparentemente harto conocido[2], a saber, los fatídicos eventos asociados al fusilamiento de ocho estudiantes de Medicina a manos del régimen colonial español en noviembre de 1871. Sin embargo, ante el magnífico resultado de este empeño conjunto de la Editorial UH y Ediciones ICAIC, solo me resta recordar al querido maestro Gonzalo Borrás, a quien una vez le escuché una frase memorable: «La inspiración es el encargo».

Antes de comentar algunas de las ideas o valores cardinales que ofrece Con un himno en la garganta…, desearía subrayar de inmediato esa perfecta vertebración, de complementariedad, de las voces contenidas en el volumen. Es, por supuesto, el resultado de la calidad individual de los textos, de la autoría de destacados intelectuales, profesores e investigadores, que en su inmensa mayoría prestigian las aulas de la Universidad de La Habana. Pero también de una cuidada selección o «curaduría», permítaseme la licencia de historiadora del arte, de sus coordinadores, que integra un rico espectro de enfoques: la historiografía dedicada al hecho, sus tradiciones y cultura material asociados, miradas críticas al filme Inocencia y la valiosísima recuperación de textos claves para su mejor comprensión.

Esa plausible articulación no es solo textual, sino también visual. Un valor indiscutible de este libro es su excepcional diseño, a cargo de Pilar Fernández Melo. No pocas veces se suele olvidar la silenciosa labor de diseñadores y editores. Sería imperdonable en el caso de Con un himno en la garganta… La selección de imágenes compone un corpus riquísimo y variado, que establece un productivo diálogo con los textos, los complementa e interpela. El resultado visual es de absoluta coherencia con el espíritu del libro (y del filme): sobrio, contenido si se quiere, pero emotivo y comprometido.

El pórtico privilegiado del libro es el conmovedor poema de José Martí, «A mis hermanos muertos el 27 de noviembre», al cual debe su título, el de sus apartados y varios de los artículos. Funciona cual eje articulador poético, fundamento lírico transversal al texto todo. Son tres las secciones del volumen, presentadas por José Antonio Baujin[3]. La primera se ocupa de la investigación histórica relativa al nefasto evento y su lugar en las tradiciones universitarias, con tres textos de la autoría de Luis Fidel Acosta, Leonardo Fernández Otaño y Francisca López Civeira. Acosta sistematiza la historiografía en torno al 27 de noviembre, y apunta sus fortalezas y limitaciones desde las primeras contribuciones bibliográficas en el mismo siglo xix, y ya anuncia el lugar cimero que ocupan los textos de Fermín Valdés Domínguez y Luis Felipe Le Roy.

Fernández Otaño comenta las máximas expresiones de la cultura material dedicados a los estudiantes de Medicina (a saber, el panteón mortuorio donde descansan los cuerpos, el memorial ubicado en La Punta y el mausoleo inaugurado en 1959 en la Necrópolis de Colón), y los pone en contexto sociopolítico, en tanto «es vital acercarse a la relación existente entre la ideología de determinados grupos sociales y cómo asumieron el fusilamiento de los estudiantes como un hecho fundacional de la sacralidad patriótica»[4]. Llama la atención, y a esto me refiero cuando afirmo el protagonismo de la imagen, que se incluye otra obra escultórica no mencionada en el texto, sencilla, pero de gran interés, custodiada en predios universitarios. Se trata del monumento dedicado a Federico Capdevila, de la autoría de Juan José Sicre, ubicado en la antigua Escuela de Medicina, hoy facultad de Biología. Otra expresión de las múltiples que asume el homenaje de la comunidad universitaria a las ocho víctimas de la barbarie, esta vez en la persona de su honesto defensor.

Precisamente del permanente tributo que nuestra alma mater rinde a los estudiantes de Medicina se debe a la exhaustiva contribución de la doctora López Civeira. Si tuviese que resumir su minuciosa sistematización histórica, señalaría dos aspectos esenciales: el 27 de noviembre es un día sagrado para el estudiantado cubano, y así se ha mantenido por más de un siglo, a despecho, incluso, de grupos de poder intra- y extrauniversitarios que vieron sin beneplácito estas demostraciones. Y esta certeza conecta con la segunda idea. Que estos grupos de poder observasen con desagrado los actos de recordación, es porque nunca fueron una mera evocación arqueológica o luctuosa, sino un vehículo para el reclamo de justicia en todas sus expresiones, escenario ideal para la vindicación de causas sociales y políticas. Ellos iniciaron, y así lo refrendan espacios como el Salón de los Mártires o el Parque Monumento a los Mártires Universitarios, un largo martirologio que enorgullece e inspira al movimiento estudiantil cubano.

Con un himno en la garganta recupera dos textos medulares para la comprensión de los hechos que culminaron con el fusilamiento (o asesinato)[5] de los jóvenes, y el injusto encarcelamiento de la inmensa mayoría del resto de los detenidos: El 27 de noviembre de 1871,de Fermín Valdés Domínguez, y la conferencia La inocencia de los estudiantes fusilados en 1871, de Luis Felipe Le Roy y Gálvez[6]. No puedo menos que refrendar el insustituible valor testimonial de El 27 de noviembre de 1871, propulsor insuperable de emociones y sensaciones, que, con el recurso del fragmento y una intensa plurivocidad, componen un vívido fresco de los días de los hechos y los años posteriores de labor restauradora de Valdés Domínguez. Cede sitio a la voz dolorida del padre, a la frialdad del verdugo, al español honrado, a la cobardía del profesor pusilánime y al honor del maestro capaz de arriesgar su vida por el alumno. Extensos son los apartados dedicados a la prensa, en mi opinión de estremecedoras resonancias contemporáneas. ¿En qué medida esa prensa servil no tuvo un rol destacadísimo en azuzar los ánimos que condujeron al trágico final? El texto de Valdés Domínguez es un poderoso intersticio al horror de esos días, mas también a un relato de extraordinarias dignidad y entereza. Esta excepcionalidad no lo exime, por supuesto, de inexactitudes, que el lector puede contrastar gracias a la acertada decisión de los editores de incorporar las notas aclaratorias de Le Roy y Gálvez, incluidas en una edición posterior del volumen.

A la obra de Valdés Domínguez le sucede La inocencia de los estudiantes fusilados en 1871, versión resumida de un trabajo más extenso y ambicioso de Le Roy, disponible en formato digital por cortesía de la Editorial UH. En lo personal, me resultó muy emotiva la mención a la obra de este químico e historiador, figura imprescindible de la historiografía universitaria, y quien dedicó ingentes esfuerzos en pos de la acuciosidad histórica relativa a los hechos del 27 de noviembre. Quien ha leído a Le Roy sabe reconocer en sus textos, rigurosos y avisados, un particular placer en el hallazgo archivístico, en la consulta minuciosa y contrastada. Sea este libro un homenaje a su memoria y su labor, mucho menos conocida que lo justo y deseable.

Una de las tesis principales que defendió Le Roy, sin impugnar su inobjetable inocencia, era que aquellos jóvenes sí profesaban simpatía por la justa causa independentista, y la dudosa veracidad de la «inocencia total» preconizada por Valdés Domínguez, en tanto quedarían:

ante la historia como unos jóvenes despreocupados y desvinculados del ideal patriótico, pues solo habían hecho una travesura pueril y apolítica, sin nexo alguno con el fermento de rebeldía estudiantil contra la metrópoli, que dicho por las propias autoridades españolas existía en la Real Universidad de la Habana. Ese cuadro, tal como lo trazó Valdés Domínguez en 1887, no se puede mantener hoy a cien años de distancia, cuando se dispone de nuevos elementos de juicio para situar ese luctuoso episodio en su verdadero marco histórico. Valdés Domínguez tuvo que presentarlos como lo hizo por imperativo del momento. Solamente de esa manera podía lograr la reivindicación de sus compañeros en plena dominación española[7].

La tesis de Le Roy encontró evidente resonancia en Inocencia, cuyo asidero histórico se debe fundamentalmente a estas dos obras. El último apartado se dedica, precisamente, al análisis del filme que conmovió al país, a partir de tres textos de la autoría de los profesores Astrid Santana, Lázara Menéndez y Francisco López Sacha, respectivamente.

Una idea entrelaza las contribuciones de Santana y Menéndez, y es el par ocultamiento-revelación. En su texto, «Inocencia de Alejandro Gil. El cine, la memoria y las figuraciones históricas», Astrid Santana reflexiona a propósito de las relaciones mito, nación, historia y arte, y en particular cómo, si bien la reproducción del hecho (la secuencia de eventos y nombres, por ejemplo) es fidedigna, «su traducción al arte convierte la historia en elaboración de la memoria que rentabiliza su potencial simbólico».[8] La idea de la restitución transita a diversos niveles, más o menos explícitos: restitución de los cuerpos, de la memoria, de la verdad, ocultos por la maldad y la barbarie. Y esa recuperación-revelación, si se pretende duradera, precisa de emoción, puesto que «la emoción asociada al hecho histórico es fundamental para crear una forma de memoria perdurable»[9]. Para su reflexión se vale no solo del análisis del filme, sino de su making of y de las estrategias del director para insuflar ese «recuerdo apropiado». La idea de la restitución también discurre por otros derroteros: Inocencia es también un ejercicio de revelación y homenaje a la grandeza personal de Fermín Valdés Domínguez, mucho más que el amigo juvenil de José Martí.

En su «Los abakuá en Inocencia y las provocaciones a la historia, la memoria y la justicia», la doctora Lázara Menéndez reflexiona sobre uno de los temas que más interés despertó en los espectadores: el intento de rescate protagonizado por un grupo de abakuá[10]. E inspirada en el propio texto de la doctora Menéndez, me pregunto: ¿es esa extrañeza apenas expresión de la lógica curiosidad por una información desconocida? O, y en esto creo seguir a la autora, no es heredera de «esa percepción simplista, superficial y criminal, que lamentablemente aún circula por las calles de nuestro país»[11] de los abakuá y que conspira contra la aceptación de su posible heroicidad, especialmente en un contexto de impavidez general.

La autora afirma que en Inocencia, «las escenas donde aparecen las personas negras se perfilan como un canto a la libertad de espíritu, al compromiso y a la descolonización de la memoria en su doble acción nacional y supranacional, sin aires de exotismo, prepotencia, violencia, y sí de honor, tenacidad y amor»[12]. Nuestra cultura letrada, apegada al texto y todavía prejuiciosa de la tradición oral, es, sin dudas, prolija en ocultamientos, y se ensaña en esos «anónimos sociales» o «sin nombre»[13].

Astrid Santana refiere en su texto que «una película no recupera el pasado, sino lo evoca dentro del dominio estético, en los ámbitos de la ficción y la representación»[14]. Ante la posible opacidad (incertidumbre) del documento histórico, Inocencia rompe lanzas por la postura de Le Roy sobre el compromiso político de los jóvenes con el grito de «¡Viva Cuba libre!» de Anacleto Bermúdez camino al cadalso. Invita a repensar la «masculinidad opresiva» del héroe, en tanto los jóvenes se permiten el llanto, el cariño y el contacto físico. Y, cito a Menéndez, «vuelve la mirada hacia las prácticas populares, las de la vida diaria, esas que van sin adornos en el día a día, con lo cual orienta nuestra mirada hacia las narrativas locales, la descentralización de viejas jerarquías y las grandes narrativas»[15]. Apuesta, entonces, por rechazar la sostenida exclusión de «los de abajo» de los megarrelatos heroicos: un «silencio perverso» que atenta contra el sujeto oprimido.

La condición de «cine de tesis» y «metáfora de nuestra verdadera condición histórica y cultural» de Inocencia es desarrollada en la última contribución contenida en Con un himno en la garganta, de la autoría del profesor, narrador y ensayista Francisco López Sacha. En plena sintonía con los autores que le preceden, Sacha estima que el fin último de Inocencia, no explícito, pero sin dudas evocado, o «mostrado» en «el cuidado de la puesta en escena, en el vestuario, la iluminación, las locaciones, el encuadre, el montaje, el color, en el diseño magistral de una reconstrucción objetiva y en la serenidad y el dominio en la conducción de los actores»[16], es la fecunda indagación en el origen mismo del pueblo y la nación cubanos. Un nacimiento que necesariamente halla fundamento en el respeto a su diversidad, en el «todos y para el bien de todos» martiano.

La presentación de este libro en la Universidad de La Habana, gestado por su casa editorial, reviste especial significación. Cuando leía el texto de Valdés Domínguez me sorprendía una frase de gran dureza: «Y luego verán los que lean cómo no fue, por desgracia, mejor la conducta de la Universidad»[17]. Se refería a la actitud cobarde y entreguista del rector de turno. Sin embargo, el propio autor subvierte su afirmación. La Universidad no estaba en esos días en el despacho vil de las autoridades institucionales, sino en la húmeda barraca, dando el pecho a la descarga, arrastrando el grillete en presidio, en la digna actitud del maestro Fernández Cubas. Estuvo entre los estudiantes que años más tarde se pusieron al servicio de Valdés Domínguez para la noble causa de la erección del monumento conmemorativo. Está en los que hasta hoy, noviembre tras noviembre, continúan el homenaje y fertilizan la memoria de aquellos mártires.

En la última toma de Inocencia, Lola, la novia de luto perpetuo, enfrenta, interpela, a la cámara y agradece el extraordinario y pertinaz desvelo de Domínguez. Pero, a cine lleno, al experimentarse un visionaje compartido, el espectador aprecia un singular sobrecogimiento. Esa gratitud tiene un alcance mayor. Nos agradece, quizás, acompañar el calvario de conocido desenlace con amor y empatía. Y hoy, ante esta obra terminada, me permito apropiarme de esta gratitud para los coordinadores, autores, diseñadores y todo el equipo editorial de Con un himno en la garganta… Para Alejandro Gil, Amílcar Salatti y el equipo de Inocencia. Por estas obras hermosas y necesarias, hechas, como diría el Maestro, «sin pompa y sin odio, como se hacen las cosas verdaderamente grandes».

[1] Este texto es una versión de la presentación del libro Con un himno en la garganta: El 27 de noviembre de 1871: investigación histórica, tradición universitaria e Inocencia, de Alejandro Gil, de la Editorial UH y Ediciones ICAIC, que tuvo lugar en la Universidad de La Habana en el contexto de la 29 Feria Internacional del Libro de La Habana.

[2] Así lo declara el doctor Baujin en «El cielo se abre, el mundo se dilata! El 27 de noviembre de 1871, hoy», pp. 11-14.

[3] Idem.

[4] Leonardo M. Fernández Otaño: «Entre la sacralidad y la ideología: los monumentos conmemorativos dedicados a los ocho estudiantes de Medicina», p. 27.

[5] Así lo afirmaba el padre de una de las víctimas, en Fermín Valdés Domínguez: El 27 de noviembre de 1871, p. 90.

[6] Con un himno en la garganta… refiere de manera documentada, y la película Inocencia lo evoca, los diversos avatares, correcciones y enmiendas del libro de Valdés Domínguez, resultado de su entrega a la causa de la justicia para sus compañeros. Se recomienda consultar el detallado análisis del doctor Baujin en El cielo se abre…, a propósito de las diversas ediciones del texto de Domínguez.

[7] Luis Felipe Le Roy y Gálvez: La inocencia de los estudiantes fusilados en 1871, p. 170.

[8] Astrid Santana: «Inocencia de Alejandro Gil. El cine, la memoria y las figuraciones históricas», p. 180.

[9] Ibidem, p. 181.

[10] Al menos en las dos presentaciones del filme a las que asistí los espectadores preguntaron al equipo sobre la «veracidad» del evento recreado.

[11] Lázara Menéndez: «Los abakuá en Inocencia y las provocaciones a la historia, la memoria y la justicia», p. 195.

[12] Idem.

[13] En el texto se menciona cómo no consta en archivo el nombre de las personas de color que perdieron la vida en manos de la soldadesca por aquellos días. En cambio, de los blancos, incluso de oficio y procedencia humildes, sí.

[14] Astrid Santana: «Inocencia de Alejandro Gil», op. cit., p. 179.

[15] Lázara Menéndez: «Los abakuá en Inocencia…», op. cit., p. 199.

[16] Francisco López Sacha: «Sangre, sudor y lágrimas (negras): un diálogo posible con el cine de Alejandro Gil y Amílcar Salatti», p. 202.

[17] Fermín Valdés Domínguez: El 27 de noviembre de 1871, p. 49.