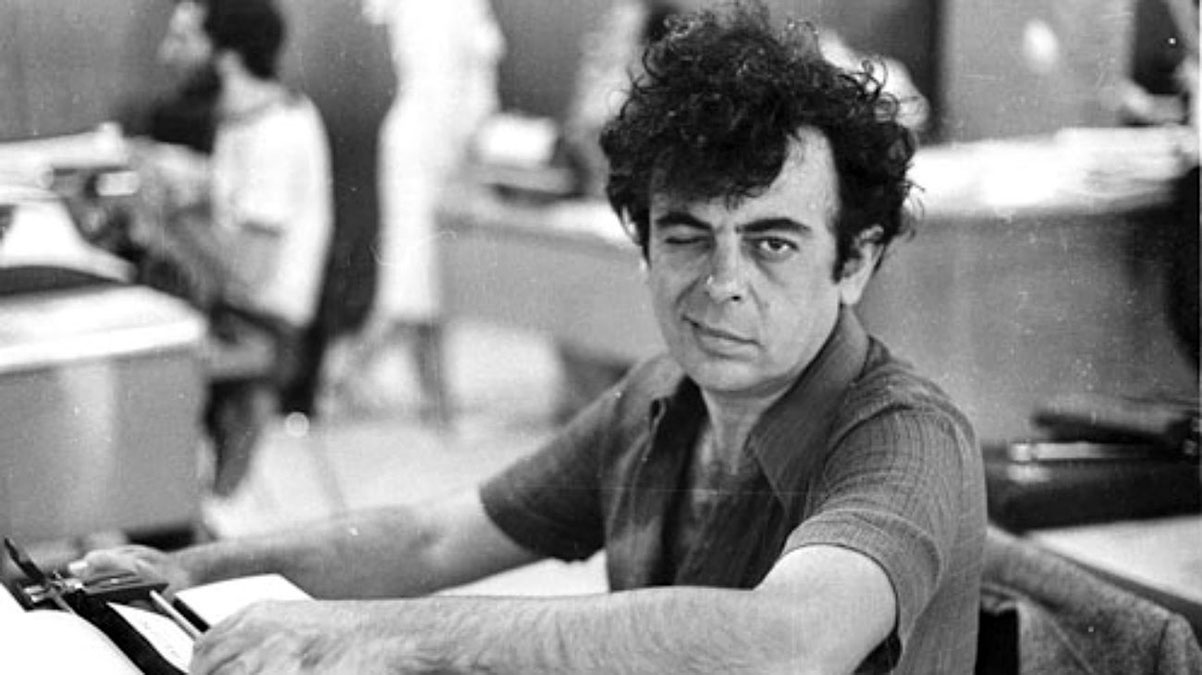

No conocí personalmente a Glauber Rocha.

Antes de revisar sus cartas, había visto sus películas, había leído sus escritos y entrevistas, y me sentía atraído por el mito. La lectura de su correspondencia con Alfredo Guevara en el período que va de 1960 a 1979 me permitió comprender mejor sus películas, sus escritos y entrevistas… y también el mito.

En su «obra» epistolar, al igual que sucede en la cinematográfica y ensayística, Glauber Rocha se nos revela como la personificación misma de la exuberancia. Exuberancia avasalladora de ideas, palabras y afán renovador, de voluntad de transformación, de inconformismo y revolución. Pero exuberancia, a la vez que incontenible y desmesurada, inabarcable e impetuosa, regida por una lucidez implacable, y como consecuencia, portadora de una extraordinaria fertilidad intelectual.

En una carta, Glauber podía escribir lo mismo una tesis que un manifiesto, sintetizar la historia del cinema novo o desarrollar una teoría sobre la liberación de la mujer. Como en un torrente se agolpan la sensibilidad artística, la formulación conceptual y la apreciación crítica, se entrelazan reflexiones y valoraciones y surgen iniciativas que van desde la organización de un Encuentro de Cineastas Independientes de América Latina hasta la creación de una Liga Latinoamericana de Cine Revolucionario.

Su verbo es tan pródigo y apasionado como las imágenes y diálogos de sus filmes, y en ocasiones no se sustrae —la vorágine de sus convicciones no le permitiría hacerlo— a la afirmación totalizadora, el enunciado radical, el veredicto absoluto, en juicios donde otros, con más serena objetividad, se regodearían en múltiples matices interpretativos.

Glauber es el cuestionamiento y la provocación permanentes.

Más allá del cine, personifica el espíritu de una época.

Hoy, cuando los bastiones de la colonización cultural contra los que este subversivo militante del cine latinoamericano enfiló su cámara parecen más sólidos que nunca, Glauber Rocha pudiera haber quedado relegado para algunos a la galería de quimeras «románticas» de los años sesenta, junto al Che Guevara, por ejemplo.

Pero la coherencia artística y consecuencia cultural y política que reflejan las cartas contenidas en el libro Un sueño compartido dan plena vigencia a su ejemplo para los que en este nuevo milenio siguen tratando de hacer un cine distinto de los modelos hegemónicos que impone la globalización.

«Su editorial de la revista —escribe a Alfredo Guevara en diciembre de 1960, a propósito del número inicial de Cine Cubano— es un verdadero plan para un nuevo cine latinoamericano: auténtico, revolucionario e independiente».

No sé si Glauber fue quien acuñó los términos «nuevo cine latinoamericano», pero sí fue quien más cabalmente los interpretó. «Nuestro cine —sostiene en una de sus cartas— debe ser revolucionario desde el punto de vista político y poético, o sea, tenemos que presentar ideas nuevas con un lenguaje nuevo». Ello implica —afirmaría tiempo después— que «para que el cine esté a la altura del pensamiento, es necesario que reaplique sus medios en función de la verdad que libera».

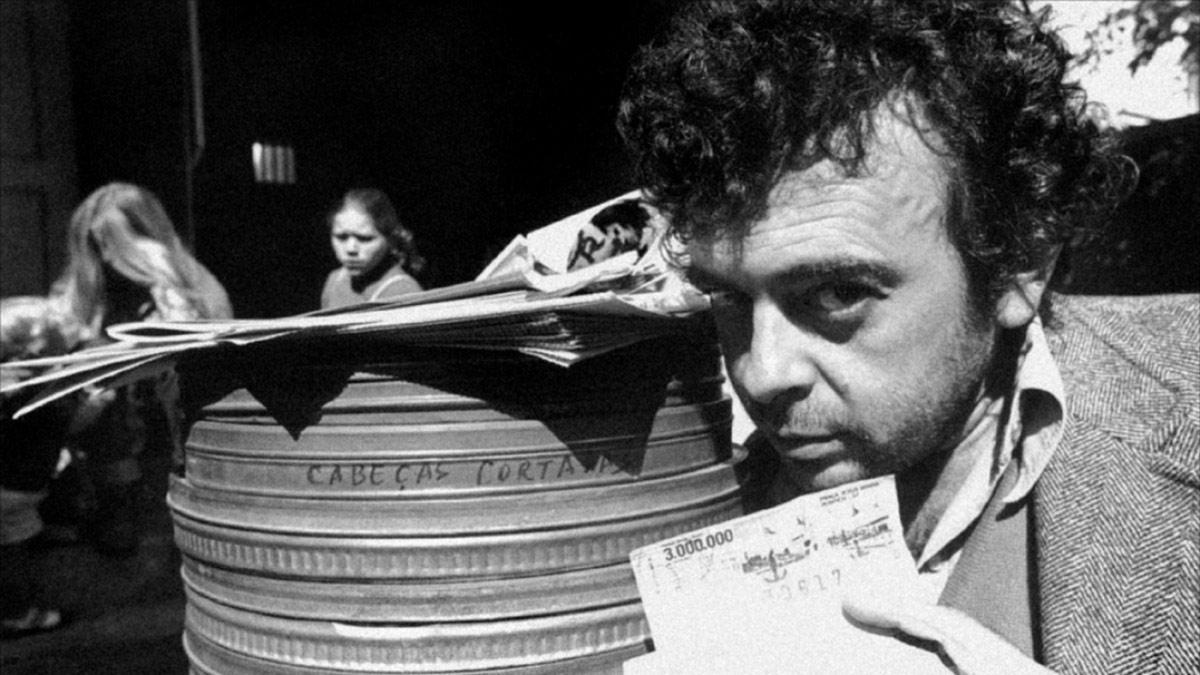

Esta necesidad de lograr «un cine que sintetice revolucionariamente nuevas realidades» se llegó a convertir para el cineasta en una verdadera obsesión por erradicar de su obra la menor huella de una cultura «burguesa». Desde este punto de vista, no hubo mayor crítico de su cine que él mismo. Mientras más se radicalizaba, más se exigía. «Una revolución cinematográfica radical —señala— puede incluso producir filmes de ruptura absoluta con el lenguaje tradicional, como Cabezas cortadas, pero tengo disposición autocrítica para llevar a fondo estos problemas».

La renovación del lenguaje como condición indispensable para una auténtica revolución en el cine —y para la posibilidad de esta de contribuir más eficazmente a una revolución más amplia, objetivo último de su quehacer artístico— hizo que Glauber Rocha se sintiera más identificado con las búsquedas expresivas del cine soviético de los años veinte que con el modelo del neorrealismo italiano, de tan vasta influencia en toda una generación de cineastas latinoamericanos, incluido ese otro gran patriarca del cinema novo que fue Nelson Pereira dos Santos.

Para él, la obra de Serguei M. Eisenstein en particular constituyó un paradigma, y de ahí que tomara Octubre como patrón de ese proyecto de mención recurrente en sus cartas, largamente acariciado y que nunca llegó a realizar, que fue «América nuestra», filme con el que esperaba despojarse definitivamente de los «vicios de una estética burguesa» a los que se declaraba todavía atado en Dios y el diablo en la tierra del sol y Tierra en trance.

El concepto de renovación en Glauber, sin embargo, no se limitó a subvertir una gramática y una estética, sino que significó ante todo una actitud medularmente distinta frente al cine, que desde su punto de vista cobraba su más plena razón de ser en tanto «arte épico didáctico, esto es, un arte de agitación política y de propaganda, de instrucción política íntimamente vinculado a las vanguardias revolucionarias».

También en este sentido integrador de arte-política-sociedad, y de asumir el cine como instrumento de descolonización cultural y —la muchas veces repetida frase— «arma de la revolución», su obra se propuso llevar hasta las últimas consecuencias esos conceptos. De ahí su mayor afinidad con la dramaturgia transformadora del cine de Octubre —inmerso en el contexto revolucionario de la Rusia bolchevique— que con el testimonio cuasi documental del cine neorrealista, reflejo de la Italia desolada de la posguerra.

Sus cartas a Alfredo, por otra parte, no solo son portadoras de las ideas del cineasta, el intelectual y el revolucionario, sino también de las confesiones del hombre y el amigo. «Me gusta escribir cartas para usted —le dice el 9 de septiembre de 1971—, porque es fácil hablar la verdad con franqueza». Franqueza, confianza, fe, identificación, son sentimientos ostensibles en esta correspondencia que en alguna que otra ocasión vino a compensar demorados encuentros personales con enjundiosos reencuentros epistolares.

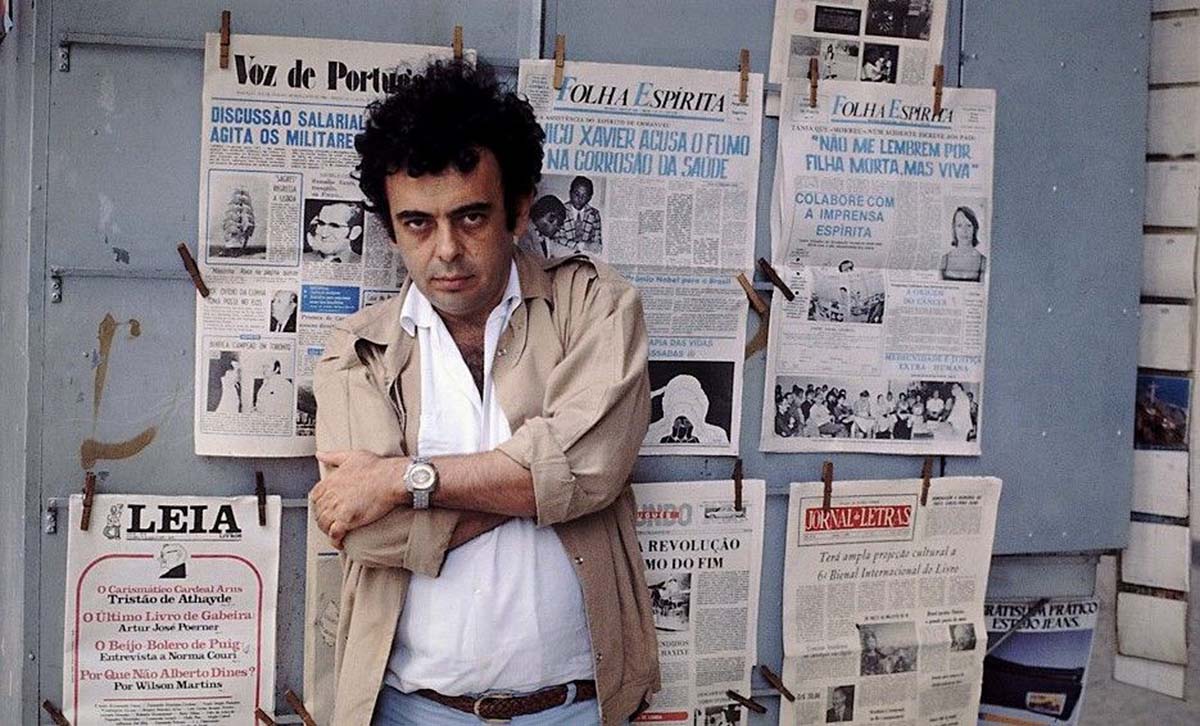

De hecho, fue la correspondencia el principal medio de comunicación y consolidación de un entrañable afecto mutuo entre Glauber Rocha y Alfredo Guevara. Diez años transcurrieron antes de que Glauber cumplimentara la invitación a visitar Cuba. Trabajos, compromisos, inevitables precauciones de seguridad en el Brasil de la junta militar de Castelo Branco, e incluso «indisciplinas», lo cierto es que nadie nunca se preparó tanto para entrar en contacto con la experiencia de la revolución cubana.

En «carta rápida a través de Titón» (Tomás Gutiérrez Alea) —sin indicar fecha ni lugar de remisión—, en la que anuncia los preparativos de su viaje, Glauber le confiesa a Alfredo: «Como lo considero un viejo amigo, le diré que el artista y el intelectual han desaparecido radicalmente, y ahora soy una persona dispuesta a trabajar como revolucionario. Esto para mí es más que una declaración ideológica, y por este motivo Cuba me atrae, y creía que solo podría viajar a Cuba después de que estuviera a la altura de ir allá, no como un turista revolucionario, sino como quien no cree que los sacrificios sean sacrificios, porque acepta las condiciones de la revolución».

Finalmente, la visita se produjo en 1971, y se prolongó por espacio de casi un año. Entre sus saldos, un documental de largometraje, Historia del Brasil, y una relación sentimental que complementó —aunque no por largo tiempo— la fraternal y solidaria ya existente con el cine cubano.

De esos resultados, el más importante fue la oportunidad del intercambio directo entre dos personalidades imprescindibles del nuevo cine latinoamericano. Mientras Alfredo Guevara supo vislumbrar y alentó desde un principio el talento y el ímpetu renovador de Glauber Rocha, este, por su parte, buscó en Alfredo la brújula orientadora para encauzar el fértil torbellino creativo que caracterizó su vida, que tuvo un temprano fin a los 43 años.

«Me considero mucho más objetivo, más definido políticamente y sin interés alguno por el mundo capitalista en que aún vivo —le cuenta Glauber a Alfredo desde París, el 3 de noviembre de 1967—. Por tanto, antes de llegar a posiciones más “avanzadas”, espero realizar esta cinta, “América nuestra”, como “mi último intento con el cine”. Después, creo que el camino será el de la lucha abierta. Discúlpeme que le robe su tiempo con estas confesiones “personales”, pero necesito mucho de sus consejos y hasta de una orientación suya sobre “lo que debo hacer” desde el punto de vista práctico, ya que no quiero perder el tiempo en actividades inútiles o seudorrevolucionarias. Ya tengo 29 años, bastante maduro para escoger un camino y asumir compromisos».

También Alfredo albergaba una gran expectativa y se venía preparando para el diálogo frente a frente con su interlocutor epistolar de tantos años. En carta fechada el 10 de agosto del propio 1967, en la que invitaba a Glauber a formar parte del comité preparatorio del Congreso Cultural de La Habana, que se celebraría en 1968, le dice: «Este encuentro personal que ahora nos falla, no solo permitiría revisar los temas, sino también, y sobre todo, escuchar tus opiniones y enriquecer nuestro trabajo con las experiencias que tú, y los cineastas e intelectuales brasileños, han logrado en un enfrentamiento concreto y con una obra igualmente operante».

Más adelante, añade: «No creo necesario insistir en estos puntos. O pretender demostraciones que puedo encontrar en tus filmes, y en tu vida. Este es el riesgo de pedantería a que nos expone ese diálogo unilateral que es toda carta».

Es la letra y el papel, no obstante su carácter de «diálogo unilateral», lo que hoy queda de ese vasto y fecundo intercambio. Por fortuna, en el caso de Glauber, su prosa es tan vital y vibrante que su lectura desborda la comunicación visual.

Decía al principio de este texto que no conocí personalmente a Glauber Rocha, pero luego de leer sus cartas tuve la impresión, al menos, de haberlo oído.

Aunque sea en español, consciente como estoy de que las traducciones siempre le espantaron.