Próximamente se cumplirán veinte años de la publicación de dos libros claves para conocer hechos esenciales sobre el origen del cine del ICAIC y el movimiento del nuevo cine latinoamericano, y por ello, de obligada consulta para cualquier estudioso, investigador o historiador de ambos fenómenos artístico-político-culturales.

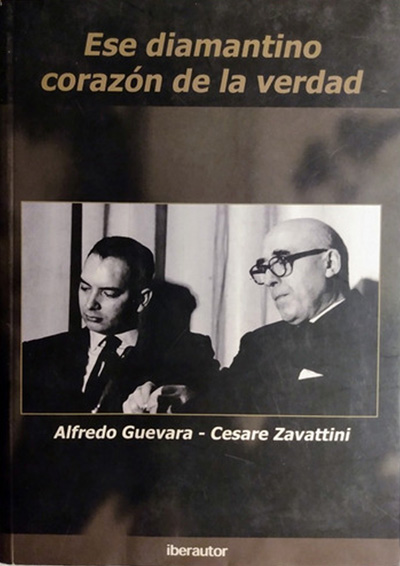

Son ellos Ese diamantino corazón de la verdad y Un sueño compartido (Iberoautor Promociones Culturales S. L. y Oficina del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 2002), que como parte de su contenido dieron a conocer la correspondencia hasta entonces inédita de Alfredo Guevara, fundador del ICAIC, con el cineasta italiano Cesare Zavattini (de 1954 a 1972) y el brasileño Glauber Rocha (de 1960 a 1979), respectivamente.

Con los testimonios de ambos intercambios epistolares, archivados en la dirección del ICAIC sin que hubieran salido a la luz pública por más de tres décadas, guardo una relación personal muy estrecha. En fecha tan anterior a la materialización de los dos volúmenes mencionados como 1997, solicité a Alfredo Guevara autorización para revisar su archivo personal de cartas de trabajo con otros cineastas desde la etapa fundacional del ICAIC, movido por la certeza, a partir de algunas muestras dispersas leídas con anterioridad en las páginas de la Revista Cine Cubano, de que esa correspondencia revelaría una más rica dimensión humana, histórica e intelectual de aquellos primeros pasos que condujeron, tanto en el ámbito nacional como continental, al surgimiento de un nuevo cine.

Concedido el permiso, literalmente me sumergí en un mar de papeles traducidos del italiano y el portugués, mecanografiados unos, escritos a mano otros, amarillentos todos, y puedo decir que lo encontrado en intensas y apasionantes jornadas de labor, que se extendieron por varios meses —en los que me mudé al séptimo piso del edificio ICAIC, donde ha radicado siempre la dirección—, cumplió con creces las expectativas.

Esos hallazgos fueron el origen de dos artículos en los que pretendí dejar constancia de mis impresiones y reflexiones sobre un inmenso caudal de sucesos, ideas, conceptos y planes que transmitían el fervor de un alumbramiento al que concurrían un ya consagrado neorrealista y dos jóvenes iluminados por un espíritu irreductiblemente revolucionador.

Son textos que ahora entrego —revisados y actualizados— a Cine Cubano, por ser la publicación que inspiró la investigación. Y ojalá algún día también puedan ocupar el espacio editorial que les corresponde junto a las cartas a las que se refieren, de cuyo latir profundo, vehemencia creativa y júbilo fundador quedaron, como se verá, definitivamente impregnadas sus líneas.

Caro Zavattini

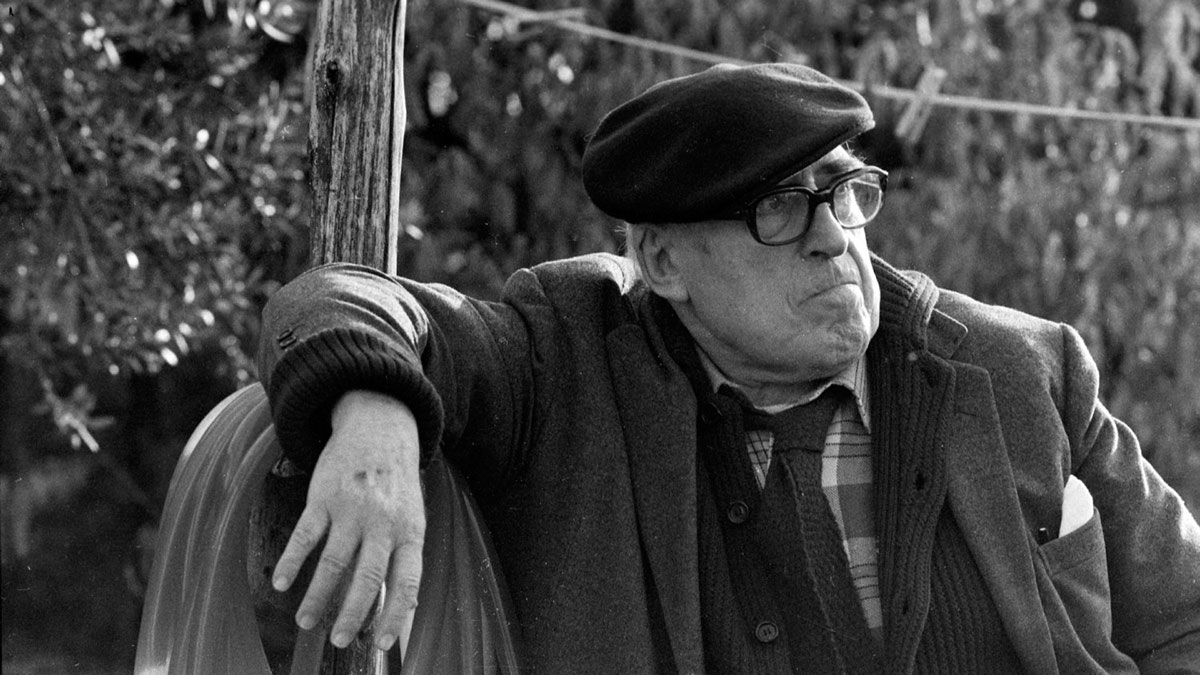

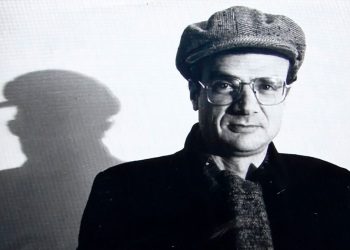

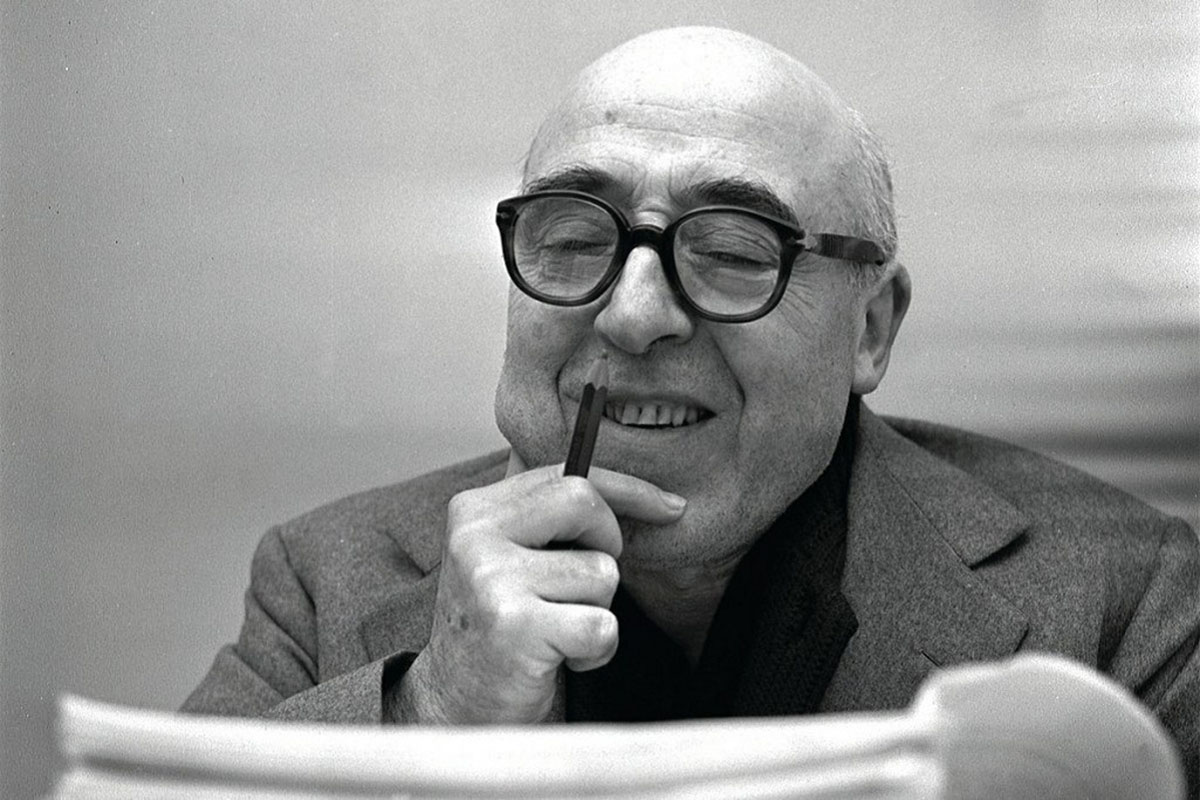

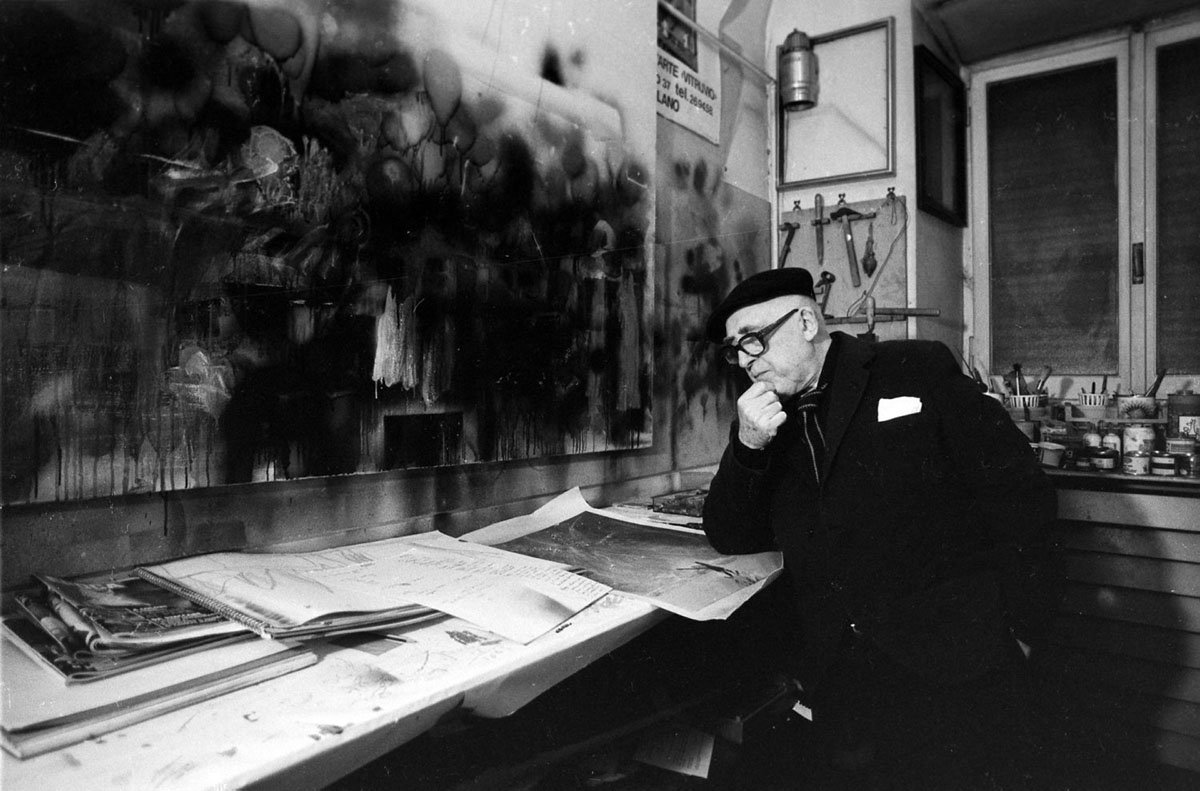

Cuando en julio de 1983 tuve oportunidad de entrevistar a Cesare Zavattini en el 13 Festival Internacional de Cine de Moscú, sabía de la relación que había tenido con Cuba desde la primera mitad de la década del cincuenta del pasado siglo, pero confieso que no tenía idea de lo entrañable y fructífero que había sido este vínculo desde el punto de vista espiritual e intelectual, tanto para él como para los que aquí forjaron, el sueño primero, la realidad después, de un cine al servicio del hombre y el arte.

Fue la revisión de la abundante correspondencia que durante años Zavattini sostuvo con Alfredo Guevara —en una época en que todo dependía del servicio postal y de las misivas entregadas personalmente «en sus manos» (ESM), sin fax, correo electrónico o WhatsApp— lo que me permitió comprender por qué en la citada entrevista mi interlocutor se refirió a Cuba como «mi segunda patria» y me reveló el efecto mutuamente enriquecedor de sus contactos con los jóvenes que conoció antes de 1959 como integrantes de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, y a los que luego del triunfo de la revolución, y en su condición de fundadores del ICAIC, lo unirían aún más estrechos lazos.

Como primera evidencia, subrayo el saldo recíproco de esa relación, pues las cartas intercambiadas dejan ver que no consistió solo en la lógica influencia que la jerarquía artística de una de las partes haría suponer, sino que se puede hablar de influencias compartidas.

Cuando Zavattini visitó Cuba por primera vez en diciembre de 1953, venía directamente del Congreso de Parma, foro que, convocado para analizar las diversas tendencias que se habían derivado del tronco neorrealista, demostró en definitiva la crisis que ya minaba la esencia original del movimiento. En sus memorias, el guionista y escritor reflejó su insatisfacción con su propia intervención en aquel evento:

«(…) había dejado Parma sin responder a muchos de mis acusadores, había leído malamente mi informe, revisado y examinado desde las tres hasta las diez y media de la mañana (…), había extraviado una página del informe (…), y yo perdí el hilo del asunto (…) mientras recogía los papeles con la prisa de quien se sube los pantalones luego de darse cuenta de que se le han caído»[1].

Luego de la frustrante experiencia de Parma, el encuentro de Zavattini con los miembros de Nuestro Tiempo, la avidez intelectual por ellos mostrada y las jornadas de intenso diálogo sostenidas en su breve estancia de tránsito hacia México surtieron en el cineasta el efecto de un bálsamo restaurador. Era como un segundo aire, como un retorno a la semilla, como un rencuentro con los orígenes del espíritu neorrealista. Más tarde escribiría en la revista Cinema Novo:

«Pensaba que si hubieran estado aquí con nosotros algunos señores de la Vía Veneto, algunos literatos, oyendo las apreciaciones que de nuestro cine hacen fuera de Italia, hubieran tenido vergüenza de su escepticismo»[2].

Estos contactos en La Habana, y los que a continuación sostiene en México con varios críticos de cine, y en especial con el productor Manuel Barbachano Ponce, generan en Zavattini una suerte de antídoto contra la creciente desilusión que le provoca el rumbo posneorrealista del cine italiano de los cincuenta.

En la primera carta que escribe a Alfredo Guevara a su regreso a Roma (marzo de 1954), Zavattini reconoce que «el momento es muy delicado, y se comprende que los negocios tienden a convertir también a nuestro cine en un cine de evasión (…)», pero por otra parte le confiesa sentirse «conmovido por la estimación que ustedes mostraban por nuestro cine, del cual no esperaban los acostumbrados filmes, sino la continuación veraz y adecuada del razonamiento útil y valeroso que ustedes están entre los que más generosamente han comprendido y estimulado».

La revitalización de la esperanza en la posibilidad de un cine mejor («una discusión sobre el neorrealismo significará siempre la búsqueda de un cine mejor»), el constatar que no es «el único en creer que fuera de un cine siempre más social (el que deja a la fantasía una ilimitada libertad) no hay salvación», el ver rencarnados los propósitos que animaron a toda una generación de cineastas italianos de la cual formó parte, es el principal resultado que a nuestro juicio dejó en Zavattini esta visita y la posterior relación con sus anfitriones cubanos, quienes, por su parte, supieron sacar el mayor provecho de esta y las sucesivas ocasiones en que, al decir de Alfredo, «voces realmente autorizadas nos han dicho del cine, acercándonos a su médula».

Zavattini encontró en Nuestro Tiempo un terreno ya abonado para hacer fructificar la simiente de un cine social y artísticamente comprometido. Su presencia significó entonces algo así como el detonante de un proceso de toma de conciencia política e identidad cultural que venía madurando, que halló en el neorrealismo la postura más afín a sus inquietudes en esos momentos, y que condujo a la realización en 1954 del documental El Mégano, sobre las infrahumanas condiciones de vida de los carboneros de la ciénaga de Zapata.

El propio Zavattini supo reconocerles «la altura y verdad de vuestra inquietud», «esas ideas que demuestran muy bien vuestro espíritu concreto» y «ese fervor de ustedes», y eludió con tacto —algo, por lo demás, evidentemente ajeno a su carácter— cualquier pose de paternalismo o tutela.

Mientras planea su segundo viaje a la isla, que tuvo lugar en enero de 1956, a la vez que se declara «ansioso por ver el documental sobre los carboneros», escribe a Alfredo en mayo de 1955: «Verán que la importancia de mi viaje a Cuba no será tanto por las ideas que les pueda llevar, como porque contribuirá a precipitar, digámoslo así, los proyectos que tienen, a multiplicar vuestro trabajo solidario, a realizar, en fin, la gran pasión que sienten por hacer del cine el instrumento nacional más potente».

Por supuesto, no faltaron los consejos lúcidos del maestro, ni las correspondientes consultas de los discípulos. El 2 de enero de 1959, Zavattini, «con el corazón feliz por la gran noticia, la fuga de Batista», vuelca su entusiasmo en unas líneas portadoras de certeras observaciones sobre las perspectivas que se abren para un nuevo cine cubano:

«Estoy seguro de que Fidel Castro se valdrá del cine, oprimido por Batista, como el medio más idóneo para conocer y hacer que se conozcan los problemas de Cuba, lo cual no significa, digámoslo una vez más, una cinematografía didáctica, sino simplemente una temática históricamente interesante, desarrollada en el ámbito del espectáculo. Pero ya todos estamos de acuerdo en que precisamente el lenguaje y el espectáculo se renuevan con la fuerza, la honestidad, la sinceridad de los contenidos. Ustedes están en la condición ideal, así como estuvimos nosotros inmediatamente después de la caída del fascismo, para rescatar al cine de las rémoras industriales y convertirlo en el medio de expresión política y a la vez poética de la gran aventura democrática hacia la cual se están encaminando».

Y más adelante, señala:

«No se preocupen del arte por ahora. Cada vez estoy más convencido de que el arte lo encontrará a lo largo del camino quien pone más seriedad y pasión en el decir».

En junio de ese mismo año, al notificarle la creación del ICAIC, donde ha sido designado presidente, Alfredo Guevara se dirige al admirado cineasta en busca de orientación y apoyo:

«Teniendo en cuenta los beneficios que pueden derivarse de un esfuerzo como este en el que estamos empeñados no solo para nuestro país, sino en general para el cine más positivo, el que sabemos que usted desea y estimula con su trabajo, le dirijo estas líneas para ofrecerle nuestra cooperación en todo lo que esté a nuestro alcance, y pedirle, al mismo tiempo, toda la ayuda que pueda brindarnos a través de informaciones, consejos y sugerencias, que por venir de una persona con experiencia y autoridad reconocida, tendrán nuestra mayor consideración».

A partir de este momento, el intercambio epistolar de Zavattini con Alfredo y otros cineastas cubanos (Julio García Espinosa, Tomás Gutiérrez Alea y José Massip), así como con el crítico y profesor José Manuel Valdés Rodríguez no solo se intensifica, sino que cambia de contenido. Ha llegado la hora —según Zavattini— «de transformar en obras todo lo que bullía en el espíritu progresista de estos últimos años en Cuba», y muchas de las cartas se convierten en verdaderas agendas de trabajo en las que comienzan a hacerse realidad los sueños y aspiraciones de la etapa dejada atrás.

Cruce de informaciones, gestación de proyectos, discusión de guiones: la teoría cede paso a la práctica, y la correspondencia deviene una especie de taller postal de realización cinematográfica que culmina —aunque continuó luego— con la tercera, más prolongada y última visita de Zavattini a nuestro país, entre diciembre de 1959 y febrero de 1960.

Una valoración exacta de la trascendencia que tuvo esta comunicación, comprendida en su totalidad entre 1954 y 1972, no estaría completa si además de sus aspectos teórico, artístico y profesional, no tuviéramos en cuenta también su carga de solidaridad humana y política. «Los intereses, los ideales, los sentimientos que están juego en Cuba —escribió Zavattini en mayo de 1961, a raíz de la derrotada invasión mercenaria por playa Girón—, están investidos de los mismos grandes ideales, intereses y sentimientos del mundo que quiere sacudirse de tanto vasallaje».

De ahí que patentizara su apoyo a la causa revolucionaria desde antes del primero de enero de 1959, y que continuara manifestándolo posteriormente en cartas y mensajes en respuesta a urgentes reclamos de solidaridad o información esclarecedora sobre un determinado acontecer político, hechos que siempre encontraron en Zavattini un oído receptivo y una voz dispuesta a alzarse por la soberanía del país agredido.

En su texto «Evocando a Zavattini», que encabeza a modo de introducción las páginas de Ese diamantino corazón de la verdad, Alfredo Guevara reafirma la vigencia de un legado sustentado en gran medida por aquel flujo epistolar entre Roma y La Habana. Ningún resumen mejor que esta reflexión retrospectiva en la que definitivamente se le concede al maestro del neorrealismo una de las paternidades legítimas y esenciales del nuevo cine, cine nuevo que primero fue cubano, y que como tal se incorporaría luego a la eclosión de ese movimiento continental que se dio en llamar nuevo cine latinoamericano.

Porque si bien fue el «segundo cine» que en esta patria caribeña concentró sus afanes creativos, no constituyó la cinematografía cubana del ICAIC la única depositaria de ese legado. La obra de Manuel Barbachano Ponce en México; la Escuela Documental de Santa Fe en Argentina, con Tire dié, de Fernando Birri, como emblema; la vertiente del cinema novo brasileño, representada por Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos; en fin, la ola renovadora que recorrería en los años sesenta las cinematografías de este continente, tiene en el neorrealismo y la obra personal de Cesare Zavattini una referencia fundacional.

(Primera de dos partes)

[1] Jesús Vega. Zavattini en La Habana, Ediciones Unión, La Habana, 1994, p. 26.

[2] Ibid, p. 18.