Retrato de un artista siempre adolescente (una historia de cine en Cuba) no es solo un documental sobre la figura que lo inspira, el cineasta y ensayista Julio García Espinosa, sino también sobre la institución en que se formó y contribuyó decisivamente a formar, el ICAIC, y sobre la época en que ambos, artista e institución, participaron activamente en la vida cultural de un país que transitaba por las primeras décadas de su proceso revolucionario.

Ese proceso hilvana las tres rutas de vida con las que Manuel Herrera configura este retrato múltiple, entretejido, poliédrico, en el que se adentra por primera vez en zonas de la trayectoria de su protagonista, el cine cubano y coyunturas políticas cruciales que les tocó enfrentar, hasta ahora no revisitadas, al menos con la debida objetividad y lucidez. Retrato de un artista siempre adolescente… deviene así no solo el documental que Julio merecía, sino también uno que el ICAIC necesitaba, y un ejemplo de los muchos de enfoque problematizador y anticomplaciente que la cultura cubana demanda. Merecimiento, necesidad y demanda que además se sustentan en un nivel de elaboración artística como el que hace un buen tiempo no encontrábamos en nuestro cine documental, que con esta obra se conecta más con lo que internacionalmente se está haciendo en el género, desde mi punto de vista, más innovador en términos de lenguaje que el cine de ficción contemporáneo.

Encomiable el arduo trabajo de investigación, selección y preparación de los materiales de archivo utilizados, así como el esfuerzo de ordenarlos de manera coherente en una estructura narrativa en la que concurren otros disímiles recursos expresivos como la entrevista, el cartel, fragmentos de películas y testimonios gráficamente representados mediante el formato de la historieta. El realizador no elude tópicos del documental biográfico convencional, pero ellos solo allanan el camino para luego dinamitar el curriculum vitae del protagonista en episodios que hacen caso omiso de cronologías, filmografías y sucesión de trabajos teóricos, de forma tal que su exposición se concentra en las ideas esenciales que conformaron el pensamiento intelectual de Julio, y no en los títulos que intentaron traducirlo en películas, o lo reflejaron en sus numerosos ensayos. Retrato de un artista siempre adolescente… es un biopic sui géneris en el que no faltan las anécdotas, pero predominan los conceptos.

Por supuesto que estamos en presencia de un trabajo que tiene un valor agregado (no solo emotivo, también racional) para quienes, de una u otra forma, tuvimos y hemos tenido que ver con el artista y la institución, y fuimos testigos y participantes de aquel tiempo. Retrato… nos hace abrir el baúl de los recuerdos o destapar la caja de Pandora, según sea el caso, y por ello estas líneas no pueden constreñirse a los parámetros estrictos de una reseña cinematográfica. Así pues, dejemos paso a la evocación, pero siempre desde la óptica del presente, porque si algo no alcanzo a explicarme todavía en este documental, es por qué no me dejó un efecto de cine retro o cine de la nostalgia, por qué no lo sentí como un canto a un paraíso perdido (que, por otra parte, tampoco fue ningún paraíso) y cómo se las arregla, ante todo, para hacerme pensar en mi entorno actual.

El artista

Contaba Julio García Espinosa que en cierto festival de cine europeo, a finales de los años sesenta, un crítico se le acercó para comentarle, absolutamente embelesado, la más reciente película de Godard. Ante tanto ditirambo, Julio reaccionó con su vena más irreverentemente criolla: «¿Y quién es ese Godard?». Decepcionado por tamaña «ignorancia», el crítico se replegó sin saber que había hablado con el más «godardiano» de los cineastas cubanos, pero para quien el culto y la adoración eran poses en absoluto ajenas a una manera genuina de apreciar el arte. Hasta donde conozco, jamás las practicó, ni siquiera con quienes estuvieron más cerca de tentarle una idolatría: los grandes maestros del neorrealismo italiano.

Cuando José Antonio González me legó el programa televisivo Historia del cine me propuse, como todo buen debutante, hacer los ciclos de películas más completos que se hubieran exhibido por televisión, de actores, directores, géneros, etcétera. Uno de ellos estuvo dedicado a la actriz Bette Davis. Éxito de teleaudiencia, reconocimiento en el concurso Caracol, de la UNEAC, satisfacción del ego. En una reunión de trabajo con Julio, a la sazón presidente del ICAIC, aguardé su comentario sobre el ciclo mientras le dejaba ver, con torpe disimulo, el diploma recibido. «¿Y por qué Bette Davis?», fue su lapidaria observación. Pasarían muchos años antes de que me percatara de que ya desde entonces cocinaba sus disquisiciones en torno a esa dicotomía de fama y talento. No me dijo que Bette Davis no tuviera talento, pero me dejó muy claro que la fama no era un aval de cualidades interpretativas.

Quién, qué, por qué y cómo fueron interrogantes que siempre acompañaron el desempeño artístico e intelectual de Julio García Espinosa.

Años después me tocaría entrevistarlo acerca de aquel megaproyecto o «mamut siberiano» que fue el documental La sexta parte del mundo, del cual Julio fue coordinador general. Ironías del destino: primero los soviéticos vinieron aquí a filmar Soy Cuba, y ahora les tocaba a los cubanos ir allá a filmar una especie de «Soy la Unión Soviética», encargo asumido por el ICAIC para saludar el aniversario sesenta de la Revolución de Octubre. Recuerdo la insistencia del entrevistado, más allá de la información logística proporcionada, en cómo hacer algo diferente de lo que pudiera esperarse, por ejemplo, de la revista Novedades de Moscú. Lo que no recuerdo ahora por el tiempo transcurrido es en qué medida se logró ese objetivo, si bien en el documental que nos ocupa el director de fotografía Raúl Rodríguez habla de aciertos que, todo parece indicar, no habrá posibilidades de corroborar, por los avatares «objetivos y subjetivos» que también han hecho estragos en el estado de conservación de nuestros fondos fílmicos patrimoniales.

Quién, qué, por qué y cómo fueron interrogantes que siempre acompañaron el desempeño artístico e intelectual de Julio García Espinosa. Intercambiar con él era una invitación permanente a descubrir la cara oculta de la Luna, o para decirlo con palabras de Subiela, «el lado oscuro del corazón». No aceptar lo que las opiniones hegemónicas dan por sentado, lo que las metrópolis dictan como normas, lo que la colonización cultural impone como verdad. Cuestionar, subvertir, borrar falsas demarcaciones entre lo culto y lo popular, no esforzarse por ser cautivador, sino auténtico; no esmerarse en la perfección de la ilusión, sino en la eficacia comunicativa del espectáculo despojado de disfraces naturalistas. De todo esto nos habla Retrato…, de un artista siempre adolescente, y de un pionero —dicho sea de paso— en la resistencia frente a la faceta más reductora de la globalización: la de la identidad.

El ICAIC

No pudo tener un mejor regalo el ICAIC en su aniversario sesenta que esta historia de cine en Cuba contada por Manuel Herrera y su equipo de realización. Un regalo no celebrativo, sino reflexivo, que pone el acento no en glorias pasadas, sino en su continuidad con retos presentes y futuros (de ahí tal vez la ausencia de la nostalgia). El ICAIC visto no solo como el creador «de obras y todo un movimiento artístico que han pasado a formar parte de nuestro patrimonio cultural», sino también como escuela de pensamiento, de ideas, de debate y confrontación ideológica cuando la realidad se lo ha impuesto. Una imagen que resulta pertinente rescatar en tiempos en que su significación parece quedar reducida a la discusión sobre su obsolescencia como centro rector de la producción, la distribución y la exhibición cinematográficas en nuestro país, y es satanizado incluso como un obstáculo para las justificadas aspiraciones de autonomía, protección jurídica y respaldo legislativo que con todo derecho reclaman los cineastas independientes, pues la coexistencia de opciones y modalidades no puede sino potenciar el desarrollo de un arte y una cultura.

Desde los respectivos revuelos causados por la tríada de sus películas (más) malditas (el documental se detiene en dos: Cecilia y Alicia en el pueblo de Maravillas, pero está también Guantanamera) hasta la tentativa de su disolución por los comisarios políticos de turno (al decir del escritor y entonces director de la Cinemateca de Cuba, Reynaldo González, «intento de enterrar a un general de cinco estrellas en la tumba del soldado desconocido»), pasando por aquel tristemente célebre Congreso de Educación y Cultura que propuso abolir la palabra «intelectual» y preparó las condiciones para el advenimiento del denominado y macartista «quinquenio gris», el ICAIC se forjó en una batalla de ideas en la que considero que interpretó a cabalidad y sin concesiones el espíritu de la frase «dentro de la Revolución, todo», «todo», entendido como defensa de las convicciones hasta las últimas consecuencias.

Pero hay un pasaje en particular en Retrato de un artista siempre adolescente… que en mi opinión sintetiza esa imprescindible atmósfera de diversidad de criterios, polémica y disensión con la que el ICAIC sentó precedentes de tolerancia y respeto por la pluralidad, si bien sería erróneo suponer que siempre se dirimieron así sus diferencias internas. Es cuando Alfredo Guevara, cuya codirección con Julio todos los testimoniantes consideran como el tándem perfecto de conducción histórica del ICAIC, declara tajantemente que no suscribe ni un punto ni una coma de Por un cine imperfecto. (¿No crees, Julio, hablando de signos de puntuación, que te hubieras evitado tantos malentendidos entrecomillando la palabra imperfecto? Aunque pensándolo bien, no dudo que me hubieras respondido: «No hay comillas que valgan. Getino y Solanas no entrecomillaron su concepto de tercer cine. Tampoco Glauber lo hizo con su estética de la violencia. A Sanjinés no se le hubiera ocurrido usar comillas en su definición de un cine junto al pueblo. En los sesenta las cosas se decían de manera directa. No había espacio para el lenguaje figurado»).

Eso es debate intelectual. Eso es lo que, los viernes en la noche, en las salitas de proyección del quinto o el séptimo piso del edificio de 12 y 23, los cineastas replicaban en el visionaje y discusión de sus obras más recientes, entre colegas, entre compañeros de tendencias estéticas tal vez hasta contrapuestas, pero identificados con un mismo proyecto. Eso fue, en sus mejores momentos, el ICAIC.

Su (nuestra) época

Sin pretender tomarme atribuciones indebidas, no estaría mal que de la misma forma que, con acertado criterio de propiciar el encuentro de una obra cinematográfica con su público natural, se organizaron proyecciones especiales de Inocencia para estudiantes de la enseñanza media, Retrato de un artista siempre adolescente… sea mostrada de manera similar a dirigentes culturales de todos los niveles, no solo para que conozcan cómo se hizo el ICAIC, sino para que vean cómo se hace cultura.

Cuando se lee en la prensa que en uno de esos reciclados e inútiles encuentros sobre la presencia del humor —eso que para Julio es tan serio— en nuestros medios, se expiden tácitamente certificados de «políticamente preparados» a determinados colectivos para ejercerlo, llegamos a la conclusión de que ninguna advertencia resulta ociosa, que el huevo de la serpiente late aún con vida, esperando por el camuflaje oportuno para encender de nuevo la hoguera.

Asistí a una de esas exhibiciones de Inocencia en el cine Chaplin y quedé impresionado con aquella inmensa platea llena de uniformes azules en total comunión sensorial y espiritual con la pantalla, que por un par de horas pareció haberles hecho olvidar —amén de la medida «cautelar» de los profesores de retirárselos si sonaban durante la función— sus teléfonos móviles. Siempre que lo amerite, como es también el caso de Retrato…, el ICAIC debe replantearse una estrategia de exhibición selectiva que le permita hacer llegar a los destinatarios más indicados una película determinada, pues por los canales establecidos ya ni el boca a boca funciona para llenar una sala —demasiado grande, por lo demás—. Antes que ir a una reunión o asistir obligado a un seminario, cualquiera prefiere que lo inviten a ver una película.

Por otra parte, conviene recordar en los tiempos que corren, marcados por enésima vez por la volatilidad de los espejismos de normalización y la retomada agudización de la confrontación político-ideológica que impone el vecino del norte, esos pasajes en que el documental nos devuelve al presente de «una pelea cubana contra los demonios» del dogmatismo, la intolerancia, la exclusión y el fundamentalismo más ortodoxo. Cuando se lee en la prensa que en uno de esos reciclados e inútiles encuentros sobre la presencia del humor —eso que para Julio es tan serio— en nuestros medios, se expiden tácitamente certificados de «políticamente preparados» a determinados colectivos para ejercerlo, llegamos a la conclusión de que ninguna advertencia resulta ociosa, que el huevo de la serpiente late aún con vida, esperando por el camuflaje oportuno para encender de nuevo la hoguera.

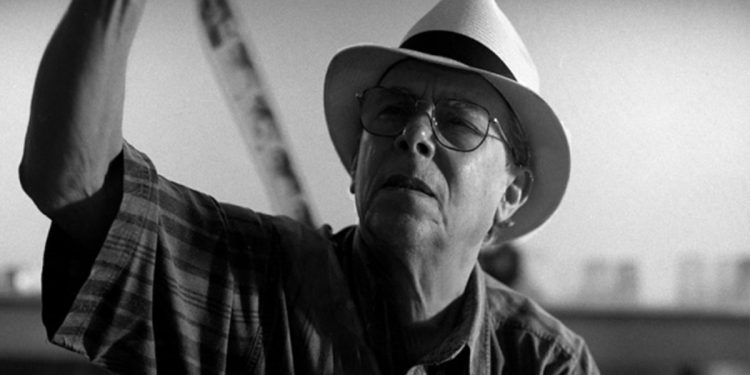

De vuelta al artista

No deja de causar cierta desazón escuchar a Julio hablar de los proyectos que todavía tenía, de aquellos que quedaron solo en su imaginación o tal vez en bocetos de guiones que nunca se llegaron a concretar, bien por las múltiples responsabilidades de dirección que tuvo que asumir, bien por el ineludible ocaso biológico de una vida que en sus últimos años se limitó a hacer acto de presencia en actividades del ICAIC, siempre sentado en primera fila, con la inseparable compañía de Lola a su lado.

Pero la obra de Julio no se circunscribe a sus películas y sus textos, está en múltiples guiones y asesorías dramatúrgicas del cine cubano, en el Comité de Cineastas de América Latina, en la Fundación y el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y junto a Alfredo, Glauber, Birri, Getino, Solanas, Sanjinés y tantos otros, en el ejercicio de un pensamiento teórico y una praxis artísticas que dieron origen a un nuevo cine a nivel continental. Está también en la música y los músicos, en los que dejó la huella de sus reflexiones sobre la más trascendente de nuestras manifestaciones culturales, no obstante provenir de un hombre de cine.

Retrato de un artista siempre adolescente… resume esa amplia trayectoria con rigor y sentido del balance, mediante los aportes de un conjunto de personalidades entre los que, por supuesto, no se puede dejar de echar de menos el testimonio del físicamente gran ausente: Titón. Fotos, dibujos, notas y confesiones de la amistad entrañable que los unió, la solidaridad puesta a prueba en momentos difíciles y el inmenso dolor que causó en uno la partida del otro, hablan de su fraternal relación, pero personalmente prefiero quedarme con una imagen de la que no hay constancia gráfica, y que a partir del relato de Julio cada cual puede visualizar como quiera: ambos caminan cogidos del brazo por las bulliciosas calles de Roma hacia el Centro Experimental de Cinematografía. De ahí seguirían rumbo a la posteridad.