Al reflexionar sobre la hipnótica hiperconsciencia de las formas, visible en el cine de Walerian Borowczyk, enseguida se remite uno, espectador avisado, a cierta exquisitez, cierto esmero fruitivo que tiene su origen, acaso, en la expansión (no histórica, sino lógica) de la alianza de las vanguardias artísticas con el decadentismo finisecular (décadas de los ochenta y los noventa del siglo XIX). Sin embargo, aquí el ideal no es alcanzar la perfección pura de la música, sino la de las imágenes en movimiento que no necesitan (o que apenas necesitan) del lenguaje.

Tomando en cuenta esto, podemos pensar en el hecho de que esa es una de las ambiciones del cine: prescindir del lenguaje, de las palabras, como sugería con fuerza Robert Bresson en sus célebres (e importantes) Notas sobre el cinematógrafo.

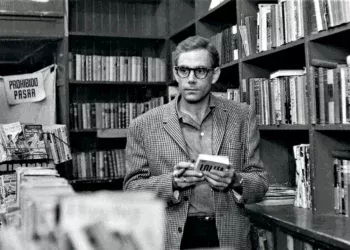

Por cierto, pronto harán veinte años de la muerte de Walerian Borowczyk, cuya obra se constituye en todo un islote.

La dimensión sincrónica del cine —en relativa oposición a la diacronía «habitual» del relato, es decir, a su progresión «visible» en el tiempo y el espacio— no excluye, por supuesto, la presencia de un tipo de discurrir que siempre es absorbido por sus «condiciones de narratividad». Son ellas las que propician la progresión diegética clásica, para decirlo en los términos de la teoría, y sin que nos intoxiquemos con un lenguaje cuya tendencia general es hacia lo ampuloso.

Un realizador «pictográfico» como Borowczyk coloca en lo descriptivo y las descripciones, observadas como conjunto —y más si intentamos definir una poética concreta—, parte de la progresión dramática de la mirada del cuerpo.

Entre paréntesis: la descripción también relata. A su modo. Y esta idea, en los límites de lo axiomático, deviene crucial para cualquier poética.

En el cine de Borowczyk el cuerpo, el placer, el sexo y su gestualidad, los umbrales de la seducción y las formas especulares del deseo muchas veces se acomodan frente a «una cámara que se anonada». Para explicar esto tendríamos que recurrir a la metáfora del ave bajo la sugestión de la serpiente. En rigor, lo que sucede es que, de alguna manera, y en relación con la trama, la circunvalación del cuerpo y el sexo vendría a ser un espectáculo «casi paralizado».

Me refiero al deslizamiento de la acción hacia la estancia del sexo. En esa estancia, el sexo y el cuerpo «están». Tan solo eso. Un «estar». El movimiento es centrípeto «mientras el sexo sucede», la mirada es autofágica. La macrosecuencia de los hechos (el relato) se ve detenida en favor de una microsecuencia (el sexo dentro del relato) que ocurre en el cuerpo y que se potencia en la necesidad de «ver», e, incluso, de «verse». En el cine de Borowczyk, el cuerpo sexualizado necesita «verse» y, claro está, «ser visto».

En resumen, no hay que pasar por alto que la descripción-narración del cuerpo sexualizado ralentiza la acción, aminora la marcha activa del relato.

Sin olvidarnos del fervor dieciochesco que esa mirada revela en La bestia (La Bête, 1975) y El interior de un convento (Interno di un convento, 1977), cabe decir que la índole narrativa de la descripción se manifiesta mejor en Cuentos inmorales (Contes immoraux, 1973) —cuatro historias independientes donde aparecen personajes históricos mitificados como Erzsébet Báthory y Lucrecia Borgia— y en Tres mujeres inmorales (Les héroïnes du mal, 1979), tríptico centrado en tres mujeres: Margherita, Marceline, Marie.

El talante literario se infiltra de modo pertinaz en La bestia y El interior de un convento (y, vale decir, en todo el cine de Walerian Borowczyk), pero sin que el cuerpo y el sexo intervengan como catalizadores de la fluencia de los hechos, un fenómeno que sí ocurre en Contes immoraux —a pesar de su dependencia de la literariedad— y en Les héroïnes du mal. La explicación tal vez tenga que ver con la mirada de Borowczyk, que puede oscilar entre la fijeza relativa que suministra la pintura y las tipologías del movimiento (personajes, imágenes, símbolos) que el relato clásico otorga al cine y en general al audiovisual contemporáneo.

¿Que el cine de Borowczyk es anómalamente ecfrástico? ¿Que de él brota una especie de escritura literaria autorrefleja, autotélica, por así denominarla? Podría ser. Se trata de una hipótesis audaz, pero llevadera como un «misterio» de poiesis. En definitiva él es un creador hipermedial: de la literatura va al cine y produce más literatura, que a su vez regresa a la pintura y se reinstala en el cine.

Una de las potenciaciones realmente modernas de ese cuadrivio (cuerpo-sexo-imagen-lenguaje) tuvo lugar en el siglo XVIII. Alguien lo definió a partir de una suma fascinante: el pensamiento liberal burgués + la Enciclopedia + la sensualidad heredada. Sin embargo, la sensualidad observable en ese contexto resulta altamente aristocrática, lo cual es poco menos que una extravagancia muy realista. Lo aristocrático es, creo, una actitud, un apetito.

En principio, el cuerpo de Borowczyk es, como dije, dieciochesco, pero ya sabemos cómo ese cuerpo es una suerte de función matemática del cuerpo vanguardista, que está lleno de vectores transhistóricos donde la forma deviene «forma proteica». La mirada de la vanguardia modifica y le otorga valores nuevos a la mirada dieciochesca, y es entonces cuando el cuerpo de «La marea», uno de los relatos de Contes immoraux, se transforma en un cuerpo en suspenso con respecto a la historicidad. Puede ser dieciochesco, por la manera en que es mirado, pero escapa de la historicidad hasta indeterminarse (llega a lo atemporal) en un discurso donde lo visual encuentra un aliado en la metáfora verbal.

Por supuesto, «La marea» es susceptible de ser justo eso, porque Borowczyk cuenta lo que vemos por medio de grandes metáforas universalistas, ancladas en un texto homónimo de André Pieyre de Mandiargues.

Al Borowczyk de la pintura «explicada» —es decir, la pintura que se despliega y se glosa para mostrar su narratividad— podemos hallarlo, por ejemplo, en «Margherita», la historia con que comienza Les héroïnes du mal. Margherita Luti (la panadera hija de Francesco Luti di Siena) es la amante-modelo de Rafael y se la puede reconocer en muchas de sus obras, pero sobre todo en La Fornarina, un célebre retrato de reveladora y atrevida sensualidad. A partir de él, de sus misterios, y también siguiendo unas ideas de Giorgio Vasari acerca del inquebrantable apasionamiento del pintor, Borowczyk desarrolla una historia episódica, más bien un docudrama en tono de comedia erótica, pero que carga con el peso de una espléndida dirección de arte.

Una narratividad que brota del cine y se hace ecfrástica más allá de la existencia de una escritura invisible, pero que está ahí, a la mano, como insinué antes.

El voyeur —dieciochesco, decadentista, vanguardista— es extático y ama las experiencias de la crueldad ligadas al erotismo. «Marceline» y su conejo conforman un delicado tapiz zoofílico en medio de una vida familiar severa, llena de reglas que cumplir y de órdenes tontas. Marceline, una chica pelirroja a quien no le interesa la banalidad del hogar, solo quiere, con su conejo, vivir dentro de un mundo dominado por una introspección adolescente cuyo eje es el descubrimiento del sexo. Pero los padres de Marceline deciden matar al conejo, guisarlo y servirlo en una cena. Cuando, riendo y burlándose, le comunican a Marceline que la carne de su conejo es la que preside la cena, ella no dice nada, tan solo llora.

La imagen de Marceline desnuda sobre la hierba junto a un quitasol, acariciándose el cuerpo y permitiéndole al conejo hurgar en su sexo, pertenece de lleno a la estirpe de un Joris-Karl Huysmans alejado del componente de «maldad artificiosa» que impregna la adustez de su obra. Sin embargo, unos minutos después la maldad se presenta en forma de venganza. Un oscuro ritual de cuerpos tiene lugar. En mitad de la madrugada, Marceline busca al joven carnicero de la familia. No sabemos bien si se entrega a él, luego de una coquetería donde hay gestos sobrentendidos, o si el joven la viola. Marceline, ensangrentada, se desmaya, y el carnicero cree que ha muerto. Entonces, desesperado, se ahorca, y cuando ve que ella despierta, le pide ayuda, pero Marceline escoge no hacerlo, pues sus planes son otros: vengar la muerte de su conejo, degollar a sus padres con el cuchillo del carnicero, y que todo parezca un asesinato seguido de un suicidio. Al final vemos a Marceline en un orfanato, a punto de contarles a las demás jóvenes la historia terrible de su conejo y de su propia vida.

Veamos «La marea», perteneciente a Contes immoraux. La metaforización del cuerpo por medio de una pathetic fallacy —de acuerdo con el sentido que le otorga John Ruskin a ese concepto—, coloca a una muchacha y a su seductor en la orilla de un mar semiembravecido donde la marea está a punto de subir. El seductor le habla de la marea, del acogimiento sumiso de su ardor, y le explica que solo entonces comprenderá ella, al subordinarse, el proceso de un fenómeno tan misterioso como el de la elevación del mar. El mar es un símbolo, es el invasor del cuerpo sometido y deleitable que está siempre en peligro de ahogarse. El seductor va explicando cómo es la subida terrible de las aguas mientras obliga a la joven a realizar una felación que termina en esa marea ascendente y que ella, dócil, recibe en su boca. En el desenlace, ella le dice que aún tienen tiempo de divertirse un poco más en el mar, y él le aclara que lo sucedido no fue diversión, sino un ejercicio del saber, del conocimiento de las mareas, sobre el conocimiento del yo que se liga al cuerpo sexualizado.

Borowczyk «pinta», sin duda. Recorta bien el encuadre y cierra mucho el plano hasta captar detalles dramáticos de los ojos, los pezones, las nalgas y la boca de la muchacha. En la boca hay una delectación muy precisa que sirve de anuncio a la marea, tan temida como deseada. Con un dedo el amante palpa los labios, calibra la humedad de la lengua y el filo de los dientes. Con un dedo anticipa, para el espectador, la invasión y el anegamiento.

El segundo relato, «Teresa filósofa» («Thérèse Philosophe»), es un buen ejemplo de la poética de Borowczyk. Una joven que visita la iglesia, y que después es castigada sin motivo en un cuarto de desahogo, tiene la oportunidad de cultivar el ocio y expandir su curiosidad en medio de una enumeración caótica que Borowczyk aprovecha con éxito. De pronto la joven halla un ejemplar ilustrado de Thérèse Philosophe, al que se añade —las palabras son aquí tan decisivas— un libro de versos de San Juan de la Cruz. Los grabados de Thérèse Philosophe, pura pornografía, completan la serie de pequeños y grandes descubrimientos, llenos de contrastes, y entonces es el «cuerpo que aprende» el verdadero sujeto de esta narración donde Borowczyk desarrollauna intensa autoenseñanza que deviene epifanía.

He aquí a un cineasta que dialoga en firme, y mediante grados de «ardor» (me expresaré así) muy enriquecidos por la modernidad, con la tradición de la sensualidad, desde sus expresiones arcaicas (pero contemporáneas, si viniera al caso definirlas con precisión) en el orbe grecolatino, pasando por el sucinto y escamoteador «medievalismo» del cuerpo, y por el Renacimiento epicúreo, hasta desembocar en el universo del llamado Siglo de las Luces. Y entonces emplaza todo ese conocimiento de la visualidad en el mundo de las vanguardias tardías, las que renacen (y se rehacen) a partir de los años cincuenta y sesenta. Un islote, vuelvo a decirlo, donde el cine «abandona» la técnica y se concentra en la médula cultural de la identidad.