Dos

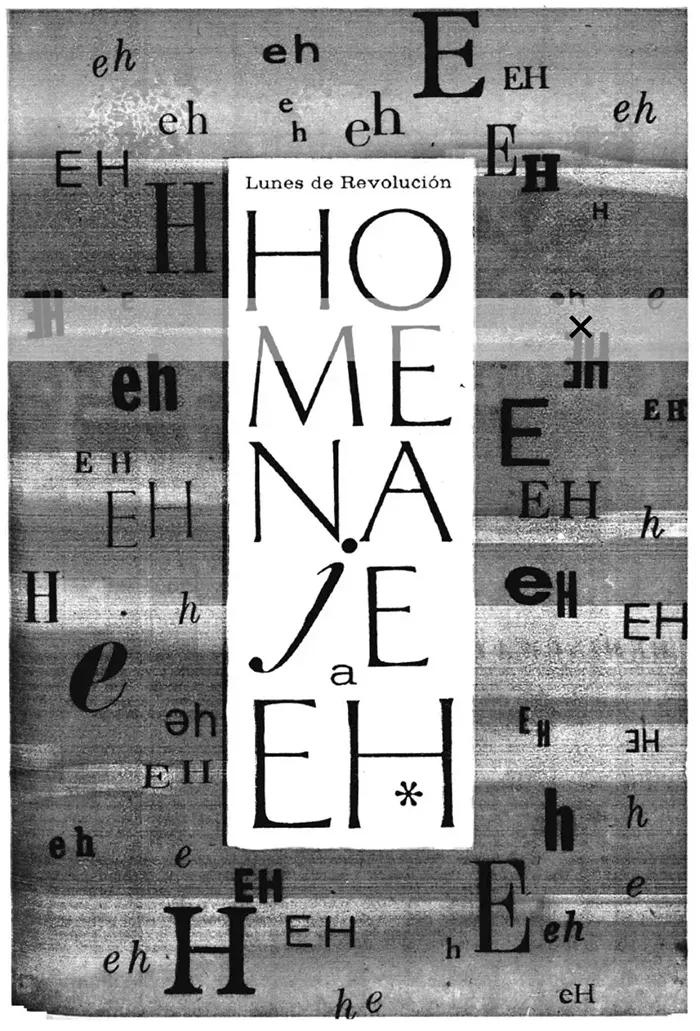

Mes y medio después de la muerte de Ernest Hemingway, Lunes de Revolución le dedicó un número homenaje (el 118, del 14 de agosto de 1961). Era una muestra de la admiración que sentían los escritores cubanos por uno de los más notables narradores del siglo XX, quien escribió o ubicó en la isla algunas de sus más célebres historias. Además de esa lealtad a Cuba, que se vio exacerbada después del triunfo de los barbudos (basta ver, para confirmarlo, el texto de Cabrera Infante en aquel número de Lunes: «Hemingway y Cuba y la Revolución»), el autor de El viejo y el mar tenía un atractivo adicional para los escritores cubanos. La potencia antintelectual del personaje que él hizo de sí mismo resultaba particularmente seductora para aquellos. En un momento en que la Revolución cubana pedía de sus intelectuales algo más (mucho más) que labores propias de la creación artístico-literaria y del pensamiento, cuando los convocaba a participar en tareas que implicaban poner el cuerpo, Hemingway parecía un ejemplo digno de tener en cuenta.

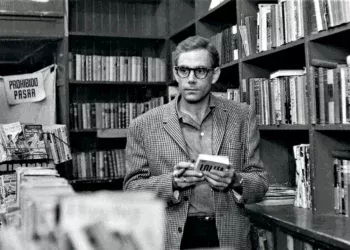

Entre los textos incluidos en esa entrega de Lunes se encuentra el de Edmundo Desnoes, «Lo español en Hemingway», clara muestra de la devoción de su autor por el escritor recién desaparecido. En su largo elogio reconoce, sí, que pueden existir «granos de superficialidad» en el acercamiento de Hemingway a nuestra cultura (entendiendo como tal la cultura hispánica), pero su muerte y el análisis minucioso de su obra, opina Desnoes, desmienten en gran medida esta conclusión, pues aquel «amó profundamente a los hispanos y a todas sus manifestaciones»[20]. Desnoes reconoce que, junto al genuino amor del norteamericano por nuestra cultura y nuestros pueblos, una veta de desprecio atraviesa algunas de sus obras. Lo salva, sin embargo, recordando que «hasta el sol tiene manchas, como dijo Martí», y que era «un hombre con contradicciones profundas que nunca ocultó»[21]. Bastó un lustro para que la imagen de Hemingway se modificara radicalmente, y nadie hizo más por ello, al menos en Cuba, que el propio Desnoes en el ensayo «El último verano», publicado originalmente en la revista mexicana Siempre! (el 14 de noviembre de 1966) y recogido en el volumen Punto de vista (1967), así como en el guion de la película y en la segunda edición de la novela, que incorporaron varias de las ideas del ensayo. No fue un giro casual, porque lo cierto es que en esos pocos años el mundo, visto desde Cuba, había dado un giro profundo.

Un texto intermedio de Desnoes, su prólogo de 1964 a la edición cubana de Retrato del artista adolescente, de James Joyce, la cual revisa la traducción de Dámaso Alonso de 1926, da fe de aquel giro. En ese prólogo, Desnoes saca a Joyce de la tradición eurocéntrica y lo reinscribe en la historia colonial y poscolonial irlandesa, lo que sería válido para la realidad y los escritores hispanoamericanos en general, y cubanos en particular. Según César A. Salgado, esa interpretación política y estética de Joyce como un intelectual subalterno de la periferia colonial reemplaza el retrato que hace su biógrafo, Richard Ellmann, como un escritor exiliado, formalista, e identificado con el cosmopolitismo metropolitano. Desnoes usa a Joyce —el único de los grandes escritores de la vanguardia que encara los problemas de la soberanía nacional y el subdesarrollo, según él— para ilustrar los dilemas que los intelectuales progresistas de la periferia, que trabajan en condiciones de subdesarrollo económico y cultural, confrontan cuando se rebelan contra los valores e instituciones hegemónicas[22]. Para Salgado, de hecho, la recanonización propuesta por Desnoes en 1964 anticipó la interpretación poscolonial de Joyce entre los académicos durante la década de los noventa[23]. Es en ese contexto intelectual que Desnoes recoloca la figura de Hemingway vista desde (la nueva) Cuba[24]. En ese punto, y pese a las notables diferencias entre ambos, son evidentes las semejanzas entre las posiciones de Desnoes y las de su personaje novelesco. En verdad, mientras Desnoes escribía para el homenaje de Lunes ese retrato admirativo y conciliador que es «Lo español en Hemingway», su personaje ve lo que él no pudo percibir entonces. Es decir, el autor pondrá en boca de este —cuyo presente transcurre entre 1961 y 1962—, lo que él mismo fue incapaz de ver en ese momento. Fueron necesarios varios años, ciertos acontecimientos y varias sacudidas para que el autor sintiera una distancia inconmensurable de sus antiguas opiniones sobre Hemingway: «Su realidad hace mucho tiempo que pasó para mí; siglos. Los siglos que representan siete años de revolución»[25].

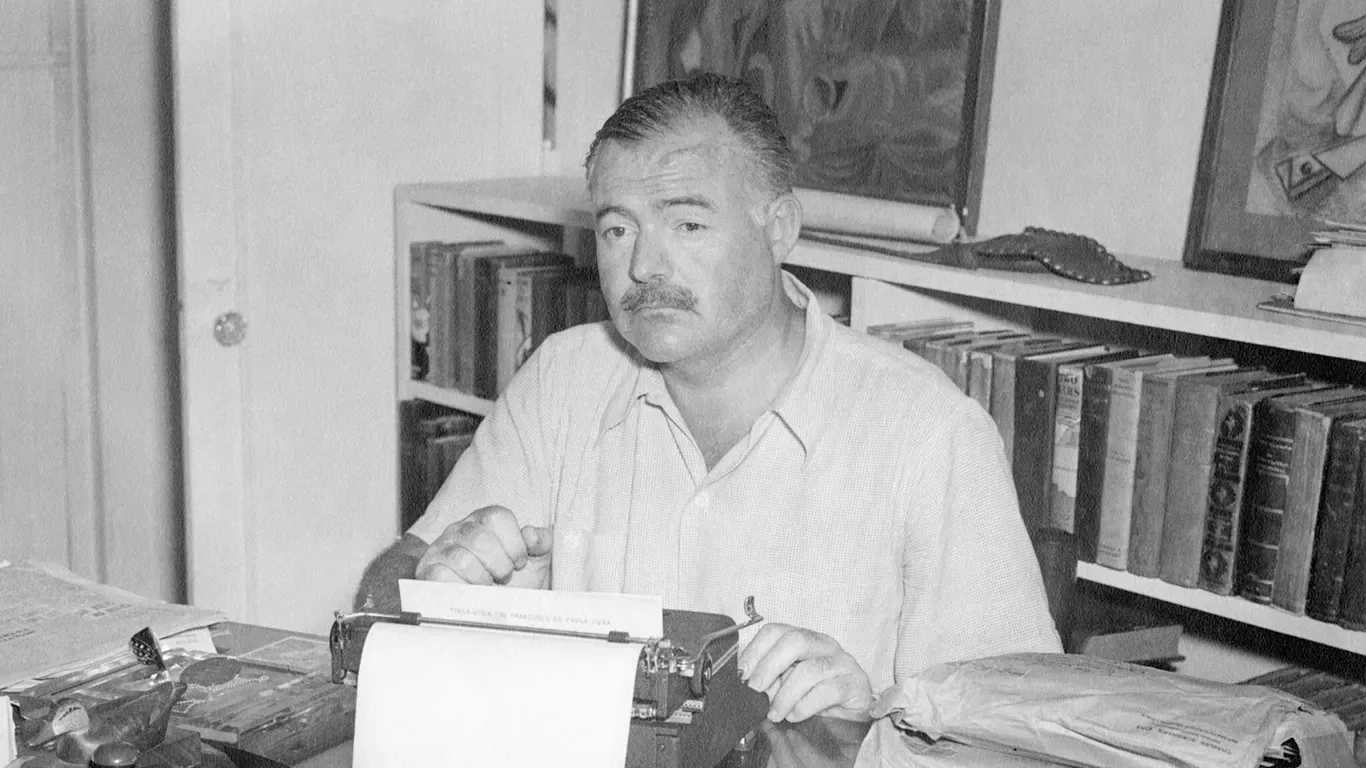

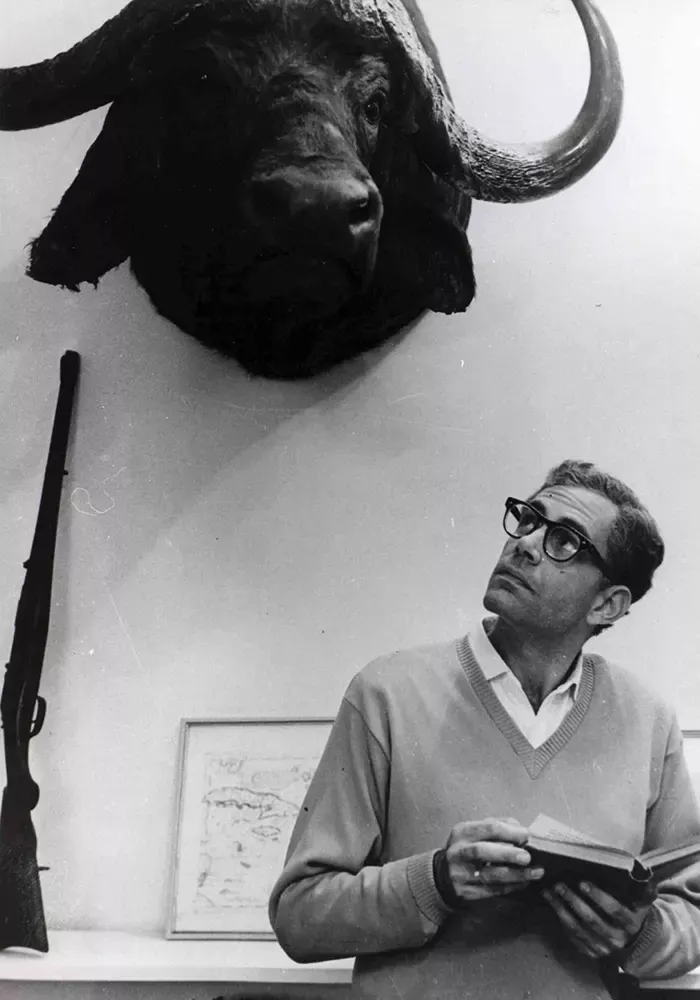

«El último verano» se detiene en el análisis de ciertas piezas del escritor norteamericano («Nosotros salimos muy mal parados en la obra de Hemingway. No nos engañemos»[26]) y añade algo útil para entender algunas zonas de la mirada del protagonista de Memorias del subdesarrollo: «Elegancia y estilo no son cosas para nosotros, de nuestro mundo. Nosotros no somos elegantes ni tenemos estilo, somos ignorantes y groseros, porque somos pobres, nos han mantenido pobres los del mundo industrializado que glorifica la obra y la vida de Hemingway». Y remata afirmando que al glamur estudiado de Hemingway oponemos nuestro incontenible caos[27]. El ensayo alude también a la visita al Museo Hemingway en Finca Vigía, que ocupará una docena de páginas de la novela y varios minutos en la película. Desnoes reconocería en dicho ensayo que, en Cuba, Hemingway «vivió como un inglés retirado en una de sus colonias, con simpatía por el pueblo cubano, pero mirándolo desde arriba, desde la Vigía»[28]. Son obvias, en estos comentarios, las semejanzas entre el dueño de Finca Vigía y el protagonista de Memorias del subdesarrollo, ambos «glamorosos», ambos distantes[29]. Sin embargo, una vez establecidas tales coincidencias, digámoslo así, clasistas, comienzan las diferencias.

Y la diferencia mayor es entre la perspectiva del colonizador y la del colonizado. Hemingway representaría al primero, mientras «nosotros» ocuparíamos el lugar del segundo. Y en ese nosotros caben lo mismo el protagonista de Memorias del subdesarrollo que René Villarreal, el hombre de confianza del escritor en la Finca, el niño negro recogido años atrás, el único que podía entrar a la habitación cuando Hemingway escribía, porque no hacía ruido. Podemos verlo en la película en el papel de guía del Museo, y las reflexiones de Malabre-Sergio son muy similares a las de Desnoes en «El último verano». Para este, «la revolución ha roto para siempre la posibilidad de que una relación semejante vuelva a producirse en Cuba. […] No seremos más criados de amos extranjeros, aunque esos amos nos ayuden a vivir con comodidad, nos sienten a su mesa, nos tengan protegidos por las violentas luchas de nuestra época. Nada. La dignidad se paga caro»[30]. Para el personaje de la novela y la película, por su parte, Hemingway «amoldó [a Villarreal] a sus necesidades, el criado, fiel perro del gran señor. El colonizador y Gunga Din»[31].

Por otra parte, si a Desnoes se le hace evidente, después de recorrer la casa, «que Cuba no ha dejado allí ninguna huella. […] Como si la casa estuviera en la Florida, Birmania o las Filipinas»[32], Malabre descubre en su recorrido «que Cuba no le interesó nunca ni un carajo a papa Hemingway. […] En toda la casa no había nada cubano, ni un objeto de santería o un cuadro. Nada. Cuba, para Hemingway, era un lugar para refugiarse, vivir tranquilamente con su mujer, recibir a sus amigos, escribir en inglés, pescar en la corriente del Golfo»[33]. Resulta curioso, asimismo, que la opinión del Desnoes ensayista sea no solo avalada por ese conflictivo alter ego suyo que es Malabre, sino también por Elena, la joven superficial e ignorante con la que este mantiene una relación a pesar de la abismal diferencia intelectual entre ambos. Si en el ensayo se afirma que «[d]e primer golpe [Finca Vigía] nos parece la residencia de cualquier administrador norteamericano de ingenio azucarero»[34], Elena, aun en su rusticidad, percibiría algo similar: «¿Aquí vivía el míster Way ese? Yo no le veo nada del otro mundo a esta casa, la verdad, libros y animales muertos. Buena mierda. Se parece a la casa de los americanos del central Preston»[35]. Es decir, frente al «enemigo» común, la mirada de Elena y de Malabre-Sergio coinciden. Él desde la intelección, ella desde el hastío, ven en Hemingway al «otro» que los desdeña.

Desnoes transita incluso del tema de la descolonización al de la expropiación. Recuerda en su ensayo que a mediados de 1960 Hemingway empezó a planear su retirada de Cuba y que entonces salieron del país más de un millón de dólares en cuadros. Si Malabre echa en falta la obra de Miró que se llevó miss Mary, como todas las demás, a cambio de la promesa de enviar reproducciones («Eso es lo que merecemos, copias»), Desnoes es mucho más radical: «Yo jamás hubiera permitido sacar[las]», dice. Y añade: «La revolución fue demasiado generosa. Esos cuadros estarían mejor en el Museo Hemingway o el Museo de Bellas Artes de La Habana. Somos también demasiado pobres en obras de calidad, y si hemos nacionalizado bancos, muy bien podríamos nacionalizar cuadros»[36]. Y en su tarea de demolición del pedestal sobre el que los escritores cubanos mantuvieron a Hemingway, Desnoes recuerda una escena que le resulta reveladora. Aunque el autor norteamericano no tuvo para la Revolución cubana, al menos de manera pública, sino elogios, Desnoes nos recuerda su opinión «sobre las revoluciones, expresada mientras conversaba con las verdes colinas de África al fondo: “Son bellas. De verdad. Por un tiempo. Luego se echan a perder”»[37].

[20] Edmundo Desnoes. «Lo español en Hemingway», en Lunes de Revolución, núm. 118, 1961, p. 14.

[21] Ibidem, p. 15.

[22] César A. Salgado. «Detranslating Joyce for the Cuban Revolution: Edmundo Desnoes’s 1964 Edition of Retrato del artista adolescente», en TransLatin Joyce. Global Transmissions in Ibero-American Literature, Brian L. Price, César A. Salgado y John Pedro Schwartz (editores), Palgrave Macmillan, Nueva York, 2014, p. 122.

[23] Ibidem, p. 123.

[24] En 1979, Desnoes le respondía a William Luis: «Después de 1961 hubo otra etapa; escribí Memorias: es la etapa de la Tricontinental y de la lucha armada. Por eso la llamé Memorias del subdesarrollo —un análisis de la mentalidad del colonizado…». Enrico Mario Santí, op. cit., p. 289.

[25] Edmundo Desnoes. Punto de vista, Instituto del Libro, La Habana, 1967, p. 53.

[26] Ibidem, p. 51.

[27] Idem.

[28] Ibidem, p. 38.

[29] Santí hará notar que «al igual que Hemingway, Malabre ve a Cuba desde la segura distancia de una torre enajenada». Enrico Mario Santí, op. cit., p. 292.

[30] Edmundo Desnoes. Op. cit., 1967, p. 47.

[31] Edmundo Desnoes. Op. cit. 2003, p. 41.

[32] Edmundo Desnoes. Op. cit., 1967, p. 46.

[33] Edmundo Desnoes. Op. cit. 2003, p. 47.

[34] Edmundo Desnoes. Op. cit., 1967, p. 46.

[35] Edmundo Desnoes. Op. cit. 2003, p. 38.

[36] Edmundo Desnoes. Op. cit., 1967, p. 55.

[37] Ibidem, p. 56.