- Lee: Tres notas a propósito de «Memorias del subdesarrollo» (I)

- Lee: Tres notas a propósito de «Memorias del subdesarrollo» (II)

Tres

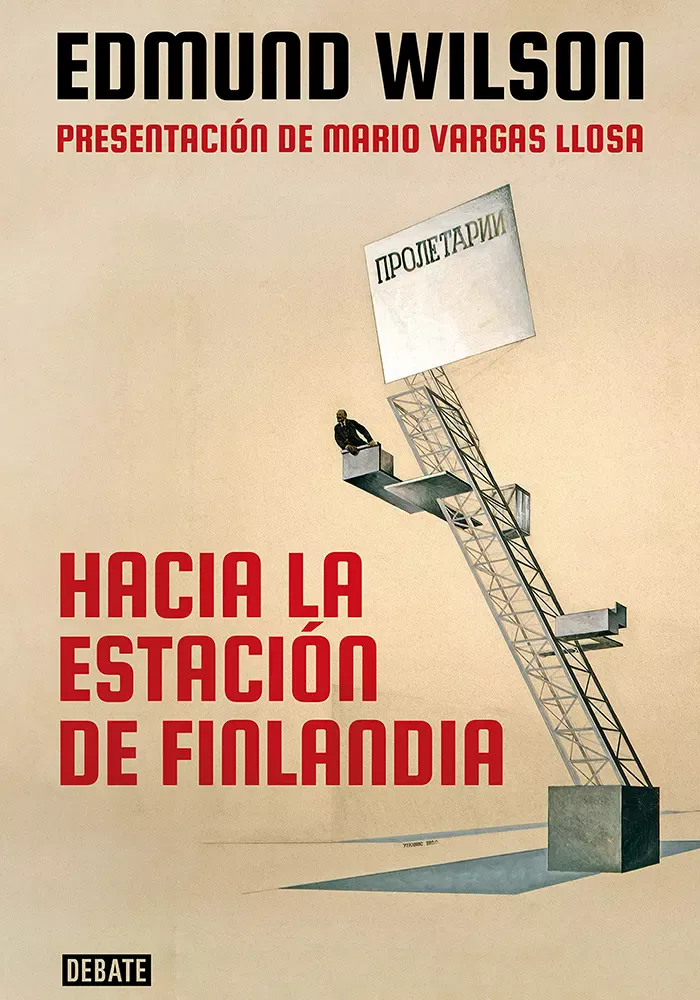

Hay en Memorias del subdesarrollo dos lecturas raras por parte de su protagonista. Raras en el sentido de que no coinciden a simple vista con la ideología del personaje y de que demuestran a la vez su amplitud de miras. La primera es Hacia la estación de Finlandia, que Malabre le recomienda a su amigo Pablo: «Le di To the Finland Station, de Edmund Wilson, para que tuviera aunque sea una noción del desarrollo de las ideas sociales, del socialismo, desde la Revolución francesa hasta la Revolución rusa. Estoy seguro de que ni lo abrió cuando llegó a la casa»[38]. Lo extraño no es solo que le recomiende tal libro a una persona de una simpleza sobrecogedora y ajena a cualquier idea medianamente revolucionaria, sino incluso que a él mismo le parezca recomendable. No hay que pasar por alto que para entonces no era conocida, obviamente, la «Introducción de 1971», en la que Wilson incluyó «ciertas correcciones y modificaciones con el fin de rectificar una visión demasiado optimista por mi parte»[39]. Esa relectura un tanto desencantada de la historia que Wilson realizaría años después habría explicado en mejor medida el interés de Malabre en el libro, un poco más cercano ahora a su visión del mundo.

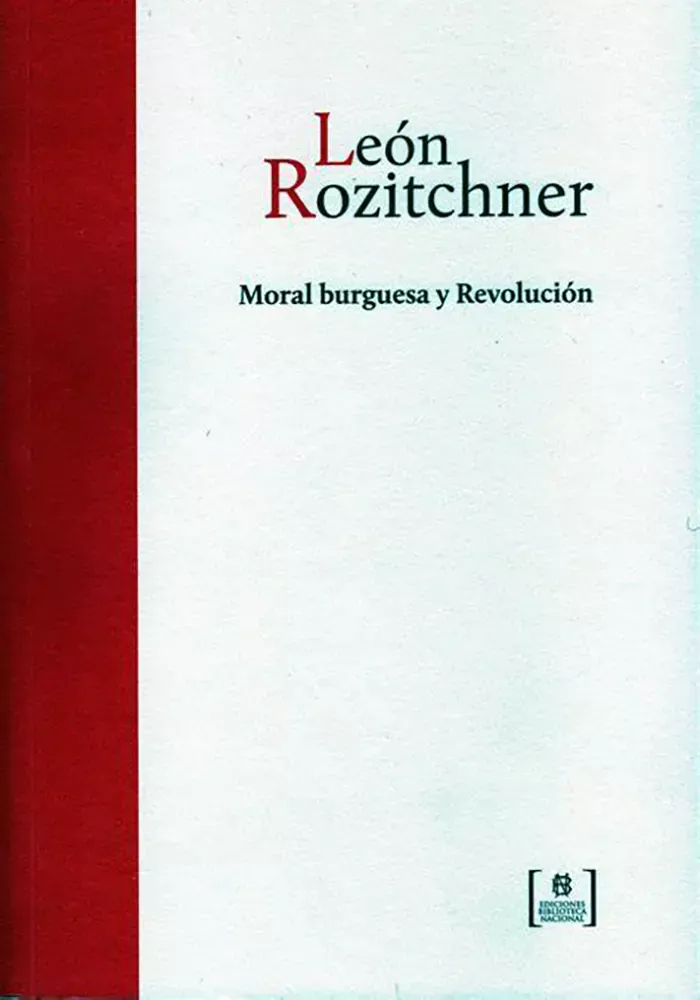

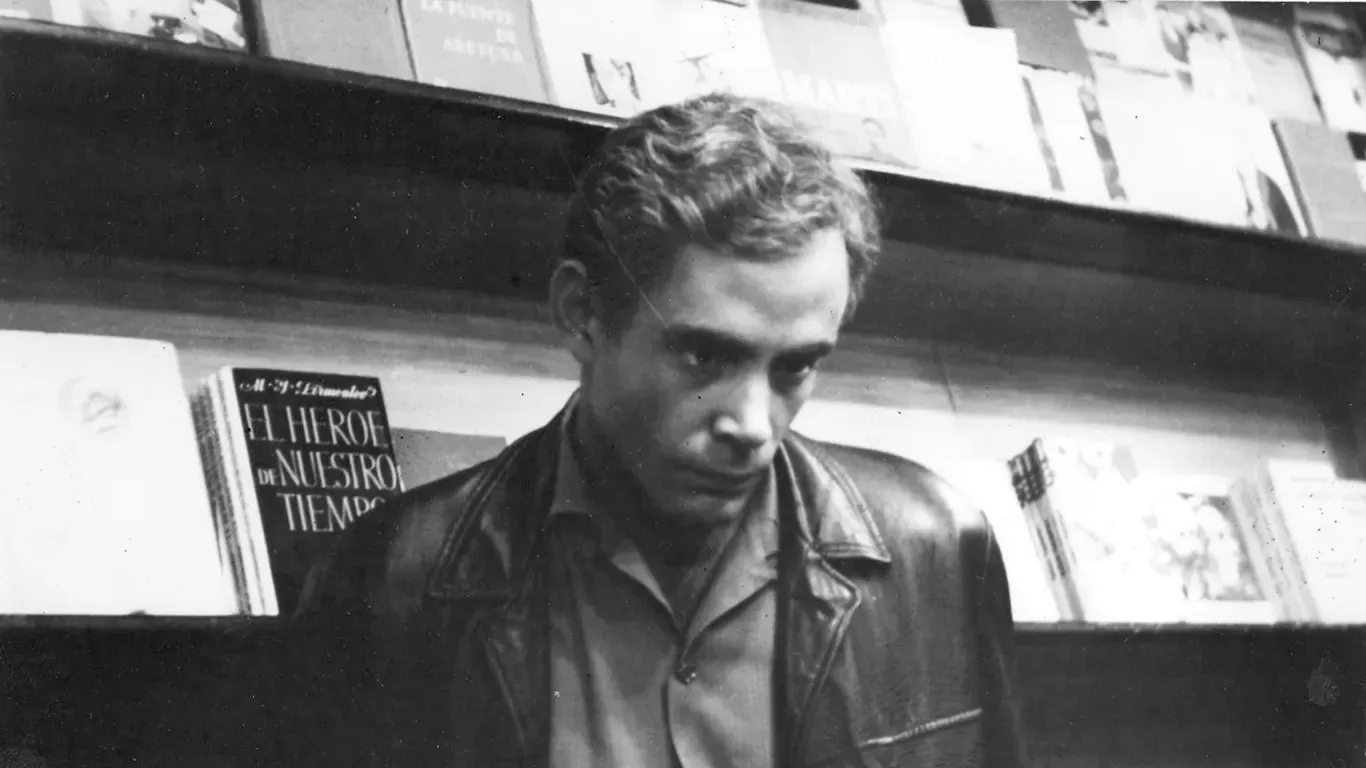

Me interesa detenerme, sin embargo, en la segunda lectura. Esta —a diferencia de aquella, que solo se menciona en la novela— aparece exclusivamente en la versión cinematográfica, donde adquiere especial relevancia. Se trata de Moral burguesa y revolución, de León Rozitchner, volumen publicado en Buenos Aires por la editorial Procyon en 1963, que Sergio compra en una librería habanera. El análisis de Rozitchner toma como punto de partida los interrogatorios a los prisioneros de guerra capturados tras la invasión por bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961. Derrotados el día 19 en playa Girón, fueron siendo apresados o se rindieron en masa. A partir del 21 de abril, varios de ellos comparecieron de forma voluntaria ante la prensa. Esos interrogatorios fueron trasmitidos en directo por radio y televisión, y reproducidos textualmente en los periódicos, y permitieron confrontar de manera pública e inmediata a derrotados y vencedores. Basándose en aquellos diálogos, Rozitchner expuso en su análisis las contradicciones morales de los invasores y abordó, a partir de sus declaraciones, las divergencias entre lo que aquellos representaban y el discurso revolucionario al que se enfrentaban. El muy posterior ensayo de Hans Magnus Enzensberger —deudor en toda la línea del libro de Rozitchner— titulado «El interrogatorio de La Habana» asegura que dicho interrogatorio —que «no solo nace de una situación revolucionaria, sino que es por sí mismo un acto revolucionario» sin equivalente en Europa— «no tiene por meta obtener una confesión, sino trazar un autorretrato. Más concretamente, el autorretrato de una clase social»[40].

Según Rozitchner, la finalidad de su trabajo es «enfrentar las concepciones morales de la burguesía con la ética de la Revolución»[41] apelando a las intervenciones de quienes reivindicaban la acción que los llevó al combate, «reiterándola en las palabras», que era para los prisioneros una manera de continuar así su lucha[42]. Tal vez la parte más sobresaliente del libro del argentino, y la que sin duda más impacto tuvo y más comentada ha sido, es la titulada «La verdad del grupo está en el asesino»[43]. De ese capítulo, en la película, se escuchan fragmentos leídos o adaptados por Sergio en off, mientras pasan ante nuestros ojos imágenes documentales. Lo que Rozitchner señala allí es el hecho de que el grupo invasor «encierra una jerarquía de funciones, dependientes las unas de las otras», que compendia «la estructura del poder de la burguesía: el religioso, el hombre de la libre empresa, el militar, el torturador, el diletante, el filósofo racionalista, el político y los hijos de buenas familias»[44]. El grupo se mueve entre dos polos: el espiritual del sacerdote y el material del asesino. Este es el caso de Calviño, «un criminal que hasta a los mismos burgueses causa horror y desprecio. Pero fue solicitado por la misma burguesía para cumplir su tarea […]. Calviño, como asesino, era aquel individuo al cual una colectividad le había señalado las tareas más miserables, pero necesarias, de su sistema de existencia»[45]. Su trabajo, en pocas palabras, era necesario para sostener «la existencia de aquellos que no están en contacto directo con la muerte que suscitan, y que por haber realizado implícitamente esa delegación pueden ostentar, como individuos separados, sus almas limpias. Pero todos se deben mutuamente la vida»[46]. Es decir, si bien todos los miembros del grupo invasor dan la espalda a Calviño una vez que han sido vencidos y reivindican la decisión de participar en la expedición a título personal, es el asesino quien se reconoce como parte de un grupo e intenta darle coherencia a la totalidad. Es él, entre todos los interrogados, quien provoca las reacciones más fuertes desde el punto de vista emotivo y quien ocupa mayor espacio en el filme.

Sin embargo, quisiera rescatar la intervención de otro de los prisioneros: Felipe Rivero Díaz, mencionado en el libro de Rozitchner como «el diletante» y en la película como «el funcionario diletante» y «el diletante Rivero». Entre los interrogatorios, su intervención fue, con mucho, la que más espacio ocupó y la más interesante de todas. Resultó ser además la que más exigió de sus interlocutores. Sus palabras no encierran, desde luego, el dramatismo de la confrontación con Calviño, pero provocan y exigen mayor reflexión. Al mismo tiempo, Rivero guarda no poco parecido con Sergio. Digamos que si Rivero hubiera permanecido en Cuba habría sido como Sergio. Casi al final del intercambio con él durante el interrogatorio, Carlos Rafael Rodríguez (entonces director del periódico Hoy) le preguntó por qué no había regresado a su país en son de paz: «Aquí hay centenares de personas como usted, señor Rivero, que piensan como usted, hablan como usted en las calles y no les ha pasado nada»[47]. Es fácil imaginar que una de esas personas podría ser el protagonista de Memorias del subdesarrollo.

Heredero de una familia rica, Rivero se reconoce como nacionalista y no duda en afirmar que está «plenamente de acuerdo [con] que debe irse a una repartición más justa de las riquezas»[48]. De hecho, asegura que, de triunfar la invasión, su idea era tal vez fundar un partido político que buscara la tercera posición, a la manera de Nasser en Egipto, no alineado con los soviéticos ni con los norteamericanos. Dicho así suena irónico, dado que fue a la sombra de estos que Rivero invadió su país, pero aun en ese caso se aparta de las posiciones de la mayor parte de sus compañeros de expedición. El que más se esmera en hablar a título personal es precisamente Rivero, y pretende hacerlo sosteniendo una conversación de igual a igual en el terreno intelectual con sus interlocutores. Quiere que se note que está muy por encima del resto de los invasores. No duda, por ejemplo, en reconocerse como cínico, disertando ampulosamente: «El cinismo es decir lo que muchos piensan y no se atreven a decirlo. Usted sabe bien que los discípulos de Antístenes no son como los ve el vulgo, o no es lo que quiere decir el vulgo, el cínico no es un tipo ordinario grotesco, ni monstruoso…»[49]. Desde mucho antes, desde el comienzo del diálogo, Rivero había reconocido que «también» era escritor, que «escribía por “hobby”»[50], y que hacía años había publicado un libro. Se refiere, aunque no lo mencione de manera explícita, a Diario de un día, publicado por la Editorial Lex en 1950.

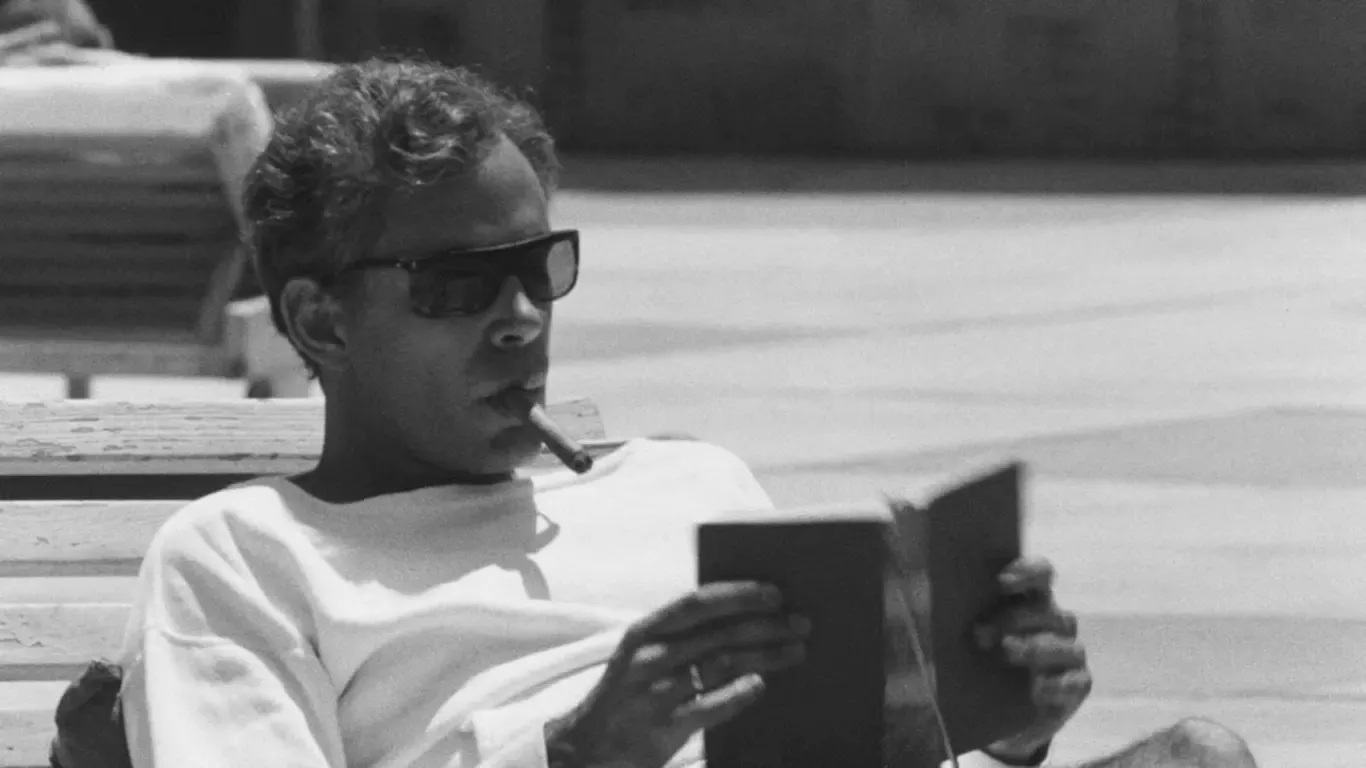

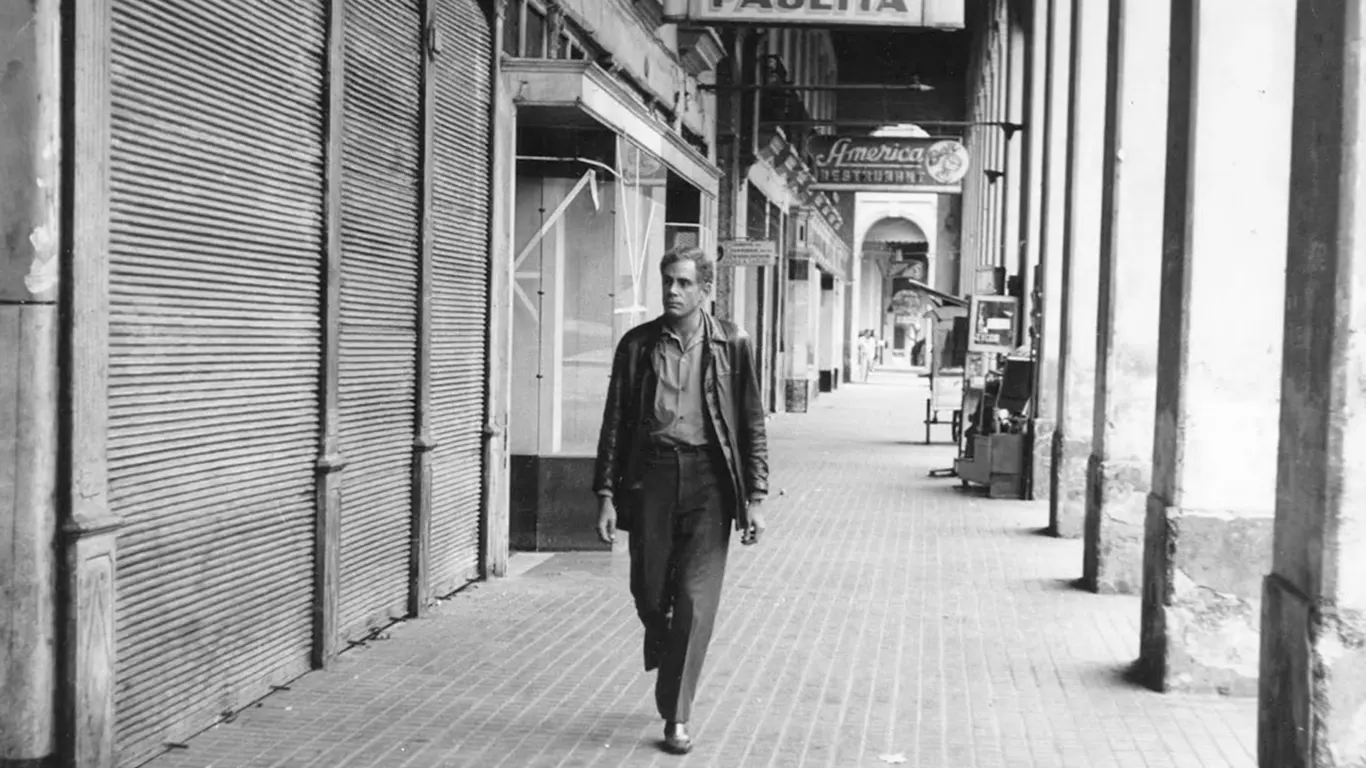

La estructura externa de ese libro, por cierto, es bastante similar a la de Memorias del subdesarrollo: una novela corta que precede a varios cuentos. En el caso de la novela de Desnoes es la incierta escritura de un diario la que sostiene tanto intelectual como personalmente al protagonista, lo único que parece llenar el vacío en que se ha convertido su existencia. Hay que recordar que parte de su rutina es caminar por La Habana, solo para descubrir que «parece ahora una ciudad del interior […]. Ya no parece el París del Caribe, como decían los turistas y las putas. Ahora parece más bien una capital de Centroamérica, una de esas ciudades muertas y subdesarrolladas, como Tegucigalpa o San Salvador o Managua»[51]. Ese rechazo a la nueva realidad y a sus protagonistas, sin embargo, no es menor que el desprecio que el personaje siente por su propia clase, de manera que no resulta raro escucharle: «¡Eso es lo único que tengo que agradecerle a la Revolución: haber jodido a los cretinos que mangoneaban todo aquí!»[52], o «no puedo pensar en la burguesía cubana sin echar espuma por la boca. Los odio tiernamente. Me dan lástima: por lo que pudieron haber sido y no fueron por imbéciles»[53], o «la Revolución, aunque me destruya, es mi venganza contra la estúpida burguesía cubana, contra mi propia vida cretina»[54].

Leída después del Diario de un día, de Rivero, no podemos dejar de sentir ciertas resonancias de ese texto en Memorias del subdesarrollo. Aquella novela mediocre y casi desconocida es sin duda un antecedente de la de Desnoes. Como indica su título, cuenta la historia de un día de Ricardo, su narrador-protagonista. Al igual que Malabre, al igual que Rivero, el personaje de su novela es un cínico absoluto que desprecia a todos, tanto a los que están por debajo de él en la escala social como a los burócratas o incluso a los de su propia clase. Las conversaciones con sus amigos recuerdan con frecuencia las de Malabre-Sergio con Pablo en Memorias del subdesarrollo. Considera a sus amigas unas «imbéciles»[55], y describe los clubmen como un grupo, «formado en su mayoría por seres cuya personalidad estribaba en el club a que pertenecían, el costo de su automóvil y las propiedades de su familia»[56]. Y se permite citar a Marx sin sobresalto. A semejanza del personaje de Desnoes, el protagonista de Rivero se reconoce «alérgico a las multitudes»[57]. Una larga escena es reveladora tanto del personaje como de su visión de la sociedad en la que vive. Es útil detenernos en ella, porque se revelan claramente en ese pasaje tanto la filosofía del propio Rivero en el interrogatorio de 1961 como innegables similitudes con el protagonista de Memorias del subdesarrollo, que bien pudo —en su lugar— haber dicho algo semejante.

Una noche, al pasar «junto a un parque por lo general sumido en tinieblas», Ricardo lo ve «iluminado y profusamente adornado de banderolas y pasquines». La «enorme y abigarrada multitud se apretaba en torno a una grotesca tribuna», «sobre la cual gesticulaba un individuo frente a un improvisado micrófono». Detrás de él, otros «se movían nerviosos y daban órdenes, no se sabe a quién. Una bandera nacional con expresión cansada adornaba el frente de la tribuna; voladores y triquitraques completaban el cuadro…». Ante tan deprimente cuadro, el narrador no duda en afirmar: «Era un “mitin” político»[58]. Ricardo descubre en el lugar a «chiquillos harapientos atraídos por las luces» y a adultos no más inteligentes que ellos. De lo que dijo con voz gangosa el «burdo intento de Demóstenes» que ocupaba la tribuna, «solo pude captar la palabra democracia; creo que la escuché dos o tres veces solo en el tiempo que me tomó cruzar frente al lugar donde se celebraba el acto». Entonces el personaje reconoce: «No puedo negar que odio a esa palabra y todo lo que ella representa, por lo menos lo que de ella he visto hasta ahora. No soy político ni quiero dármelas de filósofo, pero me parece una grotesca mentira, una nauseabunda voz, una palabra obscena que repiten sin descanso un sinfín de mediocres a una multitud también de mediocres»[59]. Piensa entonces con asco que si bien él mismo no trabajaba y podía ser considerado un parásito, al menos nadie «me podrá echar en cara que milito en ninguna de estas asquerosas aglomeraciones que se denominan a sí mismas partidos políticos»[60], y reconoce como una mentira que en un régimen democrático los más altos cargos estén al alcance de todos, pues solo acceden a ellos quienes «tengan el dinero suficiente para pagar su propaganda», sin importar «su condición moral ni la ideología que sustenten». Comenta además que aparte de los comunistas, los otros partidos políticos se diferencian únicamente en sus nombres, todos manchados por alianzas absurdas y compromisos escandalosos. Incluso los comunistas, dice, se han tenido que valer de semejantes prácticas, pero hay que reconocer que son los «de más pura esencia idealista», y cómo no iban a serlo, «si los otros no conocen ni remotamente lo que es un ideal»[61]. Finalmente resume: «Ya que por el momento somos impotentes de organizarnos en algo distinto a todo esto, abstengámonos por lo menos de tomar parte en esta farsa tan vil que se llama democracia»[62].

Podemos conjeturar que Rivero (la persona concreta que habla en el interrogatorio después de playa Girón), su protagonista Ricardo y el Malabre-Sergio de Memorias del subdesarrollo pudieran ser en cierto sentido el mismo personaje, aunque las opciones que asumen el primero y el último sean opuestas. En cuanto a Ricardo, desconocemos su destino. Es fácil imaginar que de ninguna manera se hubiera «integrado» a la Revolución, pero ante sí —desde el punto de vista de nosotros, los lectores de hoy— parecen dibujarse dos destinos posibles: el de su autor, es decir, el del exiliado temprano que, haciendo a un lado su obvio desinterés por la política, regresa en una invasión contra el país natal, o el de quien se queda en el país, como en el caso de Malabre-Sergio, intentando mantenerse —en precario equilibrio— al margen de la historia.

Lo curioso es que ese intelectual «por cuenta propia» que circula al margen (también) de la institucionalidad literaria ejemplifica parte de las tensiones que vivieron incluso los intelectuales orgánicos en aquellos momentos iniciales de toda una sociedad tras el triunfo de 1959. Malabre-Sergio no hace sino llevar al límite, en ocasiones hasta el absurdo, preguntas e inquietudes que debieron responderse a sí mismos los escritores que sí se sumaron a la marea revolucionaria. En ese sentido, Memorias del subdesarrollo puso a los intelectuales cubanos (a Desnoes y Alea, en primer lugar) frente a un espejo que les mostraba sus propias contradicciones.

Texto publicado originalmente en la revista Mitologías Hoy, vol. 24, 2021, pp. 73-85.

[38] Edmundo Desnoes. Op. cit., 2003, p. 19.

[39] Edmund Wilson. Hacia la estación de Finlandia. Ensayo sobre la forma de escribir y hacer historia (1940), R. Tomero, M. F. Zalén y J. P. Gortázar (traductores), RBA Libros, Barcelona, 2011, p. 11.

[40] Hans Magnus Enzensberger. «El interrogatorio de La Habana», en El interrogatorio de La Habana. Autorretrato de la contrarrevolución y otros ensayos políticos, Anagrama, Barcelona, p. 24.

[41] León Rozitchner. Moral burguesa y revolución, Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 2012, p. 25.

[42] Ibidem, p. 26.

[43] Ese es, de hecho, el título de una de las primeras reseñas que se le dedicó, la de Jesús Díaz en Casa de las Américas, núm. 31, 1965, pp. 96-98, así como da nombre a una de las partes del filme.

[44] León Rozitchner. Op. cit., p. 95.

[45] Ibidem, p. 99.

[46] Ibidem, p. 101.

[47] Lisandro Otero, Edmundo Desnoes y Ambrosio Fornet (editores). Playa Girón: derrota del imperialismo, Ediciones R, vol. 4, La Habana, 1962, p. 229.

[48] Ibidem, p. 198.

[49] Ibidem, p. 223.

[50] Ibidem, p. 197.

[51] Edmundo Desnoes. Op. cit., 2003, p. 11.

[52] Ibidem, p. 17.

[53] Ibidem, p. 18.

[54] Ibidem, p. 26.

[55] Felipe Rivero Díaz. Diario de un día, Editorial Lex, La Habana, 1950, p. 51.

[56] Ibidem, p. 52.

[57] Ibidem, p. 55.

[58] Ibidem, p. 83.

[59] Ibidem, p. 84.

[60] Ibidem, pp. 85-86.

[61] Ibidem, pp. 87-88.

[62] Ibidem, p. 88.