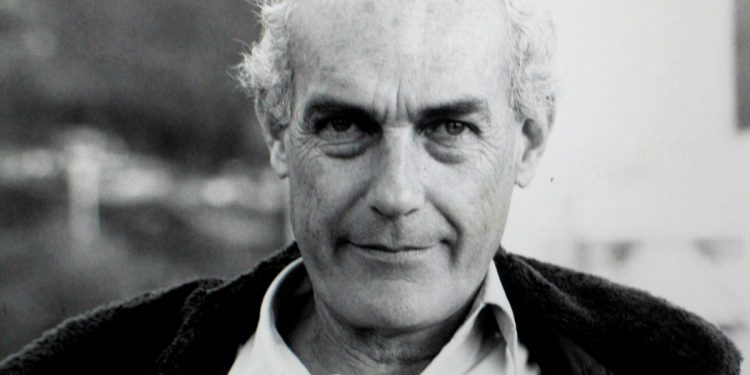

En el conmovedor relato sobre los últimos meses de vida de Tomás Gutiérrez Alea (Titón), su compañera y actriz Mirtha Ibarra nos cuenta que el 11 de diciembre de 1995 le preguntó al cineasta si quería que, como era habitual, festejara su cumpleaños.

Aquella celebración se había convertido en una costumbre, pues como coincidía con las actividades del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana aprovechaban para reunirse en su casa conocidos cubanos y extranjeros. «Me respondió que le alegraría muchísimo poder despedirse de todos sus amigos», anota Mirtha, y añade, «(…) estaba consciente de que iba a ser el último. Y fue una fiesta muy concurrida y él estaba feliz, a pesar de todo su dolor»[1].

Aquello fue también un gran acto de entereza humana. Es raro que un individuo que se sabe mortalmente enfermo tenga el coraje de despedirse de la vida, y de sus amistades, con una fiesta. En sentido general, la depresión empuja a buscar refugio en lo privado, tomando radical distancia de ese segmento de mundo que de repente reluce invasivo, teatral y vano. Tomás Gutiérrez Alea optó por sobreponerse a ese instinto más bien común de evasión, y demostrando ser genio y figura hasta la sepultura, reiteró en público que la vida hay que amarla hasta el último suspiro.

Titón llegó a saber que de nada le vale al individuo refugiarse en acciones e idealismos que le hagan olvidar temporalmente el destino que nos espera a todos. Vivir de espaldas a esa trágica realidad, por pánico a advertir su signo aciago, solo consigue esclavizar al sujeto a ese miedo a la vida que estanca sin piedad el crecimiento espiritual. La infelicidad tiene mucho que ver con esa renuncia a quedarnos a solas con nosotros mismos y hacernos las preguntas más radicales. En el caso de Gutiérrez Alea, esa actividad racional no cesó ni siquiera en la última fase de su vida, cuando ya parecía que no había espacio para el pensamiento. Su vida todo el tiempo fue eso: un incesante flujo intelectual curioseando en ese devenir ontológico, no menos incesante, del cual también él formaba parte.

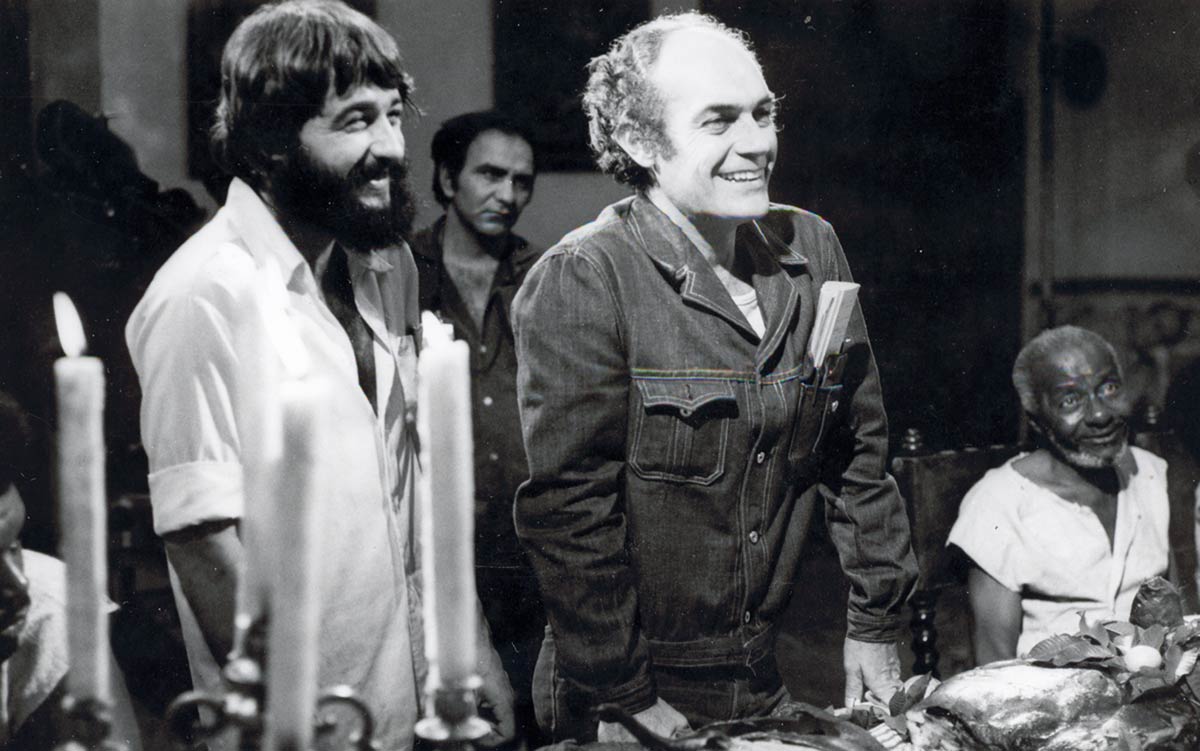

Puso su inteligencia al servicio de esa acción colectiva que en 1959 pretendió una meta justiciera; en la medida en que comenzó a llevar hasta sus últimas profundidades y consecuencias la actividad racional, descubrió el riesgo de solidificar en meros conceptos aquello que por naturaleza es dinámico e impredecible (la vida). Entonces pudo apreciarse en su obra un crecimiento de esa conciencia autoral que, como en Fresa y chocolate, quiso aprehender el movimiento de la realidad en su conjunto, y dejar atrás el interés en zonas aisladas de ese universo. La desesperación del individuo que por fin se sabe finito, y apenas un eslabón minúsculo de la gran cadena de seres vivos que determinan la evolución, había posibilitado la serenidad interior. Eso quizás explique por qué al final de su vida, según Julio García Espinosa, «ante delicadas situaciones que surgían en el ICAIC planteaba la mesura. Sentía que el acercamiento entre él y Alfredo Guevara beneficiaba a todos»[2].

Después de aquella despedida de sus amigos que Mirtha Ibarra nos comentara, Titón no tardó en caer postrado en su lecho. Nos dice su viuda:

«El 31 de diciembre quiso comer con nosotros en la mesa para despedir el año, pero no pudo por los dolores. Nos pidió disculpas y se fue a la cama. Ya no volvió a levantarse. Murió en abril. Esos meses fueron muy angustiosos para él y para mí, pues los dolores no lo dejaban descansar. Había que ponerle la morfina, y diferentes calmantes. A pesar de todo este estado de deterioro en su enfermedad, me preguntaba por algunos amigos, y me decía que no entendía por qué ya no venían a verlo. Le gustaba que lo visitaran. Esto lo hacía sentirse vivo y capaz de discutir aún muchos problemas»[3].

Uno de esos viejos amigos que no dejó de ir a verlo en aquella etapa fue García Espinosa, y que, tras su fallecimiento, recordaría:

«En los últimos tiempos, entre otros temas, hablábamos de la muerte. Me decía de cómo nos habíamos habituado a no hablar de la muerte ni de las enfermedades malignas; de cómo rechazábamos llamar a las cosas por su nombre y ni siquiera nos atrevíamos a pensar en males como el cáncer. Él se había esforzado por mirarlas de frente. Se había llenado de lecturas que le facilitaban estos reencuentros. Hacía ejercicios físicos que le ayudaban a armonizar su espíritu. Un día me enseñó un libro cuyo título era Aprendiendo a vivir en plena catástrofe. Se reía. Nunca perdió el sentido del humor. Me comentaba que el libro lo mismo podía ser para él que para el país. Siempre había necesitado racionalizarlo todo para sentirse en reposo. Siempre había necesitado alimentarse más de la realidad que de sus propias fantasías. Me acuerdo como, muy al principio de la Revolución, me decía: “Al fin vamos a poder ver de frente al subdesarrollo”. Todo su afán estuvo siempre en no perder el contacto con la realidad. Su cine reclamó persistentemente esta complicidad con el espectador»[4].

Dice Bergson que «el mecanismo de nuestro conocimiento usual es de carácter cinematográfico». No podemos evitar mirar «la realidad» como si se tratara de una sucesión de fotos fijas que, gracias a la persistencia retiniana, adquiere la ilusión del movimiento. Nos pasa lo mismo cuando nos representamos en la mente la imagen de un Titón enfermo, agonizante, arribando a los predios más remotos que demarcaron esa identidad física que terminó siéndonos tan familiar. Nos lo imaginamos ya del todo abatido, como cuando le escribe el 15 de enero de 1996, por última vez, a la mujer que más amó:

«Mirtha

Siento mucho no poder seguir acompañándote. Ya te he dicho que eres lo mejor que me ha sucedido en la vida, que ha sido una gran suerte haberte encontrado. No todo el mundo tiene una suerte semejante.

Ahora nos toca despedirnos y no sé cómo hacerlo»[5].

Esa nota recuerda en nuestras mentes el famoso abrazo final de Fresa y chocolate, cuando los dos protagonistas deciden aferrarse entre sí, cual náufragos en medio de esa inmensa noche que es la nada, e irrumpe un corte brusco que el espectador no espera, y que permite la entrada de los créditos que avisa que todo ha terminado: que el telón ha caído. Titón despidiéndose de Mirtha parece una buena conclusión para un melodrama; pero la vida es otra cosa: la vida es puro fluir.

Hay que aprender a mirar de otro modo eso que llamamos «muerte», pareciera estar diciendo hasta el final este hombre que siempre supo que la paz y la vida andan reñidas. El ser humano aspira a la paz, pero la naturaleza ha querido que sea el conflicto lo que determine la intensidad de nuestros signos vitales. Pensar de otro modo es autoengaño. O temor a reconocer que no hay coraje para contradecir la retórica manipuladora de los poderosos grupos (políticos, religiosos) que trafican con esas ilusiones colectivas.

Para Titón hay en el individuo una responsabilidad crítica que resulta ineludible. No puede culparse a los otros, por poderosos que sean, de nuestros silencios y prudencias. Y solo nos podemos probar a nosotros mismos que seguimos vivos en la misma medida en que nos inquiete más nuestra circunstancia. Por eso el problema cubano siguió siendo hasta el final de sus días una fuente de vitalidad. Dice García Espinosa que,

«En los últimos tiempos también hablábamos de Cuba, de la situación actual del país. Siempre había sido un crítico de nuestra realidad y ahora lo seguía siendo. Casi le angustiaba más que su propia enfermedad. A veces no quería hablar del tema. Resultaba como si le fuera más fácil hablar bien del país fuera que dentro»[6].

Cuando finalmente se supo que había fallecido, la conmoción rebasó las fronteras del país. El desenlace se esperaba, pero otra vez los hábitos mentales le dieron la espalda a lo que en lo más profundo de la realidad (ese ser mutable que nos hospeda) estaba sucediendo. Cierto, el Titón físico desaparecía, pero su imagen, lo que todavía nos representamos interiormente de aquello que proyectó en el espacio público, no. Algo de eso expresó Alfredo Guevara en la despedida del duelo en el cementerio Colón:

«Esa, tu obra, está ya inserta y sin temblores en lo más bello, profundo y auténtico, y resistente, de nuestra cultura nacional, de nuestra identidad cubana. También lo está tu persona, tu vida; ese juego incesante, dramático, trágico, hilarante, pensativo, hiriente, reflexivo, crítico, hipercrítico, tierno, amoroso, exaltante, que unos vieron contradictorio, otros desconcertante, otros coherente, otros provocante, y que me tocó ver honesto y verdadero siempre, no importa si estábamos en desacuerdo. Es que me unió a nuestro Titón la más bella amistad, la amistad tormentosa, la que hace de dos amigos, cómplices, y de la ruptura de esa complicidad, cuando se daba, desgarramiento. Por eso, Titón, me he atrevido a decirte adiós cuando sé que no partes, y a hacerlo también en nombre de los que no te dejarán partir porque estarás como en mí, siempre en nosotros»[7].

Algunos de los amigos más cercanos no se encontraban en Cuba en el momento del fatídico desenlace. García Espinosa estaba por Madrid, y desde allá le escribe de inmediato una carta a Mirtha Ibarra, donde asegura conmovido:

«Titón nos deja una mirada que se empeñó en no ser complaciente ni con la vida ni con la muerte. Sabía, además, que la mejor manera de amar a un país es no dejándolo de criticar.

Estos recuerdos me han venido a la memoria mientras escribía estas líneas. Pero cuando me dieron la noticia de su muerte nada más que tuve un único pensamiento: murió el mejor de todos nosotros»[8].

Por su parte, el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar recibió la noticia en París (lo mismo le sucedió cuando murió su no menos querido amigo Ricardo Vigón). «Un periodista francés me llamó para pedirme unas palabras sobre él, que acababa de fallecer», escribió en su momento, y añadió, «Fue una manera brutal de enterarme»[9]. Anonadado, había enviado a Casa de las Américas un fax con el siguiente texto:

«Querida gente:

Ayer por la tarde me llegó la noticia no por esperada menos dolorosa de la muerte de Titón. Me enteré porque la France Press me llamó para entrevistarme sobre el hecho. Yo estaba y estoy conmovido. Por favor, comuníquenle a Mirtha y a sus hijos mi abrazo. Con Titón se nos va mucho de lo mejor de nosotros.

Afectos,

Roberto Fernández Retamar»[10].

Por su parte, desde México, Lisandro Otero escribe un extenso artículo en el cual rememora lo que ha sido esa existencia cargada de sobresaltos y éxitos artísticos. Y decide finalizar el texto del siguiente modo:

«Se ha calificado a Titón como el principal cineasta cubano, y lo es sin duda; como es, también, uno de los fundadores del nuevo cine latinoamericano, pero en ninguno de los obituarios, en estos días, se ha dicho que fue un insurgente, un provocador positivo, un polemista. No podía hallarse en él ninguna traza de esa abyección que un distinguido poeta mexicano ha atribuido recientemente a los intelectuales que apoyaron desde el exterior o formaron parte orgánica del proceso revolucionario cubano. En sus filmes, Titón demostró que se debía ser revolucionario sin ser sumiso, que podía mostrarse críticamente la dialéctica realidad sin caer en panfletos ni en didactismos. Se preocupó por mostrar las dificultades en la adaptación a una transformación social. Fue un iconoclasta, un inconforme que no aceptó servilmente las “orientaciones”, por muy alto que fuera su origen. Fue intolerante con la burocracia gris, el autoritarismo de estado, la ortodoxia partidista y el dogmatismo doctrinario. Pero también quiso construir un tiempo mejor para su pueblo, extraerlo de sus agravios, enmendar aflicciones de larga permanencia. Fue un cuestionador permanente de la historia, pero supo ahondar en los perfiles permanentes de la identidad nacional. Vivió combatiendo y murió en combate. Como él, muchos otros intelectuales revolucionarios hemos vivido la amarga contradicción de construir y criticar nuestra propia obra, de edificar y desaprobar. Ha sido una posición ingrata pero la única moralmente sostenible, el único camino, el que supo andar Titón»[11].

Pero la perturbación del ánimo no se limitaba tan solo a ese grupo de amigos que aún compartían con Titón la vocación socialista. También estaban los que, contrarios a la Revolución, no dejaban de sentirse impactados con el deceso de alguien que había conseguido describir nuestras vidas, y la suya propia, como lo que es: como un incesante surtidor de paradojas existenciales. Y tal vez pensando en ello es que Heberto Padilla anota en su hermoso obituario:

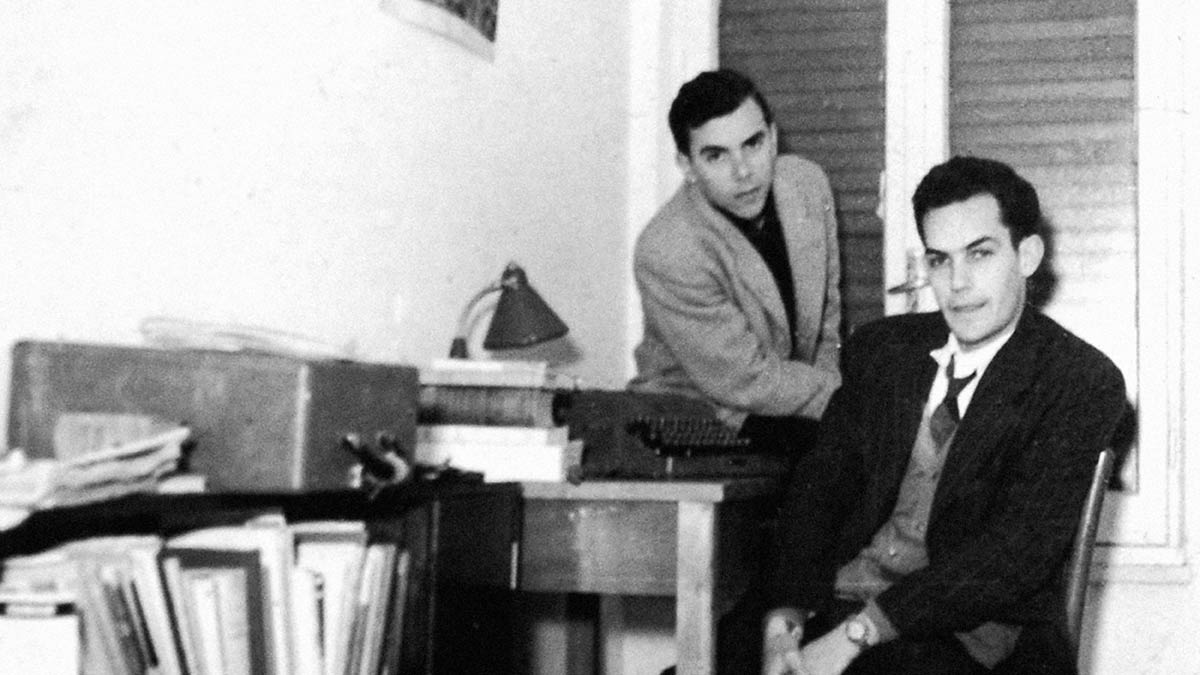

«Por el recuerdo de que todos estuvimos unidos en un sentimiento de justicia durante un momento más ingenuo de la historia cubana, cuando no eran necesarias las rupturas dolorosas que más tarde nos azotarían; por el recuerdo de cuando éramos Titón o Pepe y lo único que nos inflamaba de entusiasmo era el arte, ajenos por completo a la seducción de la política, escribo estas líneas de despedida al viejo amigo Titón».

Ahora resulta que llevo un rato bastante extenso tratando de encontrar un final decoroso para esta historia. Un final donde no me gustaría que la emoción (fría o exaltada) transformara en cosacristalizada en lo literario lo que en verdad pertenece a lo humano, y que humano al fin, persistirá en su insondable misterio, en su definitiva condición de fragmento que busca reencontrarse con el todo del cual sigue formando parte.

Me hubiese gustado conversar con Tomás Gutiérrez Alea sobre la manera de cerrarla. Escuchar su punto de vista. Tal vez hubiésemos coincidido en señalar que, más allá del bien y del mal, de fresa o chocolate, de Fidel o Castro, de patria o muerte, de Cuba, sí, yanquis, no, de memorias y subdesarrollos, de utopías y desencantos, de burócratas con pensamiento normado e intelectuales que divagan en mesas que vuelven siempre al mismo punto, de políticos arrogantes y apolíticos no menos altaneros, más allá del «dentro de la Revolución, todo» o «contra la Revolución, nada», del hombre nuevo o el de siempre, así en la paz como en la guerra, el cubano esencial(ese que no tiene nombre, no tiene edad, no tiene sexo, no tiene raza, no tiene ideas concluyentes, porque, como la vida misma, todavía se está haciendo en las mil y una batallas cotidianas, y, retornando a Martí, fluye silencioso «debajo de la aparente máscara»), ese cubano esencial y existencial seguirá enfrascado, por los siglos de los siglos, en las eternas peleas cubanas contra los demonios indóciles.

Y en un rapto de momentánea lucidez supe que nunca conseguiremos adivinar el final de esta historia, ni de ninguna. Que siempre tendremos que regresar a las mismas interrogantes e incertidumbres. Por lo que otra vez mañana alguien retomaría las mismas preguntas que en su momento Tomás Gutiérrez Alea se hizo en la ya lejana La Habana de 1989: «Hoy, después de tantos años, me pregunto: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué se ha hecho de nuestros sueños?».

Y supe que todo lo que hasta ahora he escrito es apenas un intento más bien modesto de llegar hasta cierto Titón.

[1] Mirtha Ibarra, «Su vida en mi memoria». En: Volver sobre mis pasos, de Tomás Gutiérrez Alea, p. 392.

[2] Julio García Espinosa. Algo de mí. Ediciones ICAIC, La Habana, 2009, p. 87.

[3] Mirtha Ibarra. Su vida en mi memoria. En Volver sobre mis pasos, de Tomás Gutiérrez Alea, página 392.

[4] Julio García Espinosa. Algo de mí. Ediciones ICAIC, La Habana, 2009, p. 87.

[5] Tomás Gutiérrez Alea. Volver sobre mis pasos, p. 360.

[6] Julio García Espinosa. Algo de mí. Ediciones ICAIC, La Habana, 2009, p. 89.

[7] Alfredo Guevara. Revolución es lucidez, p. 321.

[8] Julio García Espinosa. Titón más allá del cine. Exposición homenaje a Tomás Gutiérrez Alea (16 de noviembre de 2007-14 de enero de 2008). Ediciones ICAIC, p. 63.

[9] Roberto Fernández Retamar. «Rushes de Titón». En: La Gaceta de Cuba.

[10] De los archivos de la Cinemateca de Cuba.

[11] Lisandro Otero. «Titón, contra esto y aquello». El Búho, Año LXXX-Tomo II, México D. F., domingo 28 de abril de 1996 (en los archivos de la Cinemateca de Cuba).

Con la partida física, atenporal,de ese genio de la cinematogría mundial ,Titón,el cine y la cultura cubana en general ,deja una huella insoslayable inmensamente grande,muy dificil de sustituir,pero quedará el sabor dulce-amargo de fresa y chocolate para siempre.