De acuerdo a la estructura aristotélica, esta sería la introducción

Cuando John Heminges y Henry Condell, dos comediantes inscritos en la compañía de Actores del Rey, recorrían las calles de Londres negociando los derechos de propiedad para la impresión de lo que se conoce como el Primer folio no podían llegar a vislumbrar el legado que dejaban a la humanidad. Es en noviembre de 1623, casi diez años después de la muerte de su autor —y gracias al acto fraternal o mercantil de Heminges y Condell—, cuando sale a la luz el citado folio, con el título Mr. William Shakespeare’s Comedies, Histories & Tragedies. Con la publicación de ese volumen, 36 piezas del más célebre dramaturgo entran al dominio público, y se extiende así la posibilidad de que sus dramas sean representados en diversas lenguas y rincones del mundo.

Lo que tampoco pudieron siquiera imaginar los dos actores es que casi trescientos inviernos más tarde otros dos hombres, estos, hermanos y franceses, construyeran un artilugio que colocaron frente al portón de una fábrica para imprimir sobre una película con perforaciones la salida de los obreros. A ese «objeto de feria» lo nombraron cinematógrafo. Con el tiempo, el objeto y las imágenes que reproducía evolucionaron, la realidad dejó de ser sorpresa y los espectadores comenzaron a demandar lo que hoy tristemente llamamos «contenidos», que es otra forma de decir «entretenimiento». Más de un siglo después de la invención del cinematógrafo, la mayoría de las obras contenidas en el Primer folio han servido de motivación a guiones que reinterpretan sus esencias. En ese tránsito hacia la modernidad, las nuevas versiones apelan a estrategias de rescritura que sean atractivas para un público que poco o nada conoce de los pesares de Hamlet, o para quienes Romeo y Julieta son un par de jóvenes que sufrieron «la suerte de los amores contrariados».

Pero regresemos a los orígenes, o mejor, vayamos por partes, como diría Jack The Ripper, otro inglés que nada tuvo que ver con el arte. El cine nace como un espectáculo teatral, no solo porque su exhibición se hacía en espacios destinados al teatro, sino porque la historia era contada en plano general, acompañada por la melodía de un piano. No es hasta 1903 cuando Edwin S. Porter realiza Asalto y robo de un tren, que comienza lo que los historiadores consideran una transformación de la especificidad narrativa del cine, la aparición del primer plano y la traslación en el tiempo: el montaje.

(Permítaseme recordar que la primera vez que vi esa película fue en la televisión, un domingo de mañana, gracias al señor Armando Calderón, quien mucho tuvo que ver en el despertar de la vocación y el amor al cine de mi generación).

Con la invención del sonido sincrónico se aligera el trabajo, los diálogos ya estaban escritos, y llega entonces el «teatro cinematografiado». En 1933, Marcel Pagnol, escritor y cineasta francés, sentenciaba: «La película muda era el arte de imprimir, fijar y difundir la pantomima; la película hablada es el arte de imprimir, fijar y difundir el teatro». El cine se apodera del diálogo como un recurso privilegiado del arte teatral; ya no es necesario colocar carteles o intertítulos para contar lo que sienten, piensan o dicen los personajes. A través de la palabra se dramatiza el conflicto interno y se sugiere la intención oculta en el parlamento escrito. El teatro posee además la ventaja, en comparación con la novela, de que suele concentrar la acción en un número limitado de escenarios, cosa que estimula la reducción de los costos en su tránsito a la pantalla. Al cine le favorece una visualidad que le permite expresar conflictos que superan lo individual. Un buen número de páginas de la novela en que está basada Blade Runner (Ridley Scott, 1982) quizás no logre reflejar en su totalidad lo que expresa un plano de la película. En la adaptación de la literatura al guion cinematográfico, el profesor Robert McKee advierte: «Mientras más pura sea la novela, o la obra de teatro, peor será la película». En esa afirmación coincide con los teóricos que plantean la presencia de un impedimento estético, una incompatibilidad de lenguaje entre los dos medios. Patrice Pavis considera que «el teatro no existe como evento escénico filmado, sino como escenario para una historia recompuesta o reescrita para la pantalla, por lo que decir adaptación es decir reescritura, replanteamiento del hecho dramático y escénico». Y es que el teatro no comparte las estructuras de sintaxis de la narración cinematográfica. Las transiciones de tiempo y espacio en el cine se ejecutan desde procedimientos fílmico y técnico-narrativos. No por gusto Milos Forman le dijo a Peter Shaffer cuando adaptaba Amadeus: «Vas a tener que dar a luz a tu propia criatura por segunda vez».

Muy variadas pueden ser las motivaciones que conduzcan el teatro al cine, desde la visión pragmática inicial que ahorraba tiempo en la escritura de los diálogos; la avidez, no menos pragmática, de adaptar un éxito escénico para ingresar taquilla; el impacto que deja una obra, o una puesta en escena, en la imaginación de un creador; hasta el interés por «salvar» un texto significativo de la dramaturgia teatral en el cruce de lo efímero a la eternidad. En la mayoría de los casos, la adaptación literaria otorga un valor cultural, un reconocimiento estético que los franceses acuñaron como film d’ art, en el intento de alejar el cine de un valor meramente comercial o verbenero. La industria norteamericana, por su parte, optó por incorporar dramaturgos de peso a las nóminas de sus estudios; autores tan célebres como Arthur Miller y Tennessee Williams pasaron alguna que otra temporada en las oficinas de Hollywood. En términos de lenguaje se acudió (y se acude) al «cine teatralizado», una propuesta donde el montaje cede protagonismo a la puesta en pantalla, el movimiento interno de la acción en un plano secuencia —recordemos La soga (Rope, Alfred Hitchcock, 1948), una obra escrita por Patrick Hamilton.

En este apretado recorrido llegamos hasta las influencias del absurdo o el teatro posdramático, en un cine que privilegia los efectos perceptivos sobre el diseño de escritura clásica, en ocasiones más enfocado en hostigar la retórica del cine mercantil, predecible, perfecto. Robert McKee considera que este tipo de películas con marcada acentuación simbólica «no constituyen metáforas de la “vida como se vive”, sino de la “vida como se piensa”». En cualquier caso, el maridaje entre la literatura y el cine sigue aportando obras de reconocido valor. Hasta hace unos pocos años se contabilizaba que entre el 30 % y 40 % de las películas realizadas en Europa y Estados Unidos se inspiraban en material preexistente, y el 85 % de los filmes ganadores del Oscar eran adaptaciones. Los números no dejan de crecer.

(En este tema de las traslaciones, la literatura solo compite con películas basadas o inspiradas en hechos reales, aunque se ha abusado tanto de este gancho publicitario que en cualquier momento hay más películas que hechos reales).

El nudo, para nada gordiano

En lo que respecta al cine cubano y su relación con el teatro, remito al lector a un artículo del director de la Cinemateca de Cuba, Luciano Castillo, titulado: «El teatro cubano en el cine: una película sin telón final». Un trabajo que compila en orden cronológico casi todas las obras de la cinematografía nacional que se asientan en piezas teatrales.

«Cuando nace un hombre se le fija un escenario», dice Erich Fromm; el mío está en Cuba. De modo que, en aras de no ser reiterativo, solo voy a referirme a algunas de nuestras películas —mencionadas o no en ese artículo—, sea porque guardan relación con los presupuestos y motivaciones antes señalados o por exhibir un marcado acento de eso que llamamos la teatralidad. Advierto que en los posicionamientos críticos siempre prevalecerá mi condición de creador.

En 1964 se salva para la cultura nacional, y para el mundo, un conjunto de interpretaciones danzarias: Enrique Pineda Barnet realiza el largometraje Giselle. Se registra en celuloide el espectáculo que el Ballet Nacional de Cuba llevara a escena, con coreografía de Alicia Alonso, sobre el original de Jean Coralli y Jules Perrot. En los roles protagónicos se encontraban Alicia Alonso y Azari Plisetski, secundados, entre otros, por Fernando Alonso, José Parés, Mirta Plá, Loipa Araujo, Ana Marini, Josefina Méndez y Margarita de Saá. La obra puede ser considerada como nuestra primera incursión en elteatro cinematografiado. Me parece justo reconocer que la puesta en pantalla goza de admirable modernidad para la época, y más teniendo en cuenta que la experiencia de Enrique en este tipo de rodajes se limitaba a dos cápsulas que filmó para la Enciclopedia Popular. Con más mérito testimonial que cinematográfico, Pineda Barnet dejó constancia fílmica y fragmentada de los montajes de Aire frío y Fuenteovejuna, dirigidos en 1963 por Humberto Arenal y Vicente Revuelta, respectivamente. En Giselle no se abusa del plano general como visión de conjunto, y el punto de vista y el valor de los planos se ajusta al ritmo del montaje. La cámara se acerca y se aleja de Alicia en función de la intensidad dramática de la pieza y del talento interpretativo de la Alonso como bailarina y como actriz.

A pesar de esta fructífera experiencia, resulta notoria la deficiente aproximación de nuestros realizadores al cine musical. Las pocas películas que asumen este género han sido tan vilipendiadas, que muchos de sus hacedores se rehúsan a hablar de ellas. El paso del tiempo ha envuelto a más de una en un aura de cine de culto con aroma de frambuesa. No pretendo con ello demeritar la obra de nuestros realizadores más osados; es lícito reverenciar lo intrépido que es aventurarse a realizar un musical, un género que exige la perfección de las partes en el éxito del conjunto.

La escasa presencia de esta manifestación dentro del cine producido por el ICAIC tiene múltiples causales. La primera de ellas, quizás, la decisión de acoger el neorrealismo como la estética dominante de la nueva cinematografía cubana en su primer lustro, un movimiento que poco tiene que ver con la fastuosidad del musical. Por otro lado, la saturación de las maracas y el bongo en el cine prerrevolucionario, como expresión de chato folclorismo y banalización de nuestra cultura. Alfredo Guevara calificaba estas películas como «cintas de estilo guajiro-cabaretero»[1]. El fundador-presidente del ICAIC sintetiza la estructura dramática de estas cintas de la siguiente manera: «Siempre comenzaban en la guardarraya para terminar en la pista de un show. Una guajira incauta y un villano de la capital. Y entre col y col, lechuga: canciones y más canciones, y uno que otro sketch cómico con el gallego y el negrito por intérpretes»[2]. Es notable la animadversión que sentía la dirigencia del naciente Instituto hacia todo lo que recordara la práctica precedente. Finalmente, debemos considerar el alto costo del cine musical, la complejidad de su puesta en escena, el enorme talento que exige su convocatoria y el riesgo que implica un desafío donde al menor desliz cruzamos de la intención al despropósito.

Dentro de la fórmula del teatro cinematografiado deberíamos distinguir dos variantes. La primera sería la adaptación integral, entiéndase por ello el registro audiovisual de una representación teatral en el escenario que se produce. Dentro de esa tendencia me gustaría destacar la labor altruista de Tomás Piard, en el ánimo de conservar para la posteridad algunos de los más reconocidos textos de la dramaturgia nacional. La mayor dificultad radica en el registro de su puesta en escena en un medio que se rige por un procedimiento artístico diferenciado. Hay quienes consideran que en ese traslado se pierde el halo poético del actor en la relación que establece con los espectadores, teniendo en cuenta que el trabajo actoral fue concebido para una sala, lo cual exige reajustar voces, expresiones y movimientos ante la proximidad del lente y los micrófonos.

La segunda variante sería la adaptación libre, un ejercicio interpretativo que se apodera de la obra original para reconstruirla como discurso fílmico. En ese apartado se inscribe casi la totalidad del cine cubano inspirado en piezas para la escena, reconociendo entre ellas las que elaboran un nuevo hecho dramático —como advierte Pavis—, imprimiéndole a la historia una carga de visualidad que borra las huellas del escenario teatral. Recordemos, por solo citar dos buenos ejemplos, Se permuta (1983), con guion y dirección de Juan Carlos Tabío e inspirada en La permuta, del propio Tabío, sobre un argumento de Jesús Gregorio; y María Antonia (Sergio Giral, 1990), con guion de Armando Dorrego, basada en la obra homónima de Eugenio Hernández Espinosa.

Atendiendo a la osadía de esa libertad creativa me gustaría mencionar también Casa vieja (Lester Hamlet, 2010), una adaptación de La casa vieja, de Abelardo Estorino, donde los guionistas Mijaíl Rodríguez y Lester Hamlet intervienen la obra original para contextualizarla en el tiempo y resignificar la mirada hacia lo diverso: la otredad. En el arrojo transforman el defecto físico de su personaje protagónico —la cojera o discapacidad de Esteban, una posible escaramuza de Estorino para evadir censuras—, en dos conceptos que acentúan y dramatizan el conflicto de una familia disfuncional: la sexualidad y la emigración.

Considero significativo señalar que la gran mayoría de los artículos y ensayos dedicados al tema que nos ocupa se concentran y reducen al análisis de las socorridas adaptaciones. Muy poco se habla de las influencias de la teatralidad en sus múltiples expresiones, no solo a nivel escritural, sino también en el arte de la representación. Entre esos influjos podríamos distinguir la dirección de actores y las películas que abordan los tejemanejes de una troupe teatral. En el trabajo de construcción de personajes sería oportuno destacar la apropiación de formas y poéticas teatrales para ser llevadas al cine.

En 1971, Tomás Gutiérrez Alea (Titón) convida a Vicente Revuelta para hacerse cargo de la dirección actoral en Una pelea cubana contra los demonios. La intención consistía en aprovechar el conocimiento de Vicente sobre las técnicas de Grotowski para su puesta en práctica sobre un escenario fílmico. Tamaña audacia la de Titón, no exenta de coherencia, si advertimos que se trataba de una historia signada por el caos, los excesos y el desgarramiento. Una película concebida con un diseño técnico-escénico de continuos planos secuencias que exigía un esfuerzo físico y psicológico muy favorable a la experimentación y la praxis del teatrista polaco. Es muy probable que el limitado tiempo de preparación y los diversos orígenes que tenían las actrices y los actores reunidos en el elenco afectarán los propósitos. Cuando le pregunté a Mario García Joya, director de fotografía del filme, sobre la experiencia grotowskiana en la realización de la película, me respondió: «Vicente ayudaba mucho en los ensayos, y eso lo veíamos juntos. Ya después se dejaba libre a los actores y yo intentaba seguirlos. Entre el staff se sabía que algo sonaba a Grotowski, pero no tenían mucha idea de lo que se trataba». Esa fue su respuesta formal, y así aparece publicada en Conversaciones al lado de Cinecittá[3], en su edición ampliada, pero cuando le insistí en el tema, con la grabadora apagada, me dijo en buen cubano: «Mira, chico, de eso solo sabían Titón, Vicente y José Antonio Rodríguez».

Unos años después, Enrique Pineda Barnet incursiona en una experiencia similar, en el empeño de convertir al personaje de Mella en un arquetipo del teatro de Brecht. A diferencia de Una pelea cubana contra los demonios, que perseguía un ejercicio coral, en Mella (1975) la apropiación del extrañamiento brechtiano se concentra únicamente en su protagonista. El personaje interpretado por Sergio Corrieri interrumpe la acción en numerosas ocasiones para hablar a la cámara con la finalidad de hacer partícipe al espectador del carácter, la ideología y la sensibilidad de Julio Antonio Mella. La apuesta artística emprendida por Pineda fue decisiva en la recepción de la película; el masivo público que asistía a las salas no estaba habituado a ese tipo de «experimento narrativo». Hay que tener en cuenta que la manera de actuar influye en el modo de contar. Para muchos, el resultado tuvo un valor más educativo que artístico, independientemente de que la crítica nacional lo haya seleccionado entre los mejores filmes exhibidos ese año.

Julio García Espinosa intervino en el guion de Mella, lo cual no es de extrañar, tratándose del más brechtiano de nuestros realizadores. En la aproximación de Julio a la poética de Bertolt Brecht habría que reconocer también la proximidad que tuvo con Vicente Revuelta —no olvidemos que es Vicente el primer director cubano que lleva a escena un texto de Brecht, El alma buena de Sezuán, en 1959. La influencia del teatrista alemán está presente en buena parte de la obra de Julio, incluidas aquellas películas en las que colaboró como guionista, aunque sería oportuno señalar que la ruptura narrativa no siempre alcanza la eficacia que se ambiciona. Para expresar esos distanciamientos reflexivos, Julio se valió de todos los recursos de lenguaje que le concedía el cine, sean viñetas, efectos ópticos, secuencias de corte documental o la teatralidad misma que conquista en La inútil suerte de mi socio Manolo (Julio García Espinosa, 1989), basada en la pieza Mi socio Manolo, de Eugenio Hernández Espinosa. Desde los créditos iniciales, donde se retrata el staff de la película, García Espinosa indica que lo que vamos a presenciar es una obra ficticia, recompuesta para el cine en un set artificial, transparente y honesto. No quisiera ser absoluto, pero me atrevería a afirmar que, exceptuando algunas de sus primeras películas, Julio siempre procuró que el espectador no quedara atrapado en la línea emocional del drama: la historia evidente. El extrañamiento y la consciente imperfección del relato que propone aspiraba a conducirnos por un camino que revelase las contradicciones de la sociedad y los personajes que la habitan: la historia cifrada. Si a algo se aferró Julio a lo largo de su obra fue a su propio postulado, la sentencia más radical y controvertida del cine latinoamericano: «Hoy día un cine perfecto —técnica y artísticamente logrado— es casi siempre un cine reaccionario»[4].

En lo concerniente a la troupe, voy a referirme a una terna de películas que, desde diferentes visiones, abordan los entresijos de una compañía teatral. La primera de ellas está basada en la pieza Molinos de viento, escrita por Rafael González para el grupo Escambray. El filme lleva por título Como la vida misma (1985), y fue dirigido por Víctor Casaus y escrito a dos manos entre el propio Víctor y Luis Rogelio Nogueras. La película es mucho más pretenciosa, en términos argumentales, que la obra original. Conviven en el guion los motivos que dieron nacimiento al grupo, su evolución, las técnicas investigativas en la búsqueda de problemáticas dentro de un contexto muy particular, la incorporación de jóvenes actores y la inevitable historia de amor. Esta suma de subtramas atenta contra el discurso narrativo. El tema central, la idea controladora de la historia, se diluye en medio de una propuesta donde confluyen y batallan dos expresiones del lenguaje cinematográfico: la ficción y el documental.

En un escenario afín, pero con una corriente de sentido opuesta, se estructura Papeles secundarios (Orlando Rojas, 1989), con guion de Osvaldo Sánchez. Como una gran analogía que denuncia las relaciones de poder podemos calificar esta obra que, sin estar basada en una pieza teatral, aprovecha el montaje de Réquiem por Yarini (Carlos Felipe, 1958) para expresar las contradicciones de una microsociedad que extiende sus lecturas hacia otros niveles. En el análisis de ambas películas, coincidentes en subtramas y con apenas cuatro años de diferencia entre una y otra, ya es posible advertir en Papeles secundarios la evolución del cine cubano hacia temáticas de mayor complejidad, la irrupción de la posmodernidad y la visión de un país que transita por un escenario menos complaciente en el diálogo político y cultural.

El crítico Nicolás Azcona reconoce una diferenciación entre el teatro y el cine en términos de receptividad, de acuerdo a la actitud o predisposición con que el espectador se enfrenta al hecho artístico. Azcona advierte que «cuando asistimos al teatro, conocemos de antemano las reglas del juego, aceptamos un pacto comunicativo de absoluta libertad. La posible ruptura de la cuarta pared mantiene al espectador en un estado de perenne vigilia, él sabe que es vulnerable, que puede formar parte del espectáculo. Al cine, en cambio, acudimos bajo la premisa de que esa realidad debe ajustarse a nuestra experiencia emocional. Resguardados en la hipnosis de la fijeza, habrá que convencernos de que lo contado, por fantasioso que parezca, resulte creíble, o al menos probable, en un escenario que no admite mayores digresiones (…) El guionista, como ningún otro escritor, trabaja con la pistola de Chejov presionando sus sienes»[5]. Peter Brook, por su parte, y con análogo pensamiento, sintetiza las diferencias de la siguiente manera: «En el teatro la imaginación llena el espacio, mientras que la pantalla representa el todo y exige que todo lo que aparece en la imagen esté relacionado de una manera lógica y coherente. El vacío del teatro permite que la imaginación rellene los huecos».

Esa condicionante de racionalidad y coherencia que señala Peter Brook estuvo muy presente en la escritura del guion de la tercera de las películas que recrean las dinámicas de una troupe teatral, y que no se incluye en el artículo de Luciano Castillo. La omisión me obliga a mencionarla para que no se confine su existencia en la construcción de narrativas. Me refiero a Pon tu pensamiento en mí (Arturo Sotto, 1995), escrita por quien rubrica estas palabras, con el acompañamiento de Juan Iglesias. La traigo a colisión, no solo por la manifiesta teatralidad presente en el filme, sino también por ser el primer largometraje cubano que se inspira en una obra de nuestro dramaturgo mayor, Jesús, de Virgilio Piñera. La dificultad mayor consistió en el traslado de una pieza que se inscribe en el período del teatro del absurdo de Piñera, una tendencia que no se avenía con nuestros presupuestos fílmicos en términos argumentales y de lenguaje. Del original quedó entonces la semilla inspiradora, convertimos el barbero de Virgilio en un actor que representa milagros. Decidimos aprovechar los recursos teatrales en función de lo mágico; teníamos la imperiosa necesidad de hacer creer al público —dentro de la historia y fuera de ella— que había motivos para sostener la fe y manipular el mito.

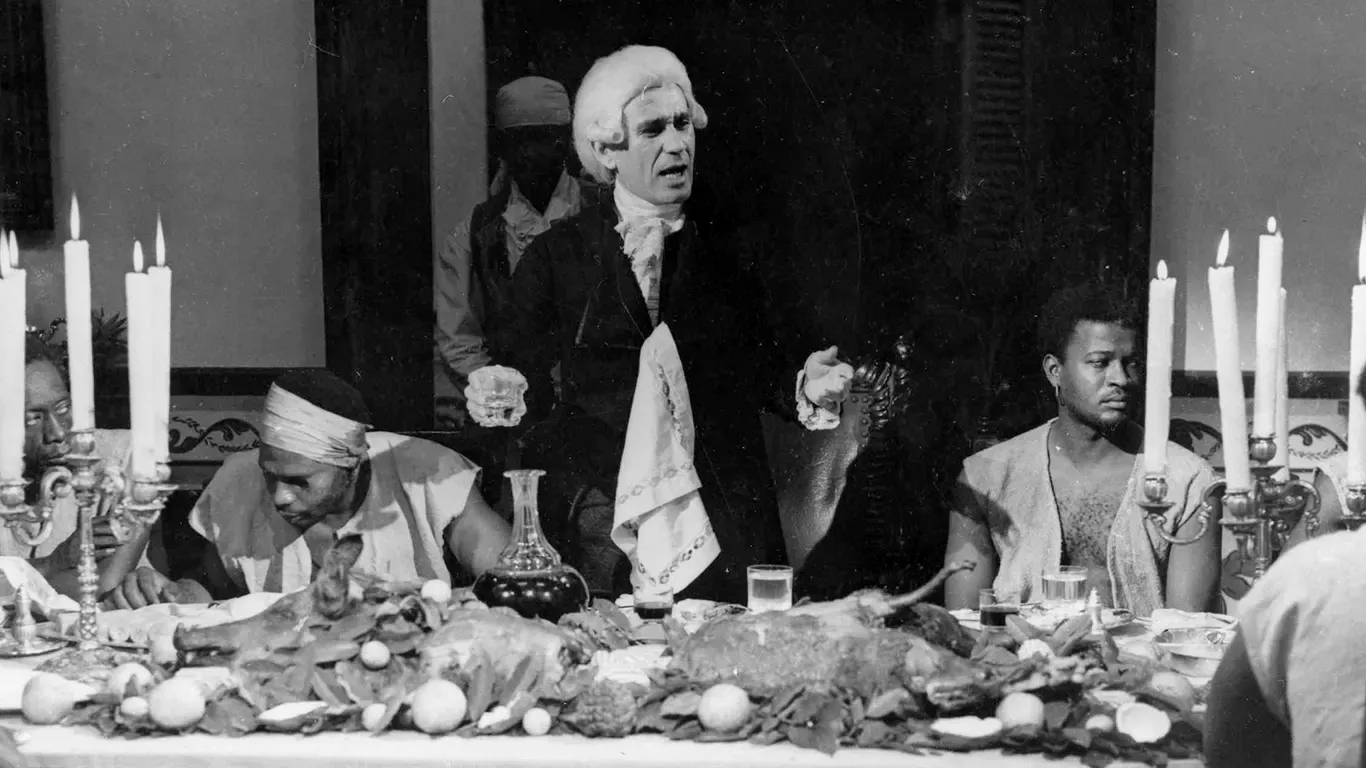

He dejado para el final una imagen que considero una de las mayores expresiones de teatralidad y belleza en el cine cubano. Curiosamente no es una película basada en una obra preexistente y el escenario no es de tablas, aunque se nutre de fuentes literarias y una lejana realidad. La selecciono por ser portadora de un elemento que estimo consustancial al hecho escénico y que forma parte de mi formación artística y ética en el universo teatral: la ritualidad. Me refiero a La última cena (Tomás Gutiérrez Alea, 1976), más bien a su primer acto, que ocupa casi una hora en el metraje de la película. El tratamiento de la luz, las evocaciones pictóricas, la disposición espacial de todos los elementos que conforman el encuadre, los extensos monólogos (patakines) que cuentan los personajes, el limitado movimiento escénico, el carácter premonitorio de la escena, la estructura argumental del guion fraccionado en dos actos radicalmente diferenciados, el ritmo interno de la secuencia, la gestualidad y cadencia en el decir de los actores, la forma en su conjunto que trasmite la sensación de estar en presencia de un auto sacramental, una liturgia pagana que termina convirtiéndose en imagen alegórica, icono de nuestra cinematografía. Buen cine, no hay duda, pero también, parafraseando a la Lupe: «Me parece que es teatro».

¿Desenlace?

Concluyo con algunos criterios que pueden servir para animar el debate. Discrepo con los teóricos que afirman la existencia de un impedimento estético, una incompatibilidad de lenguaje entre los dos medios. La historia del cine ha demostrado un vínculo creativo con el teatro que no se agota, una retroalimentación necesaria y vital entre uno y otro. Tampoco coincido plenamente con Azcona en las diferencias de percepción. Debo confesar que en más de una ocasión he sido testigo de reacciones por parte del público, en la proyección de una película, más cercanas a la comunicación vital que se produce en el discurrir de un hecho escénico. Otro aspecto a considerar recae en las influencias que ejerce el cine en la expresión teatral, performática y dramatúrgica. La exhibición por tantos años del arte cinematográfico ha creado un sedimento, hábitos receptivos y cognitivos en el espectador que inciden en la manera en que se concibe una puesta en escena. Y cuando me refiero al cine incluyo todo el audiovisual, la televisión y, aún más, la pujanza de las plataformas digitales en la formación de una audiencia que reduce su tiempo de recepción a microrrelatos que no exceden los tres minutos. Estudios recientes revelan que niños y jóvenes permanecen más de seis horas diarias aferrados a sus teléfonos, consumiendo contenidos que no se basan o inspiran en algunas de las obras que John Heminges y Henry Condell decidieron publicar hace más de cuatro siglos. Ese es el gran reto que enfrentamos: la velocidad, el bullicio, la mediocridad taladrante que contamina nuestras vidas. Dios quiera que la relación entre el arte y sus futuros espectadores no sufra, como Romeo y Julieta, «la suerte de los amores contrariados». A esa batalla debemos consagrar el continuo ejercicio de nuestra profesión, en cualquier escenario que nos fije el tiempo.

Nota del autor: Algunas citas no aparecen consignadas en la bibliografía por tratarse de enunciados y sentencias que he compilado a lo largo de los años para consumo personal, de manera que me es imposible recuperar las fuentes.

[1] Iván Giroud (compilador). Alfredo Guevara en el ejercicio de la crítica, en «Hoy» y «Nuestro Tiempo» (1953-1957). Ediciones Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, 2017, p. 152.

[2] Idem.

[3] Arturo Sotto. Conversaciones al lado de Cinecittá, edición ampliada. Ediciones ICAIC, La Habana, 2018.

[4] Mario Naito López (compilador). A cuarenta años de «Por un cine imperfecto». Ediciones ICAIC y Cinemateca de Cuba, La Habana, 2009.

[5] Nicolás Azcona. «La pistola de Chejov o las tribulaciones de un guionista». Magazyn filmowo-literacki, núm. 22, Varsovia, 2017.