Hace poco Mirtha Ibarra descubrió que era una mujer hermosa. Mirar las fotos de antaño la hizo cambiar de opinión. Sin embargo, considerarse durante mucho tiempo «libre» de beldad no le ha impedido brillar en las tablas, la pequeña y la gran pantalla. Ama lo que hace y eso la engrandece.

Nacida en San José de las Lajas en el mes más corto del año, esta actriz, realizadora y escritora ha logrado mantener durante medio siglo una vida profesional loable. Tal privilegio le ha permitido ganarse el aplauso de un público que la ve y sonríe, que la sigue y respeta. Con aires de musa inspirada por todas las artes pero que al final enarbola una, la actuación, se formó en la academia. Amó y viajó. Regresó y amó. Y desde entonces vive en la Isla, donde le gusta estar.

Mirtha Ibarra ha dado vida a muchos personajes en Cuba y el extranjero, desde la obrera activa hasta la depresiva sensual, todos escogidos, ninguno impuesto. Abelardo Estorino, Héctor Quintero y Eugenio Hernández Espinosa figuran entre aquellos que la han dirigido en teatro. Hasta cierto punto, Adorables mentiras, Fresa y chocolate, Ilona llega con la lluvia, Cuarteto de La Habana, El cuerno de la abundancia y Bailando con Margot integran su currículo cinematográfico.

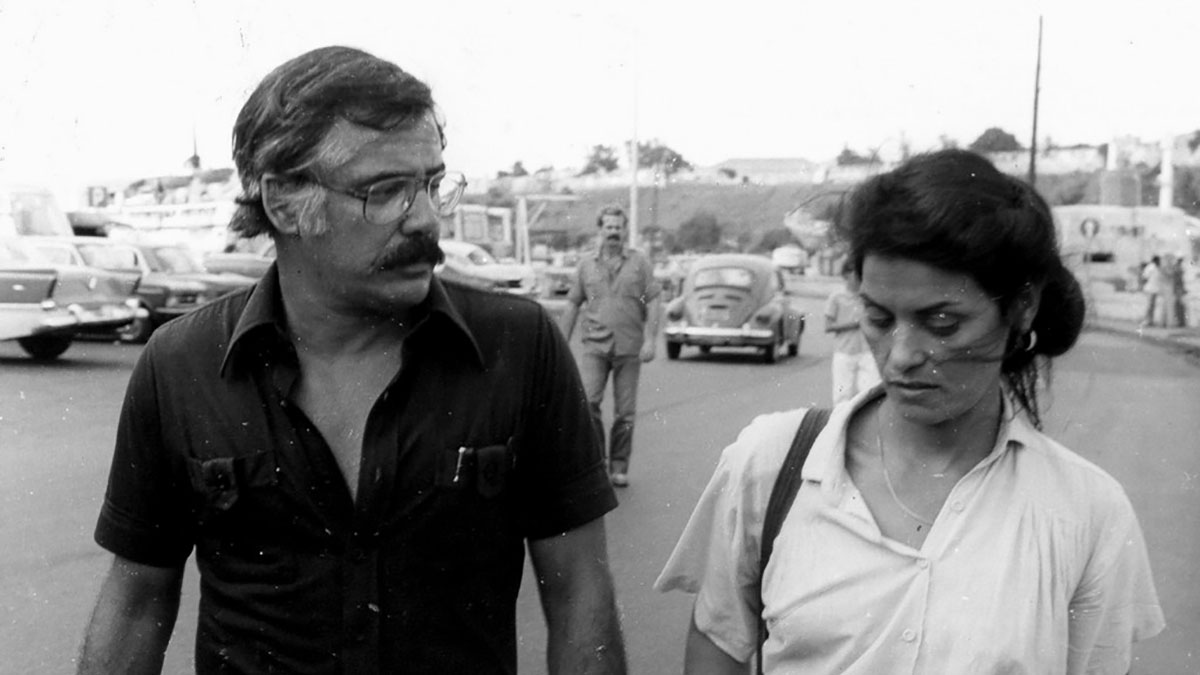

Titón: de La Habana a Guantanamera (2008) es hasta ahora su único trabajo como directora, y en el libro Volver sobre mis pasos reunió la extensa correspondencia de Tomás Gutiérrez Alea, quien fuera su gran amor. Entre manos se trae escribir sus memorias, aunque se ha detenido, según ella, por falta de inspiración. ¿Acaso Mirtha pasa por alto que posee lo que pudiera convertirse en una de las autobiografías más atractivas de la cosecha nacional? En tanto, regala algunos recuerdos. A ella, gracias.

¿Cómo fue crecer en San José de las Lajas?

Tuve una infancia muy feliz y hermosa. No tengo nada que recriminarles a mis padres en ese sentido. Mi madre era despalilladora de tabacos, mi padre trabajaba como fundidor. Tengo dos hermanos, una hembra y un varón, y los tres crecimos en armonía. Aunque nacimos en un hogar humilde, siempre se preocuparon por nuestra educación. Tanto así que teníamos doble jornada, porque al regresar de la escuela nos enviaban a repasar a la casa de una profesora.

Algo muy bueno fue vivir rodeados de animales. Hasta los fines de semana nos íbamos a cazar iguanas para traerlas para el patio de la casa. Jugué mucho en mi niñez. Con mis hermanos y primos iba al campo a robar guayabas, correr, montar bicicleta, patinar… Bailé en comparsas y fui estrella de carnaval… Teníamos libertad.

En fin, pienso en mi infancia con mucha alegría. Recibí una educación familiar magnífica, a la que considero tan o más importante que la académica.

¿En qué momento se va a alfabetizar?

En 1961. Tenía solo quince años. Al principio mis padres se opusieron porque no querían que me fuera de la casa. Llené la planilla escondida de ellos. No obstante, los convencí. Les dije que si eran revolucionarios, ¿cómo no iban a permitir que fuera a alfabetizar? Decidí irme a Oriente, bien lejos. Siempre fui muy independiente y bastante rebelde, así que busqué alejarme de todo control.

Estudió en la Escuela Nacional de Arte…

Esa fue otra batalla. Cuando termina la Campaña de Alfabetización Fidel pronuncia el discurso sobre las escuelas de arte. Mi padre me llevó a la plaza y cuando lo escuché, le dije: «Yo quiero estudiar ahí». No fue fácil, mis padres querían mantenerme cerca de ellos y existía en aquella época una concepción llena de prejuicios sobre los artistas. Al principio hasta me traían para la escuela y me llevaban para la casa los fines de semana; con el tiempo se cansaron y comencé a viajar sola.

Después de venir becada para La Habana nunca regresé a San José. Iba solo los fines de semana de pase. De hecho, cuando terminé los estudios de actuación en 1967 me casé y comencé a hacer teatro. Estuve en Teatro Estudio, en el Bertolt Brecht, en Joven Teatro, y tres años después nos fuimos a vivir a Francia.

Y fue allí cuando ingresó en la Escuela Internacional de Teatro de París…

En Francia hacía teatro con grupos de aficionados. Fue muy interesante porque estaban integrados por personas de muchas partes del mundo, por tanto, surgía una interrelación muy rica de culturas. En ese período me inscribí en la Escuela Internacional de Teatro, obtuve una beca por un año. No fue complicado para mí desde el punto de vista artístico enfrentarme al teatro y a la escuela parisinos, sino desde el punto de vista idiomático. Debí perfeccionar mi francés, cuya base la había obtenido en la escuela de arte en Cuba.

Los tres años que residí en Francia fueron muy enriquecedores. Mi esposo trabajaba en una compañía de viajes y tuve la posibilidad de visitar muchos países y cosechar experiencias. Por ejemplo, conocí personalmente a Salvador Allende en Chile. Viajar me permitió abrir los ojos al mundo e interactuar con muchas culturas.

¿Cuándo y por qué ingresa en la Universidad de La Habana a estudiar Literatura Latinoamericana?

En 1973 me separé de mi esposo y regresé a Cuba. Inmediatamente ingresé en la universidad en el curso para trabajadores. Escogí la carrera porque me interesa mucho la literatura y deseaba entonces acercarme a la de nuestro continente. Conocía la obra europea por mis estudios anteriores. No ingresé en la universidad para obtener un título, sino por mis ansias de saber. Considero esencial que una actriz sea culta, es un beneficio personal, pero también una herramienta para interpretar aún mejor los personajes. El conocimiento te permite, por ejemplo, hacer un análisis sociológico de la época en que vive el personaje, comprender mejor los hechos que ocurren a su alrededor y toda la historia.

Durante ese tiempo seguí haciendo teatro y era complicado llevar las dos tareas a la par. La universidad era muy exigente en cuanto a la bibliografía activa y pasiva que había que consultar. Como las clases eran de noche, faltaba cuando tenía función. Esto implicaba justificar muy bien aquella ausencia, ponerme al día cuanto antes, coordinar que me hicieran los exámenes en otro momento… En fin, fue tan difícil para mí que a la altura del segundo año mi voluntad se resquebrajó y estuve a punto de dejar los estudios. Fueron mis compañeros quienes impidieron que tomara la decisión.

¿Qué obras considera más importantes en su carrera teatral?

Por suerte, pude trabajar en muy buenas obras que me marcaron personal y profesionalmente. Una de ellas fue Tema para Verónica, de Alberto Pedro. Además de los reconocimientos que obtuve, fue significativo para mí interpretar con treinta y tantos años a una muchacha de dieciocho y que todo el mundo se lo creyera. Recuerdo una vez que un grupo de estudiantes preuniversitarios esperaban fuera del teatro después de la obra, y cuando me vieron, exclamaron: «¿Pero tú eres Verónica? ¡Eres una temba!».

Otras muy importantes fueron Obba y Changó y Oya Ayawa, de Eugenio Hernández Espinosa. La segunda es un monólogo que él escribió para mí y por el que gané el premio a la mejor actuación femenina en el Festival del Monólogo de 1992. Ambas obras me obligaron a hacer estudios sobre el folclor cubano, tema que desconocía. Aprendí sobre los orishas y la religión yoruba en general, algo enriquecedor.

No obstante tal trayectoria, su mayor éxito como actriz se lo debe al cine. ¿De qué manera llega a la gran pantalla?

Gracias a Tomás Gutiérrez Alea. Llevábamos algunos años de relación cuando me propone un pequeño papel en La última cena, aunque siempre digo que fue un pretexto para estar juntos. No lo considero mi debut. Mi primer trabajo importante fue Hasta cierto punto, en 1983. Fue un comienzo por todo lo alto, pues obtuve ese año el premio Coral a la mejor actuación femenina en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Esa noche de la entrega de premios Titón me comentó que había oído el piropo más bello que le pueden decir a una actriz: «No sé cómo la han premiado si ni siquiera actúa». En eso influyó algo que Titón me decía y con lo que siempre estuve de acuerdo: «Construir un personaje es como hacer un vestido. Hay que evitar que se vea la costura».

¿Fue complicado «el salto» de las tablas al celuloide?

Nunca sentí miedo. Siempre he estado cómoda con las cámaras. Al principio hubo alguna que otra dificultad, nada importante. Por ejemplo, recuerdo que en una escena de Hasta cierto punto caminé tan rápido que Mario García Joya, el director de fotografía, me dijo: «Pasaste y no te vi. La cámara no te captó». Así que tuve que transformar el tempo del personaje. Aunque cuando haces cine no tienes un público delante, como en el teatro, también sientes el calor y la energía de la gente que te rodea.

Me hablaba de Titón, uno de los directores más importantes de la cinematografía cubana y latinoamericana en general. ¿Cómo fue vivir con el esposo y el hombre detrás de la cámara?

Fue complicado. Estuvimos años como pareja sin hacer cine juntos. Eso demuestra lo difícil que era para ambos mezclar nuestra relación amorosa con el trabajo. Yo, de hecho, le tenía miedo a eso. Le temía a que en el set estuviera de alguna manera el esposo y no el director. No obstante, Hasta cierto punto marcó un giro en nuestra relación, la hizo más profunda y hermosa. Compartir el trabajo nos permitió vernos y valorarnos desde otra arista. Empezamos a descubrir zonas que no habíamos explorado antes y esto trajo una mayor compenetración.

Eso sí, desde el comienzo establecimos pautas. En mi caso, por ejemplo, le pedí que me tratase como una actriz más y no como su esposa. Le exigí el mismo respeto y la misma seriedad que debía al resto del staff.

A partir no solo de su trabajo con Titón, sino también con los demás cineastas con los que ha compartido set, ¿qué pautas deben seguirse para que la relación director-actor fluya?

Con todos los directores de cine con los que he trabajado, tanto cubanos como extranjeros, he logrado un gran vínculo de complicidad. Esto ha sido gracias al respeto, norma fundamental, que ha existido entre ambas partes; y al valor que me han dado como profesional, que le han dado a mi talento y al aporte que he podido hacer en cada filme. Nunca me han tratado como a la actriz-títere, sino como aquella que puede participar en el guion, en el desarrollo de la historia.

¿Qué debe tener un personaje para que decida encarnarlo?

Para mí no se trata del tiempo en pantalla —hay papeles secundarios muy buenos—, sino de la riqueza del personaje. Este debe tener contradicciones, matices, y si no tiene tales cualidades, pues que se le puedan aportar. Me gustan los personajes que tienen la capacidad de avanzar, que presentan un camino apto para recorrer.

En ocasiones he dudado o me he equivocado. Una de ellas fue cuando Fernando Pérez me ofreció para Madagascar el papel de la madre de la protagonista y lo rechacé. Cuando leí el guion me pareció que el personaje no tenía desarrollo. Fernando hasta me propuso que lo reescribiera, que le aportara lo que quisiera. No obstante, consideré que el guion se encontraba en un punto que no me permitía mucho movimiento, ya estaba muy cerrado, así que decliné la oferta por segunda vez. Él, tan maravilloso, me dijo: «No importa, en la actriz que lo haga te veré». He lamentado a veces tal decisión, pues no he tenido otra oportunidad de trabajar con este director, a quien admiro y quiero. Quizás me equivoqué, aún no estoy segura.

Si comparamos su presencia en el cine con su trabajo en la televisión, esta queda muy por debajo en términos cuantitativos. ¿Por qué?

Por varias razones. En la época en la que hacía teatro, los directores no te permitían trabajar en televisión, estaba mal visto, pues se consideraba un arte menor. De hecho, en algún momento varios hasta se opusieron a que trabajásemos en el cine. Las telenovelas Pasos hacia la montaña (Juan Vilar) y El hombre que vino con la lluvia (Miguel Sanabria) son mis trabajos en este medio más recordados en Cuba. Después de eso no me han ofrecido nada más. Ese es otro motivo. Y, bueno, tampoco he tenido gran interés, me siento más realizada en el cine.

Tuvo el privilegio de ser parte del elenco de una de las películas cubanas más importantes de todos los tiempos. ¿Cuánto cree que influyó Fresa y chocolate en la superestructura del público cubano?

Esta película transformó de alguna forma la mentalidad de los cubanos y la visión que de nuestro cine y país existía internacionalmente. La marginación de los homosexuales es un fenómeno mundial, y el hecho de que cineastas cubanos se preocuparan por un tema tan complejo como este marcó un punto de giro. El filme es una obra maestra porque trasciende su época. En una primera lectura pudiera parecer que Fresa y chocolate solo habla de la intolerancia hacia la homosexualidad, sin embargo, en una más profunda nos damos cuenta de que trata la intolerancia hacia el que piensa diferente, y de eso hay mucho por ahí. Hoy día se margina al homosexual, al inmigrante, al religioso, al latino… La vigencia de este filme, entonces, es increíble.

Creo que Nancy, que venía desde Adorables mentiras, es su personaje más recordado en la Isla. ¿Cuánto hay de Mirtha en ella y viceversa?

No tengo nada que ver con Nancy, pero pienso que le aporté mucho. Ella, como dice Diego en la película, es un pajarito. Es una mujer con un equilibrio muy precario, indefensa, depresiva, cualquiera puede hacerle daño. Y es que también se siente marginada por la sociedad e impotente ante la vida.

En el caso de los personajes a los que ha dado vida en el cine, ¿con cuántos se ha encontrado que surgen de las redes de los estereotipos de género?

Creo que Nancy es el único que se sale de los estereotipos. En el cine cubano se ha pecado de crear con frecuencia personajes femeninos solo con conflictos familiares y laborales, pero no con conflictos más internos, psicológicos, con una misma. Sergio, el de Memorias del subdesarrollo, no tiene un equivalente femenino en el cine cubano.

Actores y actrices de cualquier parte del mundo corren el riesgo de pasar tiempo sin escuchar propuestas de trabajo. Usted ha pasado por eso.

Hace dos años que no me llaman para trabajar. He llenado ese tiempo escribiendo. Hice la obra teatral Neurótica anónima, que presenté en Cuba y España. Juan Carlos Tabío quiere llevarla al cine. Estamos buscando financiamiento. Cuando no tengo trabajo me deprimo muchísimo, no puedo evitarlo.

¿Qué me puede decir de la Mirtha realizadora?

Realmente no he encontrado otro tema o personaje que me interese para hacer un documental. También me detienen bastante las dificultades de una producción.

Todos los actores y actrices anhelan el reconocimiento del público y la crítica especializada. ¿Cómo alcanzar ambos?

El primer paso es ser rigurosa con tu trabajo. Aunque a mí la crítica no siempre me ha tratado bien, de hecho, Hasta cierto punto fue muy vapuleada. He logrado impedir que los comentarios de este tipo me hieran, cada cual tiene su opinión. Sin embargo, el público me ama, la gente me quiere, me felicita cuando camino por la calle, y ese para mí es el mayor premio.

El mundo está lleno de lugares increíbles para vivir. ¿Por qué La Habana?

Porque la adoro. Desde niña me gustó. Cuando mi madre me decía que veníamos para acá de compras, para mí eso era la felicidad. Mi vida sería muy diferente si me hubiese quedado en Francia, por ejemplo. Creo que la actriz que soy hoy no existiría allá. He viajado y visto mucho, pero aquí la gente es diferente. La amabilidad es algo que escasea y, por suerte, aún no la hemos perdido. Yo, entonces, me quedo con mi Habana.

Fotos: Cortesía de la entrevistada

Aprendo de personas de otras nacionalidades y diversas profesiones, ya que el camino que he recorrido en esta vida es bastante corto, mis vivencias han sido muy limitadas, y gracias a esta página camino por senderos muy amplios y enriquecedores, gracias por su atención hacia mi persona, los saludo desde Puebla, Mex.