Ptah, el Gran Único, él es el corazón

y la lengua de la Enéada de los dioses…

Él fue quien engendró a los dioses.[…]

Porque como corazón, el pensamiento,

Teología menfita

y como lengua, el mandato de Ptah

se manifiesta en todas las cosas.

Abundan dichos y hechos relacionados con la eterna polémica sobre el ser y el pensar, lo ideal y lo corpóreo, lo abstracto y lo sensible, la palabra, las imágenes y el mundo que vivimos, pero, entre el maremagno de proposiciones, interesa aquí una muy puntual: se lee y oye demasiadas veces que «una imagen vale por mil palabras», sobredimensionando la jerarquía de la imagen respecto a la palabra, equívoco propugnado casi siempre por adictos a lo sensorial o por profesionales que viven de las imágenes.

No hay que remontarse al mundo de las altas matemáticas ni de los más abstractos (e irrepresentables, casi inimaginables) conceptos de la ciencia, la filosofía y la más entrañable experiencia humana (infinito, infinitesimal, amor, paz, dignidad, pureza…) para reaccionar, al menos un tanto, ante tamaño alegato. Basta acudir a las faenas más comunes, incluso al hablar tenido por vulgar («¡concho!», «¡no jorobes!»), para observar cómo también ocurre lo inverso: ni un millón de imágenes sumadas agotan la expresividad del concepto y la palabra.

A veces, una imagen vale por mil palabras; a veces, una palabra vale por mil imágenes.

En efecto, bien mirado,«al principio fue y está el verbo…». Algunos filósofos, antropólogos y psicólogos apoyan y otros discrepan de tal aserción o, mejor, de los diversos grados que puede mostrar dicha sentencia, pero ninguno, que sepamos, ha considerado banal analizarla. Respecto al plano evolutivo humano, nadie pone en duda la necesidad de la palabra y el concepto para cualquier desarrollo, incluso de lo más concreto y de la propia condición humana. Así como no hay ser humano sin un mundo de imágenes, tampoco hay ser humano sin la palabra, y nada impide admitir el carácter creador del verbo en cuanto factor sugestivo, organizador, estructurador y aun constituyente de la referida condición humana.

No pocos filósofos, psicólogos y aun ciertos antropólogos han proporcionado al menos el vislumbre, ya que no todas las claridades, sobre cómo el lenguaje (siempre con conceptos implicados en sí mismo) establece determinaciones y aun límites a los modos de configurar y vivir el mundo.

En esta trayectoria, no han dejado de tener vigencia muchos de los problemas planteados por los antiguos sofistas (como lo demuestran actuales oradores y también los demagogos), debates que tuvieron antaño un clímax en las famosas inquisiciones de Sócrates y la filosofía de Platón (en especial su diálogo Crátilo) y enseguida Aristóteles (no solo su Retórica, la más mencionada al respecto), fuente —claro que superada— de las existentes hasta hoy y las venideras teorías de la comunicación y usos del lenguaje.

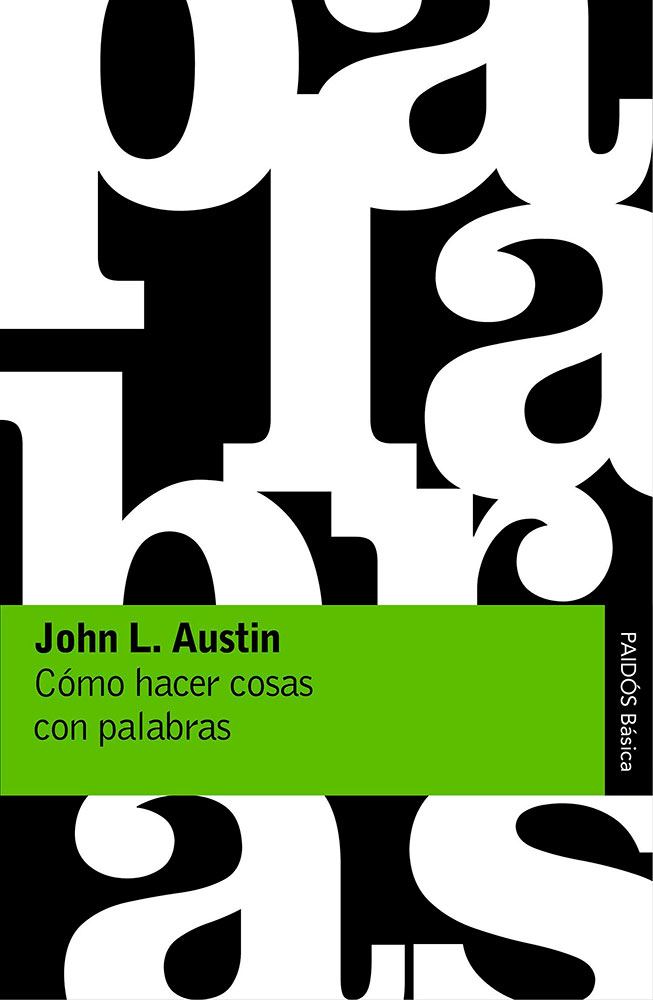

No hablemos de Locke, Berkeley, Hume, Hegel y otras tesis respecto a las determinaciones del concepto (y las ideas) sobre las «realidades»; ni de famosos apotegmas como el «De lo que no se puede hablar, hay que callar», de Wittgenstein; o, para quedar en planos más estrictamente lingüísticos, los «actos de habla» de John Austin, especialmente en su Cómo hacer cosas con palabras, obra tan querida y sustento de las pragmáticas de Peter Strawson y John Searle, estudiosos de cómo los enunciados transforman las relaciones entre los seres humanos y todo el entorno.

Vale alegar a favor de cierta prevalencia del verbo en muchos aspectos y funciones. No hay nada fundamental en la imagen que no haya pasado antes por el cerebro y que no se correlacione con el pensamiento y el lenguaje. Mientras más rica y compleja sea la imagen y el imaginar, cuanto más se inmiscuya y aflore su carácter cultural, más se cumplirá dicho aserto.

Ya quedó apuntado que, sin necesidad de acudir a tan sutiles deliberaciones, basta observar con alguna agudeza desde el aquí y el ahora común y cotidiano para advertir que entre la sensación, la percepción y las imágenes más complejas media el cerebro, median los procesos cerebrales —y todo cuanto ellos implican como pensamiento, historia, sociedad y cultura— como grandes demiurgos del imaginar (y del soñar).

Con muy buenos fundamentos, dice el experimentado psicólogo y psicoterapeuta John Henzel, en su ensayo «Arte, psicoterapia y sistema de símbolos»[1]:

«Se ha afirmado que somos, en un sentido típicamente humano, aquello que somos capaces de decir y aquello que puede decirse de nosotros. Nuestra gama de expresiones verbales constituye la gama que delimita nuestra imaginación, el ámbito y los confines de nuestro mundo. […]

«Si las cosas son así, y lo son por lo menos en parte, podemos comprobar que muchos desequilibrios de la imaginación, como se les llamó en algún momento, tienen sus orígenes en situaciones sociales, familiares y personales que son abarcadas por el lenguaje».

Quienes predican que una imagen vale (siempre o casi siempre) más que mil palabras suelen desdecirse de inmediato —cuando estas ganan alguna complejidad— explicándolas y hasta dando cursos para enseñar a verlas y apreciarlas y hasta darles sentidos institucionales.

En buena medida, al principio fue el verbo. El sentido de la vista será el último en «abrirse», y cada individuo permanecerá sin el reconocimiento de «la foto de mamá» hasta que supo quién es mamá y cuál su imagen, antes mejor reconocida por el olor de su corpiño. Si alguien se decepciona porque su perro no lo reconoce en las fotos (sabiendo que sí sucede cuando lo oye o lo huele), es porque no tiene en mente que se trata de fenómenos no solo humanos, sino, al menos, de todos los mamíferos, aunque, claro, sería tonto no percatarse de que no se producen en todos los seres vivos de igual manera y gradación.

Los psicólogos, en especial los de la psicología evolutiva o de las edades, han develado bastante sobre el proceso y momento en que comenzamos a ser más visuales que olfativos y táctiles. Falta aún precisar más a fondo este transcurso y momento desde la perspectiva ya no individual, sino filogenética.

Por ello mismo, no ha de extrañar —y bien conocido es para los familiarizados con Platón y sus discípulos filósofos, o con los religiosos iconoclastas— que no faltase tampoco la aserción desde cierta perspectiva inversa, aquella de que las imágenes suelen ser más bien corruptoras del entendimiento y aun del espíritu. Según esta perspectiva, comparadas con el verbo, las imágenes valen nada o muy poco y, en los mejores casos, como subsidiarias de las doctrinas o como paliativos para el desconocimiento de la lectura. La concreción de la imagen se comportaba como reductora de la palabra, el verbo divino, por mucha riqueza de significados que aquella pudiese tener e inducir.

Pero ya aquellos mismos griegos antiguos sabían que «los extremos se juntan» y la justa medida suele hallarse entre ambos, aunque no necesariamente en el mismo medio. El propio Platón, en su avanzada madurez, y más aún sus sucesores Plotino y demás neoplatónicos, llegaron a apreciar el valor de lo sensible y los sentidos, como también uno de los primeros grandes pensadores del medioevo, San Agustín, lo dejó ya bien consignado para ulteriores reflexiones.

Sí, a veces una imagen vale por mil palabras, sobre todo cuando se sabe verla… y pensarla, ya se trate de experiencias naturales y sociales generales, así como, en especial, las imágenes de las artes visuales. ¿Quién puede, no sustituir, sino incluso explicar hasta la saciedad con palabras los esplendores del Bosco, Lam y la innumerable pléyade de pintores sin exceptuar siquiera a los más consumados abstraccionistas y conceptualistas?

Pero en ocasiones una palabra vale por mil imágenes, y si antes se ha hecho referencia a las matemáticas y el pensamiento abstracto, ahora, ya que de arte se habla, la poesía vuelve a poner de manifiesto los insustituibles valores de la palabra.

Buscando constatar virtudes, no hay que remontarse a la jitanjáfora, y ni siquiera a las corrientes y estilos poéticos más rítmicos o apegados al verbo y su sonoridad, como «Yo soy aquel que ayer no más decía/ el verso azul y la canción profana» (Rubén Darío) o, más aún, “Sóngoro cosongo/ songo be/ sóngoro cosongo/ de mamey» (Nicolás Guillén), «Molino de viento/ Molino de aliento/ Molino de cuento/ Molino de intento…» (Vicente Huidobro) o «Verde que te quiero verde» (García Lorca). Tampoco sería imprescindible remontarse a giros temporales y conceptuales como los implicados en «El traje que vestí mañana», de César Vallejo.

¿Quién pudiese explicar o dar con otras palabras (traducir, intercambiar términos) los esplendores de la poesía de Góngora, Martí o Lezama Lima, entre infinidad de ejemplos? Cada palabra y cada posición de cada palabra son insustituibles, por otra palabra ni por la concreción de imágenes que pretendiesen «transfigurarlas» sin poder ir nunca más allá de una entre tantas «interpretaciones» o de «nuevas creaciones visuales» inspiradas por una creación poética anterior.

Claro está, cuente a favor del valor de las imágenes que, de todos modos y como quiera que se mire, esas palabras y estructuras verbales de la poesía no llegarán a valer plenamente hasta que inciten el nacimiento de imágenes… la imaginación poética. No en balde a Martí, tan gran poeta como pensador, le gustó mucho la expresión «idea poética», porque es precisamente dicha conjunción la que mejor señala orígenes y finalidades de la poesía: no surge poesía sin idea generatriz, «idea» que nunca se constriñe al simple concepto, sino que también conlleva sensación, sentimiento e imaginación.

Variando un poco el ángulo de estas reflexiones, pero en conexión y enriquecedora de las mismas, emerge el recuerdo de una de las imágenes más sostenidas desde la antigüedad, la del «poeta ciego», en verdad universal y nada privativa del ideario griego, aunque la leyenda de Homero sea la más conocida entre nosotros. Ha resultado una imagen entrañable en hitos germinales de la poética y la estética (en lugar eminente desde los diálogos platónicos Ion y Fedro), acogida después por los románticos, y luego por otros que no la dejarían perecer.

Aunque también se pone en juego el motivo de las correspondencias entre palabra e imagen. No se trata de una mayor validez de la palabra o de la imagen, sino de otro tópico que, quizás implicando a aquel, pone en juego también razones morales y aun religiosas. ¿Cómo, quien no puede ver, puede sin embargo crear y sugerir las más ricas imágenes mentales, que son, en fin de cuentas, la sustanciación de la poesía (o de toda la literatura)? Incluso, ¿puede llegarse a la convicción de que precisamente por «no ver» se alcanzan visiones más profundas de los ámbitos universales?

Podría haber respuestas diversas en correspondencia con las distintas perspectivas y teorías sobre palabra, mente e imaginación, desde el rechazo platónico al mundo sensible, en adelante, pero no todas necesariamente ligadas a tal rechazo, como sucede con los presupuestos románticos sobre el genio asentados desde Herder. Una teoría, por ejemplo, pudiera argumentar un proceso de continuas motivaciones, sensibilidades y creatividad favorecido por la experiencia social general compensatoria de áreas particulares. Faltan detalles en estas tesis, y además existen otras.

Quizás interese más enfatizar un aspecto muy sustancioso de esta imagen del poeta ciego.

Los poetas ciegos —para muchos, metáfora de todos los poetas— solían concebirse como especie de mediadores o canales por los que se expresaba la divinidad (de una u otra manera, las fuerzas más profundas y vitales del cosmos). A lo divino se debía lo grande, bello y valioso de la poesía, que de todos modos el ser humano podía alterar con «ruidos», imprecisiones o insuficiencias de las significaciones.

Para una mirada contemporánea, ello puede parecer jocoso, cuando no ingenuo, pero en aquellos contextos no tanto, y con muchos visos, comprensibles. ¿No conoce usted a un gran poeta (o un gran artista, en general) cuya obra sobrepase asombrosamente su talante moral e incluso intelectual, y su conducta social? ¿Cómo es posible tanta belleza, grandeza, delicadeza y donaire en la obra de quien suele comportarse con grosería, vulgaridad y hasta bajezas? Otro aspecto del problema viene de considerar las habituales discrepancias con significaciones conceptuales (filosóficas, políticas, religiosas…) de obras (cristianas, musulmanas, budistas, ateas…, históricas, sociales…, por ejemplo) que, no obstante dichas discrepancias idiosincráticas personales, aquel que diverge ha de reconocer y admirar como magistrales.

Nadie ignora estas y otras disyunciones entre obra y realizador. Hoy, con las mayores pretensiones de actualidad, se habla de funciones lingüísticas heredadas, de aptitudes muy específicas para el lenguaje poético, del inconsciente colectivo, de sensibilidades para asumir los influjos colectivos de la lengua…, en fin, un racimo de teorías posibles. Tampoco faltan las que siguen testificando un «dictado» de lo divino o lo trascendente.

Los significados devienen más hondos e inclusivos. La experiencia poética no queda determinada solo por las sensaciones visuales, ni por todos los sentidos y ni siquiera solo por toda la personalidad del poeta, un ser alimentado o conjugado con fuerzas suprapersonales, dígase conciencia social, inconsciente colectivo o imaginario popular, entre otros postulados similares.

Por otra parte, alguien puede creer que las imágenes literarias exigen un proceso mental interno o un entrenamiento más intenso que las demás imágenes o experiencias estéticas, por ejemplo, las plásticas o las audiovisuales.

Aun sin negar categórica ni apresuradamente tan dudosa concepción, recuérdese que todas las imágenes, y no solo las literarias, son mentales (realizadas de modo definitivo en la mente, aunque naciesen gracias a estímulos dados por cuerpos o fenómenos «externos», «objetivos»), son virtuales y personales, así como que no existen sin conceptos (sensaciones sí, pero imágenes cabales no). Recuérdese además que a las imágenes también hay que «aprender a verlas».

Vale aducir que, en última instancia, no puede haber imagen poético-literaria sin una primigenia experiencia sensorial como fuente de símiles, metáforas y de toda clase de imágenes. Aunque se maneje la existencia de imágenes «inducidas», «transmitidas», «aprendidas», todo ello es imposible sin una experiencia existencial individual (del poeta y del lector) del universo fenoménico.

Otra incitación al análisis se produce porque el poeta (épico, lírico y hasta dramático) fue concebido como un ciego inspirado por los dioses (o por las musas), básicamente en culturas y concepciones que, como la platónica, menospreciaban mucho más al artífice de la imagen plástica que al de la poesía. La facultad del poeta para «la inspiración» le ubicaba por encima de productores de imágenes (también de los artífices de la historia, como disciplina «menos filosófica»). El pintor era un imitador de imitaciones, simple artífice del engaño. La «sensualidad» y «desacralización» de la cultura contemporánea tiende más bien a invertir dicha relación y a enriquecer más a algunos artistas plásticos y a cineastas, en especial entre los «fabricantes de sueños».

No fue solo la antigua Grecia, ni Roma. Piénsese en la preminencia de la escritura y los escribas sobre otros muchos cargos, oficios y facultades, incluyendo las artes visuales (salvo, quizás y no con toda seguridad, los arquitectos), a todo lo largo de la historia, desde Imhotep, los sacerdotes y escribas egipcios hasta bien adentrado el renacimiento.

Aun hoy la imagen del «poeta ciego» o una muy familiar a esta, la del cerrar o entrecerrar los ojos, sigue teniendo mucha fuerza expresiva, resignificada en cierta medida para aludir a quien se distancia de las sensaciones inmediatas con el fin de experimentar, procesar y transmitir lo grandioso, y disfrutar mejor lo que piensa e imagina. Hoy, la falta de visión física o fisiológica puede valer como metáfora o alusión al carácter interior, mental, más que concreto-sensorial, de la experiencia poética. Más que ver concretamente; sentir e imaginar: la hondura y la fruición de sentir e imaginar con los ojos cerrados, entregado a una especie de ensoñación, sin necesidad de enfrentar el objeto sensible.

Se siguen desconociendo muchos mecanismos de la creación y el disfrute poético (y artístico y estético), pero a todas luces, palabra e imagen, igualmente válidas e imprescindibles, perviviendo una gracias a la otra, se nutren y rejuegan dialécticamente entre sí en nuestro universo. Aunque superficialmente luzca paradójico: piénsense las imágenes, imagínense los conceptos, apréndase a experimentar lo concreto o sensible sin menoscabo de lo abstracto, en fin, valórense justamente las imágenes y las palabras.

[1] En Dalley, Tessa: El arte como terapia, Editorial Herder, Barcelona, 1987, pp. 55-73.