Os óculos do vovô (1913), de Francisco Santos, realizado en la ciudad de Pelotas, estado de Río Grande del Sur, es la más antigua película de ficción remanente de la historia del cine brasileño[1]. Los «posados», como se llamaban en Brasil a las producciones como la de Santos, eran excepción dentro del cuadro general, siendo la «continuidad del cine brasileño asegurada casi exclusivamente por el documental», como destacó Paulo Emilio Salles Gomes (1986, p. 324). No es mi intención aquí, al recuperar Os óculos do vovô, sobrevalorar ese tipo de producción, en alineación con lo que Jean-Claude Bernardet afirmó ser la voluntad tanto de investigadores como de cineastas de proyectar sobre el pasado una linealidad cuyo sentido desembocaba en la propia afirmación de un cine en busca de su público (1995, p. 25 y siguientes). Mi interés es indicar los caminos posibles para analizar las conexiones entre la investigación histórica y el análisis estético, por medio del diálogo de la película con su contexto más inmediato, y con la producción cinematográfica de la época, a fin de señalar sus especificidades.

De Os óculos do vovô sobrevivió menos de un tercio de su duración original de 15 minutos, más precisamente, cuatro minutos y dieciséis segundos[2]. He aquí la sinopsis disponible en su ficha catalográfica de la Cinemateca Brasileña: «El niño travieso pinta los lentes de su abuelo mientras este duerme. Al despertarse, el abuelo se asusta, ante la ceguera imaginada, creando una serie de confusiones dentro de casa»[3].

Maria Rita Galvão, en un texto que permaneció prácticamente inaccesible durante mucho tiempo[4], realizó a inicios de los años noventa un meticuloso estudio[5] comparativo de las copias existentes en la Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y en la Cinemateca Brasileña, esta oriunda de la antigua Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme), auxiliada por el examen de documentación textual e iconográfica. La intención mayor de la autora era demostrar la importancia, «para el desarrollo de los estudios universitarios de Historia del Cine, del trabajo de preservación, documentación y catalogación de las cinematecas» (2018 a, p. 169). Se trata probablemente del primer texto hecho en Brasil en discutir de manera detenida el proceso de restauración de una película y las elecciones implicadas en este.

No en vano, como Maria Rita insistió en destacar, su estudio se titula «Jogo de Armar», y tiene por complemento «Anotações de catalogador», referencia que se encuentra presente en el título de mi artículo. Se trata de una forma que encuentro de homenajear a la historiadora, que hace poco nos dejó, y de traer la discusión, a partir del pequeño cambio hecho en el subtítulo, a los dominios del cine y de la historia, campo de conocimiento al que me dedico desde hace cierto tiempo.

***

Inicio mi recorrido por los datos externos a la obra, en lo que se ha convenido en llamar investigación histórica. Traigo, por lo tanto, algunos apuntes sobre el director y la ciudad de Pelotas. Como muchos de los camarógrafos que se aventuraban en el mundo del cine, Francisco Santos era un inmigrante de origen portugués, que llegó a Brasil a principios del siglo XX[6]. Circulando por la región del Plata y por diversos estados del país con su compañía teatral, se estableció en el sur en la década de 1910, y abandonó el teatro para establecerse en 1912 en Pelotas y dedicarse a las películas de ficción y documentales por cerca de dos años. Esa trayectoria, la de inmigrantes que circulan por el país con sus compañías teatrales rumbo, muchas veces, a Montevideo y Buenos Aires, es similar a la de diversos cineastas brasileños, como el italiano Vittorio Capellaro, que en el mismo período se fija en Brasil y dirige en 1915, en la ciudad de São Paulo, Inocência.

¿Por qué la elección de Pelotas por Francisco Santos en diciembre de 1912 para iniciar su actividad cinematográfica? ¿De qué manera Os óculos do vovô se relaciona con su contexto más inmediato? No es posible en el espacio de un artículo proporcionar todas las respuestas a las dos preguntas, pero algunos elementos pueden ser evocados.

En primer lugar, Pelotas era uno de los centros dinámicos de la economía de Río Grande del Sur. Enriquecidas a lo largo del siglo XIX por la explotación del charqui, actividad económica asentada en el trabajo esclavo —es importante decir—, las élites locales celebraban en 1912 el centenario de la ciudad, valorando todo lo que pudiera ser tomado como distintivo de la modernidad pretendida, a fin de encontrar su lugar en el panteón de las urbes civilizadas al lado de los grandes centros urbanos del país, en especial Río de Janeiro, entonces capital de la república, ciudad modelo de estas transformaciones.

Entre las innumerables iniciativas de esa empresa llevada a cabo por las élites, tenemos la Revista do Primeiro Centenário de Pelotas, proyecto editorial coordinado por João Simões Lopes Neto, intelectual y escritor de prestigio de la ciudad y región, cuyos ocho números circularon entre octubre de 1911 y mayo de 1912[7]. El objetivo de la publicación, conforme las palabras del autor, era reunir «los retratos y descripción biográfica de las individualidades de destaque como factor pensante, dirigente, responsable, de nuestra vida urbana» (Rubira, 2012, p. 37)[8] y enumerar fábricas, talleres y casas comerciales diversas en funcionamiento, certificado del desarrollo económico de Pelotas. Por más que podamos dudar del número —Lopes Neto llega a «1288 firmas en actividad» (Rubira, 2012, p. 40), interesa resaltar ese esfuerzo, tan común a las élites de otras ciudades del período, de construir simbólicamente un lugar de enunciación marcado por la pujanza económica e intelectual, conjugadas aquí no solo por las estadísticas, sino por el intento de demostrar la existencia de una vida cultural que se considera como fundamental de ese «desarrollo».

No me parece desprovisto de significado que Francisco Santos, al instalarse en Pelotas, haya dado a su emprendimiento el pomposo nombre de Fábrica de Cintas Cinematográficas Guarany, aún más si consideramos la inexistencia de una industria cinematográfica nacional y, en consecuencia, la diminuta presencia de nuestras películas en los cines. Por más que la Fábrica haya sido, como nos relata Alice Trusz, «el ejemplo más estructurado y dinámico de una productora cinematográfica establecida en Río Grande del Sur», y haya producido en poco más de un año cuatro películas de ficción y registros de carácter documental (Trusz, 2018), la atribución de ese nombre, Fábrica, a la empresa, señala la dimensión económica de su actividad, aspecto valorado en la Revista del Primer Centenario de Pelotas, como vimos[9].

Al mismo tiempo, su iniciativa de instalar una «fábrica» de películas correspondía a los anhelos de una élite interesada en demostrar que también en su ciudad el cine participaba activamente de ese concierto por el progreso. No sin motivo hay entre las actividades programadas para julio de 1912, destinadas a celebrar el centenario de Pelotas, la realización de matinés en todas las salas de exhibición (Borges, 2012, p. 73).

Desde 1909, con la inauguración del Edén Hall, la ciudad contaba con un circuito exhibidor propio, siendo reciente el hábito de ver películas por las tardes. Según Klécio Santos, en ese período las producciones de Pathé, Gaumont y Nordisk «pasaron a inundar Pelotas» (2014, p. 196), contribuyendo para disminuir la afluencia del público al teatro. Victor Russomano, en «Cinematographo», artículo escrito para el periódico Opinião Pública, de Pelotas, el 22 de febrero de 1913, año en que Francisco Santos realiza Os óculos do vovô, comentaba:

«¡Es posible apreciar trabajos [en el cine] que, en la escena del teatro, nos costarían los ojos de la cara! ¿está en lo correcto o equivocado el pueblo, al preferirlos?… Lo que nos interesa saber es que va a los espectáculos cinematográficos, dejando a las moscas los teatros carísimos…». (Santos, 2014, p. 196).

Francisco Santos, al instalar su fábrica en la ciudad, no solo continuó con la actividad teatral, al contrario de lo que podríamos suponer a partir del diagnóstico de Russomano, sino que diversificó sus inversiones, articuladas en torno a la producción cultural.

En abril de 1913 alquiló el Coliseo de Pelotas, «un galpón con capacidad para 1 800 personas», oportunidad «para retomar como productor sus actividades teatrales y crear la Compañía Ciudad de Pelotas, con un elenco formado por algunos de los actores de sus películas, como los hermanos Pêra y Graziella Diniz» (Santos, 2014, p. 197). En septiembre de 1914, tras el término de su fábrica de películas, fue el responsable por el «retorno de las piezas teatrales de Simões Lopes Neto a los escenarios», recreando la opereta Os Bacharéis, a partir de una «serie de reivindicaciones (del autor), todas atendidas» por el director (Santos, 2014, p. 197). La opereta será en el mismo año publicada por Francisco Santos, que había fundado con Vieira Xavier, en 1913, la Tipografía Guarany, o, como se llamaba a la época, la Oficina Tipográfica de la Fábrica Guarany.

Santos, en esos años, se convirtió en un exitoso empresario del sector cultural, asociándose a figuras clave del medio intelectual, como atestigua la conexión con Lopes Neto. Para mí, ese vínculo con las élites y la sintonía con el discurso construido en el centenario están presentes en la película.

En las pocas imágenes en las que vemos la calle en Os óculos do vovô, el enfoque adoptado por la cámara valora el espacio organizado de la ciudad, presente en el estilo de sus casas, calles y pavimentación, en la iluminación pública, en todo lo que indica intervención de la ingeniería y arquitectura en planificación urbana, como podemos ver en la figura 1[10].

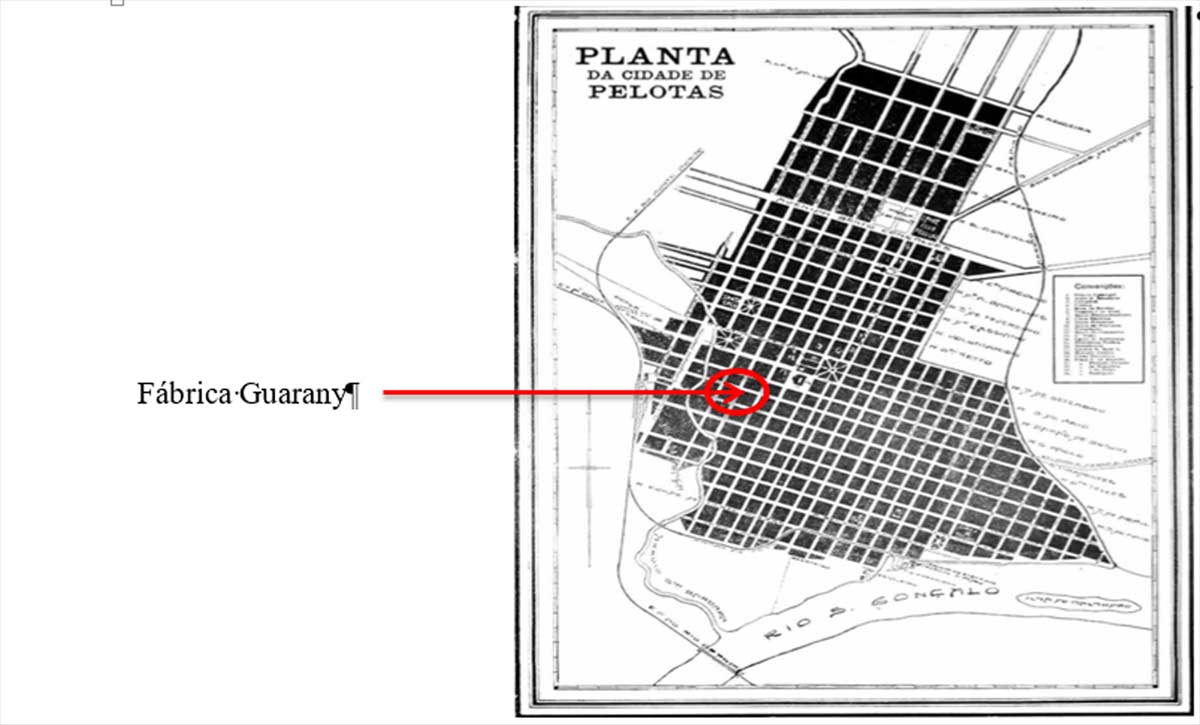

La residencia que vemos en la película, a propósito, pertenecía a Francisco Santos y era sede de su fábrica. Se ubicaba en la esquina de la calle Marechal Deodoro con la calle General Telles, uno de los ejes centrales de la planificada ciudad, como vemos en el siguiente plano (figura 2)[11].

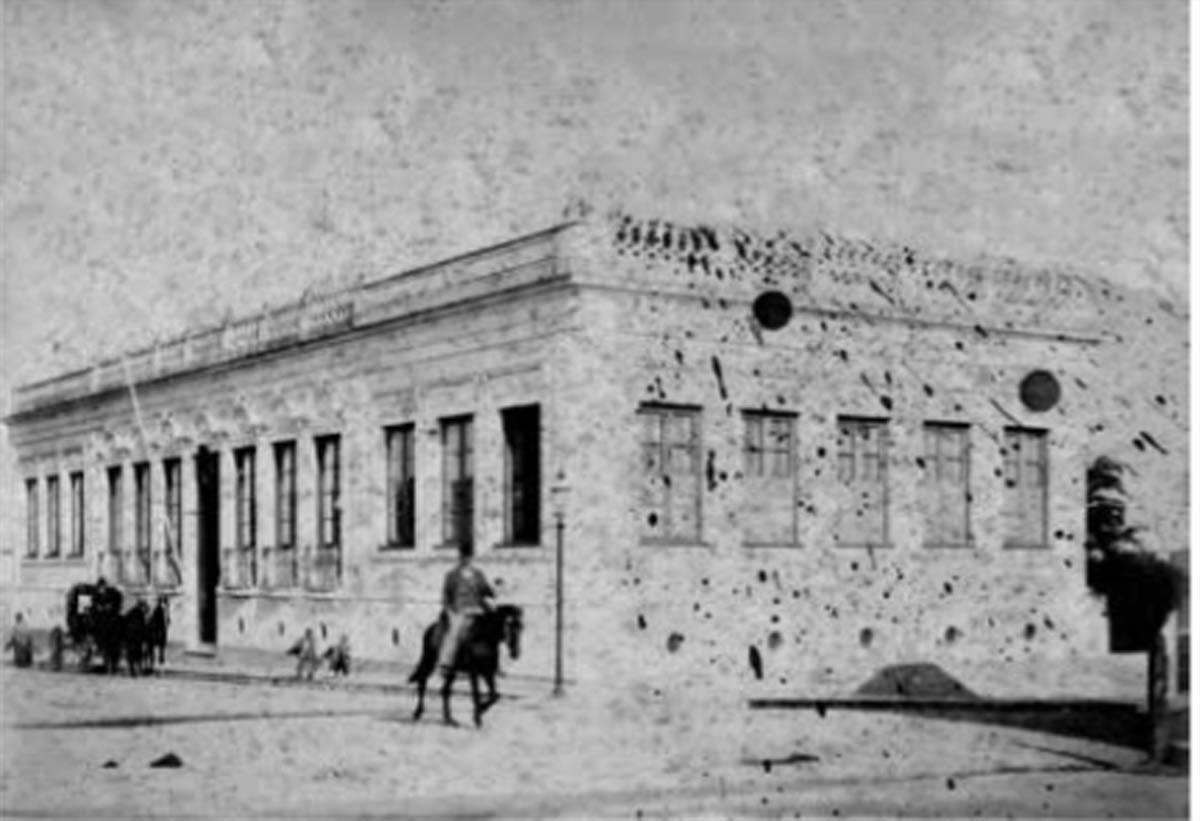

La edificación había sido la residencia de uno de los socios del Molino Pelotense, señal de que los negocios de Francisco Santos iban bien y de que llegó a Pelotas con capital significativo para iniciar sus actividades. En el registro fotográfico realizado a principios de la década de 1900 (figura 3) vemos otro ángulo de la casa, que nos proporciona su exacta dimensión[12].

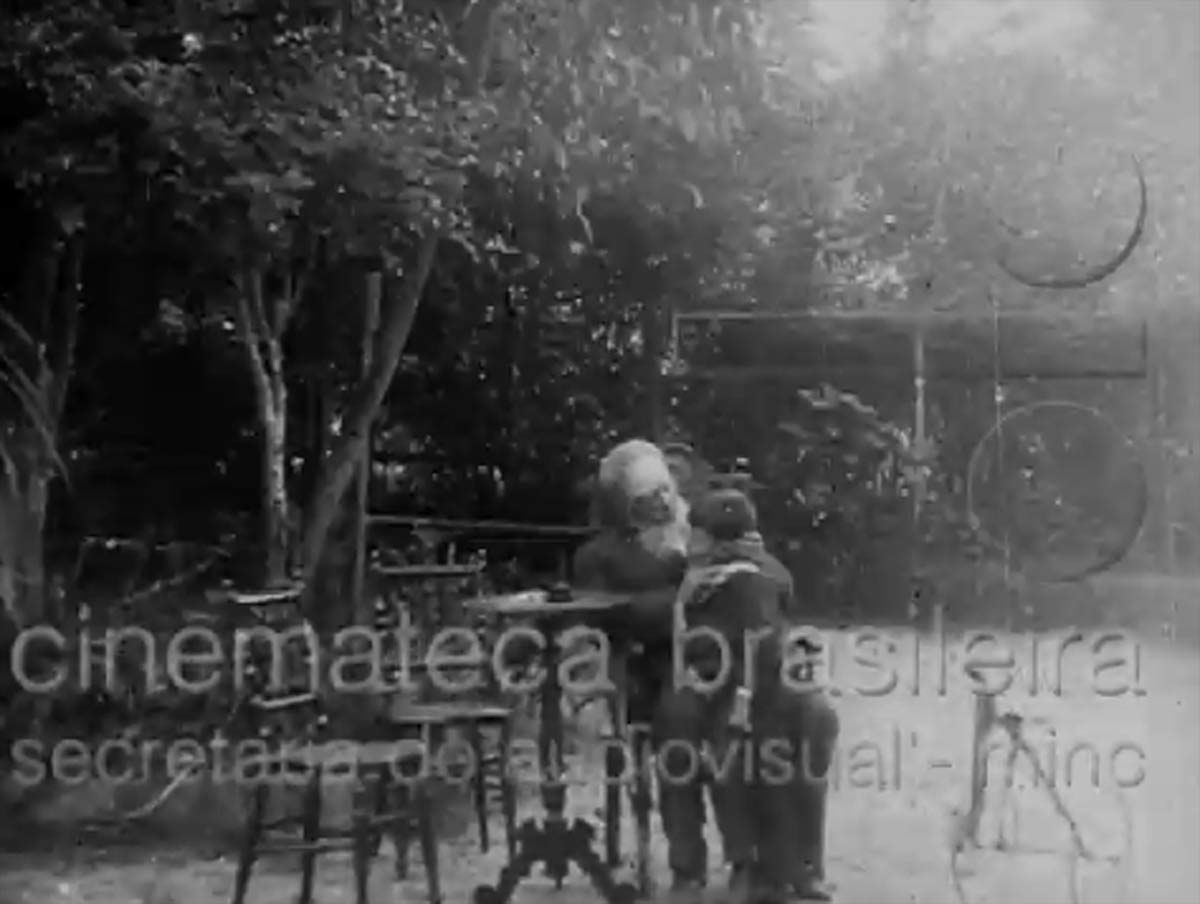

De acuerdo con la información disponible en la ficha filmográfica de Os óculos do vovô, también hay escenas externas que habrían sido filmadas en el parque Souza Soares, como las que vemos abajo, espacio que dentro de la historia narrada por la película representaría el patio trasero de la casa del abuelo (figura 4).

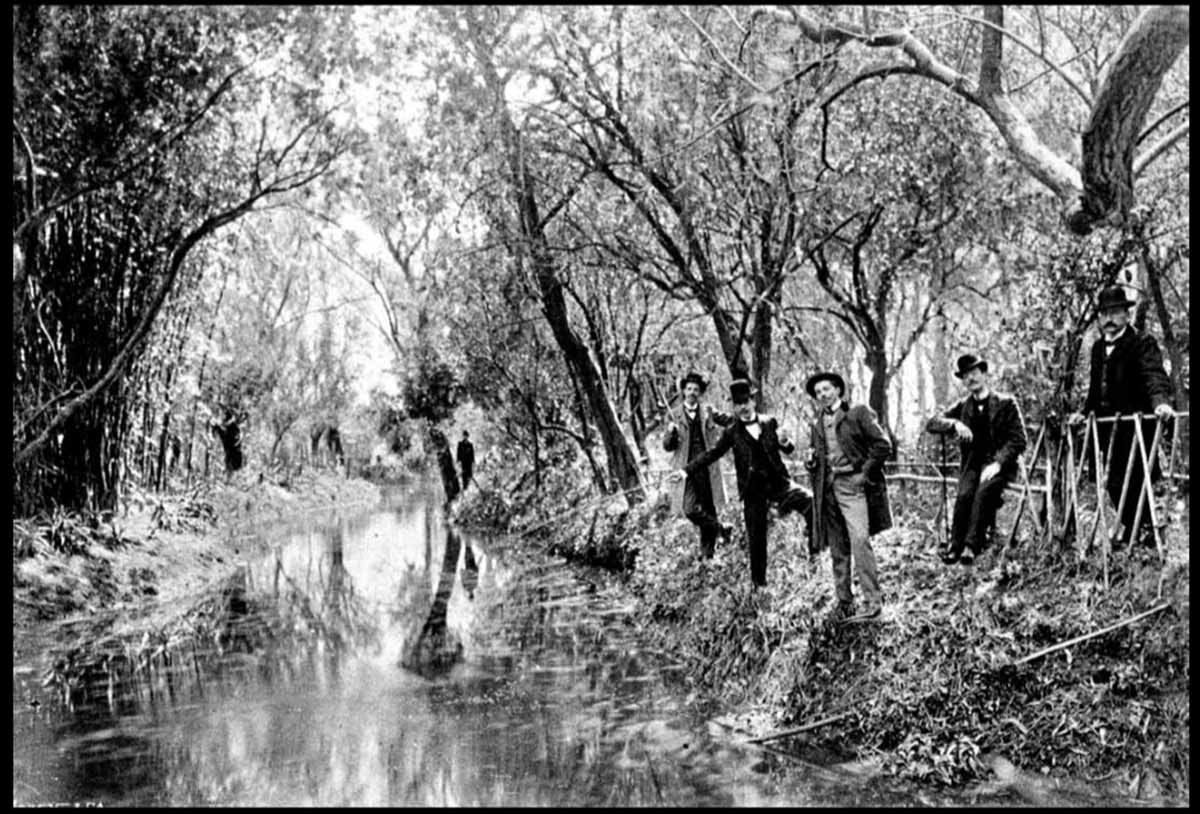

La elección de este parque tampoco es casual, dado que se trata del espacio de ocio de las élites de la época (Rubira, 2014, p. 218), como vemos en la imagen de abajo (figura 5), que registra en la década de 1900 el tipo de sociabilidad deseada en los jardines y parques de la ciudad.

Cabe señalar que este proyecto de modernización no era abogado solo por las élites locales. Participaba en un proyecto más amplio, como atestigua la publicación en Barcelona, en 1916, del libro O Estado de Rio Grande do Sul, con casi seiscientas páginas dedicadas a hacer propaganda en la región del llamado mundo civilizado, y que pretendía un mayor alcance con su traducción al francés en el mismo año.

En esta publicación, el interés de las ilustraciones seleccionadas y de los textos que las acompañaban residía en celebrar las ciudades del estado como espacio de afirmación de la modernidad, con destaque para los teatros, librerías, cafés, periódicos y edificios públicos identificados con el progreso y buen gusto burgués[13]. En el caso de Pelotas, además de políticos, artistas e intelectuales, una imagen, de acuerdo con Luís Rubira, que tuvo acceso al libro, nos trae «el retrato de un médico de la ciudad» (2014, p. 18), señal de que faltaba en la lista de las autoridades consideradas responsables de la ordenación del espacio urbano aquella vista como competente para discurrir sobre los males que podrían afectar al cuerpo social, recuperando aquí el imaginario asociado al discurso sanitarista tan de moda en aquellos años.

Así, me parece significativo que en la pequeña historia contada por Santos se abra espacio para la presencia de un médico (figura 6).

Por más que el registro de la película sea cómico, como comentaré más adelante, lo que justifica ciertas elecciones del escenario, como el esqueleto a nuestra derecha, la película le confiere protagonismo al teléfono, otro elemento distintivo. En una oficina decorada con muebles elegantes, nos dimos cuenta de que se trata de un estudioso, como las pilas de libros en su escritorio parecen indicar.

Con eso, al terminar parte del recorrido dedicado a establecer las conexiones posibles con el contexto más inmediato de producción de Os óculos do vovô, es posible concluir que Francisco Santos y su obra constituyen uno de los vectores de este discurso de valorización de la modernidad de Pelotas.

Si la investigación histórica es importante para ubicar la película y entender ciertas opciones, sobre todo con respecto a la presencia de ciertos temas e iconografías, creo que el análisis fílmico necesita ser enfrentado a fin de que podamos establecer el lugar de esta obra en su historia, historia que es lacunar, porque las obras no sobrevivieron[14].

La actividad de la productora de Francisco Santos es interrumpida en 1914, con la escasez de películas vírgenes en virtud de la Primera Guerra Mundial, hipótesis de Maria Rita Galvão (2018 a, p. 170) que es contestada por Alice Trusz (2018). De esta producción quedaron, como dije, los fragmentos de Os óculos do vovô que, por la sinopsis transcrita antes, se trataría de una comedia. El condicional se debe al hecho de que no sobrevivieron los planos de las travesuras del niño, y mucho menos de los líos practicados por el abuelo, lo que dificulta el análisis de su inserción en el género.

Carlos Roberto de Souza, en el artículo «Riso Amargo», termina su pequeño comentario sobre la película con una pregunta: «¿Gracioso?». En ese texto, en que hace un panorama del género en el cine mudo brasileño, el autor advierte: «Reflexionar sobre el humor en el cine brasileño de los primeros tiempos (…) demanda un ejercicio de arqueología cinematográfica plagado de amargura». Uno de los motivos de esa amargura es la «absoluta inexistencia de películas», lo que inviabiliza cualquier examen de orden estético en ese diálogo con los géneros (2012, p. 15). Por ello, nuestra atención debe centrarse en otros aspectos.

Como sabemos, hasta 1970, el cine producido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era conocido como precine o cine primitivo, dada la percepción de que existía una laguna que debía cubrirse, una ausencia de aquello que se configuró más adelante, en la década de 1910, como cine narrativo clásico[15]. En lo que respecta al cine brasileño del mismo período, las consideraciones de un historiador del porte de Paulo Emilio Salles Gomes, observa Maria Rita Galvão, iban en la misma dirección. A partir de las informaciones textuales recogidas en periódicos y revistas, de las fotografías remanentes y del contacto con Os óculos do vovô, Paulo Emilio generaliza: son «calcomanías torpes de lo que se hacía en las metrópolis», de «la poca habilidad con que era manejado el instrumental extranjero» y «técnicamente muy inferiores al similar importado». En fin, una «situación mediocre»[16].

De la comparación entre las versiones existentes[17], Galvão se interesa por un plan intermedio, el de número 22, con duración de 15 segundos, que vemos a continuación (figuras 7, 8, 9 y 10) (Galvão, 2018 a, p. 171 y siguientes).

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Como se puede observar, la madre del niño travieso se levanta y parte hacia el fondo del plano, dejando solos al abuelo y a su nieto. Este plano está insertado poco después del momento en que el marido llama al médico, pidiéndole que haga una consulta en casa, pues el abuelo reclama que no está viendo bien, y antes de su llegada, cuando es recibido por su marido (figura 1).

La división en bloques narrativos —son tres, de acuerdo con el análisis de Maria Rita (Galvão, 2018 a, p. 176)—, confiere a ese plano una función de continuidad, garantizando el «mientras tanto» típico del montaje paralelo griffithiano, en sintonía con lo que en la época se hacía en el cine norteamericano. Habría una espera, dado que, entre el término de la llamada y la llegada del médico, es necesario que un cierto tiempo transcurra para que la acción sea creíble.

Además del paralelismo, el uso fluido del campo y contracampo, la adopción de un escenario menos estilizado, la disposición de la cámara en ángulo que sugiere al espectador un espacio más allá del visto, el control por el montaje del tiempo y los desplazamientos de los personajes por los espacios escénicos atestiguan el dominio de la continuidad, tal como esta se configuró en el cine norteamericano del período.

El llamado plano 22 contestaría así a la suposición de que «la estructura de las películas brasileñas, hasta los años veinte, estaba compuesta por una sucesión de cuadros de acción completa, interconectados por letreros que deberían explicar los acontecimientos y establecer la concatenación lógica entre ellos» (Galvão, 2018 a, p. 174)[18].

La historiadora observa que esos datos serían «suficientes para revolucionar la idea corriente sobre la construcción del lenguaje en el cine mudo brasileño» (2018 a, p. 186)[19]. Corroborando esa perspectiva, pero en un camino un poco diferente, cabe destacar un elemento recurrente en Os óculos do vovô: lo que Maria Rita Galvão llama «el tiempo de espera», que se evidencia en cada plano, en su interior, con el registro de un antes y un después de la acción transcurrida. No es raro que el plano permanezca vacío, con la cámara captando el espacio escénico por donde circularán los personajes, como si estuviera a su acecho (figuras 11, 12 y 13)[20]. No hay, por lo tanto, en esas imágenes nadie a la vista. Si hay, se trata de alguien inserido en la historia, a la espera de la llegada de los demás (figura 14).

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Si Maria Rita Galvão indica los momentos en que ocurre ese vacío y suspensión, no los explota en su análisis. Incluso si tenemos en cuenta que la función de esa espera es sugerir al espectador que otras acciones transcurren mientras la cámara se detiene en alguien o en parte del escenario, fortaleciendo el «mientras tanto», su comentario sobre la figura 14 es revelador de que algo escapa a la norma: «Una última vez tenemos todavía la terraza, y un tiempo de espera, que es ahora desafiante» (Galvão, 2018 a, p. 185). Esta espera está marcada por la llegada del personaje de la madre a la terraza (figura 15). Después, ella se dirige al parapeto y mira en la dirección en que supuestamente se encuentran el médico y su marido (figura 16). El plano de arriba (figura 14) corresponde al momento en que se coloca en el centro del cuadro, dirigiendo su mirada en la misma dirección.

Figura 15

Figura 16

Un registro documental del mismo año realizado en la ciudad de São Paulo, Caça à Raposa (1913), de Antônio Campos, obra que ya estudié en otro momento[21], confirma la suposición de que la singularidad de Os óculos do vovô recae en otro aspecto. Como se menciona en el propio título, la pequeña película trata de la expedición organizada por Olívia Guedes Penteado en los campos del Barro Branco con los socios de la Sociedad Hípica Paulista, para la práctica de la «caza». La asociación era un club de equitación de las familias acomodadas de São Paulo, en el cual pocos eran admitidos, siendo la elevada condición social garantía de pasaporte de ingreso.

Si tomamos como referencia el cine que se consolidó con posterioridad a Griffith, ese documental podría ser considerado poco articulado, con débil conexión entre los planos y con la acción extendida de forma innecesaria. A título de ejemplo, acompañamos el desplazamiento de la comitiva de «cazadores» del palacete Prates, residencia de una de las más ricas familias de São Paulo. La cámara se sitúa delante de la mansión, y vemos pasar delante de la objetiva todo el cortejo, del primer caballero al último. A los ojos acostumbrados al cine narrativo, tendríamos carencias. Debemos, sin embargo, examinar la obra a partir de un punto de vista que abrigue en su campo la posibilidad de existir otros modos de construcción estética, distintos de un referencial que estaba por erguirse.

En este sentido, hay que hacer dos consideraciones. En primer lugar, la aparente falta de continuidad de acción se sustituye por un elemento que nos parece ser el centro efectivo de atención: los indicios de riqueza, como el coche, los funcionarios, el caballo, las vestimentas de equitación y el pequeño círculo social identificado por la manera de portarse y vestir. Estas son las señales que deben llamar nuestra atención, ante todo, y este procedimiento es estructural dentro de la película.

En segundo lugar, el documental no está propiamente preocupado con las llamadas «peripecias de la caza», como definido por el letrero. En tres planos generales, que se repiten desde el punto de vista de su composición, tenemos: un espacio situado en el campo, sin la presencia de nadie; de derecha a izquierda ingresan en la imagen una amazona seguida por el resto de la comitiva, que vemos pasar delante de la cámara en su casi totalidad. No hay, por lo tanto, ni «peripecias», ni «caza»[22].

El filme es un ejemplo tardío del género de películas de persecución, muy populares entre 1903 y 1906 (Costa, 1995). En estas observamos el desarrollo de una persecución en varios planos, constituyendo el desplazamiento de los «personajes» el interés central de la obra. En un primer momento, observamos la razón de la fuga. A continuación, acompañamos el intento de escapar, impedido por las personas que parten en su persecución. Con algunas variaciones, la estructura de cada plano de la película se repite: plano general o de conjunto que nos muestra el paisaje o el espacio a recorrer; el ingreso por un punto distante con relación a la cámara del fugitivo; los perseguidores en su pista; el paso de todos en su correría hasta el momento en que salgan de nuestro campo de visión; y por fin, el plano desprovisto de figuras humanas, tal como en el inicio. No hay corte en el interior del plano y la acción es captada desde su inicio hasta su fin.

Tal vez no fuera el objetivo principal la búsqueda de una narratividad, construyéndose la secuencia a partir del juego de perseguidor y perseguidos, más los obstáculos que se plantean entre los dos grupos. Lo que quizás estaba en juego en Caça à raposa al mostrar a todos los participantes en los planos mencionados era demostrar cuánto valoraban los hombres la equitación como momento de reafirmación de su posición social.

En Os óculos do vovô la lógica de la película de persecuciones prevalece, si consideramos que, en un primer momento, la madre sale en busca del niño travieso. Vemos el plano de la sala, con el niño entrando al fondo por nuestra derecha (figura 17), imagen que corresponde al plano de la secuencia inicial. El niño deja caer el jarrón (figura 18) y sale por la derecha del cuadro. Nuevo tiempo de espera (figura 19), hasta el momento en que la madre entra en el espacio cinematográfico por el fondo, a la derecha (figura 20), para salir en la misma dirección del hijo (figura 21) y dejar nuevamente la escena modificada solo por la caída del jarrón. Hay espera también en los pasajes en que los personajes se desplazan por el espacio o cuando el abuelo y la madre son dejados solos en el plano, como vimos arriba.

Figura 17

Figura 18

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Curiosamente, en los momentos de mayor identificación de la película con lo que se hacía en Estados Unidos, como en el diálogo entre el médico (figura 6) y el padre del niño travieso, ese tiempo aparentemente muerto desaparece. En esta secuencia, el teléfono justifica la conexión entre espacios distintos en acción que transcurren simultáneamente, estrategia que es vista en muchas de las realizaciones de Griffith para la productora Biograph, como The Lonely Villa, lanzado en julio de 1909, pero con una finalidad diferente. En el caso del director americano, el recurso generalmente se emplea en los momentos en que el suspenso, creado por la pregunta «¿llegarán a tiempo», es acentuado por el corte rápido en la sucesión de planos.

En Os óculos do vovô no hay suspense, y todo fluye a la velocidad de la información expresada por los diálogos trabados al teléfono en un campo y contracampo. Tal agilidad, a su vez, no se expresa de forma predominante en el montaje de la película. Si la descripción de esta pieza nos remite a los sensational melodrama films, poco de esa tradición se mantuvo en las imágenes remanentes de Os óculos do vovô.

Curiosamente, como Alice Trusz observó, Francisco Santos tenía en su trayectoria teatral piezas dramáticas «de gran movimiento, y donde hay muertes, descarrilamientos, gritos, blasfemias, todo el arsenal de las piezas congéneres, que son las mejores para llamar el público al teatro» (Trusz, 2018)[23]. Si la descripción de esta pieza nos remite a los sensational melodrama films, poco de esa tradición se mantuvo en las imágenes remanentes de Os óculos do vovô.

Hay, por lo tanto, en la pequeña película de 1913 la convivencia de diferentes formas de articulación del tiempo y del montaje: una más cercana al cine que se hacía en la época, y otra, como traté de señalar, que contradictoriamente vacía el tiempo de la acción, dado que el interés, al parecer, es mostrar el desplazamiento de los personajes por los espacios, más que la persecución, aspecto que favorece la presentación de los indicios de riqueza y modernidad tan caros a las élites de su época.

¿La similitud de ese arreglo temporal daría fe de un modo singular de organización de las imágenes en ese contexto más amplio de transición hacia lo que se convirtió en el cine narrativo clásico?, ¿Dos años antes de The Birth of a Nation, de Griffith, dos películas, una de ficción, otra documental, realizadas en regiones distantes en Brasil y culturalmente diversas, sin que un director supiera de la existencia del otro, señalarían la existencia de una tendencia, de un modo específico de lenguaje que se perdió en la estandarización subsiguiente?

Solamente el descubrimiento de otras películas y su análisis nos auxiliarían en la respuesta a esas cuestiones, que demandan del investigador el conocimiento no solo de los archivos y sus documentos, sino de las formas estéticas del cine y de su historia.

Referencias

Almeida, Guilherme Pinto de. «Notas introductorias a la iconografía del Almanaque del Bicentenario de Pelotas (vol. 1)». En: Rubira, Luís (org.). Almanaque do Bicentenário de Pelotas. vol. 1. Santa Maria, RS: PRÓ-CULTURA RS, Gráfica e Editora Pallotti, 2012, pp. 301-334.

Bernardet, Jean-Claude. Historiografia clássica do cinema brasileiro. Metodologia e pedagogia. São Paulo: Annablume, 1995.

Borges, Luís. Revista do 1º Centenário de Pelotas: uma visão retrospectiva e prospectiva. En: Rubira, Luís (org.). Almanaque do Bicentenário de Pelotas. v. 1. Santa Maria, RS: PRÓ-CULTURA RS, Gráfica e Editora Pallotti, 2012, pp. 69-112.

Costa, Flávia Cesarino. O primeiro cinema. São Paulo, Scritta, 1995.

Cuarterolo, Andrea. «O cinema histórico argentino durante o período silencioso: dois modelos estéticos e ideológicos em disputa». En: Aguiar, Carolina e outros. Cinema e História: circularidades, arquivos e experiência estética. Porto Alegre, Editora Sulina, 2017, pp. 119-159.

Galvão, Maria Rita. Crônica do cinema paulistano. São Paulo: Ática, 1975.

Galvão, Maria Rita. «Jogo de Armar: Anotações de catalogador». Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica. vol. 4,nro. 4, pp. 167-187, dic. 2018(a). http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/189

Galvão, Maria Rita. «Jogo de armar. Decupagem comentada de Os óculos do vovô (Francisco Santos, 1913)». Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica. vol. 4, nro. 4, pp. 188-217, dic. 2018(b). http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/191

Galvão, Maria Rita. «Os óculos do vovô (Francisco Santos, 1913). Descrição plano-a-plano». Vivomatografías. Revista de estudios sobre precine y cine silente en Latinoamérica. vol. 4,nro. 4, pp. 218-223, dic. 2018(c). http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/193

Gomes, Paulo Emilio Salles. A expressão social dos filmes documentais no cinema mudo brasileiro (1898-1930). En: Calil, Carlos Augusto e Machado, Maria Teresa (orgs.). Paulo Emilio: um intelectual na linha de frente. São Paulo, Río de Janeiro: Brasiliense, Embrafilme, 1986, pp. 323-330.

Gomes, Paulo Emilio Salles. «Cinema: trajetória no subdesenvolvimento». En: Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo, Paz e Terra, Embrafilme, 1980 [1973], pp. 67-87.

Gomes, Paulo Emilio Salles. «Pequeno Cinema Antigo». En: Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo, Paz e Terra, Embrafilme, 1980 [1969], pp. 11-24.

Morettin, Eduardo. «Dimensões históricas do documentário brasileiro no período silencioso». In: Morettin, Eduardo; Napolitano, Marcos; Kornis, Mônica (org.). História e Documentário. Río de Janeiro, Editora FGV, 2012, pp. 11-43.

Morettin, Eduardo. «Maria Rita Galvão, historiadora». Vivomatografias. Revista de estudos sobre precine y cine silente en Latinoamérica. vol. 4, nro. 4, pp. 155-166, dic., 2018. http://www.vivomatografias.com/index.php/vmfs/article/view/187

Morettin, Eduardo; XAVIER, Ismail. «La critique cinématographique au Brésil et la question du sous-développement économique: du cinéma muet aux années 1970». 1895. Revue d’histoire du cinéma. París, nro. 77, pp. 9-31, 2015.

Póvoas, Glênio. «Confusões, entraves, desafios na história da Fábrica Guarany». En: Gutfreind, Cristiane Freitas; Gerbase, Carlos (orgs.). Cinema gaúcho: diversidades e inovações. Porto Alegre: Sulina, 2009, pp. 17-38.

Rubira, Luís. «Apresentação Almanaque do Bicentenário de Pelotas (vol. 1)». En: Rubira, Luís (org.). Almanaque do Bicentenário de Pelotas. vol. 1. Santa Maria, RS: PRÓ-CULTURA RS, Gráfica e Editora Pallotti, 2012, pp. 33-68.

Rubira, Luís (org.). Almanaque do Bicentenário de Pelotas. v. 2. Santa Maria/RS: PRÓ-CULTURA-RS Gráfica e Editora Pallotti, 2014.

Santos, Klécio. «O reino das sombras palcos, salões e o cinema em Pelotas (1896-1970)». En: Rubira, Luís (org.). Almanaque do Bicentenário de Pelotas. v. 2. Santa Maria, RS: PRÓ-CULTURA-RS, Gráfica y Editora Pallotti, 2014, pp. 189-224.

Santos, Yolanda Lhullier dos; Caldas, Pedro Henrique. Francisco Santos. Pioneiro no cinema do Brasil. Pelotas, RS: Edições Semeador, 1995.

Souza, Carlos Roberto. «Estratégias de sobrevivência». En: PAIVA, Samuel e Schvarzman, Sheila (orgs). Viagem ao cinema silencioso do Brasil. Río de Janeiro: Beco do Azougue, 2011, pp. 14-28.

Souza, Carlos Roberto. «Riso amargo». Recine, vol. 9, nro. 9, pp. 14-19, diciembre, 2012.

Trusz, Alice. A produção cinematográfica no Rio Grande do Sul (1896-1915). En: Ramos, Fernão e Schvarzman, Sheila (orgs.). Nova história do cinema brasileiro. vol. 1. São Paulo, Edições Sesc São Paulo, 2018, pp. 52-89.

[1] Este artículo se origina de la conferencia de apertura «Género y montaje en Los lentes del abuelo (Francisco Santos, 1913): anotaciones de un historiador», que impartí en el III Coloquio de Estudios de Cine y Audiovisual Latinoamericano de Montevideo, promovido por el Grupo de Estudios Audiovisuales (GESTA), en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), el 13 de septiembre de 2018, en Montevideo, Uruguay. Fue publicado originalmente en portugués con el título «Género e montagem em ‘Os óculos do vovô’ (Francisco Santos, 1913): anotaciones de un historiador», por la Revista Museología & Interdisciplinaridad, vol. 8, nro. 15, pp. 15-29, 2019.

[2] La película está disponible en http://www.bcc.org.br/filmes/443183. Integra también la caja de DVDs Resgate do Cinema Silencioso Brasileiro, vol. 4, Vida Cotidiana, edición de la Cinemateca Brasileña y Sociedad de Amigos de la Cinemateca, con apoyo de la Caixa Económica Federal, 2009. De los 27 títulos que componen la caja, Os óculos do vovô es la única ficción.

[3] Disponible en http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/? IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=ID=001395&format=detailed.pft#1

[4] Discurro sobre el texto y el trabajo de Maria Rita (Morettin, 2018) en un dossier que organicé en homenaje a la historiadora, publicado por la revista Vivomatografias (http://www.vivomatografias.com/) a finales de 2018.

[5] Del estudio se originaron tres materiales: «Os óculos do vovô (Francisco Santos, 2013). Descrição plano-a-plano» (Galvão, 2018 c); «Jogo de Armar. Decupagem comentada de Os óculos do vovô (Francisco Santos, 2013)» (Galvão, 2018 b), y un texto analítico sobre ese proceso titulado «Jogo de Armar: anotações de um catalogador» (Galvão, 2018 a), que será comentado a continuación.

[6] Todas las informaciones sobre Os óculos se retiraron del referido estudio de Maria Rita Galvão (2018 a) y Alice Trusz (2018). Para una biografía del director y de sus actividades, ver Santos; Caldas, 1995 y Póvoas, 2009, pp. 17-38. Glênio Póvoas (2009) ubica la exhibición de la película en abril y mayo de 1913 en la ciudad de Santa Maria (RS).

[7] El facsímil de esta revista se encuentra en Rubira, 2012.

[8] Me gustaría registrar mi agradecimiento a Alice Trusz, que proporcionó innumerables materiales y referencias sobre Francisco Santos y Pelotas.

[9] Nada más distante de la realidad económica del cine brasileño, sin recursos, sin apoyo del Estado y sin presencia en el circuito exhibidor, que la denominación «fábrica», pues el sector vivía de iniciativas aisladas, y no era reconocido por las élites como actividad cultural relevante (Galvão, 1975).

[10] Las imágenes de Os óculos do vovô utilizadas en este artículo fueron tomadas del Banco de Contenidos Culturales (disponible en http://www.bcc.org.br/filmes/443183, acceso el 16/02/22).

[11] Plano de la Ciudad de Pelotas, 1922. Publicada en el «Álbum de Pelotas en el Centenario de la Independencia (1822-1922)», de Clodomiro C. Carriconde. Retirada de Rubira, 2014, p. 10.

[12] Calle Marechal Deodoro, esquina General Telles, imagen tomada de Rubira, 2012, p. 281. Las informaciones sobre la iconografía de la ciudad se encuentran en Almeida, 2012, p. 301 – 334.

[13] El cine, de acuerdo con el relato de Luís Rubira (2014), no participa en la época de ese concierto burgués.

[14] Para quien reflexiona sobre la historia del cine mudo brasileño, una constatación pesarosa: en este período, menos del diez por ciento de las películas producidas sobrevivió (Souza, 2011, p. 17).

[15] Sobre esas cuestiones véase Costa, 1995.

[16] Maria Rita Galvão cita (2018 a, p. 175-176) fragmentos de dos textos de Paulo Emilio: «Pequeno cinema antiguo» (1980 [1969]) y «Cinema: trajetória no subdesenvolvimento» (1980 [1973]). Debemos considerar, en su caso, el carácter de intervención del ensayo de 1973, esfuerzo de síntesis que alineaba toda la experiencia del siglo, buscando las conexiones que explican esta oscilación entre floración y declive de la producción de películas en el país, señalando la contribución específica de cada tendencia del cine brasileño y las condiciones dentro de las cuales cumplió su trayectoria, preocupado menos en consagrar talentos que en delinear procesos, teniendo en cuenta el balance histórico. Para un estudio más profundo de estas cuestiones véase Morettin; Xavier (2015).

[17] Esa comparación se realiza de forma más detenida en «Jogo de Armar. Decupagem comentada de Os óculos do vovô (Franscisco Santos, 2013)» (Galvão, 2018b). En este, en el lado derecho de la hoja, tenemos la disposición, en línea vertical, de los fotogramas de la película. En el lado izquierdo, una columna indica la numeración de las imágenes. En paralelo, están pegados en formato rectangular pequeños comentarios mecanografiados, recortados de «Jogo de Armar: anotaciones de catalogador» (2018 a). Hay flechas y observaciones escritas a pluma, indicando la secuencia de los fotogramas, su numeración, etcétera. A partir de la hoja 2 (Galvão, 2018 b, p. 190), se añade una columna más y se asignan dos nombres: «fotos MAM» y «fotos Embra». En este script de trabajo exhaustivo, la historiadora trata de justificar las decisiones que deben tomarse en un eventual proceso de reordenación de la película a fin de llegarse a la versión más cercana a la exhibida en 1913.

[18] Un ejemplo de película pautada por esa estructura sería, de acuerdo con Maria Rita Galvão (2018 a, p. 174), el argentino La Revolución de Mayo (1909), de Mario Gallo, película disponible para consulta en https://www.youtube.com/watch?v=wZRG125ovSc. Andrea Cuarterolo (2017) analiza esta ficción y su inserción en el género de la película histórica.

[19] Es importante resaltar que el recorrido realizado por Maria Rita Galvaão en su estudio comparativo estableció la versión que hoy conocemos.

[20] A pesar de ser similares, los fotogramas 1 y 2 pertenecen a diferentes momentos de la película. En la versión disponible en el Banco de Contenidos Culturales, la primera se encuentra en el inicio de Os óculos do vovô, en 00:34, y la segunda en 4:05.

[21] Para un examen más profundo de esa película y de su contexto véase Morettin, 2012, pp. 11 – 43.

[22] No había propiamente un zorro, sino un caballero hábil que partía delante de todos y era el objeto de la persecución (Morettin, 2012).

[23] El comentario es de 1909 y fue publicado en el periódico A Federación, de Porto Alegre, a propósito de Trem n. 6, pieza escenificada por Santos aquel año.