La obra de arte, cualquiera que sea su manifestación y su naturaleza, no se define en sí misma ni por la ideología ni por la política. Como comentara Bertolt Brecht en su momento, incluso la obra de arte de vocación abiertamente política en su contenido tiene que ser primero arte y después todo lo demás.

No obstante, y como muchos han expresado en diversos foros, la obra de arte no tiene ni política ni ideología, pero su autor sí.

Toda obra humana, incluidas las obras de arte, se piensan y se realizan —ya sea conscientemente o de manera espontánea o no intencionada— desde ideologías y políticas concretas. En última instancia, se podría afirmar que nada queda fuera de la ideología y de la política, excepto la cultura misma en su totalidad, la cual incluye estas últimas dentro de su campo.

Desde sus mismos inicios, el cine ha sido muy utilizado con intenciones ideológicas y políticas más o menos explicitas y de formas más o menos sutiles. En las sociedades modernas, siempre ha contribuido a marcar y delimitar qué es lo correcto y qué no lo es, desde lo moral, lo religioso, lo estético, lo político, lo nacional-patriótico, etcétera, tanto en las obras de ficción como en la no ficción (documentales, noticiarios, propaganda, publicidad).

Ejemplo de lo anterior es toda la filmografía soviética, que tempranamente, además de experimentar con lo fílmico, ejerció su influencia simbólica en los espectadores desde las coordenadas político-estéticas del realismo socialista y junto con la literatura, las artes plásticas y el teatro.

El capitalismo monopolista estadounidense y su naciente tendencia a la dominación imperial pronto encontró en el cine un vehículo de reafirmación y de modelación ideológica y política de la sociedad. Baste recordar filmes como Intolerancia (Intolerance, David Wark Griffith, 1916), o toda la supuesta epopeya gloriosa de la conquista del Oeste refrendada y legitimada en el género wéstern, e incluso filmes que parecen alejados y menos complacientes con el statu quo como El ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941), El padrino (The Godfather, Francis Ford Coppola, 1972) o Blade Runner (Ridley Scott, 1982), por solo mencionar algunos.

El fascismo europeo no fue excepción en la utilización del cine con fines ideológicos, propagandísticos y políticos. De hecho, sentó algunas pautas para la propaganda y el arte políticamente manipulado. Fue el nazismo alemán el que marcó el camino en ese sentido.

Walter Benjamin ofreció una comprensión profunda de la esencia del fascismo. Benjamin explica que el fascismo se vehicula y opera a través de la estetización de la política, a la inversa del comunismo soviético de la época de Iósif Stalin, que lo hacía a través de la politización de la estética. Esto último fue conocido, polémico y hasta resistido en Cuba a partir de su relación con la Unión Soviética desde principios de los años sesenta del pasado siglo.

La estetización de la política funciona fundamentalmente como un instrumento de sugestión y seducción. No apela en primera instancia a la razón, sino a los sentidos y los sentimientos, de ahí lo estético.

El Ministerio de Propaganda nazi, bajo la dirección de Joseph Goebbels, criminal secuaz de Hitler, se apropió de la radio, el cine, la cartelística y el diseño en general, entre otras formas de producción simbólicas, para seducir al pueblo alemán e intoxicarlo con el discurso del espacio vital (Lebensraum) y de «la raza superior», esta última presentada como teoría que supuestamente fundamentaba el destino ineludible de la raza aria de ocupación, control, liderazgo —y hasta exterminio— del mundo como un derecho propio. Todas estas ideas fueron plasmadas tempranamente por Hitler en Mi lucha (Mein Kampf,1925-1926), el libro inspirador y rector del nazismo.

Curiosamente, esa ideología y doctrina de la raza o nación, o pueblo predestinado a civilizar, y por tanto a dominar el planeta, no es exclusivamente fascista, también la encontramos en la doctrina Monroe (James Monroe y John Quincy Adams, 1823) y especialmente en el destino manifiesto estadounidense, postulado por primera vez por el periodista John L. O’Sullivan en la revista Democratic Review de julio-agosto de 1845.

Estas doctrinas se presentan en primer término como una predestinación moral, la nueva ética de una nación emergente, y esto presupone un empaque estético que se apoya en el estilo pseudopoético-religioso de sus textos, tanto escritos como orales (en forma de discursos), acompañados además de ilustraciones —dibujos, grabados, pinturas— llenos de alegorías y metáforas visuales, con la intención de sugestionar y seducir a la opinión pública.

Los nazis en el poder recurrieron a un novel medio de comunicación de entonces: la radio. El volksempfänger (radio del pueblo), el receptor de radio diseñado por Walter Maria Kersting en 1933 por encargo expreso de la alta dirección del Partido Nazi, poseía un diseño simple y geométrico, según los revolucionarios preceptos estéticos de la Bauhaus, institución que paradójicamente el nazismo cerró por «antialemana». Este receptor radial se produjo en serie, con materiales novedosos como la baquelita, y se comercializaba en el mercado nacional a precios asequibles para la mayoría del pueblo. Su diseño y su eficiencia como producto se presentaba como un canto a las ideas nazis de la gran inventiva tecnológica y la fuerza industrial de la nueva Alemania. El volksempfänger podía captar únicamente emisiones oficialistas alemanas, por lo que más que un receptor radial, el aparato era, metafóricamente hablando, un micrófono utilizado por el poder nazi para manipular a las masas.

Otros productos tecnológicos fueron diseñados y creados por el nazismo para inculcar y cimentar la confianza del pueblo en su proyecto, siendo tal vez uno de los más célebres el automóvil Volkswagen Tipo 1 («carro del pueblo», en alemán), creado por la industria Porsche, a solicitud del führer, en 1938. Inspirado en el pequeño Topolino (nombre italiano de Mickey Mouse) que Benito Mussolini había encargado a la FIAT, en un gesto populista y propagandístico dirigido a la familia obrera italiana, Hitler pensó igualmente en regalarle a su fiel pueblo alemán un auto modesto, de precio asequible, icono de la industria nacional.

Hoy se conoce que el ingeniero Ferdinand Porsche, por vía del espionaje industrial, robó ideas del automóvil checo Tatra, en particular del modelo Tatra T97 diseñado por Hans Ledwinka en 1936. El diseño aerodinámico, el motor de cuatro cilindros montado en la parte posterior del auto y el enfriamiento por aire del Tatra T97 son innovaciones técnicas que se trasladaron al Volkswagen. No obstante, Porsche solo pudo presentar un prototipo del escarabajo en 1938, pues en 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la industria automovilística Porsche, como el resto de las industrias alemanas, se sumó al esfuerzo de la guerra. Ningún obrero alemán pudo sentarse al timón del tan anunciado «carro del pueblo» hasta después de terminado el conflicto bélico en 1945.

Por otra parte, el papel del diseño gráfico e industrial en la instrumentación de la estetización de la política se extendió a otros ámbitos y productos. Ello se puede apreciar claramente en el diseño de las armas y equipos militares, los uniformes, la heráldica y la vexilología nazi (es decir, las insignias, medallas, blasones, banderas y estandartes), en el diseño de las tribunas y espacios de actos políticos públicos, en el efecto de la robótica y suprahumana marcialidad de los desfiles militares, en el estilo teatral de los discursos del propio Hitler y su repertorio de gestos, pausas y entonaciones de voz. Todo ello contribuyó grandemente a seducir a buena parte del pueblo alemán, que finalmente abrazó la ideología y el proyecto imperial nazi.

Hay que tener en cuenta también que las nefastas consecuencias para Alemania de la Primera Guerra Mundial alimentaron, por una parte, el espíritu de resentimiento y revancha en el pueblo alemán, y por otra, produjeron el clima propicio para la revitalización de la ideología socialista y comunista en buena parte de Europa, justo al final de la conflagración.

En una apurada recapitulación de hechos relevantes, están el triunfo de la revolución socialista en Rusia y la fundación de la Unión Soviética en 1917; el líder comunista Béla Kun, a la cabeza de las fuerzas de izquierda, llega al poder en Hungría y funda la efímera y malograda República de los Consejos en 1919; en el norte de Italia estallan rebeliones contra los abusos del capital, y las huelgas obreras sacuden las ciudades industriales de Turín, Milán y otras, donde los trabajadores ocupan las fábricas, lo que provoca la reacción violenta de la derecha italiana.

En Alemania también estalló la revolución, primero protagonizada por los marinos e infantes de marina de la Armada Alemana surta en Kiel a finales de 1918, y de nuevo a inicios de enero de 1919 como revuelta obrera espontánea en Berlín y otras ciudades. La revolución en Alemania fue sofocada sangrientamente por la derecha anticomunista y sus grupos paramilitares (Freikorps), que encarcelaron y asesinaron a los líderes más prominentes de la rebelión, entre ellos Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en enero de 1919.

Después de haber sobrevivido a ese escenario de rebeliones de soldados y revoluciones obreras encabezadas por los marxistas, la derecha alemana se sintió amenazada por la mera existencia de la URSS y de la Internacional Socialista, que aun estimulaba con su ejemplo los movimientos de izquierda en el país, por lo que finalmente le dio carte blanche a Hitler y sus seguidores para que defendieran el poder, el orden y los preceptos del capitalismo industrial y financiero del país.

En una memorable escena del filme norteamericano Cabaret (Bob Fosse, 1972), un aristocrático joven alemán le comenta a la cantante y bailarina norteamericana Sally Bowles y a su joven amigo británico que le acompaña que los fascistas son un mal necesario, pero que serían puestos bajo control en cualquier momento que el orden burgués lo estimara conveniente. Ese pasaje es una representación de la creencia de los banqueros, industriales y comerciantes alemanes de que podrían utilizar a los fascistas como un obediente instrumento de su poder, siempre bajo su control. Solo que esto último nunca llegó a suceder ni en Alemania ni en Italia ni en España.

Hitler, como Mussolini, echó mano al pasado histórico de su grupo étnico, considerado como heroico y glorioso —vemos aquí de nuevo la estetización sosteniendo preceptos éticos— y se declaró continuador de la epopeya de antiguos pueblos. Estimuló la difusión de todo lo que oliera a genuino arte alemán y que discursara sobre lo «puramente» nacional, particularmente las óperas de Richard Wagner sobre las antiguas leyendas germanas (Los nibelungos, El oro del Rin, Parsifal, Tannhäuser, etcétera) y la música de Ludwig van Beethoven. A través de estas obras inculcó y exacerbó sentimientos nacionalistas y xenófobos en el pueblo alemán.

Pero la más terrible y temible perla de cultivo del ideario y la política nazi fue la instauración oficial de la idea de la superioridad aria, tanto en la mente como en los corazones del pueblo alemán.

El racismo y el sentimiento de superioridad aria se intentó demostrar y sustentar hasta con la ciencia. La antropología física, la biología y la medicina establecieron las normas cuantificables y mensurables de la superioridad racial germana en un intento por naturalizar el racismo. La superioridad racial era, según el nazismo, un fenómeno natural, no una invención ideológica ni política.

La mera idea de la superioridad racial y nacional, además de ser una declaración de orden moral y político, es también un fenómeno estético, pues trabaja sobre la sensibilidad y los sentimientos de las personas, ya sea para provocar admiración, orgullo y adhesión, como para provocar terror, sentimientos de inferioridad, fatalismo y sumisión en los no arios, los extranjeros y los opositores políticos internos (socialistas, comunistas, demócratas liberales) del nazismo.

Como parte del arsenal político-ideológico del nazismo estuvo el cine.

El cine alemán era hasta 1933 un arte y una industria florecientes, en los que concurrían artistas de diversas manifestaciones y tendencias. En 1919, la industria cinematográfica del país contaba con 245 empresas productoras, estimuladas y apoyadas por el estado (en particular, la República de Weimar) con el fin de preservar, defender y difundir los valores nacionales germanos. En 1917, se fundó la Universum Film AG (UFA), el conglomerado de estudios cinematográficos más grande e influyente de Alemania y de Europa hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy ya son parte de la historia del cine sus antológicos filmes Metrópolis (Fritz Lang, 1927), Nosferatu: Una sinfonía del horror (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (Friedrich Wilhelm Murnau, 1922), El gabinete del doctor Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, Robert Wiene, 1920), El ángel azul (Der Blaue Engel, Josef von Sternberg, 1930) y M. El vampiro de Dusseldorf (M, Fritz Lang, 1931), por solo mencionar algunos.

Por otra parte, en el cine alemán del período comprendido entre 1919 y 1932 se desarrolló un estilo o corriente artística proveniente fundamentalmente de las artes plásticas alemanas, el llamado expresionismo alemán, corriente artística que marcó una época y una manera de hacer cine.

El poder nazi secuestró el cine alemán y lo puso a su disposición como instrumento de la política y la ideología desde mediados de la década del treinta del pasado siglo. Cortometrajes propagandísticos, noticiarios, filmes de ficción y documentales participaron del proceso de estetización de la política fascista.

Poco a poco, muchos realizadores, productores, actores, guionistas, fotógrafos y músicos alemanes, austríacos, suecos, húngaros, polacos, y de ellos, muchos de extracción judía, fueron abandonando el país ante la presión y la amenaza antisemita nazi y emigraron a Inglaterra, pero sobre todo a Estados Unidos, país donde contribuyeron a darle gran impulso a la floreciente industria cinematográfica.

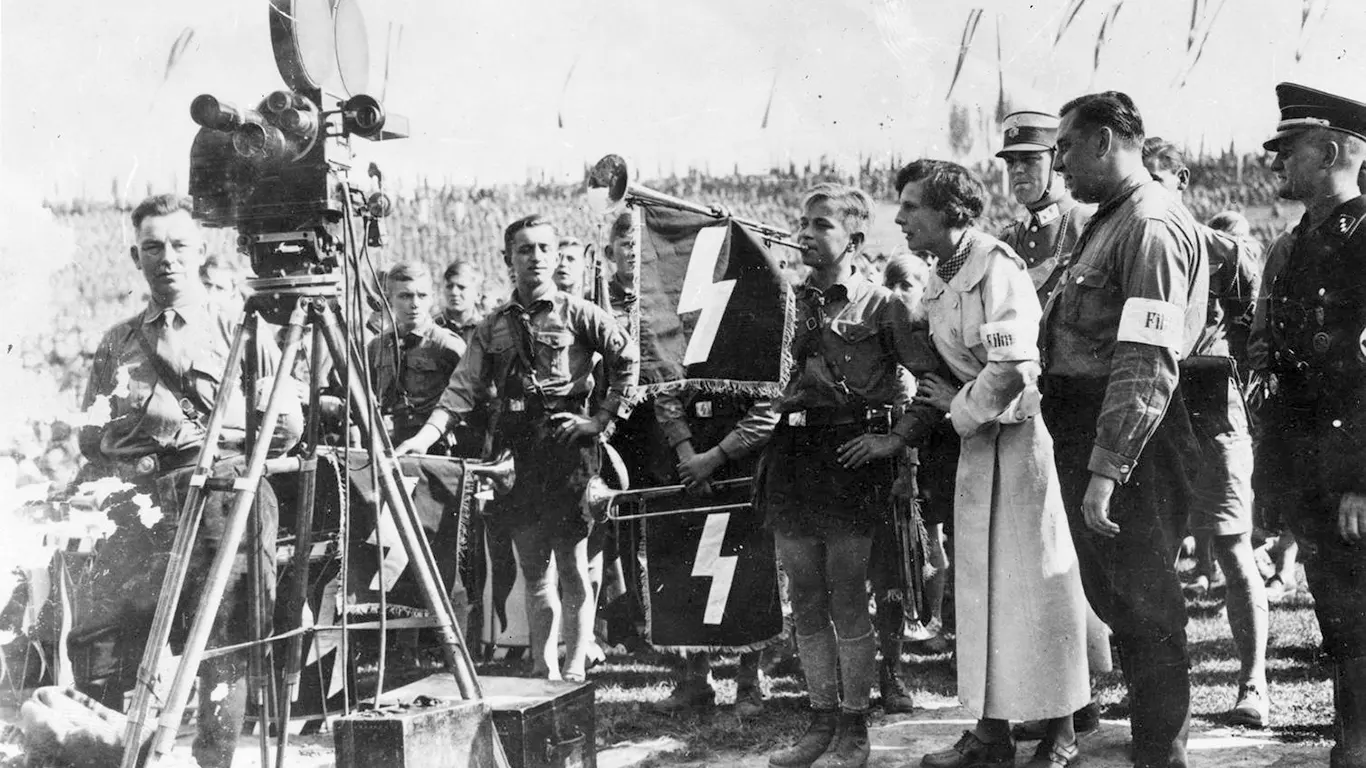

En ese período, una destacada artista del cine, actriz, productora, guionista, fotógrafa y directora, Leni Riefenstahl, realizó dos importantes obras documentales de contenido fascista que han devenido tristes modelos de la manipulación propagandística del nazismo: El triunfo de la voluntad (Triumph des Willens, 1935) y Olimpia (Olympia, 1938), dividido en dos partes: Olimpia 1: El festival de las naciones (Olympia 1. Teil — Fest der Völker) y Olimpia 2: El festival de la belleza (Olympia 2. Teil — Fest der Schönheit).

Ambos documentales atrajeron gran atención y lograron el reconocimiento mundial de Leni Riefenstahl por su factura artística, que no tanto por su contenido político.

En El triunfo de la voluntad, Riefenstahl utilizó más de una treintena de cámaras cinematográficas dispuestas a lo largo de la ruta de la peregrinación del führer a Núremberg, en ocasión de la celebración de un aniversario de la fundación del partido nazi. La cineasta organizó y montó hasta el más mínimo detalle la ruta del führer y todo lo que debía acontecer, tanto durante su recibimiento como en los actos con los acólitos fascistas.

La llegada de Hitler en avión se presenta en el filme como un acontecimiento trascendental, histórico y legendario. El avión emerge del cielo, acompañado por la luz solar cenital, que lo ilumina al atravesar las nubes, cual apoyo divino al nuevo Sigfrido. Desde la nave se ve una toma en picado de la ciudad, sus edificios, sus calles y avenidas y la muchedumbre que espera al líder a lo largo de la vía que va del aeropuerto al hotel donde «el heroico guerrero reposará».

Todo fue meticulosamente planeado. Varias cámaras fueron emplazadas entre la muchedumbre a lo largo del camino, y otras en los techos de los edificios, y aun otras más iban en los vehículos de la comitiva, incluido el auto del maligno. Las cámaras nunca se ven en pantalla. Se evitó romper la ilusión de presencia, del estar ahí, que induce el documental. Los rostros severos y optimistas al mismo tiempo de los jóvenes soldados, marcialmente formados en las aceras y en los bordes de la vía, las muchas imágenes de jóvenes exaltados que saludan a su líder, la joven madre que súbitamente corre hacia el automóvil del führer para presentarle a su bebé de brazos para ser bendecido por él. Hitler va de pie en su Mercedes-Benz descapotable junto con el chofer y algunos seguidores, todos de uniforme. El führer intermitentemente hace su tristemente conocido saludo nazi. La cámara de la Riefenstahl hace tomas en primerísimo plano de la mano enguantada que saluda, del perfil del líder, etcétera.

De nuevo la estetización de la política en acción. Hitler se muestra metonímicamente desde sus atributos y adornos, solo partes de su cuerpo, solo su rostro. Tal fragmentación, que solo el cine podía realizar por aquellos años, induce una suerte de fetichismo místico en los espectadores, lo cual aumenta el halo de divinidad y gloria del retratado.

En Olympia, Leni Riefenstahl no solo ofrece un registro resumido de los momentos más destacados de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, sino que también se esmera en fotografiar y adorar el cuerpo del «ario superior» en las tomas que realizó de los deportistas nazis. Un canto al nuevo hombre y la nueva mujer de la nueva Alemania.

Hitler intentó utilizar los Juegos Olímpicos como plataforma de propaganda. Incluso se realizó una proeza tecnológica muy innovadora y de garantizado impacto para la época. Se trasmitieron 72 horas de televisión en directo de los juegos y desde el estadio olímpico, algo que sucedía por primera vez en la historia. Este alarde tecnológico discursaba oblicuamente como apoyo de la poderosa inventiva y la tecnología de punta del nazismo. Las emisiones televisivas de los juegos fueron vistas por ciento cincuenta mil personas en salas de visionaje, equipadas con telerreceptores e instaladas en los puestos de correo de Potsdam y Berlín.

La nota discordante en aquel espectáculo fascista de Hitler fue la presencia y las victorias (medalla de oro en las carreras de 100 metros, 200 metros, relevo 4 x 100 metros y salto largo) del atleta afroestadounidense Jesse Owens, quien echó por tierra las aspiraciones supremacistas nazis en aquellos Juegos Olímpicos.

Desde muy temprano, los miembros de la Escuela de Fráncfort advirtieron sobre la naturaleza narcotizante, simplificadora, banalizante, falsamente artística y manipuladora de los productos de la naciente industria cultural capitalista en general. Ni la producción discográfica ni el creciente protagonismo de la música pop ni los cómics ni la prensa y las revistas ni la radio y sus géneros ni tampoco el cine constituían auténticos hechos de arte y cultura para los de la Escuela de Fráncfort, quienes a su vez se dolían por la pérdida de las tradicionales y por lo que consideraban auténticas prácticas culturales y artísticas, a la vez que expresaban su preocupación por el extravío del proyecto original de la ilustración a manos de la modernidad capitalista.

Bertolt Brecht, dramaturgo marxista que nunca se sintió muy atraído por la Escuela de Fráncfort, instaba a su amigo Walter Benjamin a que no relegara un rincón, en su labor de activismo ideopolítico, aquellas supuestas «malas nuevas cosas» de la tecnología moderna de la comunicación que sus colegas de Fráncfort repudiaban, léase, la prensa, el cine y la radio, incluido el montaje cinematográfico como forma novedosa de discurso creada por el cine y con resonancias en todos esos nuevos medios.

Ambos, Brecht y Benjamin, utilizaron la prensa y sobre todo la radio in extenso como vía de creación y de activismo político e ideológico, e incluso Brecht teorizó sobre la radio en un texto poco mencionado, titulado Teoría de la radio (1927-1932).

Por otro lado, si bien varios de los postulados de la Escuela de Fráncfort son polémicos y hasta rebatibles, aún sigue siendo válida la consideración general sobre la industria cultural como instrumento de la comercialización, de la política y de la ideología en manos del capital.

En la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI, críticos culturales como Umberto Eco, Michèle y Armand Mattelart, Ariel Dorfman, Adolfo Colombres, Ignacio Ramonet, Fernando Buen Abad, Jesús Martín-Barbero y Luis Britto García, por solo mencionar algunos, han desarrollado importantes estudios críticos sobre la naturaleza y el modus operandi de la moderna industria cultural de los países capitalistas del llamado primer mundo.

Estos trabajos han estado dirigidos básicamente a develar las formas de persuasión y seducción de los productos de la industria cultural y en los cuales se percibe las resonancias de las prácticas fascistas de la primera mitad del siglo pasado.

El cine ha seguido siendo un campo de batalla ideológica entre los dos sistemas dominantes en el planeta: el capitalismo (monopolista, imperialista y ahora financiero) y el socialismo-comunismo (leninista, trotskista, stalinista, soviético, eurocomunista, del tercer mundo, del siglo XXI, libertario, activista sindical, ecologista, anarquista, en fin, la izquierda política del planeta).

El otro gran y novedoso espacio de confrontación de ideas, aparte del cine, aunque no desvinculado totalmente de este, lo constituyen las redes sociales.

Tanto en el cine como en el audiovisual en general —y aquí se incluyen las redes sociales actuales (YouTube, Facebook, WhatsApp, etcétera)—, los principios de la estetización de la política se mantienen prácticamente inalterables. Las imágenes visuales y los sonidos asociados a estas producen y mantienen esa fascinación en el espectador, que ya desde hace siglos han venido utilizándose desde la aparición de la representación pictórica en la historia de la humanidad.

Las imágenes visuales y los sonidos (efectos, música, la voz y el silencio) no solo denotan, sino que connotan, es decir, adquieren un segundo significado determinado por el espacio, el tiempo y los agentes que participan en su emisión y su fruición.

Las connotaciones son significados subjetivos, erigidos sobre la base del significado denotativo o referencial, o primario de los signos en uso. Es justamente en las connotaciones donde, según Roland Barthes, se inscribe lo ideológico (político, artístico, religioso, histórico, etcétera), y de ahí su importancia capital en la cultura toda, que no solo en las artes.

El proceso de codificación y decodificación de los significados connotativos es complejo. No siempre —más bien rara vez— la acción de incluir intencionalmente connotaciones en los signos se corresponde con la decodificación exacta de estas en los mensajes, de acuerdo con las intenciones del emisor, por parte del receptor. A menudo el receptor decodifica connotaciones que nunca estuvieron en la intención del emisor. Incluso hasta en los casos en que un emisor no se proponga connotar, los receptores siempre podrán ver connotaciones.

Martín-Barbero y Umberto Eco, entre otros, le han dedicado celebres textos a este tema. Cierto es que hay connotaciones colectivas, es decir, construidas, impuestas y aceptadas por una convención social, política, cultural de una época y de un lugar determinados. Por ejemplo, los símbolos patrios de cualquier nación.

Algunas connotaciones colectivas tienen una vida efímera o relativamente corta, en tanto dependen de su articulación en un espacio, en un tiempo y con unos agentes específicos. Más aun, las connotaciones colectivas consideradas universales, es decir, esas que operan de forma más o menos igual o similar en cualquier país, en cualquier época y con cualquier agente (persona), son en verdad muy exiguas y efímeras. Es por eso que los procesos de conquista, dominación y explotación de unos pueblos por otros siempre han implicado un proceso de suplantación o implantación de las connotaciones colectivas del dominador sobre las del dominado. La dominación no es solo física, sino simbólica (cultural) también.

Barthes amplió aún más sus concepciones sobre la denotación y la connotación y postuló la existencia de un tercer sentido, que está más allá del lenguaje y de la razón. Se refiere al impacto, a la atracción o el rechazo que ciertos estímulos (visuales, sonoros, olfativos, gustativos, táctiles) devenidos signos ejercen sobre el receptor, y cuyos significados van más allá de la denotación y la connotación. Tan más allá, que el receptor ni siquiera los puede verbalizar.

Este tercer sentido es bastante común en las imágenes visuales y no debe confundirse con la apelación subliminal. Esta última ocurre por debajo del umbral de recepción consciente del receptor, es decir, las personas ni se dan cuenta de que recibieron información. Ese no es el caso ni de la connotación ni del tercer sentido barthesiano.

No obstante, la apelación subliminal también forma parte del arsenal de la estetización de la política, aunque está penada legalmente a nivel internacional, pues opera burlando la conciencia y la voluntad del receptor meta, quien en ese caso no puede ni decidir ni evaluar ni reaccionar conscientemente ante el estímulo subliminal. La apelación subliminal es una forma de máxima y total manipulación, aunque aún no está claramente establecido que induzca patrones de conducta y de pensamiento en todos los casos que reciben mensajes subliminales.

La estrategia de la estetización de la política suele recurrir a los modos y prácticas propios de la recepción del arte —y, por ende, a las operaciones correspondientes de su emisión— para apelar a las sensaciones y a los sentimientos en primera instancia e inducir cambios conductuales y de pensamiento en los receptores de sus mensajes.

La globalización capitalista contemporánea, que reniega del calificativo de fascista, utiliza esas mismas estrategias, tanto para el discurso publicitario como para el político e ideológico.

Incluso Japón, que es un país capitalista desarrollado no occidental, ha venido desplegando una estrategia de inserción en la globalización euroamericana contemporánea, como parte de su política de poder blando (soft power) desde las últimas décadas del siglo pasado hasta el presente.

Japón, muy inteligentemente, ha echado mano a su rica tradición cultural, mucho más antigua y compleja que la cultura estadounidense, y ha logrado calar en el gusto y la atención de millones de jóvenes a través de los mangas, los anime, las artes marciales, el ikebana, la gastronomía, el género chanbara en el cine, el j-pop, la enseñanza de su lengua y su tecnología avanzada, entre otros elementos. De ese modo aspira a lograr que, primero, se olvide su rol militarista e imperialista durante la primera mitad del siglo XX, y segundo, intenta proyectar una imagen amable y atractiva para el resto del planeta, que facilite su inserción y protagonismo en la palestra internacional.

La imposición por vías atractivas, amables, exóticas, espirituales, culturales, es decir, por vía «blanda», de modelos de pensamiento, de estilos de vida, de formas de conducta, ocurre no solo con la producción simbólica (entendida aquí como artística o con elementos de artisticidad) de los medios y de la producción industrial de las sociedades capitalistas desarrolladas, sino también a través de las ciencias, la academia, la educación y hasta de la religión y las lenguas.

Todas las formas de globalización de solo un modelo de cultura suponen una amenaza para muchas otras culturas, como por ejemplo las de los pueblos de América Latina, África y buena parte de Asia.

Las culturas de los llamados pueblos indígenas, por ejemplo, están en serio peligro de extinción, a la vez que las clases y sectores nacionales dominantes de esas áreas geográficas son cada vez más propensas de ser asimiladas a los modelos y patrones de la hegemonía mundial impuesta, como ya se puede ver en el presente.

La globalización no es un proceso fluido, sin obstáculos, sin resistencia. Tiene que enfrentar sus propios traspiés y sus propias insuficiencias. Las barreras y competencias financieras y comerciales globales son quizá las más complejas, en particular las que implican los problemáticos temas de liderazgo dentro del propio conjunto de países capitalistas de occidente. Por otro lado, la globalización capitalista occidental tiene que contender con frentes de resistencia en todo el planeta, incluido el nuevo bloque político-económico que actualmente representan los BRICS.

Por tanto, es necesario en el presente que todos los pueblos, y en particular los pueblos amenazados por la globalización unilateral de occidente, diseñen e implementen estrategias y políticas culturales que aboguen por la participación democrática y libre de todos sus ciudadanos en la vida social, que exponga y revele las formas de manipulación cultural (estética, ética, ideológica, política, económica) y sus amenazas, que combata la censura y la marginación en el arte y la cultura, que eduque para pensar y crear, que promueva el debate libre de las ideas, el intercambio intercultural, que defienda el respeto a las diferencias y cultive la cooperación, la equidad y la justicia social y apueste por la preservación de la naturaleza. No es poco para los tiempos que corren, pero no hay otra opción para llegar a un futuro necesariamente mejor que el presente.