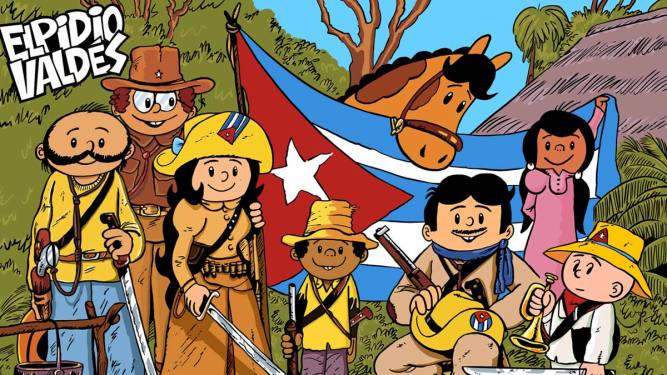

Elpidio Valdés es una de las pocas encarnaciones efectivas —y hasta sublimación— del modelo ideocultural comunicativo propugnado ardientemente en Cuba durante las décadas de los sesenta y setenta (en este segundo decenio, ya de una manera más radical). Se presuponía la estructuración de una mítica, una épica, de un arte en sentido general adherido a los nuevos ideales políticos y sociales de una nación en revolución, en intensa reconfiguración de su corpus preceptivo. En fin, una poética de la revolución, algo nunca muy claro realmente, en función de la exaltación de los procesos populares de construcción de la nueva Cuba, de la promoción de los «nuevos» ideales patrióticos y morales, y, más específicamente en relación con el caso de marras, de la educación en los valores históricos nacionales.

La encarnación audiovisual del mambisito de Padrón, pues, respondió lo más efectivamente posible a estos cometidos, dadas las habilidades narrativas, el sentido del ritmo cinematográfico, el dominio del cine de aventuras, acción y suspenso, y el imprescindible gracejo de su autor. Claro que nunca se llegó a desarrollar un héroe mambí colectivo, pues el anonimato de la masa hubiera dado al traste con la identificación entre las audiencias. Hubo que recurrir, como tantas veces en el mundo, a la individualidad caracterológica del cuasi superhéroe, omnipotente y corajudo, cuya historia personal sirviera de metáfora y símbolo efectivos.

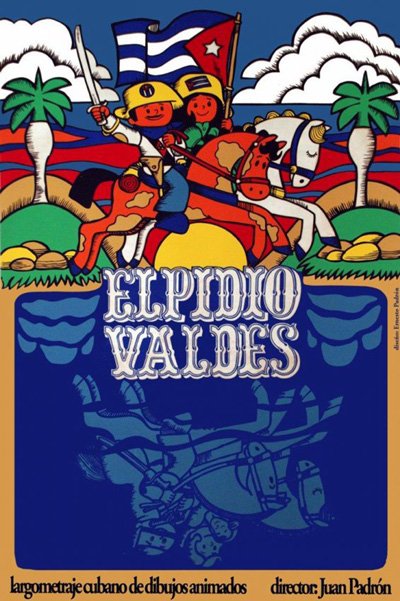

La pregnancia de Valdés entre los públicos cubanos de todas las edades implicó un desarrollo sin parangón (hasta hoy mismo) entre el resto del catálogo animado del ICAIC y el ICRT, llevándolo por un veloz sendero evolutivo, cuya primera gran apoteosis sería el largometraje titulado sencillamente Elpidio Valdés (1979), que en términos del cine de superhéroes resulta su «historia de origen» y en gran medida todo un reboot de la saga, conformada hasta el momento por cortometrajes de autonomía narrativa que se integraban en un relato aleatorio, más concentrado entonces en lo aventurero y humorístico que en la mitología y las lógicas históricas. Aunque los cortos inmediatos Elpidio Valdés fuerza la trocha y Elpidio Valdés contra los rayadillos, ambos de 1978, sirven de preámbulo estético y discursivo al introducir a los públicos en la nueva imagen del mambí: de mayor estatura, ojos de punto, inmerso en una guerra de tintes más realistas, de un carácter mucho menos sardónico que en las historietas y películas fundacionales, deviniendo paladín más esforzado cuyo ceño está la mayor parte del tiempo fruncido y es mucho menos dado a las bromas que a las órdenes y gritos de guerra.

Como toda historia de orígenes, la de marras frisa también la bildungsroman, donde Elpidio, de apenas 18 años —según la cinta, nace en 1877, y aquí nos percatamos de que apenas tiene 21 años cuando estalla la Guerra Hispano-Estadounidense, y para la república de 1902 tendría solo 25—, es bautizado por el fuego y la pérdida de su padre en combate, justo en los umbrales de la guerra de 1895. Halla el amor en la insurrecta doncella María Silvia y se gana sus primeros grados a fuerza de bizarría y decisión en los combates.

No obstante, el humor farsesco de las previas entregas gráficas y fílmicas se mantiene, pero casi completamente desplazado al campo enemigo, pletórico de soldados españoles ridículos, ambiciosos, cobardes y oportunistas como el general Resóplez (ya con su imagen calva definitiva), su sobrino Cetáceo (introducido acá) y el coronel Andaluz. La anónima tropa española es la encargada de los gags y notas al pie. Junto a ellos, los rayadillos contraguerrilleros liderados por el abusón y traidor Mediacara, ya introducido o ensayado sin nombre ni barba en Elpidio Valdés contra los rayadillos. Escogencias dramatúrgicas que siempre subrayaron la parcialidad nacionalista a ultranza del personaje y sus aventuras. Pues el metaobjetivo que siempre ha rondado al mambí es el fomento de un patriotismo antinjerencista y la extrema confianza en la indiscutida superioridad moral, valerosa y guerrera de los cubanos ante cualquier amenaza.

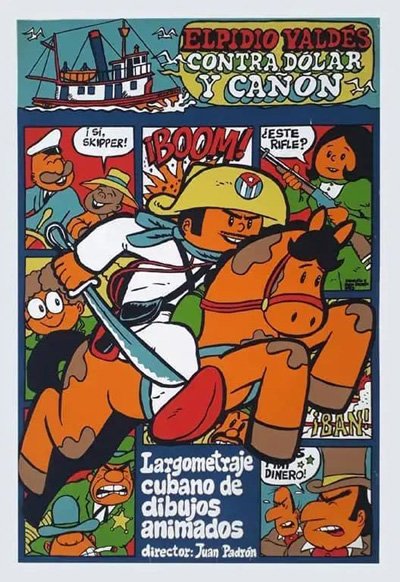

Elpidio Valdés contra dólar y cañón llega en 1983, como consolidación épica de la madurez, y la respectiva variación de escenarios y circunstancias. La trama se desplaza hacia el segundo contexto más importante de las gestas libertarias cubanas: Estados Unidos, cual expansión y complejización o readaptación de una primera aventura de cortometraje que ya había puesto al héroe en suelo continental: Elpidio Valdés contra la policía de Nueva York (1976).

Ahora, desde el cariz mucho más «serio» establecido por la cinta precedente, la acción busca una lógica bastante más realista, amén del accionar del caballo Palmiche, quien recupera su inteligencia expandida de los cortometrajes, aunque ahora mucho más semejante a un perro en el comportamiento y las reacciones. El argumento y el relato se deslindan del belicismo aventurero en pos de los códigos más urbanos del cine de espías y el noir, Macguffin incluido: el dinero y las armas para la independencia. Claras son las apropiaciones del wéstern, en los personajes del sheriff y sus ayudantes, en la Florida como espacio diegético, donde abundaron los clubes revolucionarios.

Se equilibra como nunca el protagonismo compartido de los enemigos, arribando Estados Unidos a un papel preponderante inigualable (hasta el momento) en el desarrollo conflictual. Los poco o nada humorísticos hermanos Chains («cadenas») y su consorcio terminan apropiándose de casi toda la atención y carga dramatúrgica, en detrimento de Resóplez y compañía, menguados a secundarios humorísticos, junto a los dos amorales espías españoles.

Esta circunstancia define los estatus dramáticos de ambas potencias enemigas, simbolizadas y compendiadas en estos personajes, muy relacionados con las circunstancias extradiegéticas de la obra. Como ente eminentemente «histórico», ya trascendido, España es torpe, cobarde y graciosa, pues no menos que simpatía, y hasta empatía, despiertan la fundacional tríada de antagonistas. Estados Unidos es ruin, cruel y repelente, sin oportunidad para una «peligrosa» identificación (por humor o conmiseración) que repercutiría en la contemporaneidad política cubana de 1983, cuando al enemigo «activo» y presente no se le podía conceder «ni un tantico así».

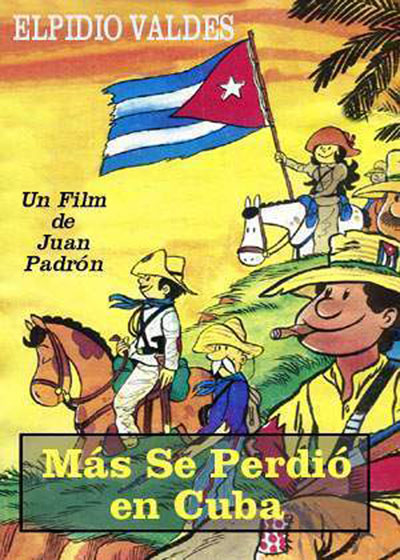

Aunque el maniqueísmo sigue signando los roles de los muy nítidos «buenos» y «malos», la intriga, el suspenso, más la vertiginosa concatenación y evolución de las acciones, coreografiadas como nunca se ha conseguido en ninguna otra obra cubana, ya sea animada, ya de registro fotográfico de la realidad, Elpidio Valdés contra dólar y cañón propone a las audiencias un ameno y efectivo catalizador de adrenalina, a la par del perenne mensaje patriótico, nacionalista y ahora antimperialista, que se reitera y sublima décadas después en la serie coproducida con Telemadrid de España, Más se perdió en Cuba (1995) y su versión fílmica Elpidio Valdés contra Águila y León (1996), cuyo título buscó reiterar de manera más grandilocuente la fórmula previa de 1983.

En esta tercera entrega sucede un segundo y más radical reboot de Elpidio Valdés como personaje y como mitología, aunque no quiebra por completo sus nexos con el universo desarrollado previamente, del cual también puede considerarse una conclusión climática, localizada en la Guerra Hispano-Estadounidense, y en un epílogo, localizado en pleno machadato, en 1933.

Un poco justificado o injustificado bigote recto sustituye al icónico vello encaracolado y luego garrapateado del personaje, fruto quizás entonces de un facilismo gráfico o una más coherente y unívoca señal de la juventud de Elpidio. Pues según los referidos datos biográficos exactos de la primera película, cuenta en 1898 con solo con 21 años. Desaparecen por completo los adorables enemigos habituales Resóplez, Andaluz y Cetáceo. El realismo que define la puesta en escena, más que en los combates y peleas, se reafirma sobre todo en la reducción del muy querido corcel Palmiche a una mera cabalgadura, a un ente accesorio, así como en la representación mucho más antropomorfa de los cuerpos de los personajes.

María Silvia es igualmente desplazada a un rol completamente recesivo, justificado en algo con la maternidad. Y por única vez aparece en un audiovisual el vástago Elpidito, tercero de su nombre, bebé bromista que se ganó el protagonismo de varias historietas publicadas en la revista Zunzún desde finales de los ochenta, pero que acá apenas pronuncia «¡Tuba libre!», como un lejano guiño a sus peripecias y ocurrencias gráficas.

La desaparición de los caricaturescos y antagónicos peninsulares de siempre es fruto de una reivindicación radical del ejercito colonizador español, que gira drásticamente las agujas de la brújula conceptual y discursiva de Elpidio Valdés, del ensalzamiento nacionalista hasta una mayor «justeza» histórica con las tropas españolas, y por extensión con el propio ente colonial. Se establece una suerte de «alianza» simbólica —tanto como puede ser considerada la propia coproducción fílmica entre estudios cubanos y españoles— ante el poder mayor y avasallador de Estados Unidos. Tanto diegética como extradiegéticamente, el colonialismo pasado pierde lustre y maldad ante el imperialismo presente.

Los villanos casi absolutos son los estadounidenses, personificados en el vástago de míster Chains —que alegoriza directamente a zares de la prensa como William Randolph Hearst y sus campañas mediáticas en pro de la contienda de marras— y el propio Teddy Roosevelt, futuro presidente de Estados Unidos. El matiz se les reserva a los batallones de soldados negros, víctimas del constante racismo de los soldados blancos, cobardes y ridículos, a los que se les traspasa la sorna endilgada antes a Resóplez y compañía.

El Macguffinde Elpidio Valdés contra dólar y cañón cede espacio a perspectivas más ucrónicas, en tanto el vellocino de oro de toda la obra es la idea de que la voladura del acorazado Maine fue una autoagresión estadounidense, que funciona casi como un lavado de culpa de los españoles. Los dos espías españoles que aparecen en esta se deslindan por completo de los bufonescos y ambiciosos personajillos siempre tras «la pasta» y no de sus objetivos oficiales.

«Más se perdió en Cuba» es una frase costumbrista española, y el hecho de ser escogida para titular la serie reafirma el tono conciliatorio del hasta entonces renuente Elpidio Valdés, que es alegoría, discurso y personaje nacionalista a ultranza, contra todas las injerencias y colonialismos. La retitulación, que viene con la abreviada versión de largometraje, busca subsanar o apaciguar (no sé si conscientemente) un poco la excesiva indulgencia de una cinta donde se aboga abiertamente por resolver las cosas «en familia», vista esta como los españoles y los cubanos, frente a la tercera potencia interventora.

Sin dudas los cubanos actuales tenemos más sangre hispana (y africana) que taína, pero las cruentas guerras por la independencia de Cuba distan mucho (astronómicamente) de una rencilla entre parientes. Eso no hay ni que verlo, compay.

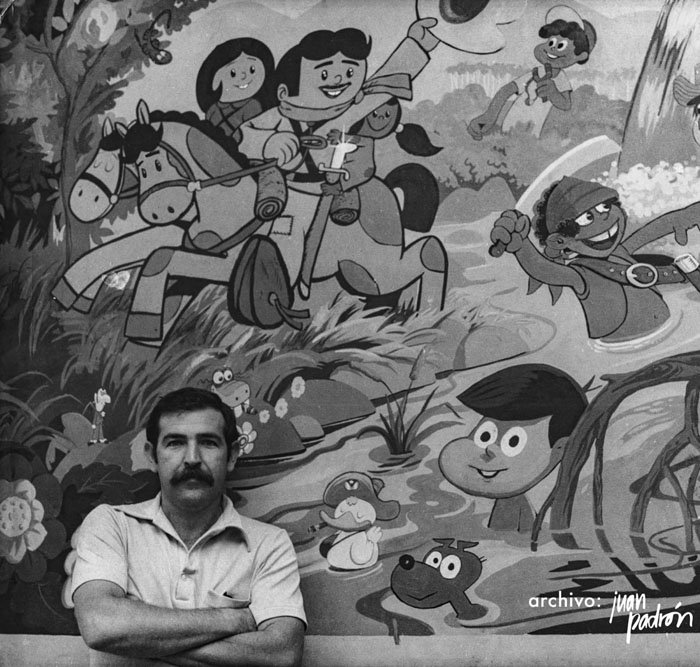

Intervención en el coloquio «Tributo a Juan Padrón, Paco Prats y las seis décadas de la animación en Cuba», realizado el 7 y el 8 de diciembre de 2020, en la sala Saúl Yelín de la Casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, durante la 42 edición del evento habanero.