El intronauta (José Arboleda, 2020) es un grito, un lamento, una advertencia que pocos atenderán, quizás siquiera entenderán. El realizador lanza una alerta triste, trágica, sorda, cuya belleza fílmica trascenderá el mensaje. Su filigrana artesanal encandilará más que la reflexión, y su luz llegará finalmente a unos pocos. Por eso es una obra bella, por la tragedia de su ineluctable fracaso como movilizadora del pensamiento, a la par de su triunfo indiscutible (y gloriosamente pírrico) como reafirmación de un espíritu renuente a abandonar su capacidad de generar mundos, significados, sensaciones; de reconocerse en medio del maremágnum contemporáneo de contenidos —pues incluso la noción de información escora hace mucho tiempo— y en medio del maelstrom de la posverdad.

El personaje del intronauta decide viajar hacia los espacios infinitos de su imaginación como refugio último del coro atronador de voces simultáneas que enloquecían al telépata escultor de Scanners (David Cronenberg, 1981), pero que ahora se han convertido en un placer esquizoide, y más que hipnótico, narcótico, que conduce a una dependencia tajante de los dispositivos electrónicos a través de los cuales se accede a la dimensión paralela de las redes sociales. A la vez, los modos y estrategias de inmersión se tornan más absolutos, y refuerzan tal sujeción con rituales táctiles como el deslizamiento tautológico del dedo sobre las pantallas sensibles, lo cual alcanza proporciones adictivas, como sucedía con el engañoso hipnoglifo extraterrestre del cuento de ciencia ficción de John Anthony.

El ciberespacio erosiona la misma noción de la realidad. Pues ya se tiende a existir más dentro que fuera de este. Internet va marginando al mundo externo de sus territorios, entronándose como la realidad definitiva, axial. Y no sucede esto solo con los contextos meramente externos, sino que son segregadas las realidades íntimas, los predios de la imaginación, desplegándose una suerte de colonización del pensamiento, de integración de la perceptiva a las lógicas planificadas.

El director colombiano (involucrado en el guion y la dirección de arte, de conjunto con la también productora Natalia Polo) del cortometraje animado El intronauta se aleja del análisis de los potenciales creativos, políticos y sociales de este universo interconectado, en perenne vigilia, para urdir una fábula que impugna la arista más amplia y banal de los usos —a la larga, una subutilización— y gratificaciones de las infinitas redes.

El espacio urbano externo, más allá de la mente del protagonista —cuya perspectiva es absoluta, a partir del empleo perenne de la cámara subjetiva—, el mundo digital enmarcado en teléfonos móviles, laptops, tablets y el universo mediático más convencional contenido en los televisores, son construidos cuidadosamente con materiales de desecho. El cartón y el plástico, devenidos grandes soportes y símbolos del insaciable consumismo humano, aquí suplantan la mayor durabilidad del metal y el concreto de las ciudades.

El ámbito de trabajo del protagonista, la calle, los autos y su casa, son puzles de diversas piezas de cartón y papel, con accesorios plásticos como pomos vacíos, que exhiben a la vez una aguda creatividad y capacidad sintética. La laptop, recreada con una caja de pizza abierta y un cartón vacío de huevos como teclado, es no solo una solución ingeniosa y simpática, como inevitablemente resulta a primera vista, sino la revelación de una tesis sobre la naturaleza perecible de este dispositivo y la mayoría de los contenidos a que se accede a través de su pantalla. En la diégesis pensada por Arboleda, todos los contenidos digitales que se deslizan hacia abajo una vez «consumidos», fugazmente divisados, se convierten en bolitas de papel roto, en basura que anega todos los espacios públicos y privados.

Una compañía omnipresente representada con un logotipo en forma de cubo se encarga de recolectar estos desechos y reciclarlos en «nuevas» imágenes, significados, relatos, narrativas y modas, completando un ciclo de circulación infinita, cerrada y viciada. Su sabor cada vez más rancio resulta paradójicamente cada vez más dulce, como fruto cimero de esta alquimia de los sentidos y los símbolos.

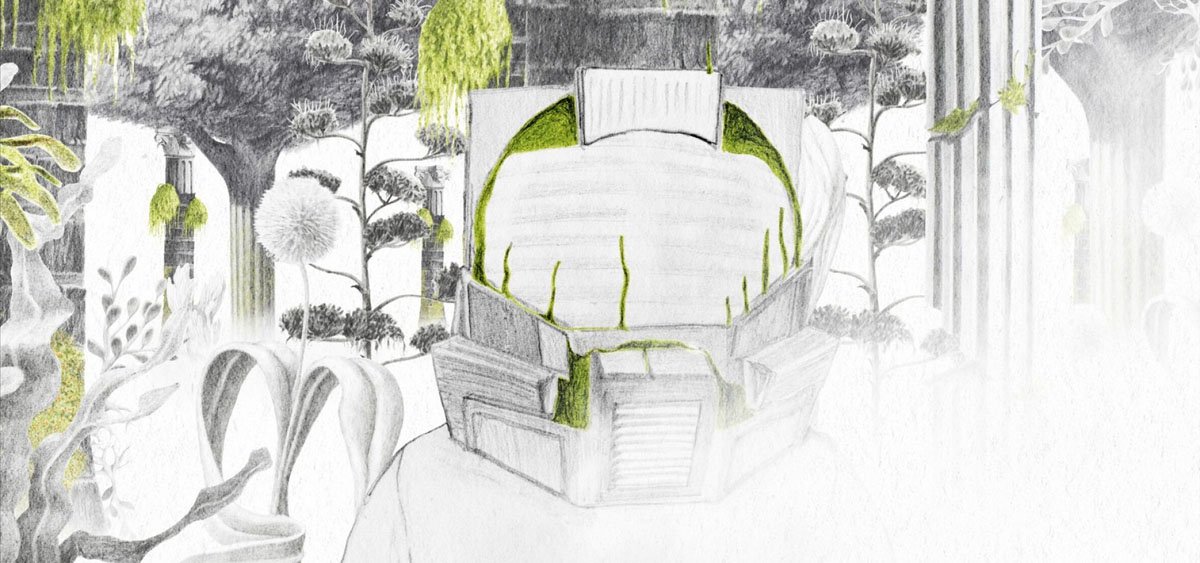

El personaje es un dibujante. Es un creador de mundos que decide refugiarse finalmente en sus paisajes mentales, surrealistas, donde se permite ser auténtico, descubrir y explorar comarcas nuevas en un paraíso de silencios, inmune a todo el clamor de las esferas exteriores y su polifonía, que de tan profusa deviene concierto monocorde.

Al stop motion escogido para estructurar la artificialidad desechable, con su fragmentario devenir, se contrapone entonces el dibujo al grafito, animado de manera casi totalmente fluida. Los espacios mentales y las formas son concebidos con una libertad fractal, paradójica, proteica, que por momentos recuerda las fantasías matemáticas de M. C. Escher. El protagonista flota en sus profundidades psíquicas, pobladas mayormente por entidades vegetales, ausentes también en el contexto externo de cartón y plástico, mutiladas, eliminadas. Negadas quizás no solo por su naturaleza viva, sino por la esencia anárquica de esta, por su resistencia al control, a su programación, planificación y manipulación. La vida como trascendencia nunca domeñada.

El dibujante de Arboleda se va exiliando cada vez más de este mundo automatizado. Decide emigrar hacia sí mismo, convirtiéndose en la única tierra segura para pernoctar y nacionalizarse, percibiéndose como el misterio último a no descubrir ni explicar, sino a adorar por su propia esencia ignota. Su alarido de libertad será poco atendido y mucho menos entendido. Pero ahí yace su belleza definitiva.