La unión de la ideografía en su forma cinematográfica (el cine mudo) y de la escritura fonética (en su forma fonográfica) nos dio el cine sonoro, que es la forma casi perfecta y quizá definitiva de la escritura[1].

Marcel Pagnol

Una escritura en ciernes, podrán aventurar algunos, olvidando que en esa época —en que Pagnol hace su descubrimiento— el cine ya había edificado su perpetua Babilonia al calor de sus dioses: Fritz Lang, Sergei Eisenstein, Friedrich Murnau, Abel Gance, Jean Renoir encabezando el panteón, para gloria de sus innumerables discípulos. Esa unión ideográfica y fonética, señalada por Pagnol, transformó al cinematógrafo en un significante heterogéneo, tal como indicó Barthes al promediar los años sesenta, pues «recurre a dos sentidos diferentes (vista y oído)»[2]. Los realizadores debieron ser conscientes y cautelosos de esa heterogeneidad, como explica Barthes, para evadir la imitación de las convenciones realistas y acceder a un verdadero planteo artístico, sólido y fructuoso. Pensar desde el lenguaje audiovisual implica reconocerlo como escritura. Es justamente con el surgimiento de las vanguardias artísticas, en los primeros decenios del siglo XX, cuando el cinematógrafo empieza a cuestionar los límites de la ilusión del movimiento, del mero registro de lo representado frente a la cámara, la tiranía de la función narrativa, la condición insuficiente del simple acopio de imágenes con valor documental, para reclamar una reflexión tendiente a dar respuesta al fantasma de la especificidad del lenguaje cinematográfico. Eisenstein postuló, en la temprana década del veinte, la relación entre el montaje y los ideogramas. El maestro ruso pronto descubrió que el cinematógrafo estaba maduro para establecer asociaciones de otro orden, atrayendo influencias, aportes, recursos provenientes de diferentes campos proclives a abonar esa nueva forma de escritura. Pensar las particularidades del nuevo lenguaje significó explorar las formas de pensar el mundo, la realidad fenoménica, las visiones circundantes. Probablemente Jean Epstein haya sido, en aquella época, quien aportó una de las definiciones más poéticas, originales y bellas, retomando la presencia de lo fotogénico, también explorada por Louis Delluc, dirá:

«Yo denominaría fotogénico a cualquier aspecto de las cosas, de los seres y de las almas que aumenta su calidad moral a través de la reproducción cinematográfica»[3].

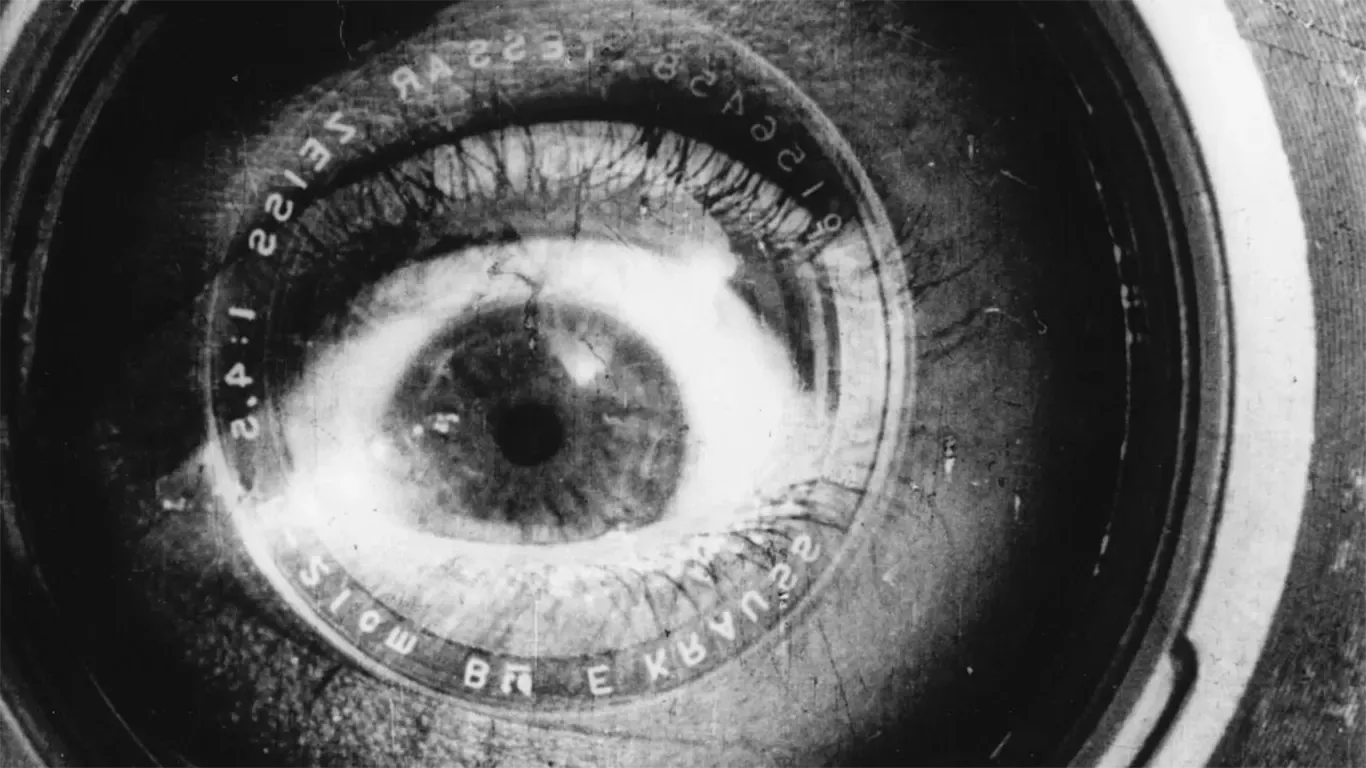

Irrumpe en el concierto de las imágenes un numen inesperado, tan inefable como el aura, que determina, más allá de los caprichos de la técnica, otra dimensión para el cinematógrafo, redimiéndolo de su función fúnebre de embalsamar el tiempo, o de entretener a las masas con los embelesos del talento histriónico de los pioneros del star-system. Procurar ceñir la esencia de lo cinematográfico, su sustancia primordial, a la fotogenia significó, en la segunda década del siglo pasado, colocar el cinematógrafo, tal como lo concebía Robert Bresson, en un nivel diferente de la mera máquina de contar historias, pero también lo ubicaba en un sitio que no se limitaba a considerarlo como un mecanismo restringido a embalsamar la «sucesión lineal de ahoras», tal como entendió primero Heidegger y después Ricoeur, la representación del tiempo. Es a partir de esta emancipación del cinematógrafo del espectáculo, o de la captación de lo inmediato para detener el tiempo en un carrete, que se abre un campo de estudio de las posibilidades del lenguaje cinematográfico, se lo somete a nuevas dimensiones, se considera las particularidades de su apropiación de la realidad, cuyo punto de inflexión se consolidará con la original visión de Astruc, quien en 1948, como enunciáramos oportunamente, en un artículo publicado en L’Écran Français, titulado «Nacimiento de una nueva vanguardia», concibe su teoría de la «cámara-lápiz», y define un nuevo régimen de escritura, cuyo alfabeto será ya no solamente la cámara, léase el artefacto técnico, sino la inscripción de un pensamiento. Un siglo antes, la aparición de la fotografía, como bien observó Philippe Dubois, significó el paso de la fase de prefiguración de la imagen, representada por la pintura, a la inscripción de las figuras en una placa fotosensible. La luz tomó el pincel, posó frente al objetivo, y respondiendo a la manipulación de una máquina en manos de un hábil operador, hizo sus primeros trazos para regocijo de algunos, como Nadar, y para escándalo de otros, como Baudelaire, que acogió con desdén la invención de la fotografía, pese a su decisión de someterse al embalsamamiento prodigado por la cámara. Pensar la cámara como un pincel o como un lápiz implica que más allá de lo que será comunicado es posible acceder a una escritura propiciada por las imágenes; también significa tomar conciencia del cerco que delimita los códigos de lo lingüístico y lo cinematográfico. ¿Es posible ensayar la realidad con una cámara? Los primeros intentos de responder esa pregunta nos acercan al Nanook, de Flaherty, también a Vértov y El hombre de la cámara, al Jean Vigo de A propósito de Niza, al Walter Ruttmann de Berlín, sinfonía de una ciudad, al Eisenstein de ¡Que viva México!, a las búsquedas de Hans Richter, y en nuestro país, a David José Kohon y su curiosa adscripción a esa modalidad de escritura audiovisual dedicada a la exaltación del ritmo arquitectónico de la gran urbe, al pulso íntimo de una ciudad en un filme injustamente olvidado: Buenos Aires (1958). Probablemente hayan sido los artistas alineados en las filas de las vanguardias quienes mejor y más hondamente lograron comprender y practicar esa certeza. Por eso la palabra vanguardia reclama, en este caso, su genealogía cinematográfica para ser considerada en un sentido más amplio.

Ya no se trata de pensar la escritura audiovisual desde la totalidad de una narración, o de una descripción de la realidad, sino como sustancia artística polivalente; de allí la singular importancia que cobra la fotogenia indagada por Epstein. Su enfoque identificó, en la fotogenia, el inefable agente que permite modificar, transformar, todo lo que absorbe el objetivo, trocándolo en huella trascendente de la escritura fílmica. El montaje, luego lo veremos en detalle, participa, organiza el discurso, como creía Bazin, resuelve la ambigüedad del sin sentido que tiene la realidad a priori, pero los trazos de la escritura están diseminados en cada imagen que aloja en su núcleo la inscripción de la luz guiada por la mano que decide, recrea, su configuración. Hablamos, pues, de cine ensayo, de formas que piensan en la pantalla, porque antes fuimos capaces de reconocer que la cámara es un instrumento apto para la celebración de una escritura particular.

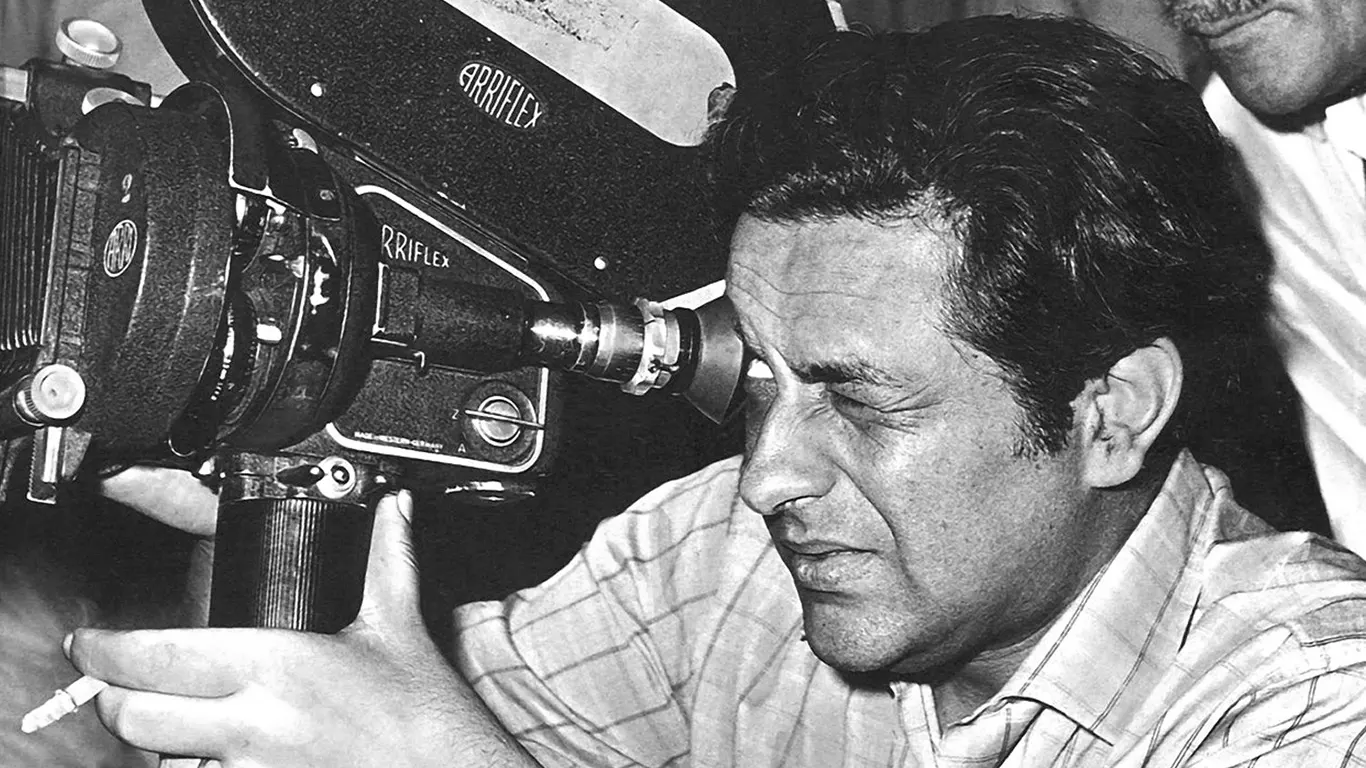

Las palabras son imágenes, las imágenes son palabras, aunque respondan a gramáticas[4] diferentes, mejor dicho, a paradigmas de funcionamiento diferentes. Se ha discutido extensamente la magnitud funcional del guion en el campo de la realización audiovisual. Hasta los cineastas más reacios a considerar su protagonismo han declarado el papel estructural, orgánico, que cumple[5]. Cimiento, eje, o mero programa, guía de acciones, la palabra, el guion, la idea misma son resortes que culminan en la imagen desde que el cine dejó de conformarse con registrar lo que sucede para construir lo que debe suceder. Esto no significa que la palabra y la imagen estén ligadas por una correspondencia obediente o incondicional, significa simplemente que están asociadas, sólida y solidariamente enlazadas en una estructura que las contiene, porque ha sabido resolver, superar, sintetizar las diferencias. Las imágenes audiovisuales, aun cuando no sean el resultado de una escritura previa, son el origen de otras escrituras subsidiarias de orden crítico, teórico o teleológico. ¿Duplicación?, ¡no!, recreación. Describir es reescribir, puesto que la palabra escrita jamás alcanzará a la imagen, al objeto que pretende fijar en la escritura y viceversa. En su nivel más elemental, en la enumeración, en la simple mención inocua, probablemente la descripción se acerque un poco más a esa objetividad no menos imposible para las palabras que para las imágenes, pero la puerta azul que yo nombre jamás se corresponderá con la puerta azul que yo filme. El paisaje de Manuel Puig en Boquitas pintadas no encuentra su equivalente cabal en el filme de Leopoldo Torre Nilsson, porque tal equivalencia es inadmisible, más aún tratándose no ya de dos lenguajes diferentes (la literatura y el cine), sino de dos universos creadores muy personales, de ahí el desencanto de los lectores que no reconocen en el filme lo que leyeron o vieron previamente; lo mismo sucedió con Martín Fierro y Diario de la guerra del cerdo, y hasta el mismo Jorge Luis Borges se quejó del resultado de Días de odio, transposición cinematográfica de su famoso cuento «Emma Zunz». Sin embargo, los filmes mencionados son obras mayores de la cinematografía nacional, y el hombre que los hizo, Leopoldo Torre Nilsson, basó la mejor parte de su lucidez en la concreción de un mundo personal edificado sobre el terreno argumental de hondos valores literarios. Su virtuosismo de lector le permitía captar la sustancia de un filme, agazapada en la prosa de enormes autores. Cuando eso sucedía nacía un filme de Leopoldo Torre Nilsson, no una mera adaptación circunstancial.

Cuando Martin Scorsese rodó La edad de la inocencia (1993), versión cinematográfica de la novela de la escritora Edith Wharton, declaró en varias entrevistas su decisión de mantener, mediante el recurso de la voz en off, los momentos más relevantes, a su criterio, del rico y fastuoso estilo literario de Wharton. Consciente de que las imágenes no sustituyen a las palabras, sino que las complementan, en ningún momento Scorsese se permitió establecer una competencia entre ambos niveles; por el contrario, los integró con equilibrado lirismo. La castración amorosa de los personajes de Wharton acaece en una atmósfera social proclive a la murmuración, al ejercicio del cotilleo de los palcos y los salones lujosos como método de control de un sistema aristocráticamente represivo. Scorsese le concedió al ambiente el rol protagónico necesario, usando las palabras de Wharton como impulsoras de los niveles de representación, de la mise en scène, estimulando el diálogo entre el origen (la novela) y su consecuencia (el filme). Sin embargo, veremos que las palabras no bastaron para favorecer ese diálogo. La lectura que hizo Scorsese de la novela obtuvo su correlato en el guion, es cierto, y posteriormente en su realización, pero la publicación del libro The Age of Innocence, a portrait of the film based on the novel by Edith Wharton[6], donde es posible leer el guion escrito por Martin Scorsese y su colibretista Jay Cocks, revela que más allá de la poderosa capacidad descriptiva de Edith Wharton fue necesario acudir a fotografías del Nueva York de 1880, debieron apelar a la escrupulosa contemplación de otras imágenes: retratos, edificios, calles, mobiliario, ropas, joyas, poses, en fin, recurrieron a un minucioso relevamiento de la documentación visual de la época. Leer esa otra escritura, los testimonios visuales, las evidencias del ojo que encuadra, supone la orientación de las palabras hacia un plano más concreto y específico. Cuando la palabra nombra, estimula la evocación, cuando la imagen nombra, es para dirigir la contemplación. Tal vez por eso, léase la siguiente referencia como corolario, como provisorio the end: Edith Wharton, según admiten sus biógrafos, jamás visitó una sala de cine; esto no le impidió venderle a Hollywood los derechos de algunas de sus novelas. ¿Temor a la decepción?, ¿convicción de la inferioridad del cine?; poco importa, para Wharton, las imágenes indispensables provenían de la literatura, es decir, de las palabras. La apropiación que hacen guionistas y cineastas de obras literarias permite analizar los trazos de esa relación, es decir, servirse de la palabra solo para que la imagen ofrezca una manifestación de las divergencias apelando a un cambio de registro temporal, filosófico, sociológico, estilístico (estético). Las palabras en el guion cinematográfico son imágenes y sonidos. En tal caso, sería justo aplicar el clásico enfoque de Robert Bresson en sus Notas sobre el cinematógrafo: «Imágenes y sonidos como gentes que se conoce de paso y ya no pueden separarse[7].

Acerca de la variable fortuna de esos encuentros y desencuentros se ha escrito mucho. No es el tema del presente trabajo hacer un racconto, o un análisis de esos flechazos que no cesan de actualizarse.

En un pasado no muy lejano, los realizadores se comprometían con su arte hasta dejarse ganar por esa segunda copulación de la imagen y las palabras: la teoría. A ninguno se le hubiera ocurrido pensar que las palabras no son aliadas de la imagen, sorteando, en este punto, la mezquina pretensión de las supremacías. Los textos de estos autores virtuosos están allí en los escaparates luminosos del centro; ellos, los hacedores, parecen mirarnos desde las cubiertas prolijamente diseñadas sofrenando en la sonrisa geométrica, o en la circunspección meditabunda, la amonestación, la susceptible convicción que se agazapa detrás de la palabra autorizada, algunos se ocultan detrás de un visor, un parche, la cámara, y parecen decirnos: «Sería una estupidez buscar la correlación de lo aquí dicho en cada metro de película que hemos rodado». Esa advertencia que prefiero imaginar en el vozarrón irónico, ponzoñoso, de Quinlan[8], es una declaración de incompatibilidad. Estos mismos autores podrían adoptar la duda que corroía las mentes de Hermógenes y Crátilo aplicándole una ligera desviación: ¿cada imagen —deberíamos decir, cada significante audiovisual— responde a una naturaleza que determina su eficacia o es una convención un gesto arbitrario y sustituible? Otra vez la esperanza de la imagen justa a la que interrogó Godard o, peor aún, de un álgebra subyacente, reconfortante y tranquilizadora que permita inferir la correcta aplicación de las reglas. Sócrates, resucitado por Platón, les hubiera respondido: «Las cosas bellas son difíciles de saber»[9].

Si como Roland Barthes señaló en su «Lección Inaugural» pronunciada en el Colegio de Francia el 7 de enero de 1977, las palabras «saber»y «sabor» nacieron del mismo embrión, el sabor que promete el saber de las cosas bellas puede desconcertar a quien pretenda sorberlo de los testimonios que ofrendaron, no pocas veces a desgano, o simplemente para estucar su propio mito, los hacedores de belleza más elogiados. Esto tal vez permita explicar por qué Sergei Eisenstein tituló «Cómo aprendí a dibujar» a uno de los capítulos de sus Memorias inmorales, para aclarar en el renglón siguiente que jamás aprendió a dibujar. Innumerables son las entrevistas, biografías, diarios y memorias donde los artistas declaran su irritación, toda vez que se les pide que expliquen sus obras. ¿Acaso es una proclama general de la intuición irreflexiva? No, ciertamente. Las razones son múltiples, porque obedecen a la matriz de esa dudosa correspondencia entre las imágenes y el verbo que las medita. Traducir la experiencia del proceso creativo de un film es —para su director— asistir a una segunda fase de elaboración, y a la vez consiste en poner a prueba la consistencia de los objetivos planteados. Recordemos, en este punto, el paradigma de Alexandre Astruc referido a la caméra stylo, que establece una clara correlación entre la palabra escrita y la palabra filmada. Filmar, en esos términos, consiste en reescribir con la cámara la idea que se niega a la estática rugosidad del papel y pide dialogar con la materialidad de las formas, para transmutar las apariencias seduciendo la eternidad siempre aferrada a la verdad fotográfica. El montaje, en tanto manifestación semántica, confirmará los resultados de la sintaxis audiovisual.

Extracto del libro El cine-ensayo (La mirada que piensa), Gustavo Provitina, La Marca, Buenos Aires, 2014, pág. 107-115.

[1] J. Aumont, M. Marie. Las teorías de los cineastas. Paidos, Barcelona, 2004, p. 81.

[2] Roland Barthes. «El problema de la significación en el cine» (En: La Torre Eiffel. Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 29.

[3] Homero Alsina Thevenet y Joaquim Romaguera I Ramió. Textos y manifiestos del cine. Disciplinas. Fuentes. Innovaciones. Corregidor, Buenos Aires, 1988, p. 40.

[4] Pese a las abundantes discusiones teóricas que la palabra gramática ha provocado en el ámbito de las reflexiones en torno de lo audiovisual, el uso, la convención, parece convalidar su pertinencia, avalada por docentes, críticos y cineastas. Sucede que la palabra gramática parece sustituir, sintetizar, referir, lo que habitualmente se entiende como «conjunto de reglas», axiomas, normativa, preceptiva oficial.

[5] «El guion es, simplemente, una base, unos cimientos donde me apoyo para construir la arquitectura del filme…», declaró Emir Kusturica, entrevistado por Laurent Tirard (en Laurent Tirard. Lecciones de cine, Paidós, Buenos Aires, 2004. p. 190).

[6] Ver revista Film, número 5, diciembre-enero de 1993.

[7] Robert Bresson. Notas sobre el cinematógrafo, Árdora Ediciones, Madrid, 1997.

[8] Quinlan es el detective encarnado por Orson Welles en una de sus obras maestras Sed de mal (Touch of evil), de 1957.

[9] Platón. Crátilo. Trotta, Madrid, 2002.