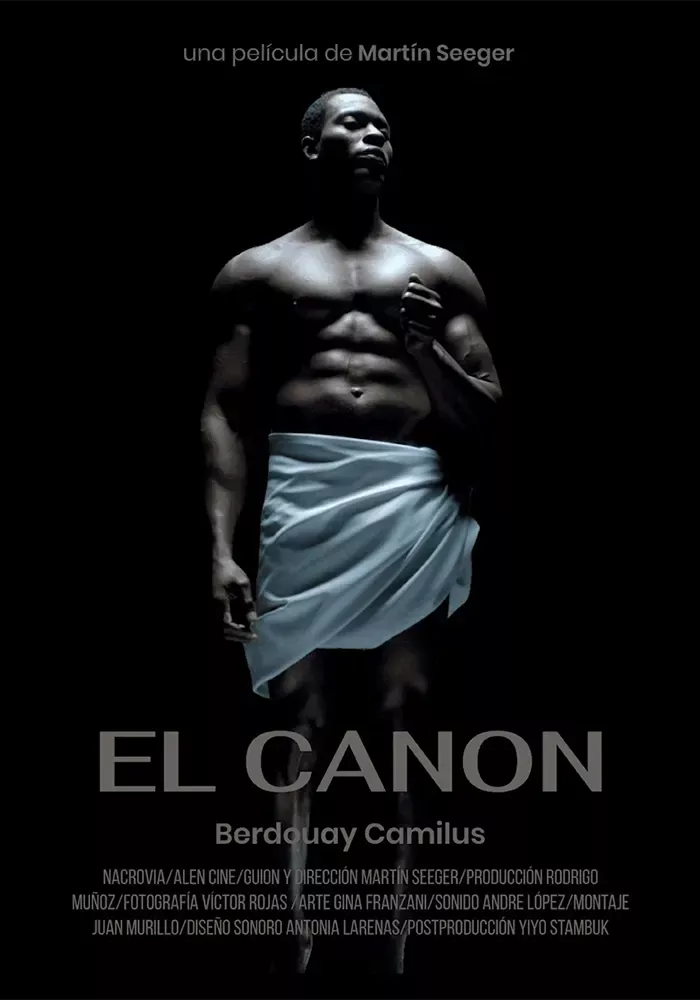

Pareciera que cuando Jean (Camilus Berdouay), en el corto de ficción El canon (Chile, 2024), del chileno Martín Seeger, llega al hospital, su humanidad empieza a cobrar mayor importancia, pues él es más que una fuerza bruta para trabajar en la construcción, un arrendatario tolerado no solo porque cumple con el pago mensual, sino porque su presencia es singular y atractiva. Ironizando sobre la visión eurocentrista e insistentemente occidentalizada, él es el canon buscado en la contemporaneidad por las academias de pintura, pues, a pesar de su aspecto, no deja de poseer el cuerpo ideal personificado, el canon de belleza griego. Orden y equilibrio. «La escritura de Dios», como asegura un profesor de arte.

En la insistencia en una regla o un modelo, que es como reiterar o revalidar un saber estético en la actualidad, pero que en el pasado desempeñaba otras funciones asociadas, por ejemplo, a los cultos religiosos y lo simbólico-epistémico, es que se establece un canon. Todo canon implica cierta repetición. A diferencia del presente, la complacencia estética frente al desnudo o semidesnudo artístico no era lo fundamental en la antigüedad. Lo que no significa que la obra dejara de ser bella o se mirase siempre de la misma manera el cuerpo humano. El (o la) modelo ganaba una suerte de condición heroica no declarada, porque, si bien el artista griego era visto como artesano, buscaba expresarse ya de modo competitivo. Eso que Rafael Argullol logra resumir en dos búsquedas fundamentales: la personalidad propia y la voluntad de originalidad. En rigor, una expresión muy dependiente de la otra. Policleto, apoyándose en las proporciones del cuerpo humano, escribe el Canon (Kanon), y, por vivir del trabajo de sus manos, Plutarco llegó a admitir lo que era un consenso bastante generalizado: «Gozamos con la obra y despreciamos al autor».

Con el corto de ficción El canon, el chileno Martín Seeger, recuerda no el cambio de recepción de la figura del autor-artista; tampoco la revalidación de lo que es la obra de arte. Se trata más bien de cómo la figura del modelo continúa siendo necesaria para la ejecución artística. Pero el ojo tiene que entrenarse para el «justo juicio valorativo». Lo principal es el resultado. Seeger pondrá en entredicho otras afirmaciones: la apreciación estética de la realidad no debe ser confundida con la de una obra de arte. La imagen artística se distancia de la imagen estética de un modelo, objeto o medio.

Sin embargo, la figura de Jean pudiera perder todo su valor si no cumple con las expectativas estéticas de diferentes modalidades de espectadores. Puente para obras y servicios simbólicos (edificio, obra artística, mirada incluso de la arrendadora, etcétera), a Jean de continuo se le está rebajando como ser humano con cautela y cortesía por ser inmigrante haitiano, por ser negro y por mostrar lo que la enseñanza académica de la pintura no suele encontrar en modelos blancos. Su perfecta estructura armónica es carta de triunfo. Para su famosa pintura al óleo La balsa de la Medusa (1819), Théodore Géricault usó a un modelo negro de nombre Joseph para representar a tres de los personajes de la fatídica composición. Acróbata y actor haitiano, fue el pintor romántico quien impulsó a Joseph como modelo artístico. Pese a la discriminación de la época, tuvo éxito en la Escuela de Bellas Artes de París.

En comparación con su coterráneo Joseph, Jean es un cuerpo de dudosa adoración. «Son espectaculares», dice la jefa de obra. «Que no están comiendo pan todo el día…», dice un obrero. Hablan así de Jean como si lo hicieran de una bestia de carga o una máquina. Se supone que Jean es el representante de todos los que se parecen a él o provienen del mismo país. ¿Habrá alguna oportunidad de que se fijen en que es una persona única? Luego, en la casa donde está alquilado, la propietaria, observando con otro vecino (o su esposo) a Jean, dice: «Tuvimos suerte. Ni se nota. Y cumple todos los meses, no como los otros». El colmo es cuando posa y el profesor explica: «¿Qué es lo que estamos observando aquí? (…) Tenemos que observar a Jean como lo que es: un ejemplar perfecto de la forma, una belleza espectacular de orden griego. En otro tono, claro». Se especifica, es verdad. No obstante, impera la exageración ilegítima de la mirada. Es un ejercicio falso de tolerancia. Al pedirle que adopte la postura del Discóbolo de Mirón, una alumna ignorante pregunta: «Disculpe, profe: ¿cómo se llamaba?». Se le responde: «Jean», y ella aclara: «Me refiero a la escultura».

Más oscuro, Jean es canónico. Pero su destino es de estatua errante, de armazón. Es interesante constatar cómo el personaje intenta aplatanarse con plena conciencia de su condición de inmigrante en Chile. Su bondad, que pudiera granjearle el trato normal con los demás, no basta para garantizarle un descanso en el día a día. Ni por su mirada inocente, que acaso se acentúe al posar en la academia, faena más estresante y chocante que su empleo en la obra de construcción, donde quizás no está al tanto de cómo es observado y de lo que dicen de su físico. No hay admiración ni afecto para quien, por su complexión y color, se juzga desde el peritaje estereotipado. La soledad y hasta el anonimato no son nada para Jean, en su ingenuidad. Sabe que está sobreviviendo, que tiene dos trabajos. Pero carece de la picardía mínima para subsistir en suelo extranjero.

Cuando al silencioso Jean —quien entiende español, pero no quiere o aún no puede hablarlo— se le ha intentado despojar adrede de su sensibilidad, Martín Seeger, con mucha sutileza en la narración, expone lo ético y político de cuanto hay detrás de la hipocresía social ante la inmigración y el racismo, además de lo que significa ser un sujeto a las claras anónimo. Mientras logre conservar un cuerpo sano y representar el mejor canon, será bastante tolerado. Su esencia marginal, desde la contemplación de la «hospitalidad», es lo que se intenta disimular. Mas Jean será no solo útil y bello para la obra de arte.