En una entrevista de 1994, recién estrenada Fresa y chocolate, Tomás Gutiérrez Alea confesaba: «La Habana es una ciudad espléndida. Ojalá apareciera en más películas. La Habana es mi ciudad, una ciudad que he aprendido a disfrutar a medida que han ido pasando los años y me duele mucho el proceso de deterioro que está sufriendo en este momento. Emocionalmente tiene para mí un gran significado, y quisiera fotografiarla toda, quisiera conservar cosas, por lo menos hacer una llamada a la conciencia de la gente de lo que se está perdiendo. En la película pretendemos incluso decirlo directamente, no sé si será suficiente y si lograremos transmitir un poco ese esplendor que se está perdiendo y que duele tanto».

Cincuenta y veinticinco años cumplieron, en 2018, Memorias del subdesarrollo y Fresa y chocolate, respectivamente. En 2019 celebramos el aniversario quinientos de la capital de los cubanos. Tantas efemérides, conmemoración y ánimo laudatorio pudieran obnubilar la apreciación de la profunda pesadumbre que provocaban los factores de desequilibrio, caos e incertidumbre que traslucen tanto Memorias… como Fresa… respecto a una ciudad cuyas ruinas provocan tantísimo entusiasmo turístico.

Consideradas monumentos de lúcida afirmación cultural y de rechazo a la autosuficiencia celebrativa y conformista, las dos películas manifiestan abiertamente las opiniones de Gutiérrez Alea, o de su alter ego cinematográfico, sobre el crescendo del desgaste y de las pérdidas. Así, el cineasta y coguionista propone, en la película de 1968, un antihéroe que establece un diálogo cuestionador con el entorno citadino y político, y veinticinco años después, le da continuidad al discurso sobre el diferente, el otro social, aquel cuyos conocimientos e información le permiten cuestionar abiertamente la política cultural establecida y reprocharle su ineficacia para comprender y alentar, holísticamente, el concepto de lo cubano.

En el fluir de su conciencia crítica respecto al subdesarrollo de la Isla, a su pasado republicano y su presente incomprensible, Sergio emprende largos recorridos por la ciudad, cuya fisonomía y esencia parecen profundamente alteradas por el proceso de cambios revolucionarios. En la primera escena, posterior a la despedida de su familia en el aeropuerto, Sergio sale al balcón, se coloca en su telescopio y la cámara se vuelve subjetiva para ofrecernos su visión sobre la azotea de un hotel, mientras el personaje se dice a sí mismo: «Todo sigue igual. Aquí todo sigue igual. Así de pronto parece una escenografía, una ciudad de cartón», le escuchamos pensar mientras la cámara subjetiva recorre, en rápido barrido, el espacio que separa El Vedado de la bahía y sus barcos, el Malecón, y los monumentos a Maceo y a las víctimas de la explosión del Maine, ambos, iconos de la Guerra de Independencia y la República, respectivamente.

«Desde que se quemó El Encanto, La Habana parece una ciudad de provincia. Pensar que antes la llamaban el París del Caribe; al menos así le decían los turistas y las putas».

Cada uno de los espacios capitalinos de alta significación cultural provoca una reflexión del personaje, aislado en su ironía, distanciado de la retórica patriotera y del sectarismo antimperialista: «El Titán de Bronce, Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto?, sin el águila imperial, ¿y la paloma que iba a mandar Picasso? Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París». Pareciera que realizador y coguionista (Edmundo Desnoes) reafirmaran el peso de la historia, en un país joven y ávido por ratificar su independencia, mientras alertan, a través de la ironía crítica del personaje, sobre la necesidad de que la opinión personal, individual, se rebele ante los axiomas incuestionados y las intransigencias jamás tocadas por la duda.

Para concluir la escena, mientras la cámara continúa en la subjetiva del telescopio, y apunta a las industrias del puerto, le escuchamos a Sergio parodiar uno de los adagios que alentaron las revoluciones en los años sesenta: «Esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, como mis padres, como Laura, y no se detendrá hasta llegar a Miami», y así se reafirma la voluntad del cineasta de declarar a su personaje inmerso en un proceso de cambios trascendentales, mientras naturaliza, le confiere visibilidad a todos aquellos discursos utópicos y libertarios.

Para concluir, en un plano de comprensión de su entorno, y de sí mismo, Sergio termina asegurando: «Sin embargo, todo parece hoy tan distinto, ¿he cambiado yo o ha cambiado la ciudad?», de modo que La Habana se establece cual mapa y espejo tanto del malestar del personaje como del cambiante contexto que permite ver la urbe como algo igual, pero distinto.

Los cambios antes aludidos se perciben con mayor amplitud en la escena en que Sergio sale a la calle. Luego de visitar una librería inundada de volúmenes soviéticos y marxistas, donde también abunda la obra de Martí, Sergio compra el libro Moral burguesa y revolución, y luego atraviesa un fantasmagórico parque de Galiano y San Rafael, pasa por detrás de un muñeco de cartón de propaganda a los CDR, y echa de menos el glamur del ancien régime: «Desde que se quemó El Encanto, La Habana parece una ciudad de provincia. Pensar que antes la llamaban el París del Caribe; al menos así le decían los turistas y las putas». Mientras se escuchan estas palabras, suena un significativo danzón de fondo y la mirada de Sergio se detiene en un pensamiento de Martí sobre la necesidad de aceptar la amargura de nuestro vino. Luego aparecen varias fotos de Fidel, y de nuevo Martí, protagonizando las vidrieras vacías, además de reiteradas alusiones en chapuceros carteles escritos a mano sobre la vigilancia «cederista» y a la emulación socialista.

«La Habana más bien parece una Tegucigalpa del Caribe —sentencia Sergio mientras continúa paseando por lo que hoy sería el municipio Centro Habana— no solo porque destruyeron El Encanto y hay pocas cosas buenas en las tiendas, es por la gente también». Luego de que se muestre un extraño altar donde un retrato de Fidel está en la base de una estatua de Cristo, flanqueado por una Santa Bárbara y una muñequita desnuda estilo Barbie (tal vez premonitorio del ecléctico altar de Diego en la posterior Fresa y chocolate), entra una música de inspiración barroca y aparecen, en rápida sucesión, numerosos primeros planos, casi estáticos, de hombres y mujeres cansados, mal vestidos, aburridos, hoscos, tristes, en una escena que se adelanta al espíritu de futuros filmes ambientados precisamente en esta misma encrucijada de Galiano y San Rafael, o en sus inmediaciones1.

Después del collage de primeros planos de gente contrariada, triste, Sergio se pregunta, mientras camina en dirección a la cámara hasta quedar congelado justo delante de esta: «¿Qué sentido tiene la vida para ellos? ¿Y para mí? ¿Qué sentido tiene para mí?». El paisaje de las calles desiertas se difumina al fondo mientras alcanza máxima intensidad la música desconsolada y barroca, y se concluye esta secuencia, muy singular dentro del filme, en tanto se aparta hasta cierto punto de la continuidad narrativa para tratar de crear contactos de sentido entre ciertos fragmentos, pues el protagonista no está ejecutando acciones que hagan avanzar el relato, sino mirando, observando y juzgando las piezas diversas de una realidad compleja y cambiante.

Fresa y chocolate adopta un tono similar, de crítica nostalgia, cuando corrobora el terrible deterioro que padece la ciudad. Aunque se ambienta, aproximadamente, a finales de los años setenta o principios de los ochenta, el filme se apropia del espíritu melancólico del período especial, y del pesimismo inherente a esta época de crisis económico-social, para propulsar un cine cubano que, en los años noventa y a principios del siglo xxi se concentraría en recrear temas como la homosexualidad y la intolerancia, la emigración y sus causas o consecuencias, la marginación y la otredad, la doble moral aparejada con la crisis de valores y, más que todo, una espiritualidad marcada por las pérdidas, la erosión y las ruinas. La transformación de David, su creciente proceso de comprensión de lo cubano más allá de valladares ideológicos y prejuicios, se inicia y concluye en Coppelia, entre sus pasillos interiores y los arbustos que dejan ver al fondo la zona más céntrica de la ciudad.

En la célebre heladería, epicentro de intelectuales, punto de reunión de homosexuales y jóvenes en lucha por mantenerse conectados con el mundo y sus modas, ocurren dos secuencias que abren y cierran el recorrido iniciático de David, el personaje que lleva el punto de vista y que por tanto provoca la identificación del espectador con el diferente. En la primera secuencia, David camina acongojado tras el abandono de su novia, y pasa por delante de una valla que proclama en vivos colores «Somos felices aquí». Más tarde, Diego ocupa un lugar a su lado, en la mesa, ante la perentoria desaprobación del intolerante David. Es en este ambiente apacible y ecuménico de Coppelia donde ocurre la primera tentación intelectual, pues Diego exhibe impúdicamente no solo sus girasoles y su devoción por la fresa, sino también sus libros de Vargas Llosa, Severo Sarduy y Juan Goytisolo.

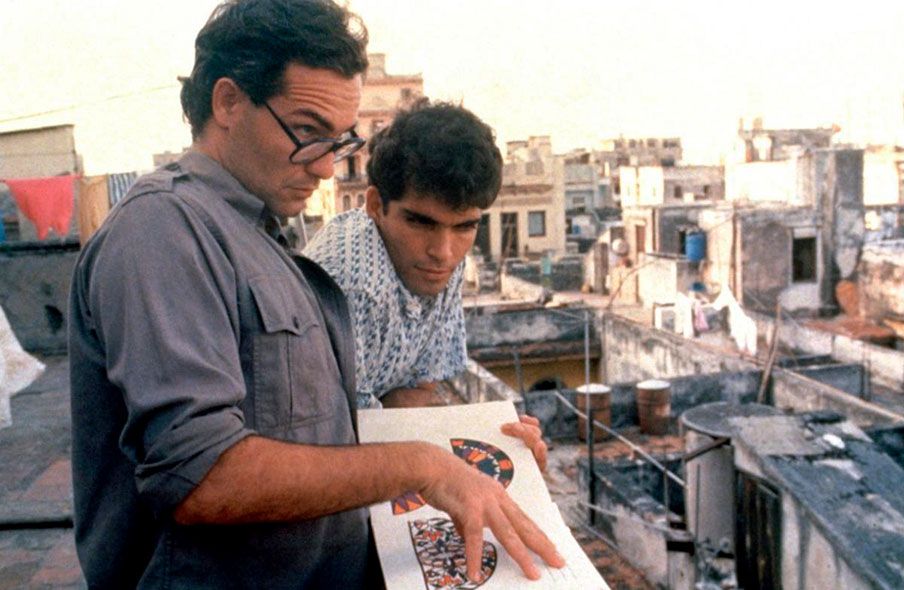

Tal vez la secuencia epítome del crecimiento espiritual e intelectual de David ocurre también en estrecha relación con la ciudad. Luego de que él acepta a Diego como tutor intelectual, ambos observan el paisaje citadino desde un balcón, tal y como lo hacía Sergio treinta años antes con su telescopio. Una subjetiva de cualquiera de los dos, o más bien de los dos juntos, muestra el bosque de tejas y azoteas, mientras Diego asegura: «Vivimos en una de las ciudades más maravillosas del mundo, todavía estás a tiempo de ver algunas cosas antes de que se derrumbe y se la trague la mierda». David le riposta: «Coño, chico, no seas injusto, es que son muchas cosas, una ciudad no se…». Diego lo interrumpe airado: «La están dejando caer, eso no me lo discutas». No obstante, David intenta esbozar las justificaciones: «Somos un país pequeño, con todo en contra…». Diego lo interrumpe: «Sí, pero es como si no les importara, no sufren cuando la ven». Y justo en este momento se dice una línea de diálogo («A algunos nos importa, a ti y a mí nos importa») que puede ser apreciada cual intriga de predestinación respecto a la tesis autoral del filme, consumada en el abrazo final entre ambos personajes en tanto demarca la confluencia entre las dos riberas de la cubanía. Diego defiende la ciudad y los culpa a «ellos», mientras que David apela a la complicidad del «nosotros». Aunque se sitúen en frentes ideológicos adversos, ellos se unen en el amor por una ciudad que simboliza el alma de la nación. El joven militante e ignaro termina aprendiendo a respetar y amar las joyas arquitectónicas de la ciudad2 dentro de un proceso de ilustración que incluye también la apreciación de la música culta y popular en su más amplio espectro, y el gusto por la buena literatura, aunque muchos de sus escritores estuvieran prohibidos u olvidados.

En un filme donde predominan los interiores, hay otra escena sintomática donde la ciudad alcanza un rol protagónico. Hay primero una panorámica del litoral habanero tomada desde la orilla este de la bahía. David y Diego contemplan la ciudad desde la otra orilla y sus siluetas se destacan en la luminosidad de la tarde, y del paisaje ribereño. Ya no discuten, su amistad ha resistido todas las pruebas, aunque Diego deba partir al exilio forzoso. El protagonista mira la urbe y dice: «Es maravillosa. Déjame mirarla bien, esta es mi última vez». Y así, con solo una secuencia y una frase, Fresa y chocolate acertó a codificar la nostalgia por la ciudad que luego se recrearía en decenas de cuentos y novelas, canciones y videos musicales, filmes y obras plásticas. Entre Memorias del subdesarrollo y Fresa y chocolate, Gutiérrez Alea nos entregó la más poderosa trama de imágenes y sonidos que refieren grandeza y pequeñez de toda una ciudad, una época y una nación.

Suite Habana y últimos días de una casa

La filmografía de Fernando Pérez se distingue por la alta semiotización de varios espacios citadinos (escaleras y azoteas, puentes y túneles, trenes y camiones), además del interés por ambientes marcados por la presencia del mar y la lluvia. En Suite Habana (2003) reaparecen las escaleras sombrías de Madagascar (1993), pero esta vez se registra el ascenso de los personajes, o su salida hacia la luz, y tal vez por ello se insiste en las azoteas, visto el caso de que temáticamente el autor se recrea más bien en la búsqueda de soluciones a la crisis, en el empeño de los cubanos por cobrar altura. Por eso, Suite Habana parece a ratos, al menos en algunas secuencias de montaje, un concierto de azoteas, por encima de las cuales descuellan la farola del Morro o la cúpula del Capitolio, en contraste con las imágenes y sonidos al nivel de la calle, más relacionadas con la dura cotidianidad centrohabanera. La perspectiva panorámica, por encima de las azoteas, indica siempre el punto de vista del autor, la generalización por encima de lo contingente, mientras que las escaleras, su ascenso o descenso por parte de los personajes, se relaciona más bien con la sumersión en la cotidianidad o el paso a otro nivel de la existencia, como se percibe en los momentos en que la abuela y Francisquito salen de su casa y llegan a la escuela; en que Raquel abandona la cuartería donde visitó a la cartomántica y vuelve a su realidad; o cuando Jorge Luis asciende la escalerilla del avión que se lo lleva a vivir en el extranjero…

Suite Habana no solo registra la sucesión del día y la noche principalmente sobre las azoteas y escaleras, siempre cercanas al mar, sino que la cámara acompaña los recorridos de quince personajes mientras se detiene a contemplar la interrelación entre lo subjetivo y lo contextual, y el montaje alterna planos y caracterizaciones de los personajes con imágenes de sus respectivos contextos citadinos o culturales. En las primeras escenas del filme aparece la farola del Morro y la estatua de Lennon, un barco que sale por la boca de la bahía, continúa amaneciendo, hay un cambio de guardia ante la estatua, comienza a salir el Sol sobre La Habana, de fondo se escucha una lenta contradanza y la queja de un violín, además del sonido sordo y grave de la sirena del barco, que contribuyen a caracterizar desde la melancolía el amanecer de la ciudad. La luz de la farola aparece presa entre cristales, rodeada por la oscuridad de la madrugada, y el último giro de la luz coincide con el alba, y entonces comienza la presentación de los personajes. Se escuchan grillos y el piar de gorriones, junto a un plano general de la ciudad desde sus azoteas. Así se establece el tono dominante de un documental que además de caracterizar a quince habaneros y su cotidianidad, se sumerge en el interior de la ciudad donde ellos habitan.

Poco después de que comience el día, en Suite Habana hay dos secuencias de montaje que ilustran una imagen plausible de la ciudad a partir del contraste entre lo rudo y lo delicado, el alboroto y la tranquilidad. En uno de los planos que integran la secuencia hay una mujer que llama a Yosvany a gritos desde su enrejado balcón, y detrás de ella se percibe el fondo blanco de las paredes del Capitolio y la imponente, silenciosa estatua del pórtico; un fumigador que inunda de humo un cuarto de solar; un «camello» (ómnibus) de color rosa; el primerísimo plano a la estatua de Lennon; el bullicio de un camión-pala que recoge escombros; los pistones de Suchel, la máquina lavadora de Iván; un martillo neumático que rompe la calle; unas manos que colocan la loza sobre una tumba que se cierra… Y en el filme abundan estos paréntesis en los cuales se demarca el paso del tiempo mientras la ciudad adopta el protagonismo del discurso estético, como en la secuencia en que se ilustra la tarde, y la urbe se caracteriza mediante la llegada de Ernesto al Gran Teatro de La Habana; un primerísimo plano de la Farola, que se ilumina súbitamente mientras es escucha «La tarde», de Sindo Garay; aparece un plano muy general del Malecón; las manos de Amanda rellenan cucuruchos; el atardecer sobre las azoteas, entre las cuales sobresale la torre de una iglesia, se asoma a lo lejos la Farola y se ilumina en rosado el letrero de «revolución» situado en lo más alto de un edificio. Al final, el Malecón se erige en principalísimo icono en el epílogo simbólico, que alegoriza la capacidad de resistencia de los cubanos, y su fuerza para sobrevivir a cualquier catástrofe, a partir de la imagen del mar furioso que arremete inclemente contra el impertérrito muro. La canción «Quiéreme mucho» se escucha en este final a manera de petición de gracia divina en tanto se combina con la imagen de la Virgen, en la torre mayor de la iglesia de Infanta, con la luz del Sol tangente que magnifica esa estatua, y las olas batiendo contra el Malecón.

Marcada por la conexión hipertextual con Fresa y chocolate y con Suite Habana, por la similitud en cuanto a tipología de los personajes, el ambiente y los conflictos, Últimos días en La Habana (2016) puede considerarse una continuación ideotemática de ambos, en tanto vuelve a contemplarse la ciudad en su aspecto más sombrío y ruinoso3. Tal es el aspecto de las escaleras por las que asciende Miguel, el amargado protagonista (casi nunca se le ve bajando) para llegar al cuartucho donde vive con Diego, o para recoger agua con que bañarse. En torno al incomunicado personaje aparecen no solo escaleras, sino también pasillos, balcones, cuarterías y paredes sucias que recuerdan similares espacios en Madagascar, Fresa y chocolate y Suite Habana. Incluso cuando Miguel va a buscar sexo de alquiler (para su amigo), camina por los portales oscuros que sugieren un túnel de marginalidad y decadencia. Sin embargo, la azotea, como en otros filmes de Fernando Pérez, es un espacio más despejado, luminoso y tranquilizador, donde Miguel puede, por ejemplo, conversar con Fefa, la vecina generosa, mientras ella está ocupada tendiendo ropa, y preocupada por el cumpleaños y la salud de Dieguito. Al final del filme, Yusisleidy está sentada en la azotea que heredó de su difunto tío, hablándole a la cámara y contando el destino de los demás personajes. Porque azoteas, túneles y escaleras devienen iconos simbólicos que apuntan a tesis autorales relativas a la capacidad de resistencia y utopía en un país lastimado por la estrechez, la pobreza y el desgaste del sueño utópico.

Últimos días en La Habana enaltece ciertas paradojas como la colisión entre lo sublime y lo vulgar, a través de la convivencia sonora entre el reguetón «Chupa pirulí», de SBS, y el aria «Lascia ch’io pianga », de la ópera Rinaldo, compuesta por Georg Friedrich Händel. Miguel, en pleno luto por la muerte de su amigo, va a una tienda, disfrazada de Navidad e inundada por el reguetón, a comprar chocolates para cumplir con el último deseo de Diego. Sale de la tienda y camina entre la gente con los ojos llenos de lágrimas, pero la banda sonora sigue dominada por el estribillo, mientras el protagonista cabizbajo se cruza con muchos transeúntes de mirada triste, taciturna, similares a los que contemplaba Sergio en la escena aludida en el parque de Galiano y San Rafael, de Memorias del subdesarrollo. Además, las paradojas entre lo sublime y lo vulgar saltan a la vista en escenas anteriores, como la que se ambienta al interior de un automóvil antiguo, de alquiler, pues al «botero» (taxista) le gusta escuchar «Claro de Luna» de Beethoven; y en la paladar donde Miguel friega platos, hay una escena donde él escucha el aria mencionada de Händel. Similar alternancia entre los extremos de lo íntimo-onírico y lo real-contingente ocurre en la escena en que Yusisleidy canta un largo fragmento de «Contigo en la distancia», de César Portillo de la Luz, en el cuarto desvencijado y a oscuras, acostada en el piso, y luego seguimos escuchando su voz nostálgica, mientras el encuadre se llena con la luz y el azul del Malecón, donde está Miguel intentando mantenerse a flote, agarrado al diente de perro, en una de las pozas del arrecife. Los iconos del paisaje cotidiano habanero, con toda su erosión y grosería reflejan las ansiedades, temores y frustraciones de un período de pesimismo y desazón.

Los códigos narrativos traducidos por Fernando Pérez en estilemas autorales evolucionan desde una etapa en la que predominan anécdotas más complejas, montaje intelectual y el sonido o la música con función más simbólica que realista (Madagascar, La vida es silbar, Suite Habana) hasta el período más reciente de su filmografía, en el cual se percibe un retorno al contexto actual y a temáticas autorales como la relación entre el enfermo y su cuidador (La pared de las palabras, Últimos días en La Habana). En ambas etapas los planos secuencia, la composición y la profundidad de campo recrean simbólicamente relaciones ambivalentes entre sus protagonistas y la ciudad, a lo largo del itinerario descrito por los personajes entre el día y la noche, el mar y la costa, o el ascenso imprescindible que nos lleva de la calle a la escalera y, peldaño a peldaño, hasta la azotea.

1- Entre muchos otros, se recuerdan dos obras posteriores de muy similar intención: el documental experimental La Época, El Encanto y Fin de Siglo (1999), de Juan Carlos Cremata, y Suite Habana (2003), de Fernando Pérez. En estos títulos, realizados treinta o treinta y cinco años después, se adopta también un tono observacional propio de las llamadas «sinfonías urbanas» para trazar cuestionamientos de nivel ontológico o espiritual.

2- A renglón seguido de la apasionada discusión de Diego y David, vemos a este último redescubriendo la belleza medio marchita de la ciudad, acompañado por el melancólico piano de José María Vitier. Aparece el patio interior del Palacio de los Capitanes Generales, Diego explicando (inaudible) los vitrales plenos de colorido a lo Amelia Peláez, la destrucción y suciedad de los edificios que circundan la Plaza Vieja, las ruinas y derrumbes en Centro Habana… David trata de apresar con los ojos los últimos vestigios de la belleza en un entorno que, al parecer, nunca había visto realmente.

3- Debe apuntarse que el Diego de Últimos días… es mucho menos culto, glamoroso y elegante que el protagonista de Fresa y chocolate, y el cuarto es más oscuro, pequeño y destartalado, como poniendo en evidencia la involución de las condiciones de vida de muchísimos habaneros.