¿Qué queda una vez que se extingue la memoria? ¿A dónde van los recuerdos olvidados? ¿Existe una memoria de la memoria perdida, como la huella imprecisa de un dinosaurio? ¿Cuánto los seres humanos son solo los recuerdos de otros seres humanos, como el hombre que soñaba a otro hombre en «Las ruinas circulares», de Borges? ¿Cuánto más importante puede terminar siendo el recuerdo, la imagen evocada de algo o alguien, que el propio objeto de remembranza que alguna vez existió en el mundo físico? ¿Cuánto de juego de completamientos, permutaciones, solapamientos, y construcciones tiene el ejercicio de recordar y el no menos (o mucho más) complejo ejercicio de olvidar?

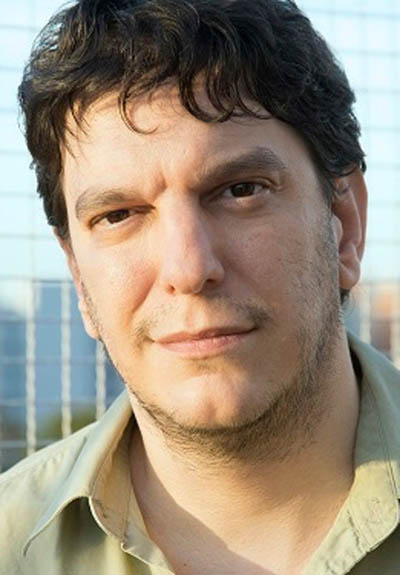

Estos son algunos de los senderos filosóficos, antropológicos, psicológicos y políticos en los que tiende a bifurcarse un jardín tan laberíntico y poliédrico como es la película Adiós a la memoria (2020), con que el realizador argentino Nicolás Prividera fue seleccionado en la edición 42 del Festival de La Habana para competir por el premio Coral en la categoría de largometraje documental. Este ensayo audiovisual aspira quizás a emular las sinuosidades y angosturas del pensamiento, visto como conjugación y colisión de recuerdos y olvidos, del deseo de recordar y el deseo de olvidar, de la memoria y la ilusión de esta.

Prividera toma como núcleo y eje de su discurso el «deterioro cognitivo» de su padre. No es la enfermedad de Alzheimer, como se preocupa por aclarar de inmediato, sino un síndrome ignoto, quizás producido por la vida de negación y olvido que llevara su progenitor desde 1976, cuando su esposa, y madre de Nicolás, fuera secuestrada por fuerzas de la dictadura militar argentina. Y desaparecida para siempre. Como muchos, fue quirúrgicamente olvidada, minuciosamente extirpada de la memoria colectiva historiada, por un acto de represión de la realidad, estrategia básica de estos regímenes que han pululado en América Latina en la última centuria.

«Toda represión busca el olvido de sí misma. Olvidar la violencia del olvido», reflexiona Prividera en off, refiriéndose siempre a sí mismo en una tercera persona que dista mucho de la simple modestia o la epatante pedantería. Él no es «yo», es «el hijo» que se halla inmerso en constante diálogo con «el padre», pero no (solo) desde el presente en que se filma el documental, sino desde un pasado que se ve relativizado como estado inamovible, ineludiblemente preterido.

Los senderos bifurcados que traza Nicolás Prividera en su película no transcurren paralelos ni unidireccionales, sino que se interconectan constantemente, y se remontan hacia todas las esquinas de la vida, desechando cualquier linealidad o pureza anecdótica. El volver como otra forma de ir. El ayer como otra manifestación del mañana. La memoria como un tiempo sin tiempo.

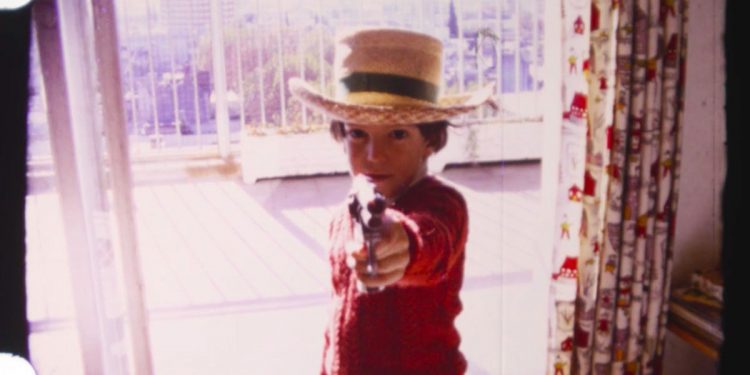

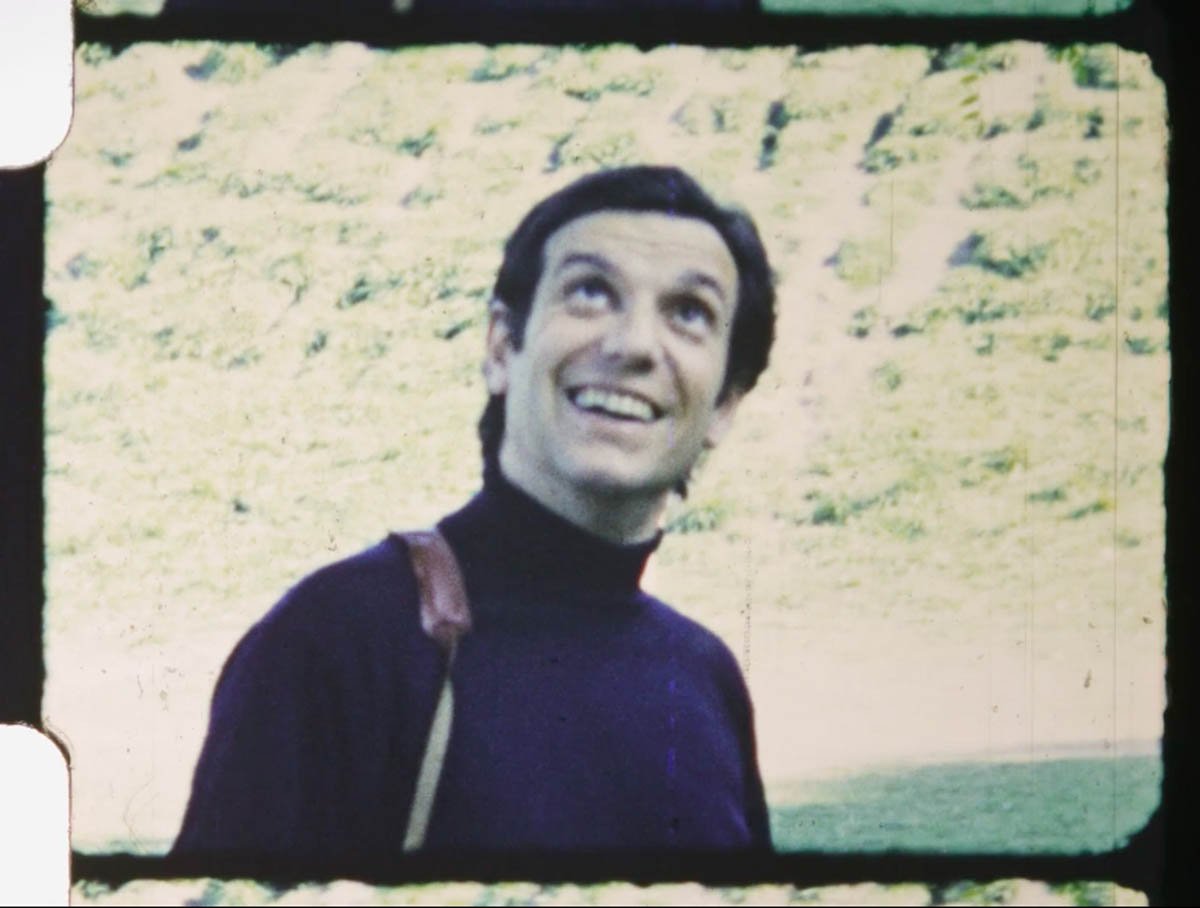

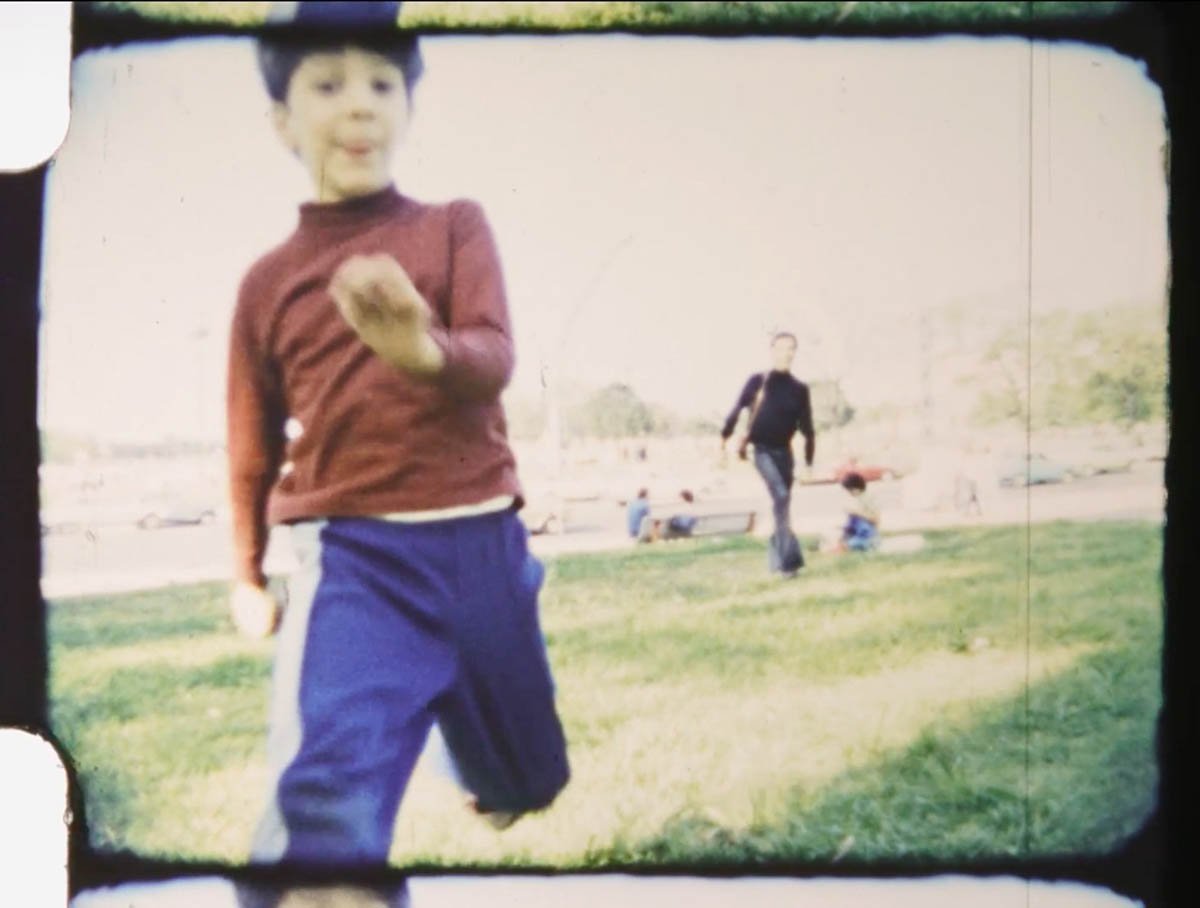

Héctor Prividera, el padre, se revela antes de 1976 como un obseso del registro de imágenes de las rutinas familiares. Con cierta tendencia a una protoconsciencia fílmica que, quizás truncada por la desaparición de su esposa, vino a sublimarse en el cineasta en que se convirtió su hijo.

Pero igualmente, la obra legada por Héctor es importante, pues no hay nada más misterioso que una película familiar, que una toma hecha sin pretensiones creativas, no pensada como relato o segmento significativo de uno. Desnuda de simbologías conscientes, sin aparentes premeditaciones ni filosofías. Es un significante puro. Una figuración abstracta. Un espacio donde las formas vagan libres, vírgenes, listas para asimilar cualquier significado que les quiera conferir quien las mira años, décadas y hasta siglos después.

Hay una libertad casi insoportable en estas películas llenas de desconocidos de vidas desconocidas, de sentimientos ignotos, de destinos enigmáticos. Parecen vivir solo en el tiempo que fueron filmados, desapareciendo una vez que paraba la cámara, reapareciendo cada vez que se empezada a rodar. Pertenecen a la imagen, existen solo en ella, quizás nunca vivieron fuera de estos predios.

La invención de Morel parece finalmente no haber registrado a sus espectros tautológicos, sino haberlos creado de la nada. No son resonancias, sino que la película termina siendo su única realidad posible. En vez de contribuir a anclar lógicas y dinámicas epocales como testimonios concretos, incontrovertibles, estas cintas confunden aún más la idea que se tiene del pasado. Casi que lo niegan, desplazándolo a los territorios de la pura ilusión, de la alucinación, del delirio. El pasado como sueño, más que como vida. El presente en fuga como única realidad. El desplazamiento inasible de la vida hacia alguna parte en el vacío, como certeza definitiva. El movimiento como único estado coherente de la materia.

Nicolás Prividera diluye las fronteras temporales entre los seres del «presente», como él, y los fantasmas del «pasado», trazando un relato fractal donde el origen de los senderos se localiza en el padre que fenece en el olvido. Héctor Prividera es un Aleph borgiano, entronizado en su pureza sin memoria, que es a la vez presencia densa y simultánea de todas las memorias, recuerdos, evocaciones y sueños en un reducido espacio sin dimensiones. El padre resulta tan dual o múltiple como todo en Adiós a la memoria. Es mapa y terra incognita a la vez. El hijo es una multitud, un alma encarnada en cuerpos paralelos que existen a la vez con sus diferentes edades y experiencias. En Nicolás se alberga una multitud de seres, no es un ente homogéneo y lineal.

La despedida sugerida por el título de este ensayo audiovisual parece implicar más bien la ruptura con la concepción pretérita y preterida de la memoria, reivindicando su rol perenne, casi palpable y sobre todo trascendente.