Cien años atrás, el 17 de abril de 1921, nació en Sombor —territorio de Serbia que formó parte de Yugoslavia—, Gyorgy Hajdú Koenisberg, vástago de una familia de origen húngaro que profesaba el judaísmo. Aladar, su padre, para sobrevivir, se desempeñaba como fotógrafo en aquel lugar donde el húngaro era una lengua muy corriente, y existían escuelas y periódicos en ese idioma. Allí, como en Rumanía, la minoría húngara descollaba como la mayor. Un buen día, Aladar abandonó la Europa de entreguerras y emigró con su esposa Margarita y su pequeño hijo en un barco rumbo a Cuba. Esa decisión, tomada en momentos en que aún no habían adquirido proporciones exorbitantes el furibundo odio y las acciones antisemitas, pero ya se advertía una creciente amenaza, les salvó de morir en los campos de exterminio de Stutthof o en Auschwitz, en Polonia. De la numerosa familia que se negó a acompañarlo y optó por permanecer en Sombor, solo sobrevivió una persona. El resto pereció, atrapada por la implacable maquinaria nazi.

Desde los dos años, con el nombre y apellido cubanizados, Jorge Haydú —a quien sus padres le decían Yuri, y siempre habló con ellos en húngaro—, residió en La Habana, ciudad que adoraba, y que llegó a conocer muy bien. La comunidad a la cual pertenecía era bastante poderosa y respetada, y hasta existía en esta una concentración de tiendas y negocios de asquenazíes y sefardíes, en una zona de La Habana Vieja a la que llamaban «el barrio judío», en los alrededores del Arco de Belén, que con prolijos detalles recrea Leonardo Padura en su novela Herejes: la panadería de los alemanes, la ferretería de los polacos, el restaurante Moishe Pipik… Aimée y Alina Hajdú, hijas de Jorge, atesoran recuerdos de su padre, que no tardó en sentirse cubano, y que sentía especial predilección por la música de la isla, que escuchaba por todas partes, en la terraza de un café, en la radio o gracias a un improvisado conjuntico de trovadores en plena calle. En sus recorridos le acompañaban sus amigos, siempre criollos, a diferencia de sus padres, que solo establecían fraternos vínculos con húngaros:

«Aladar y Margarita no eran muy practicantes, Jorge, absolutamente ateo. La familia no practicaba las reglas estrictas del judaísmo, ni las del sabbat, ni las de la comida: comían alegremente el puerco asado del 24 de diciembre, que Margarita aprendió a hacer. Era una reunión familiar sin ninguna connotación religiosa, por supuesto. Ella era la única que iba de vez en cuando a la sinagoga, al menos el día de Yom Kippur, o Día del Perdón. Iba a una sinagoga que había muy cerca de casa, en G y 19, y conocía bien al rabino. También solía poner velas en ciertos momentos a sus familiares desaparecidos. Algo les unía al judaísmo. Están enterrados en el cementerio judío de Guanabacoa»[1].

Desde los catorce años, Jorge trabajaba en el establecimiento, propiedad de su padre, situado en sus inicios en el número 100 de la concurrida calle Obispo y, años después, en Prado, 119. El lugar ostentaba el nombre de Estudio Rembrandt y llegó a ser uno de los más prósperos de la capital, especialmente preferido por las damas de la alta sociedad. El muchacho se ejercitó primero como auxiliar en el cuarto oscuro en procesos de revelado, copias, ampliaciones, y luego en la realización de retratos. A Jorge Haydú lo distinguía que consagraba mayor tiempo a la esmerada disposición de las luces y las posturas dentro del cuadro de las personas que posaban para su cámara, por muy convencionales que fueran los reclamos de sus clientes.

Tampoco faltaron entre las fotos tomadas por Aladar figuras como el poeta y dramaturgo andaluz Federico García Lorca, durante su estancia habanera, el compositor Amadeo Roldán y el boxeador Kid Chocolate. Le enorgullecía fotografiar al dibujante Conrado Massaguer, su amigo personal, el «César de la caricatura», por sus famosas portadas para la revista Social. Un preciado tesoro familiar era una caricatura del pequeño Jorge, como si fuera un angelito desnudo, sujetando la cámara de su padre. Lamentablemente, tanto ese dibujo como los archivos de negativos desaparecieron tras la entrega del estudio por Jorge, entusiasmado con el triunfo revolucionario. Nunca supo el destino de aquellas valiosísimas imágenes.

Haydú confiesa en una entrevista el temprano impacto ejercido sobre él por las películas fotografiadas por el mexicano Gabriel Figueroa para el Indio Fernández. Títulos como María Candelaria, La perla, Enamorada… le suscitaron una tremenda y perdurable impresión. El aliento esteticista en las composiciones, y en especial la iluminación, contribuyó a su preferencia por ese tipo de cine. Años más tarde, tras considerar que el extremo cuidado en la estética provoca el falseamiento de la realidad, modificó radicalmente aquella inclinación. No obstante, nunca se cansó de buscar la belleza en su trabajo, fuera a través de la angulación, de la disposición de las luces, sin llegar a la preponderancia de Figueroa, y de cuanto coadyuvara a la creación de una atmósfera en un filme.

Su creciente interés en el cine lo lleva a vincularse a cualquier amago de producción fílmica. Logra ser contratado para realizar la foto fija (still) en la coproducción mexicano-cubana Embrujo antillano (1947), filmada en locaciones de la isla y producida por el cineasta de origen húngaro Geza P. Polaty. Otra experiencia similar fue en la producción norteamericana La pandilla del soborno (The Big Boodle), dirigida por Richard Wilson y que comenzó a rodarse desde el martes 15 de mayo de 1956. Un avejentado Errol Flynn personificó a un crupier, quien es detenido por la policía con la acusación de falsificar varios millones de pesos, por aceptar, sin saberlo, dinero turbio de una jugadora.

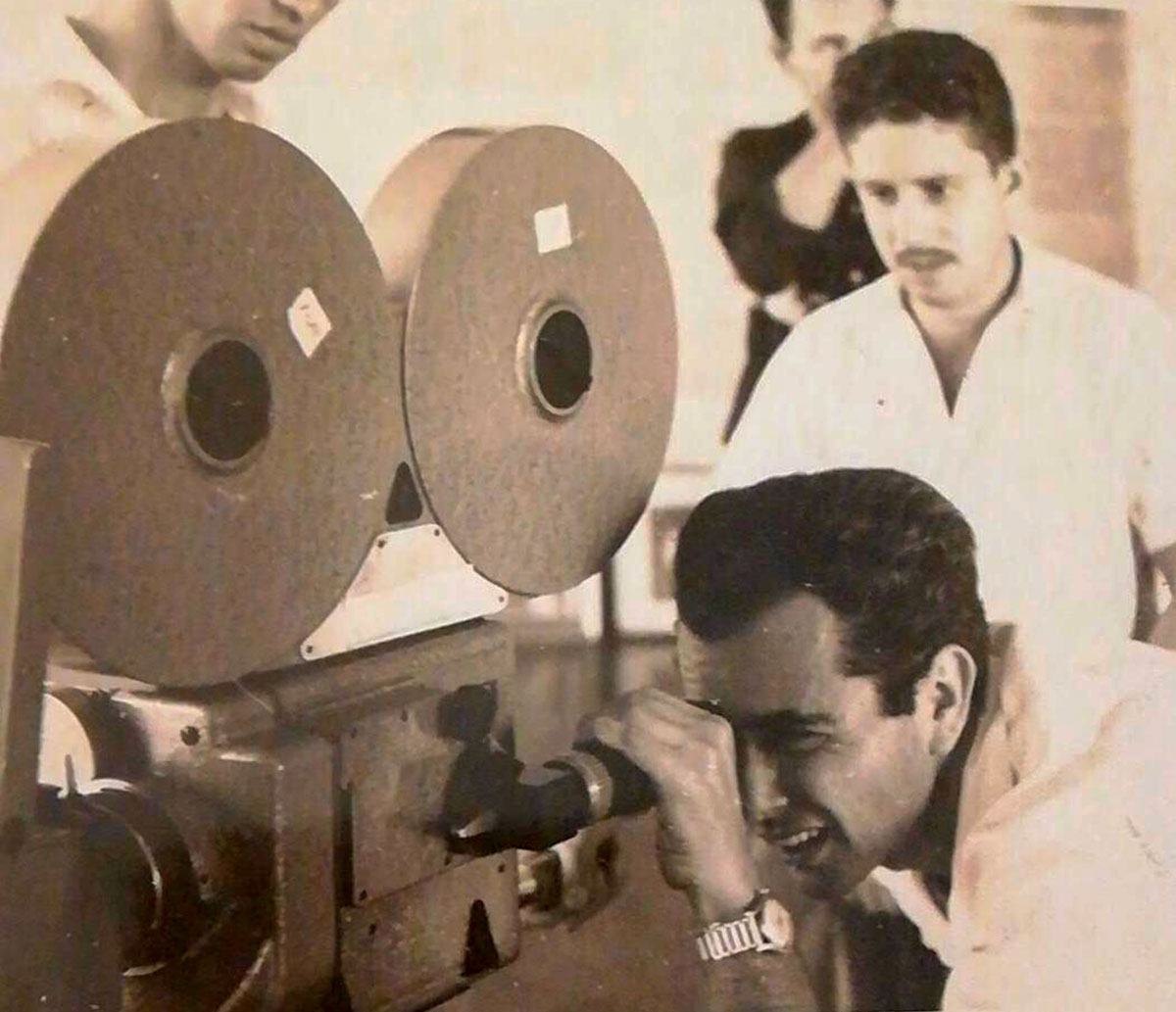

Pero antes, como miembro de la sección de Cine de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, Haydú integra como fotógrafo el equipo de realización del cortometraje El Mégano, rodado a lo largo de 1955 por Julio García Espinosa con la colaboración de Tomás Gutiérrez Alea. Tener una cámara y un automóvil que puso en función de la producción le permitieron incorporarse. En esta experiencia de aprendizaje para todos los participantes, Haydú, entonces solo un aficionado, confesó que pensó aprender con Julio y Titón, los únicos cubanos graduados del Centro Experimental de Cinematografía de Roma, y se dedicó a medir la luz y apretar el obturador del equipo. Su cámara hurga en las extenuantes faenas cotidianas y en las espontáneas expresiones de los rostros de los campesinos mientras elaboran el carbón.

«El filme está construido con gran sentido fílmico y merece atención y aplauso por la buena fotografía de Jorge Haydú […]», escribió el crítico René Jordán en su columna «Estrenos» del diario Excélsior, el sábado 12 de noviembre de 1955. El teniente José de Jesús Castaño, jefe del Buró de Represión de Actividades Comunistas (BRAC), citó a su oficina a Haydú junto a García Espinosa. El oficial les dijo que si tenían ganas de hacer películas por qué en lugar de aquellos miserables carboneros no filmaban las obras bellas hechas por el gobierno de Batista. Los interrogaron bajo la peligrosa acusación de «promover acciones sospechosas de comunismo», y fueron dejados en libertad con la condición de entregar en el plazo de veinticuatro horas el negativo y la copia del cortometraje. Haydú relató que existían dos negativos, uno con todos los efectos sonoros y los diálogos, del cual se realizó una copia, y otro incompleto, que recibió Castaño.

Para el joven fotógrafo era una barbaridad la opinión del productor mexicano Manuel Barbachano Ponce de que El Mégano admitía aún un corte de unos doce minutos, y que si le permitían hacerlo les aseguraba ganar en un festival. En una entrevista, explicó Haydú:

«La película, desde luego, tiene muchos defectos. Porque, además, eso está filmado así de domingo a domingo… También el laboratorio, que no creo que fuera de mucho confiar el de la CMQ. Todo fue espontáneamente, sin ningún preparativo, con muy pocos medios. Quizás si hubiéramos tenido luces y todo lo demás, entonces no sería como es. Por otra parte, yo pienso que precisamente por los defectos es por lo que tiene más valor. […] También la actuación, desde luego, que fue una gran suerte esta gente, pues en el plano final ese hombre, ¡es increíble todo lo que ese hombre dice ahí, en esa mirada! Es una suerte haber encontrado a esa gente»[2].

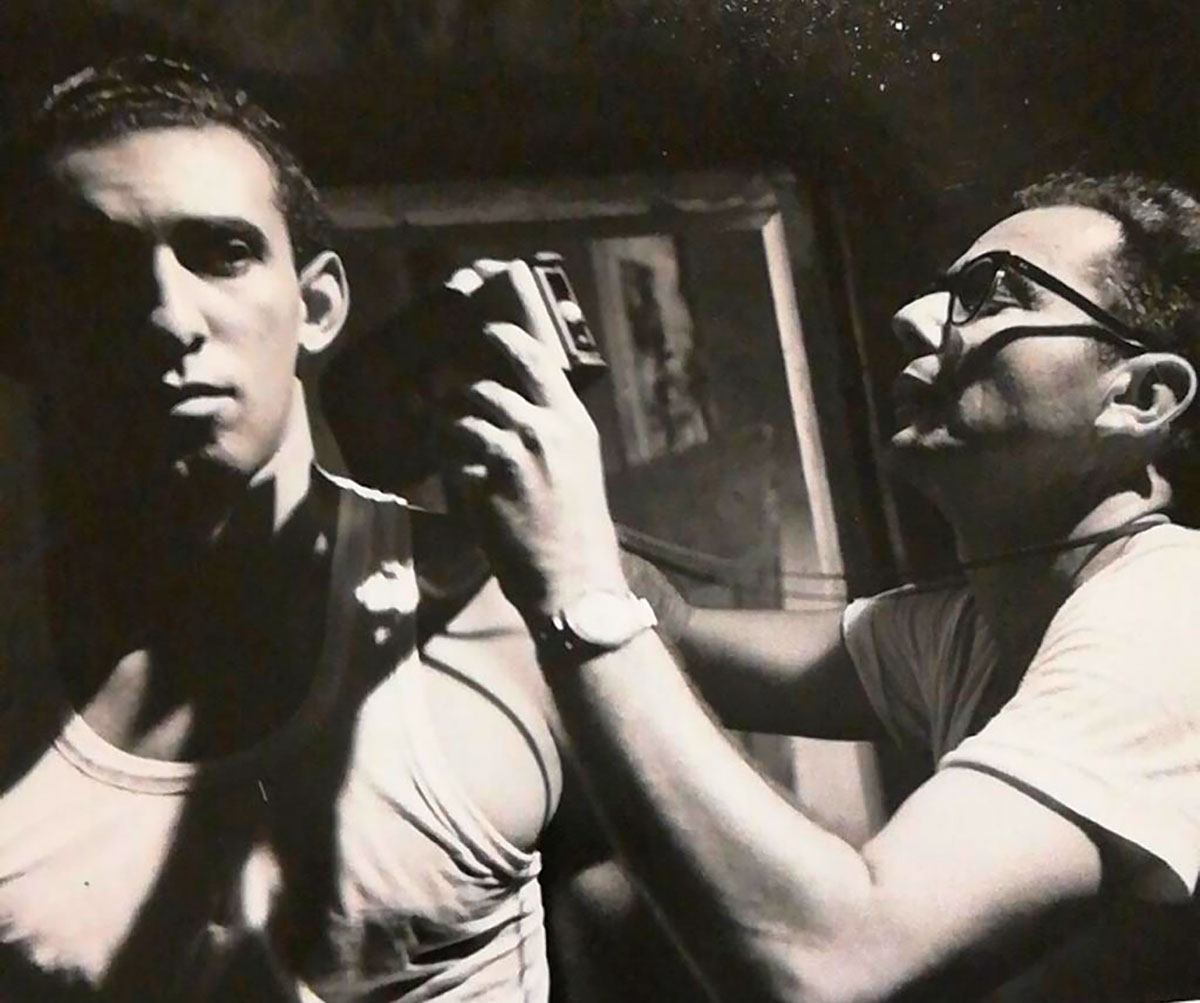

Jorge Haydú es llamado en 1959 para laborar en la sección de Cine de la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde y pasa como camarógrafo de documentales al naciente ICAIC, a cuyo núcleo fundacional pertenece. Sus dos primeros trabajos en la institución fueron en la foto fija de los largometrajes inaugurales: Cuba baila, de Julio García Espinosa, el primero en terminarse, e Historias de la Revolución, de Tomás Gutiérrez Alea (en «El herido», el cuento de apertura). Estas incursiones le sirvieron para conocer de cerca en la ópera prima de Julio los métodos de trabajo del mexicano Sergio Véjar, que trabajara con Buñuel, y en la película de Titón los de un fotógrafo tan importante como el italiano Otello Martelli (colaborador de Rossellini y de Fellini).

Congreso de Juventudes (1960), realizado por Fernando Villaverde, inaugura para Jorge Haydú una filmografía próxima a los cincuenta documentales. Formó parte del equipo de tres fotógrafos, junto a Ramón F. Suárez y Harry Tanner, que filmaron un reportaje sobre el primer encuentro de jóvenes latinoamericanos celebrado en La Habana entre el 26 de julio y el 6 de agosto de 1960. A ese año corresponden también: Escuela rural, del catalán Néstor Almendros, y Venceremos, de Jorge Fraga. El cineasta dominicano Oscar Torres lo convoca para, de nuevo con Tanner y Suárez, fotografiar su mediometraje Realengo 18 (1961), inspirado en la crónica periodística de Pablo de la Torriente Brau sobre el enfrentamiento de una comunidad campesina serrana contra los latifundistas que los despojaban de las tierras. Esto marcó el bautismo de Jorge Haydú en el cine de ficción.

El 4 de febrero de 1962, en unión de otros cinco fotógrafos, filma en la Plaza de la Revolución José Martí la congregación de más de un millón de cubanos como respuesta al acuerdo adoptado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Conferencia de Cancilleres efectuada en Punta del Este, Uruguay, de expulsar a Cuba. Cómo Santiago Álvarez, con su experiencia de casi una veintena de meses en el Noticiero ICAIC, se las ingenió para situar en lugares estratégicos a cada camarógrafo, solo es explicable con el «misterio de la intuición», según palabras de su colaboradora Rebeca Chávez. La celebración de esa multitudinaria Segunda Asamblea General del Pueblo de Cuba generó un histórico documento promulgado por Fidel Castro sobre los derechos de los países del Tercer Mundo y la injerencia imperialista estadounidense. Este reportaje especial, el primer documental realizado por Santiago Álvarez, de prodigiosa síntesis, adoptó como título Segunda Declaración de La Habana (1962).

Luego Haydú asume la fotografía de Minerva traduce el mar (1962), material para un número especial de la serie didáctica Enciclopedia Popular dirigido por Humberto Solás y Oscar Valdés, para el cual José Lezama Lima escribió un poema con el fin de acompañar las imágenes de los personajes clásicos de la Commedia dell’Arte. Esa peculiar enciclopedia reúne en 1962 otros cortos filmados por el cada vez más experimentado fotógrafo, entre estos, El saxofón, realizado por Luis Felipe Bernaza, Héctor Veitía y Santiago Villafuerte, y Reflejos, de Oscar Valdés.

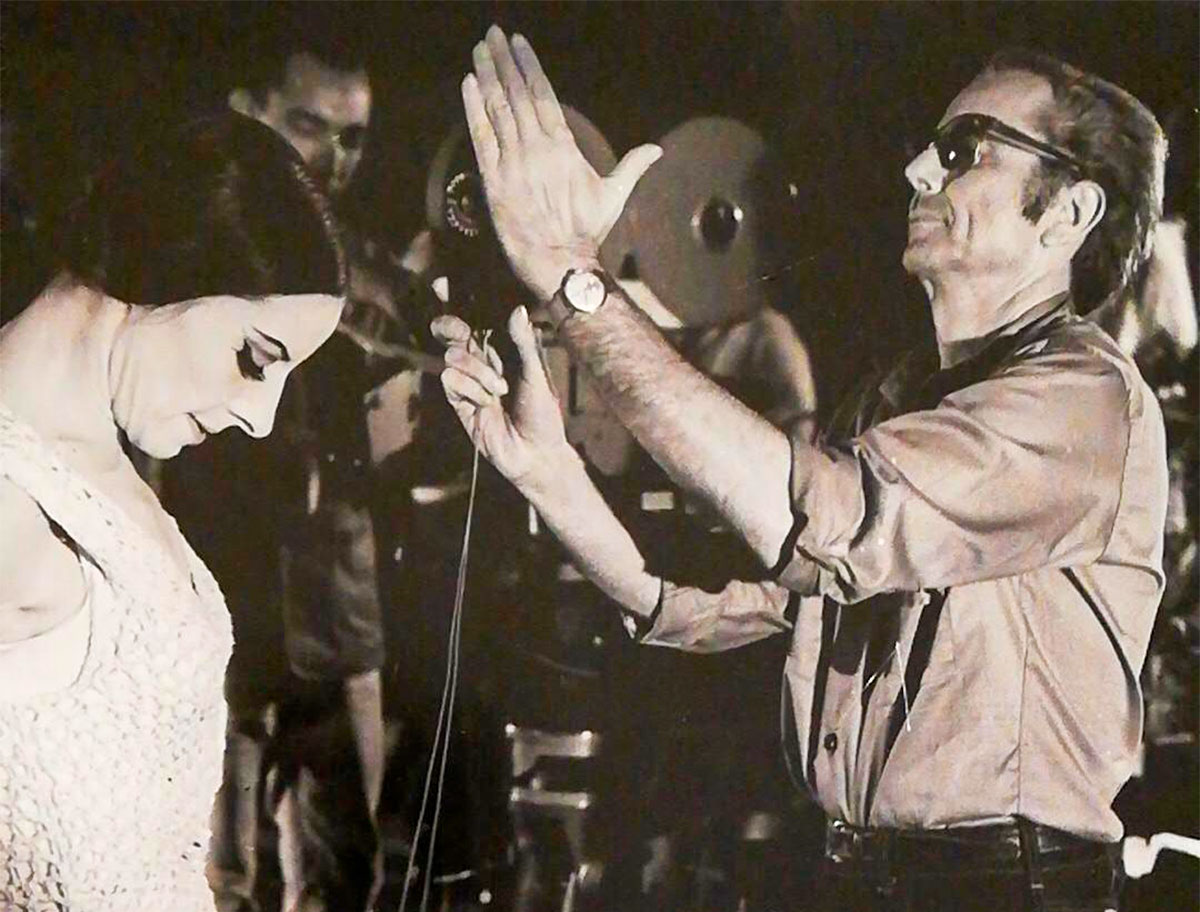

Llama la atención que ese mismo año, Jorge Haydú, con solo unos pocos documentales sin ninguna complejidad y un corto de ficción en su haber, acepta el reto que significó Historia de un ballet, realizado por José Massip. El punto de partida es el montaje de Suite Yoruba por el coreógrafo Ramiro Guerra y el Conjunto de Danza Moderna del Teatro Nacional de Cuba. «Me parecía que se me iba a caer el mundo encima cuando entré al estudio, con las luces, las grúas y todos esos aparatos que debíamos emplear por primera vez en la vida —declaró en 1979—. Hoy, cuando veo ese filme, pienso que tiene momentos de los que me abochorno; pero, en cuanto a otros, me parece mentira que hace tantos años los lograra»[3]. Impacta el aporte fotográfico en su primera experiencia con el color y el trabajo del experimentado editor Mario González, que alcanzan el clímax en la brillantísima secuencia del duelo entre Oggun y Shangó. Fotógrafo y editor fueron decisivos para la obtención de la Paloma de Oro, máximo galardón del Festival Internacional de Documentales y Cortometrajes de Leipzig, Alemania, en su quinta edición, anticipación de su cosecha de galardones en certámenes cinematográficos.

A Haydú, que viajó con Massip a Leipzig, le ocurrió algo insólito en el evento: los aplausos del público interrumpieron una de sus proyecciones. Los elogios recibidos de cineastas extranjeros por su trabajo, sobre todo al conocer las dificultades técnicas que se afrontaron por filmar todo el documental sin ver ninguna prueba (rush), por la inexistencia de laboratorios de color en Cuba, contribuyeron a darle una mayor seguridad en sí mismo. «El que camarógrafos de otros países se me acercaran para preguntar cómo se lograron algunos de los efectos, todo eso ha contribuido a que tenga más confianza en mí —explicó en entrevista a la Revista Cine Cubano—. Creo que en mis futuros trabajos estará reflejada esa seguridad que he recibido de quienes vieron la película en Leipzig»[4].

Historia de un ballet, uno de los títulos más notables de la documentalística de la isla, se inscribe dentro del cine de arte, favorito del fotógrafo. En esta película se le ofreció la posibilidad de «construir una atmósfera de valor estético […]. Me gusta un poco el rebuscamiento, voy a confesar que sí, porque pienso que el cine es un arte, y ¿por qué tenemos nosotros que reflejar la realidad solamente tal y cómo es? Ahí debe influir nuestro talento, nuestro gusto de interpretar un poco esta realidad»[5].

La cámara inquieta de este profesional registra en Alicia en los países maravillosos (1962), dirigido por Pastor Vega, algunas incidencias de la gira del Ballet Nacional de Cuba con la prima ballerina Alicia Alonso por el campo socialista. A 1962 pertenece además Variaciones, realizado por Héctor Veitía y Humberto Solás, sobre el surgimiento de la Escuela Nacional de Arte en el reparto habanero Cubanacán. Interviene como fotógrafo en los documentales Portocarrero (1963), de Eduardo Manet, dedicado al célebre pintor de las floras, a quien volvería a filmar en pleno proceso creativo de un mural en Color de Cuba (1968), esta vez bajo la dirección de Bernabé Hernández. Mención particular amerita el corto experimental Cosmorama (1964), realizado por Enrique Pineda Barnet en torno al universo cinético del pintor rumano Sandú Darié, estimado hoy como un antecedente del videoarte.

José Massip reclamó a su excelente colaborador para La decisión (1964), solo que sin las posibilidades del uso del color. Para director y fotógrafo significó la primera oportunidad en el largometraje de ficción. Haydú aprovechó la belleza de las locaciones de Santiago de Cuba, sobre todo durante una secuencia situada en El Morro, para esta historia de amor de dos jóvenes, frustrada por la discriminación racial y las diferencias de clase. Por esta fecha, Haydú reveló que la fotografía de Gianni di Venanzo para Salvatore Giuliano (1962), de Francesco Rosi, era del tipo que le causaba la más profunda admiración. Unos años después alabó el trabajo de Marcelo Gatti en La batalla de Argel (1966), realizada por Gillo Pontecorvo.

Con el título provisional deValer la pena, Haydú tuvo a su cargo Desarraigo (1964), filme de ficción de cierto influjo «nuevaolero», con dirección de Fausto Canel. El fotógrafo treintañero aprovechó los exteriores seleccionados en la zona niquelífera de Nicaro en función de la expresividad de los planos. Narra el conflicto de un ingeniero argentino que llega a Cuba decidido a sumarse a la construcción de la nueva sociedad, pero las dificultades cotidianas agudizan sus contradicciones y frustran una relación sentimental. «Fue un trabajo con el que me sentí muy a gusto —expresó Haydú—, porque el director venía a las locaciones con un croquis de dónde debía situarse el actor, cómo debía ponerse la cámara. Así se hizo y era realmente un trabajo muy profesional»[6]. Canel, satisfecho por la contribución determinante del fotógrafo, vuelve a integrarlo al equipo de realización de su comedia Papeles son papeles (1966), que sigue las aventuras, venturas y desventuras de cuatro burgueses que en La Habana de 1960 trafican con el dinero ansiado por quienes intentan abandonar el país.

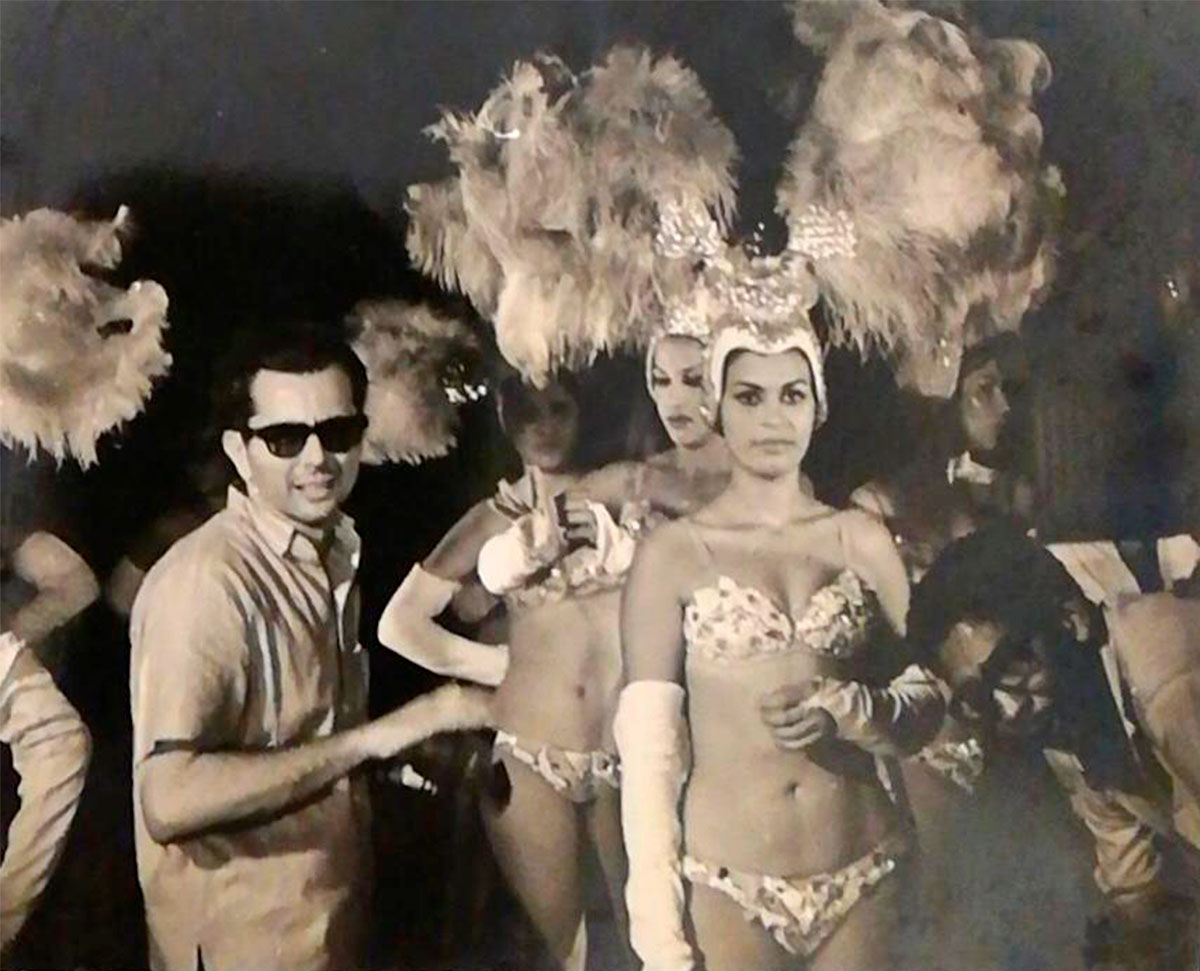

Entre ambos títulos, Pastor Vega acude otra vez a Haydú para su cortometraje de ficción En la noche (1965). La cámara acompaña el itinerario por las calles de la capital de una pareja que atraviesa distintas situaciones mientras busca distracción. Escenas de carnaval (1965), documental de Oscar Valdés, representó una interesante experiencia para Haydú, incorporado a un equipo de fotógrafos que reunió además a Luis García y Gustavo Maynulet. Por medio del uso del blanco y negro y el color, el cineasta capta momentos del carnaval de La Habana de 1964: la víspera, el tradicional desfile de carrozas, la medianoche, la vieja comparsa y la conga oriental.

(Primera de dos partes)

[1] Testimonio de Aimée y Alina Hajdú para este texto. El autor agradece especialmente esta decisiva contribución para recrear los elementos biográficos en la trayectoria del fotógrafo.

[2] «El Mégano o el cine de lo real existencial»: Arte 7, año 1, no. 5 (enero, 1971), p. 25.

[3] Alejandro G. Alonso: «Dos décadas de trabajo con la cámara», Juventud Rebelde, 20 de marzo de 1979.

[4] «Cine Cubano habla con Jorge Haydú»: Revista Cine Cubano, año 3, no. 9 (enero, 1963), p. 30.

[5] Roberto Cobas: «En busca de una imagen cubana». Entrevista con el director de fotografía Jorge Haydú: Revista Cine Cubano no. 121, 1988, pp. 24-27.

[6] Caridad Cumaná: «Jorge Haydú: soy un hombre que no tiene profesión», Revista Cine Cubano no. 152, abril-junio, 2001, p. 52.